南極観測などで、太陽の左右に太陽のようなものが現れたとか、太陽から上下に光の筋のようなものが現れたとか言う報告がなされる時があります。

太陽の左右にに現れる明るい点を幻日(幻日)、太陽から伸びる光の筋を太陽柱(たいようちゅう)といいます。 これらの現象は南極のような寒いところでしか見られないのではと思われがちですが、日本のような中緯度の地域でも見ることができます。

内 容

2007年3月16日午後5時すぎ、大阪府高槻市南部から茨木市南部・摂津市にかけての地域で、 太陽の左側にはっきりとした虹ができているのが観察されました。普通に虹といえば、太陽と反対側にできるのが特徴ですが、 このときの虹は太陽の横にできている点で異なっています。見えた位置を正確に表すと太陽の左約20度になります。 長さは10度くらいでした。(10度は腕をいっぱいに伸ばしたときの握りこぶしの幅に相当します) この虹の中心が幻日にあたります。上下に伸びているのは内暈(ないうん または うちがさ:日傘のこと)とかさなっているからです。 その後、5時30分頃には虹は薄くなったのですが、こんどは、太陽の上方に光の柱が立っているように見えました。 この現象は太陽柱と呼ばれています。

10分ほどで柱は消え、日没となりました。カメラを持ち合わせていなかったため、この様子を写真にすることはできませんでした。 なお、当日西日本の広い地域で幻日が見えていたようです。これとは別に、太陽の上方にも虹(環天頂アーク) が観察されたという報告もなされています。

雲が安定していたため、翌朝も見られるのではないかと期待し観察してみることにしました。17日の日の出直後は、 16日ほどではないのですが何となく太陽柱ができているようでした(下:写真画像処理でコントラストを強調しています)。

一般に、幻日も太陽柱も、南極などの非常に寒いところで見られる現象と思われがちです。しかし、 大阪のような比較的暖かい場所でも見られることがわかりました。これは、特殊な条件がそろったために起こった現象なのでしょうか。

実際には年に何度か幻日や太陽柱ができているようです。下の写真は、この4ヶ月前に当たる2006年11月13日にも、 大阪府高槻市南部から茨木市南部、摂津市かけての地域で見られたものです。幻日(○の中)と太陽柱らしきものが見られます。

その後、一緒に観察した人から太陽柱らしきものを見たという話も聞いています。別に、内暈が見られたという記事が新聞に載っていました。 このように注意してみると、大阪付近でも年に何回か発生しているようです。

幻日・太陽柱・内暈のような現象がどれくらいの頻度で起こっているか調べてみました。 以下は2007年4月以後、ほぼ1年間に見られた現象です。観察場所のほとんどは大阪府茨木市か高槻市または摂津市です。 また毎日観察したというわけではありません。主に夕方の観察になりますが、都合がつかず見ない日も多くあります。 見込みが無いので見なかったけれども出現していたということもありえます。たとえば。 2月27日の朝の太陽柱の写真が朝日新聞に掲載されました。近くの場所なので見えたはずなのですが、観察できていません。

|

4.太陽柱・幻日はどのようなときに見られるか

幻日や太陽柱は、大阪付近でも注意してみるとよく起こっているのがわかります。 知られていないのは、出現する時間が限られていることやはっきりしているものが少ないためでしょう。 出現する時間帯や特徴をつかめばたやすく見つけることができます。幻日や太陽柱を観察するために、出現したときの状態を整理することにします。

まずこれらの現象ができるときに必ず出現している雲があることです。それは、高層にできる巻雲や巻層雲です。 巻雲でもほうきで掃いたようなきれいなものには少ないようです。これは、幻日などのできる位置が雲と重なりにくいだけかもしれません。 飛行機雲が近くにできていることがありますが、太く広がっていないことが多いようです。 巻積雲にはできません。また、中・低層の雲にはできませんし、これらに高層の雲が隠されると見えなくなります。

幻日などができるような雲が作られるの時の条件を整理してみると、以下のようになります。

1.温暖前線や停滞前線、低気圧が適度に離れた位置にある

2.夏季、午前中に積乱雲ができ高層に大量の水蒸気が運ばれた

次にこれらの雲がでているときどうなるかみていきます。太陽が高い位置にあるときは、内暈がみえます。 太陽が低くなって、20度より低いと幻日がみえてきます。もっと太陽が高くにあってもできますが、 非常にまれです。この時は、内暈の外側にできます。太陽高度が10度以下になると太陽柱が出現します。 もっと太陽が高いときにできているのかも知れませんが、太陽がまぶしすぎて見るのは難しいようです。 サングラスなどで光を弱めると見えるかもわかりません。実際、高度の高い時の太陽柱は写真撮影で確認できました。

内暈・幻日は、虹色になることがほとんどです。虹のようなものが見えればどちらかであるとみられます。 また、太陽から約25度離れた位置にできますので、慣れてくればどのあたりにできるか見当をつけられるでしょう。

5.太陽柱・幻日のでき方について

太陽柱は、次のようにできると考えられています。

非常に寒く湿度の高いところでは、空気中に氷の結晶(氷晶)が作られます。 氷晶は雪の卵のような物で、その形は六角形の板状になっています。右の写真は雪の結晶を探していると見つかった物で 大きさは0.1mm程度です。雪の結晶の中心部に見られる構造と似ています。このような物が氷晶と考えられます。

空気の乱れのないところでは、平らな面を水平にしてゆっくり落ちていきます。 水槽の中を硬貨が落ちていくようすを想像してください。このときの様子は、このページの壁紙の様になっていると考えられます。 極地などの地表付近でできるとダイヤモンドダストと呼ばれる現象はこれが地表付近でおこったものです。 大阪のような場所では、地表付近で氷晶が作られることはありませんが、上空は非常に寒いので氷晶が作られていることは十分に考えられます。

太陽光が、氷晶の底面や頂面で反射されるとどうなるでしょうか。 海面に太陽の光が反射するときを考えるとわかりやすいでしょう。太陽から手前がわに光の帯が見えます。 実際には、雲やダイヤモンドダストまでの距離はわかりませんから下側に伸びる帯になると考えてよいでしょう。 また、氷晶の底面で反射した光は、太陽の上方に光の帯を作ります。 そのため太陽の上下が柱状に明るく見え、太陽柱ができるのです。

同様に、氷晶の側面で反射すると太陽から水平左右に伸びる光の筋ができます。これが幻日環です。

氷晶の中に光が入った場合を考えてみます。六角形の側面から入った光が一つおいた隣の面から出てくるとどうなるでしょうか。

右図は、アクリル板を六角板状に切り、その側面から光を通してみたときの光の曲がり方を写した物です。

右側のスリットから光が入ってきてアクリル板の右斜め上の面にあたります。あたったところは白く光っています。

アクリル板の中を通る光の経路はわかりにくいのですが、わずかに写っています。その後、左上の面から光が出て行き、

ある程度屈折した方向に出て行きます。この時、アクリル板を回転させてみると、大きく曲がって出て行く状態から、

次第に曲がりが小さくなっていき、ある一定角度曲がった状態が続いたあと再び曲がる角度が大きくなっていきます。

このことは、光源から一定角度離れたところに光点が見られることを示しています。これが、氷でできていると、

氷の屈折率の大きさから、その曲がりの角度=光源から光点までの角度は22度といわれています。

したがって、太陽から22度離れたところをとりまく光の帯がみえます。これが内暈です。

実際には、内暈を作る氷晶の形は六角柱状(短い鉛筆型)のものが関係していると考えられます。

また、図で光の出入りする面2つと下の面が作る形は、虹を作る実験に使われるプリズムの形になります。

このことから、内暈には虹のようになって見えることが想像できます。実際、アクリル板を通り抜けた光が当たっている

左側面はわずかに虹模様が写っています。

氷晶の中に光が入った場合を考えてみます。六角形の側面から入った光が一つおいた隣の面から出てくるとどうなるでしょうか。

右図は、アクリル板を六角板状に切り、その側面から光を通してみたときの光の曲がり方を写した物です。

右側のスリットから光が入ってきてアクリル板の右斜め上の面にあたります。あたったところは白く光っています。

アクリル板の中を通る光の経路はわかりにくいのですが、わずかに写っています。その後、左上の面から光が出て行き、

ある程度屈折した方向に出て行きます。この時、アクリル板を回転させてみると、大きく曲がって出て行く状態から、

次第に曲がりが小さくなっていき、ある一定角度曲がった状態が続いたあと再び曲がる角度が大きくなっていきます。

このことは、光源から一定角度離れたところに光点が見られることを示しています。これが、氷でできていると、

氷の屈折率の大きさから、その曲がりの角度=光源から光点までの角度は22度といわれています。

したがって、太陽から22度離れたところをとりまく光の帯がみえます。これが内暈です。

実際には、内暈を作る氷晶の形は六角柱状(短い鉛筆型)のものが関係していると考えられます。

また、図で光の出入りする面2つと下の面が作る形は、虹を作る実験に使われるプリズムの形になります。

このことから、内暈には虹のようになって見えることが想像できます。実際、アクリル板を通り抜けた光が当たっている

左側面はわずかに虹模様が写っています。六角板状の氷晶がゆっくり落下し、水平になって並んでいる場合はどうなるでしょうか。 氷晶を通り抜けた光は、太陽の横22度のところに集中し、光って見えます。 このようにしてできるのが幻日です。

内暈・幻日・幻日環・太陽柱は氷晶が関係した現象です。したがって同時にできることも理解できます。

氷晶と太陽の光の関係で、他にもいろいろな現象が見られることが予想できます。

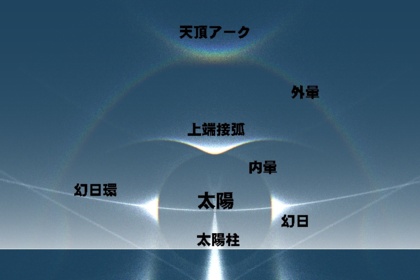

左の図は、太陽高度が低い場合に見られる現象をシミュレーションソフトで書かせてみた物です。

それらの現象のいくつかは同時に観察されています。これ以外に太陽高度が高くなると、

下端接弧や水平アークなども見られることがシミュレーションできます。

内暈・幻日・幻日環・太陽柱は氷晶が関係した現象です。したがって同時にできることも理解できます。

氷晶と太陽の光の関係で、他にもいろいろな現象が見られることが予想できます。

左の図は、太陽高度が低い場合に見られる現象をシミュレーションソフトで書かせてみた物です。

それらの現象のいくつかは同時に観察されています。これ以外に太陽高度が高くなると、

下端接弧や水平アークなども見られることがシミュレーションできます。シミュレーションソフトはここ→http://www.atoptics.co.uk/halo/halfeat.htm(英語です)

6.太陽柱・幻日のできる気象条件

2007年3月17日を例にして

2007年3月16日から17日にかけて、西日本全域で幻日・太陽柱やこれらと関係のある現象が大規模に出現しています。 このときの気象条件を例として、どのようなときに現象が起こるかを考えることにします。

一般に氷晶ができる気象条件を見てみましょう。3月16日午後9時(左)と17日午前9時(右)の300hPa天気図(概略)を下にのせます。 この天気図は、上空で巻雲などがができる高さのものです。太実線は、等圧面等高線、破線は等風速線(数値はノット)、図中の負数は気温です。

風速は、100ノット(50m/s)と速いのですが、西日本全体で最大10ノット程度の差しかありません。 これは一定速度と見ることができます。したがって、気流の乱れはないようです。

よく見ると近畿上空でやや速くなっています。このことから、近畿上空で、 わずかな上昇気流の存在が考えられます。気温は、近畿・中国・四国の上空ではほぼ−43度を示しています。 これは、水蒸気から直接氷晶が形成されるのにじゅうぶんな低温度です。

上昇気流による断熱膨張で気温が下がることによって、氷晶が形成され、 それがゆっくり落下していたものと考えられます。この様な状態の中を太陽光が通り抜けることによって、 西日本全域にわたって、太陽柱や幻日をはじめとしたきれいな大気発光現象が発生したようです。

17日になって、等圧線が曲がり始め風速が加速するところは山陰側に移っていますが、 まだ名残がみられるようです。次第に減速する形に変化してきていますので、高層の雲は消えていくようです。

この図からは、地表付近では日本列島南方に停滞前線が東南東方向に伸びているのが予想されます。

7.「太陽や月にかさができると雨が降る」というのはほんとうか

一般に「太陽にかさができると雨が降る」といわれます。1日以内に雨になる確率は60〜80%に達すると書かれている解説書もあります。 その理由としてふつうに見られる説明は次のようになされています。 かさ(内暈)ができるのは巻雲や巻層雲が出ている時です。これらの雲はは低気圧や温暖前線が接近する前に見られるものです。 だから、かさができたあとは低気圧や前線の影響によって雨になる確率は高くなるわけです。 ただ、この説明には論理がつながっていないところがあります。

実際には、日がさが見られたあと、1日以内に雨が降ったことはそれほど多くありません。観察記録をよく見ると、 かさが2〜3日続けてできることはふつうに起こっていることがわかります。これは、同じような天気が続くことを示しています。 急速に天気がくずれていくということではありません。この差はどうして生じたのでしょうか。

一般に、低気圧接近に伴う巻雲は、すぐにより低層の雲に替わっていき、最後に雨へと変わっていきます。 巻雲や巻層雲の出ている時間は数時間くらいでしょうか。 昼前にかさが出ていても、昼過ぎには高層雲に替わり、翌朝には雨になっています。これは、かさができたとしても、 すぐに見えなくなることを示しています。また、かさができるための太陽高度の条件に合わないとできません。 言い換えれば、低気圧接近に伴う「かさ」は見つけにくい事になります。

もう一つ、巻雲や巻層雲ができていても、かさができるとは限らないことがあげられます。 上空の気流が乱れていると、氷晶の向きがそろわず、かさができにくいことが考えられます。 その極端な例としてあげられるのが巻積雲(うろこ雲)です。これは、気流が波打っている場合にできます。 低気圧・温暖前線の接近に伴う雲はこのタイプの物かもしれません。 この時の上空の気流は乱れています。むしろ、乱れているから低気圧が発生するといえます。 低気圧接近時のかさ出現については再度調べ直してみる必要性を感じています。

かさを発見しやすいのは、先の例(2007年3月16〜17日)のように上空の気流に乱れがないときです。 この時は南方に停滞前線がありました。もし、これが発達すれば雨になりますし、消滅すれば天気は回復します。 いずれの場合も天気が変化するには2・3日かかるようです。実際、かさができてから1日以上かかかって、 天気がじわじわと悪くなり雨になったという例もあります。たとえば4月10〜11日にかけて北海道ニセコ町で内暈が見られましたが、 12日の小樽・札幌は雨でした。この場合最初にかさができてから2日近くかかって雨になっています。 その間30時間にも渡って断続的にかさが出ていたことになります。

このことから、次のようなことが推測されます。雨が降ったときにその前日以前にきれいなかさを見たという記憶がよみがえり、 これが、かさができると雨が降るという天気ことわざに変わっていったのでしょう。さらに、 近代気象学が発達して、かさは巻雲や巻層雲にできること、これらの雲は低気圧接近前にできることがわかったことと合わさって、 この天気ことわざが正しいものとして説明されるようになっていったと考えられます。

実際には、雲が濃くなってかさが消えた場合は雨になる確率が高く、雲が薄くなってかさが見えなくなったときは、 天気が回復する確率が高いようです。

ヨッシンと地学の散歩