���b�V���Ɓ@�n�w�̎U��

�U�����̎l���R�b

�U�����̎l���R�b

���@�e

�P�D��C�ƋC��

�@1-1 �^������邩

�@1-2 �C���̔���

�@1-3 �P�C���̑傫��

�@1-4 �C�����ł��闝�R

�@1-5 �����Ƃ���قNjC�����Ⴂ

�Q�D��C�̏㉺�^���ƋC���̕ω�

�@2-1 ��C�̏㉺�^��

�@2-2 �f�M�ω�

�@2-3 �����f�M�ω�

�@2-4 ��C�̈���E�s����

�@2-5 �t�]�w

�R�D�t�F�[������

�@3-1 �t�F�[������

�@3-3 �G�}�O����

�@3-4 �t�F�[�����ۂ͋N����̂�

�@1-1 �^������邩

�@1-2 �C���̔���

�@1-3 �P�C���̑傫��

�@1-4 �C�����ł��闝�R

�@1-5 �����Ƃ���قNjC�����Ⴂ

�Q�D��C�̏㉺�^���ƋC���̕ω�

�@2-1 ��C�̏㉺�^��

�@2-2 �f�M�ω�

�@2-3 �����f�M�ω�

�@2-4 ��C�̈���E�s����

�@2-5 �t�]�w

�R�D�t�F�[������

�@3-1 �t�F�[������

�@3-3 �G�}�O����

�@3-4 �t�F�[�����ۂ͋N����̂�

�P�D��C�ƋC��

1-1�@�^������邩

�@�������̎���ɋ�C�����邱�Ƃ͂��낢��Ȃ��Ƃ���킩��܂��B���Ƃ��A���������ƁA���������ꂽ�肵�܂��B ���������Ȃ�ƁA���̂�����ꂽ�肷�邱�Ƃ����Ă���܂��B����́A�������̎���ɂ��鉽�����A �����ĂԂ��邱�Ƃɂ���Ċ���������������A���̂������肷�邽�߂ł��B �܂��A���x�̍��������ɓ���Ə��������A�Ⴂ�����ł͊���������̂́A����ɂȂ鉽������A�M�����������A�M��D��ꂽ�肷�邽�߂ł��B

�@�������̎���ɂ͖ڂɂ͌����Ȃ����ӎ����邱�Ƃ͂���܂�����������܂��B���ꂪ��C�ł��B

�@�Ƃ���ŁA���̋�C���S���Ȃ���Ԃ���邱�Ƃ��ł���̂ł��傤���B��C��������Ԃ�^��ƌ����܂��B ����������ƁA�^�����邱�Ƃ��ł��邩�Ƃ������ł��B�P�V���I�̏��ߍ��ɁA�傫�ȋc�_�ƂȂ�܂����B �ǂ�����Ă��ǂ�����Ƃ��Ȃ���C�������Ă��āA�^���Ȃ��̂ł��B���̂��ߓ����́A����R�E�͐^���������Ƃ����������܂��߂ɒ�Ă���Ă��܂����B

�@����ɑ��āA�C�^���A�̕����w�҃G���@���W�F�X�^�E�g���`�F���́A�P�U�S�R�N�Ɏ����Ő^�����邱�Ƃɐ������܂����B

�������������K���X�ǂ𐅋�Ŗ������A�����������̏�ɕ���������ɂ��ė��Ă�ƁA

�K���X�ǂ̐��≺�ɍ~��Ă��āA�K���X�ǂ̏㕔�ɉ��������Ă��Ȃ������Ԃ�����܂����B

���̂����Ԃ́A�g���`�F����������^��ƌ������ƂŢ�g���`�F���̐^��ƌĂ�Ă��܂��B

�@����ɑ��āA�C�^���A�̕����w�҃G���@���W�F�X�^�E�g���`�F���́A�P�U�S�R�N�Ɏ����Ő^�����邱�Ƃɐ������܂����B

�������������K���X�ǂ𐅋�Ŗ������A�����������̏�ɕ���������ɂ��ė��Ă�ƁA

�K���X�ǂ̐��≺�ɍ~��Ă��āA�K���X�ǂ̏㕔�ɉ��������Ă��Ȃ������Ԃ�����܂����B

���̂����Ԃ́A�g���`�F����������^��ƌ������ƂŢ�g���`�F���̐^��ƌĂ�Ă��܂��B

�@���̐�����g���������ł�����킩�������Ƃ́A���₪�K���X�ǂ̒��Ɏc���Ă��鍂�����A �����������������Ŋ�̐���ʂ��V�Ucm��ł��邱�Ƃł��B

�@���̎����Ƃ悭�������Ƃ��A�P�U�R�O�N�ɃK�X�p���E�x���e�B�ɂ���ĂȂ���Ă��܂��B �ނ́A�����|���v�ň����グ�悤�Ƃ����̂ł����A�ǂ�����Ă��P�O����荂���Ƃ���ɋz���グ�邱�Ƃ��ł��܂���ł����B �����I�ɂ́A����̑���ɐ����g���ē������������Ă����̂ł����A�ނɂ͐^�������Ă����Ƃ����ӎ��͂Ȃ������悤�ł��B

1-2 �C���̔���

�@�P�U�S�V�N�ɁA�u���[�Y�E�p�X�J���ɂ���ăp�X�J���̌��������\����܂��B

������ꂽ�e��̒��ɕ����߂�ꂽ���̂͂P�_�Ɏ����͂����̂܂܂̑傫���Ŏ��͂ɓ`���飂Ƃ������̂ł��B

�����ŁA���̂Ƃ́A�C�́E�t�̂������܂��B���̌������g���ƁA�g���`�F���̎������A������厖�Ȃ��Ƃ������Ă��鎖���킩��܂��B

�@�P�U�S�V�N�ɁA�u���[�Y�E�p�X�J���ɂ���ăp�X�J���̌��������\����܂��B

������ꂽ�e��̒��ɕ����߂�ꂽ���̂͂P�_�Ɏ����͂����̂܂܂̑傫���Ŏ��͂ɓ`���飂Ƃ������̂ł��B

�����ŁA���̂Ƃ́A�C�́E�t�̂������܂��B���̌������g���ƁA�g���`�F���̎������A������厖�Ȃ��Ƃ������Ă��鎖���킩��܂��B

�@��ɓ���������ʂ̍����ōl���Ă݂܂��B�K���X�ǂ̒��ɂ͂��̏�ɂV�Ucm(�V�U�Omm)�̍����̐��₪����܂��B �]���āA���̏ꏊ�ł́A�V�Ucm�̍����ɑ������鐅��̏d�݂ɂ�鈳�͂�������Ă��܂��B ��̒��̐���͂��ꂾ���̈��͂��Ă���킯�ł�����A�������͂ŃK���X�ǂ̊O���̐���ʂ������グ�悤�Ƃ��܂��B ����ɂ�������炸����ʂ��オ���Ă����Ȃ��̂́A����ɂ����C�ɂ���ē������͂��������Ă��邽�߂��ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�܂�A��C�́A�V�U�����̍����̐��₪��鈳�͂Ɠ������͂Ŋ�̐���ʂ������Ă���Ƃ����܂��B ���̂��Ƃ����C�����͂������Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B��C�̎����͂́A�C���ƌĂ�ł��܂��B

�@��C�Ɉ��͂����邱�Ƃ��������̂́A�I�b�g�[�E�t�H���E�Q�[���P�ł��B�P�U�T�S�N�ɁA�}�O�f�u���O�Ƃ������ő�O�̑O�Ŏ������s���܂����B ���̕����ł҂�����d�Ȃ邨�o�^�̊���Q���A�������킹�Ă��璆�̋�C���A�n�ň������点�āA�͂������Ƃ������̂ł��B ���o�̒��̋�C�����Ƃɂ���āA�C���͂��o������������͂ƂȂ�A���o���������Ă��܂��傫�ȗ͂ň�������Ȃ��Ƃ͂����Ȃ��͂��ł��B

���ʂ́A�Б��W�������v�P�U���̔n�ň��������Ă���Ƃ͂����܂����B���̎����͢�}�O�f�u���O�̔���������Ƃ��Ēm���Ă��܂��B

���o�̒��̋�C�����Ƃɂ���āA�C���͂��o������������͂ƂȂ�A���o���������Ă��܂��傫�ȗ͂ň�������Ȃ��Ƃ͂����Ȃ��͂��ł��B

���ʂ́A�Б��W�������v�P�U���̔n�ň��������Ă���Ƃ͂����܂����B���̎����͢�}�O�f�u���O�̔���������Ƃ��Ēm���Ă��܂��B

�@���������́A�z�Ղ��ǂɂ��������Ƃɉ��p����Ă��܂��B���������z�Ղ͂Ȃ��Ȃ��O���܂��A���ɋ�C������ƊȒP�ɂ͂�����悤�ɂȂ�܂��B ���X�`����ꂽ���o�̂ӂ������Ȃ��Ȃ�̂����������ł��B

�@���ɂ��A�ʂ�y�b�g�{�g���̋�C�����Ƃɂ���āA�ʂ�y�b�g�{�g�����Ԃ�邱�Ƃ�����A�C���������Ă���̂��킩��܂��B �������̑̂ɂ��C�����������Ă��܂����A�̂��Ԃ�Ȃ��̂͑̂̒����瓯���͂������ĉ����Ԃ��Ă��邩��ł��B

1-3 �P�C���̑傫��

�@�g���`�F�����������J��Ԃ��s���Ă���ƁA�K���X�ǂɓ��鐅��̍����͓��ɂ���ĕς�邱�Ƃ킩���Ă��܂����B ����́A�C���̑傫�������ɂ���ĕω����邽�߂ł��B�C���̑傫���������ꍇ�A��l���ω�����ƍ���܂��B �����ŁA�W���I�ȑ�C�̈��͂����߂邱�ƂɂȂ�܂����B

�@����̍����́A���ς���ƂV�Ucm�̍����ɂȂ�܂��B�����łV�Ucm�̍����̐��₪��鈳�͂�W���I�ȋ�C�̈��͂ƒ�`���邱�ƂƂ��܂��B ���ꂪ�P�C���ł��B�Patm�Ƃ������Ƃ�����܂��B���͎g���Ă��܂��A�V�U�Omm�̍����̐���Ƃ����Ӗ��ŁA�V�U�OmmHg�Ƃ���������������܂��B

�@��������v�Z�ɂȂ�܂��B�P�C���̑傫�������߂Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B�ǂꂾ���̑傫�������l�ł킩��悤�ɁA�v�Z�������߂Ă������Ƃɂ��܂��B

�@�Pcm2�̖ʏ�ɂǂꂾ���̏d�݂�������Ă��邩�v�Z���܂��B����̖��x���P�R.�U��/cm3�Ƃ���

�@�P�C�� �� �V�Ucm �~ �P�R.�U��/cm3 �� �P�O�R�R.�U��/cm2

�@�ƂȂ�܂��B�P�����Z���`�������Pkg�̗͂�������Ă���v�Z�ɂȂ�܂��B ��Pkg�̂��̂�������Ƃ��Ɠ����傫���̈��͂Ƃ����Ă������ł��傤�B ���Ȃ݂ɁA�����ƂP�O�R�R.�Ucm���P�O.�R���̍����ɂȂ�܂��B�K�X�p���E�x���e�B���s�����������̌��ʂƓ����l�ɂȂ�܂��B

�@�����ŁA�v�Z�ɂ������ẮA�P�ʂ͂��Akg���g�����܂�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�P�ʂ�u�������܂��B

�@�P�O�R�R.�U��/cm2 �� �P.�O�R�R�Ukg/(1/100 ��)2

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �P�O�R�R�U kg/�u

�@���͂́A�P�ʖʐϓ�����̗͂Ȃ̂ŁA�d����͂Ɋ��Z���܂��B�n���̕W���d�͉����x�X.�W��/s2�������܂��B

�@�P�O�R�R�U kg/�u �~ �X.�Wm/s2�� �P�O�P�Q�X�Rkg/�����2

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �P�O�P�Q�X�R�oa

�����ŁA�P�O�O�oa���Ph�oa�Ƃ�����

�@�P�C�� �� �P�O�P�Q.�X�Rh�oa�� �P�O�P�Rh�oa

�ƂȂ�܂��B���ۂɂ͂P�C���͂P�O�P�R.�Q�Th�oa�ƒ�`����Ă��܂��B

1-4 �C�����ł��闝�R

�@���ɁA��C�ɋC���������闝�R���l���邱�Ƃɂ��܂��B

�@�p�X�J���̌����ɂ��A��C�́A������Ă���̂Ɠ����傫���̈��͂ʼn����Ԃ����ƂɂȂ�܂��B ���̉����Ԃ����͂��C���ł��B������ς���A�C���Ɠ����傫���̈��͂ʼn�����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B ����ł́A��C�������Ă�����͉̂��ł��傤���B

�@�g���`�F���̎�������A�C���̑傫�����v�Z������@���������Ă݂܂��B �C���̑傫���́A��̐���ʂƓ��������ŁA�K���X�Ǔ��ŏ�ɂ��鐅��̏d���ɂ��͂ł����B �K���X�ǂ̊O���ɂ͉����Ȃ��悤�ł����A���ۂɂ͋�C������Ă��܂��B�K���X�ǂ̒��Ɠ����悤�ɍl����ƁA���̋�C�̏d���ɂ���Ĉ��͂������͂��ł��B

�@��C�ɂ͏d�����Ȃ��悤�Ɋ����܂��B����́A��C�ɂ́A���̏d���Ɠ��������̕��͂������Ă��邽�߂ɁA�d���Ƃ��Ċ����Ȃ������ł��B ������ꂽ�R�b�v�ɕ����ׂ��X�́A���̒��ł͏d���������܂��A�R�b�v�S�̂̏d����ʂ����Ƃ��ɂ́A�X�̕������̒��Ɋ܂܂�܂��B ����ƁA�����悤�ɋ�C�̓������R�b�v�ɁA��C�������Ă���ƍl����Ƃ����ł��傤�B���̎��A�R�b�v�Ǝn�߂ɓ����Ă�����C�̏d���͂O�ƍl���Ă��������B

�@�����܂ł킩�����Ƃ��āA���͐���ʏ�ɋɔ�����C�̑w������ƍl���Ă݂܂��B ��C�̑w�̏�ɂ͋�C������Ă��܂��B���̂��߁A��C�̑w�́A���̏�ɂ����C�̏d�݂Ɠ������͂ł������ƂɂȂ�܂��B

�@�Pcm2�̐����ʂ̏�ɂ�����d���͖�Pkg�ł�����A���̕����̏�ɂ����C�̏d������Pkg�ł��邱�Ƃ��킩��܂��B

1-5 �����Ƃ���قNjC�����Ⴂ

�@�Ƃ���ŁA��C�͂�����y���Ƃ͂����A�킸���ł����d��������܂��B ���̂��Ƃ̒��ɓ���Ȃ���A�R�ɓo�����Ƃ��̂��Ƃ��l���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B

�@�R�[�ɂ���Ƃ��̋C���͂��̒n�_�ŁA��ɂ����C�̏d���ł��B�R���ł��������������܂��B

�d�����ׂĂ݂邱�Ƃɂ��܂�(�E�})�B�R���ƎR�[�Ƃ̊Ԃɋ�C�̑w�����邱�Ƃɒ��ڂ��Ă�������(�Z���F����)�B

���̋�C�̑w�͏d���������Ă��܂�����A�R���ŏ�ɂ����C�̏d��(�����F����)�́A�R�[�ɔ�ׂāA�Ԃɂ����C�̏d���̕��������Ȃ��Ȃ�͂��ł��B

��ɂ����C�̏d�������Ȃ��Ȃ�ƁA���̕������C�����������Ȃ�܂��B�܂�A�R�ɓo��ƋC�����Ⴍ�Ȃ�Ƃ����܂��B

�@�R�[�ɂ���Ƃ��̋C���͂��̒n�_�ŁA��ɂ����C�̏d���ł��B�R���ł��������������܂��B

�d�����ׂĂ݂邱�Ƃɂ��܂�(�E�})�B�R���ƎR�[�Ƃ̊Ԃɋ�C�̑w�����邱�Ƃɒ��ڂ��Ă�������(�Z���F����)�B

���̋�C�̑w�͏d���������Ă��܂�����A�R���ŏ�ɂ����C�̏d��(�����F����)�́A�R�[�ɔ�ׂāA�Ԃɂ����C�̏d���̕��������Ȃ��Ȃ�͂��ł��B

��ɂ����C�̏d�������Ȃ��Ȃ�ƁA���̕������C�����������Ȃ�܂��B�܂�A�R�ɓo��ƋC�����Ⴍ�Ȃ�Ƃ����܂��B

�@����ł́A�ǂꂭ�炢�������Ȃ�̂ł��傤���B�P�O�O���o�����Ƃ��̋C���̌����ʂ��v�Z�ŋ��߂Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B ���̂��߂ɂ́A��C�̏d����m��K�v������܂��B�܂��A�P�C���Q�T���̋�C�Pmol�̑͐ς͂Q�Q.�Sℓ�ɂȂ邱�Ƃ��킩���Ă��܂�(�W�����)�B �������ɋ��߂Ă݂܂��B��C�̑g���́A���f�V�W���A�_�f�Q�P���A�A���S���P���Ȃ̂ŁA

�@��C�̕��q���� �Q�W�~�O.�V�W �{ �R�Q�~�O.�Q�P �{ �S�O�~�O.�O�P �� �Q�X (�Q�W.�X�U)

�܂�A�Q�Q.�Sℓ�̏d���͖�Q�X���ɂȂ�܂��B�Pℓ�ł�

�@�Q�X �� �Q�Q�D�S �� �P.�Q�X��/ℓ

�Pℓ(�P�O�O�Ocm3 �� �P/�P�O�O�O��3)�̋�C�́A��ʐς��P�u�̋�C���ł͍����͂O.�O�O�P���ł��B

�P�O�O���̍����̋�C���̏d���� �v�Ƃ�����

�@�O�D�O�O�P�� �F �P.�Q�X�� �� �P�O�O�� �F �v

�@�v���P.�Q�X���~�P�O�O�����O.�O�O�P�� �� �P�Q�X�O�O�O�� �� �P�Q�Xkg

�d����͂Ɋ��Z����

�@�P�Q�Xkg �~ �X.�W��/s2 �� �P�Q�V�O�m

��ʐςP�u������̗͂Ȃ̂ŁA���͂ɂ������

�@�P�Q�V�O�m �� �P�u �� �P�Q�V�O�oa�� �P�Q.�V h�oa

�@�܂�A�P�O�O�������Ȃ�ƁA�C���͂P�Q.�Vh�oa�Ⴍ�Ȃ�܂��B ����́A�P�C���Q�T���̋�C�Ƃ��Čv�Z���Ă��܂��̂ŁA�C��������������A�C�����Ⴉ�����肷��ƁA�ቺ���鈳�͂͏������Ȃ��Ă����܂��B ��ʓI�ɁA�C���ω��̊����ɂ��ẮA��C�̉��x���A���܂Œn�\�Ɠ����Ƃ���ƁA�T.�Tkm�ŋC�����قڔ����ɂȂ�Ƃ������Ă��܂��B

�@�����Ƃ���قNjC�����Ⴍ�Ȃ邱�Ƃ́A��C�������Ȃ邱�Ƃ������Ă��܂��B�C�����Ⴉ�������C�����������肷��͎̂��̗l�Ȃ��Ƃ���킩��܂��B

�Q�D��C�̏㉺�^���ƋC���̕ω�

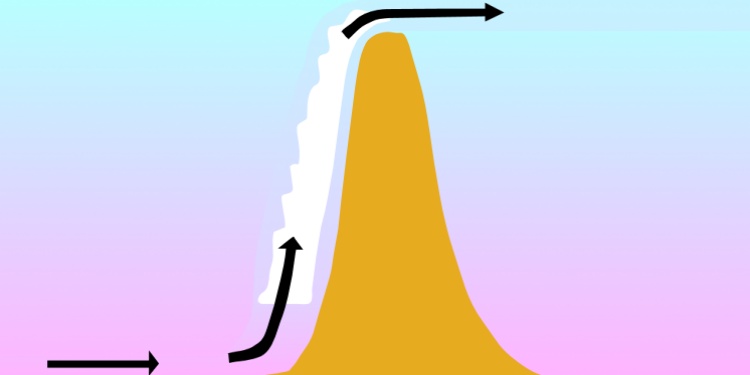

2-1 ��C�̏㉺�^��

�@��C�́A������������łȂ��A�㉺�����ɓ������Ƃ�����܂��B ��̕��ɏ����Ă�����C�̗�����㏸�C���A���ɍ~��Ă����C�̗�������~�C���ƌ����܂��B

�@�㏸�C�������邱�Ƃ́A����O���C�_�[�����̗���ɏ���č����オ���Ă������Ƃ�A �ϗ��_������Ƒ傫���Ȃ��Ă����悤���Ȃǂ���킩��܂��B ���~�C����ڂɂ���@��͏��Ȃ��̂ł����A��s�@���G�A�|�P�b�g�ɓ��肱�Ƃ������ۂ͉��~�C���������ƂȂ��Ă��܂��B

�@�㏸�C�����ł��錴���́A�傫���S����܂��B��ڂ́A�����R�̎ΖʂɂԂ������Ƃ��ł��B �Ԃ����������������ɓ����ꂪ�Ȃ��Ƃ��́A�R�̎Ζʂ������Ă������ƂɂȂ�܂��B �R�ł́A�ł����������ɗ�����ĎΖʂ������Ă����̂����邱�Ƃ�����܂��B

�@�Q�߂́A�n�\�t�߂ŋ�C���g�߂�ꂽ�ꍇ�ł��B�g�߂�ꂽ��C�́A�y���Ȃ�̂ŏ㏸���₷���Ȃ�܂��B �X�g�[�u�̏�ŋ�C���������Ă������Ƃ��炱�̂悤�Ȃ��Ƃ��N����̂��킩��Ǝv���܂��B�ϗ��_�����B���Ă����̂́A��ɂ��̌����ɂ��܂��B

�@�R�ڂ́A���͂��畗���W�܂��Ă���ꍇ�ł��B���̂悤�Ȍ��ۂ������Ƃ����܂��B �W�܂��Ă�����C�́A�s���ꂪ�Ȃ��Ȃ�A��̕��ɂ������Ă����܂��B��C����䕗�̒��ŋN�����Ă��܂��B

�@�S�߂́A�g������C�Ɨ₽����C���ڂ����ꍇ�ł��B�Ԃ����Ă����܂��܂���B ��C�������ɍ������Ă��܂������ł����A���̂悤�Ȃ��Ƃ͋N����܂���B �g�������̕����y���̂ŁA�₽�����̏�ɏ��グ�Ă������Ƃŏ㏸�C���ƂȂ�܂��B�O���̒��ŋN�����Ă��܂��B

�@�㏸�C�����ł���ꍇ�A����_�A�ꍇ�ɂ���Ă͉J���~�����肷�邱�Ƃ��悭����܂��B���͂��̌����ɂ��čl���Ă������Ƃɂ��܂��B

2-2 �f�M�ω�

�@��������́A�㏸���Ă�������C��ɉ����N���邩���l���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B

�@�㏸���Ă�������C��ɋN����ŏ��̕ω��́A�C�����������Ȃ�ł��B �����Ƃ���قǁA�����ɂ����C�̋C���͏������Ȃ�܂��B �㏸���Ă�������C����A���͂��牟�����͂Ɠ����͂ʼn����Ԃ��悤�ɂȂ�܂�(�p�X�J���̌���)�B �]���āA�㏸���Ă�������C��̋C���́A���̍����ɂ�������C�̋C���Ɠ����ɂȂ�܂��B �C�����A�������Ȃ�ƋC�̂̑̐ς͖c�����܂�(�{�C���̖@��)�B �㏸���Ă�������C��̂Q�Ԗڂ̕ω��́A�c�����Ă������Ƃł��B

�@�R�Ԗڂ̕ω��͘b��������ƕ��G�ɂȂ�܂��B��C�c����������͋�C�ɉ�����Ă���͂̌����Ɛ����ł��B

���̂悤�ȏꍇ�A�����w�ł͎d��������Ƃ��������܂��B�킩��₷�����邽�߂ɘb��P�������Đi�߂邱�Ƃɂ��܂��B

�c�������C��͒��^�̗e��ɓ����Ă���Ƃ��܂��B�����āA�c�������͏���������Ƃ��܂��B

��C��̏�ʂ́A���͂̋�C�ɂ���ĉ������ɉ�����Ă��܂�(�E�}�����Z�F��)�B

�c��������̋�C��̏�ʂ͏オ���Ă��܂�(�Z�F�{�W�F��)�B

��C��ɂƂ��āA������ė͉͂��ł������̂ŁA�Ƃ肠�������̏d�݂ɂ��͂��Ƃ��܂�(�E�}�E��)�B

���͋�C��̏�ʂɂ���܂�����A�c�����������������グ���邱�ƂɂȂ�܂��B

�܂�A��C��́A���������グ��Ƃ����d�����������ƂɂȂ�܂��B����́A���łȂ��C�����������Ă����ꍇ�ł������ł��B

��ɂ����C�����������グ���ƍl���Ă������ł��傤�B

�R�Ԗڂ̕ω��Ƃ��ẮA���͂̋�C�Ɏd��������Ƃ������Ƃł��B

�@�R�Ԗڂ̕ω��͘b��������ƕ��G�ɂȂ�܂��B��C�c����������͋�C�ɉ�����Ă���͂̌����Ɛ����ł��B

���̂悤�ȏꍇ�A�����w�ł͎d��������Ƃ��������܂��B�킩��₷�����邽�߂ɘb��P�������Đi�߂邱�Ƃɂ��܂��B

�c�������C��͒��^�̗e��ɓ����Ă���Ƃ��܂��B�����āA�c�������͏���������Ƃ��܂��B

��C��̏�ʂ́A���͂̋�C�ɂ���ĉ������ɉ�����Ă��܂�(�E�}�����Z�F��)�B

�c��������̋�C��̏�ʂ͏オ���Ă��܂�(�Z�F�{�W�F��)�B

��C��ɂƂ��āA������ė͉͂��ł������̂ŁA�Ƃ肠�������̏d�݂ɂ��͂��Ƃ��܂�(�E�}�E��)�B

���͋�C��̏�ʂɂ���܂�����A�c�����������������グ���邱�ƂɂȂ�܂��B

�܂�A��C��́A���������グ��Ƃ����d�����������ƂɂȂ�܂��B����́A���łȂ��C�����������Ă����ꍇ�ł������ł��B

��ɂ����C�����������グ���ƍl���Ă������ł��傤�B

�R�Ԗڂ̕ω��Ƃ��ẮA���͂̋�C�Ɏd��������Ƃ������Ƃł��B

�@�S�Ԗڂ̕ω��ł��B���ꂪ�d�v�ƂȂ�܂��B���̂��d��������ɂ́A�G�l���M�[���K�v�ł��B�����ʂ����ǂ����ɂ���G�l���M�[������邱�ƂɂȂ�܂��B �Ƃ���ŁA��C��̎g���G�l���M�[�́A�ǂ����玝���Ă���̂ł��傤���B�������p�ł������Ȃ��̂͂��肻���Ɍ����܂���B ���ǁA�M�G�l���M�[�𗘗p����Ƃ�������i���g���܂��B�M�G�l���M�[���g���ƁA�C�����������Ă����܂��B �܂�A��C��̉��x�͉������Ă������ƂɂȂ�܂��B���ꂪ�S�Ԗڂ̕ω��ł��B

�@���̂悤�ɁA��C���㏸(�c��)���邱�Ƃɂ���ċC����������܂��B ��C�����~(���k)����ƕω��͋t�ɂȂ�܂�����A���x���オ���Ă����܂��B ���肩��M��D��ꂽ���������肵�Ă��Ȃ��̂ɁA���x�����������肠��������܂��B ���̂悤�ȕω����A�f�M�ω�(�f�M�c���E�f�M���k)�Ƃ����܂��B ��C������g���Ă���ƃ|���v�̕������M���Ȃ�����A�X�v���[�̐����o�����̋�C���₽�������� (�e����̐����̏����ɂ��ꍇ������)����̂͂��̌����ɂ����̂ł��B �܂��A���̌����𗘗p���āB�①�ɂ�G�A�R���͗�p���Ă��܂��B

�@����ł́A��C�͂P�O�O���㏸����Ƃǂꂭ�炢���x��������̂ł��傤���B�v�Z���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B �v�Z���A���Ƃ����l�͓ǂݔ���Ă�����Ă����܂��܂���B

�@�c���O�Ɩc������l���܂��B ���x�̈Ⴂ�ɂ��ω����l������K�v������܂����A�Ƃ肠�������x�ω��ɂ��̐ϕω��͂Ȃ��Ƃ��čl���Ă������Ƃɂ��܂��B

�@�{�C���̖@������

�Ƃ��܂��B

�@�o�u �� �o'�u'

�@�������A�o:���� �u:�̐� �� �'����́A�c����̂��̂ł�

�����G�l���M�[(�d)��

�@�d �� �o'( �u' �| �u )

�@�@ �� �o'( �o/�o' �| �P )�u

�@�@ �� ( �o �| �o' )�u

�Pℓ�̋�C���l���܂��B�P�O�O���ŋC�����P�Q.�Vh�oa�����邱�Ƃ𗘗p����

�@�d �� �P.�Q�V�@�i/ℓ

(���ۂɂ͂���͍ŏ��l�ŁA�ő�l�͂���̂o/�o'�{�ɂȂ�܂��B�o���o'�ɂ����e���́A���x�ω��ɂ��e���Ɠ������炢�Ȃ̂Ŗ������܂�)

�G�l���M�[������������ɁA�ǂꂾ�����x���ς�邩�����߂邽�߂ɂ͔�M��m��K�v������܂��B ���ʋC�̂̔�M�̒l�͒舳��M�ƒ�ϔ�M�̂Q��ނ���܂��B �̐ϕω��ɂ��G�l���M�[�̏����ɍs��ꂽ�Ƃ��ĉ��x�ω����l��������̂ŁA�舳��M�̕����g���܂��B ��C�͂Q���q���q�����(���f�{�_�f�łX�X��)�Ȃ̂ŁA�舳��M�͂Q�X.�R�i/mol��j�A�Pmol�̋�C�͂P�C���Q�T���łQ�Q.�Sℓ���g����

�@��M �� �Q�X.�R �i/mol��j �� �Q�Q.�S�@ℓ/mol

�@�@�@ �� �P.�R�O �i/ℓ��j�@(���x�����l���Ă���̂łj�Ɓ��͓���)

�@���x�ω� �� �G�l���M�[ �� ��M

�@�@�@�@�@ �� �P.�Q�V �� �P.�R�O�@���P.�O�@��

�@�f�M�ω��̊����͂P�O�O���ɂ���P.�O��(�Pkm�Ŗ�P�O��)�Ƃ����l�����߂��܂����B �v�Z�����Ă݂����Ƃɂ���āA���̒l�͂P�C���Q�T���̏�ԂŐ��藧�l���Ƃ������Ƃ��킩��܂��B ���R�A�C����C���̈Ⴂ�Œl�͕ς���Ă��܂��B�C�����Ⴉ�����艷�x�����������肷��ƁA�l�͏������Ȃ�܂��B

2-3 �����f�M�ω�

�@��C�㏸���Ă����A�C�����������Ă������ꍇ���l���܂��B ��ʓI�ɁA�C����������A�I�_���x���Ⴍ�Ȃ�ƁA��C����萅�H���������܂��B ���H���A��C����Y���悤�ɂł������̂�����_�ŁA�߂��ɂ�����̂ɂ������Ăł��邪�I�ł��B �㏸�����C�͑��̂��̂ɐG��邱�Ƃ�����܂���A�I�ɂ͂Ȃ炸�A�����_�ɂȂ�܂��B ���͐��H���Y���Ă����Ԃ𒆂���݂����̂܂��͌��邱�Ƃ��ł�����̂ŁA��ʓI�ɂ͒n�\�ʂɐڂ��Ă�����̂������܂��B ����ɑ��āA�_�͊O���猩����Ԃ������܂��B

�@�㏸�����C�͋C���������邽�߁A����_�̔��������Ƃ��悭����܂��B �ꍇ����Ă͉J���~�点�邱�Ƃ�����A�V�C�͈����Ȃ��Ă��܂��B �t�ɉ��~�����C�́A�C���̏㏸�ɔ����āA����_���Ȃ��Ȃ�܂����琰��邱�Ƃ������Ȃ�܂��B

�@����_�A�I���ł��鎞�ɂ́A���H�ɕς��O�̐����C�������Ă����M�G�l���M�[����o���܂��B ����ɂ���āA���x�̒ቺ�͖W�����邱�ƂɂȂ�܂��B

�@��C�㏸���Ă����Ė���_����������悤�ɂȂ�ƁA���x�̒ቺ�̊����͐��H���ł��Ȃ��ꍇ�ɔ�ׂď������Ȃ�܂��B ���������āA��C���㏸���Ă������ꍇ�A�_�▶���ł��邩�ł��Ȃ����ʼn��x�̕ω��̊������ς���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B �_���ł��Ȃ��ꍇ�́A��قNj��߂��Ƃ���̒l�ɂȂ�A����������f�M�����Ƃ����܂��B ����ɑ��āA�_���ł���ꍇ�́A�����f�M�����Ƃ����܂��B �����f�M�����́A�����f�M�����̔������炢�ŁA�P�O�O���̏㏸�ɂ��Ă��������O.�T���ł��B

2-4 ��C�̈���E�s����

�@�n�\�t�߂̋�C�㏸���Ă����������l���܂��B�㏸���邱�Ƃɂ���āA�C���͉������Ă����܂��B ���̎��̉��x�ƁA���̍����Ɍ��X��������C�̉��x���ׂĂ݂܂��B �����ŁA�オ���Ă�������C��̉��x������ɂ����C�̉��x���Ⴂ�̂Ȃ�A�オ���Ă�������C��̕����d�����̂ōĂщ��ɍ~��Ă����܂��B ���̂悤�ȏꍇ��C�͈���ł���Ƃ����܂��B �t�ɁA�オ���Ă�������C��̕����g������A��C�͌y���̂ł���ɏ㏸�𑱂��܂��B ���̂悤�ȏꍇ�͑�C�͕s����ł���Ƃ����܂��B

�@�O���t�ōl���Ă݂܂��B�n�\�̋�C���I�ɏ㏸������ƋC�����������Ă����܂��B

���߂̂����͉_���ł��Ȃ��̂Ŋ����f�M�����̊����ʼn������Ă����܂��B

�����ɋC���A�c���ɍ������Ƃ��ăO���t�ɏ����Ă݂��(�E�})�A�����Ȃ�(��ɍs��)�قNjC����������(���ɍs��)�̂ŁA���オ��̐��ɂȂ�܂��B

�@�O���t�ōl���Ă݂܂��B�n�\�̋�C���I�ɏ㏸������ƋC�����������Ă����܂��B

���߂̂����͉_���ł��Ȃ��̂Ŋ����f�M�����̊����ʼn������Ă����܂��B

�����ɋC���A�c���ɍ������Ƃ��ăO���t�ɏ����Ă݂��(�E�})�A�����Ȃ�(��ɍs��)�قNjC����������(���ɍs��)�̂ŁA���オ��̐��ɂȂ�܂��B

�@���鍂��(�E�}�ł͂R�O�O��)�ɂȂ�ƁA�I�_�ɒB���A�������炳��ɏ㏸���ċC����������Ɖ_���ł���悤�ɂȂ�܂��B �����Ȃ��Ă��ƋC���̉�������͎����f�M�����ɏ]���܂��B�����f�M�����̕��������f�M������菬�����̂ŁA���x�ω��̃O���t�͗����Ă��܂��B

�@�Q�̐��𑱂��ď����ƁA�܂�Ȃ����č����̕����������Ă��鍶�オ��̐����ł�������܂��B���ꂪ�A�㏸�����C��̉��x�ω��̃O���t�ł��B

�@�C���ɉ��x�v�����ė����A�ǂ̍����ł͂ǂꂭ�炢�̉��x�ɂȂ��Ă��邩�𑪒肷�邱�Ƃ��ł��܂��B

���̌��ʂ́A�����悤�ɃO���t�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B��قǂ̃O���t�ɁA�d�˂ď����Ă݂邱�Ƃɂ��܂�(�E�})�B

�@�C���ɉ��x�v�����ė����A�ǂ̍����ł͂ǂꂭ�炢�̉��x�ɂȂ��Ă��邩�𑪒肷�邱�Ƃ��ł��܂��B

���̌��ʂ́A�����悤�ɃO���t�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B��قǂ̃O���t�ɁA�d�˂ď����Ă݂邱�Ƃɂ��܂�(�E�})�B

�@�C���ő��������̋C�����A�����̃O���t�ɏ�����Ă�����̂悤�������Ƃ��܂��B ����荶��(�W�F��)�́A���̋C�����C�����Ⴂ(�₽��)�̈�ɂȂ�܂��B�E��(�W�ԐF��)�͒g�����̈�ł��B �㏸��������C��̉��x�ω��̐��́A���̒W�F�̗̈�ɓ����Ă��܂��B ���������āA�㏸��������C��́A�d�����Ăэ~��Ă��邱�ƂɂȂ�܂�����A��C�͈���ł���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@�t�ɉE�O���t�Ԑ��̂悤�ɁA���̋C�����㏸��������C��̉��x�ω�����������荶���̗₽�����ɂ������ꍇ�́A ���̋�C���㏸��������C��̕����g�����A�y���Ȃ�㏸�𑱂���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���̏ꍇ����s���裂ł��B

�@���̋C���Ə㏸��������C��̉��x���t�ɂ��čl���Ă������ł��B����ւ��Ă݂܂��B

�㏸��������C��̉��x�����̋C�����₽���ꍇ��C�͢���裂ŁA�g�����ꍇ�͢�s���裂ɂȂ�܂��B

��قǂ͕����ď����܂������A��̐}�̒��ɓ���邱�Ƃ��ł��ł��܂��̂ł���Ă݂܂�(�E�})�B

����̏ꍇ�A���̋C�����ǂ��Ȃ��Ă��邩�ł�����A�g�����E�₽���̗̈�̂���ʒu�W������ւ��܂��B

���̋C������C��̉��x��艷�x�̍������ɂ������裁A�Ⴂ���ɂ���u�s���裂ł��B

���ɗ₽����C�����ꍞ��ł���A���̋C���͋C���̒Ⴂ�����ɓ����Ă����A��s���裂ƂȂ��Ă��܂��B

�@���̋C���Ə㏸��������C��̉��x���t�ɂ��čl���Ă������ł��B����ւ��Ă݂܂��B

�㏸��������C��̉��x�����̋C�����₽���ꍇ��C�͢���裂ŁA�g�����ꍇ�͢�s���裂ɂȂ�܂��B

��قǂ͕����ď����܂������A��̐}�̒��ɓ���邱�Ƃ��ł��ł��܂��̂ł���Ă݂܂�(�E�})�B

����̏ꍇ�A���̋C�����ǂ��Ȃ��Ă��邩�ł�����A�g�����E�₽���̗̈�̂���ʒu�W������ւ��܂��B

���̋C������C��̉��x��艷�x�̍������ɂ������裁A�Ⴂ���ɂ���u�s���裂ł��B

���ɗ₽����C�����ꍞ��ł���A���̋C���͋C���̒Ⴂ�����ɓ����Ă����A��s���裂ƂȂ��Ă��܂��B

�@����ł́A���̋C�����ΐ��̂悤�ł�������ǂ��ł��傤���B �T�O�O���̍����܂ł͗₽���Ə���������ɂ���܂����碈��裁A�T�O�O����荂���Ƃ���ł͢�s���裂ɂȂ�܂��B �n�\�ɂ����C���A�T�O�O���܂ʼn����グ�邱�Ƃ��ł����炻������͏���ɏ㏸�𑱂���悤�ɂȂ�܂��B ���̂悤�ȏꍇ�́A������t���ŕs����ł��飂Ƃ����܂��B�P�ɢ�����t���s���裂Ƃ����ꍇ������܂��B ����ɑ��āA���̂悤�ɂǂ̍����ł�����ȏꍇ�͢��Έ��裂Ƃ������Ƃ�����܂��B

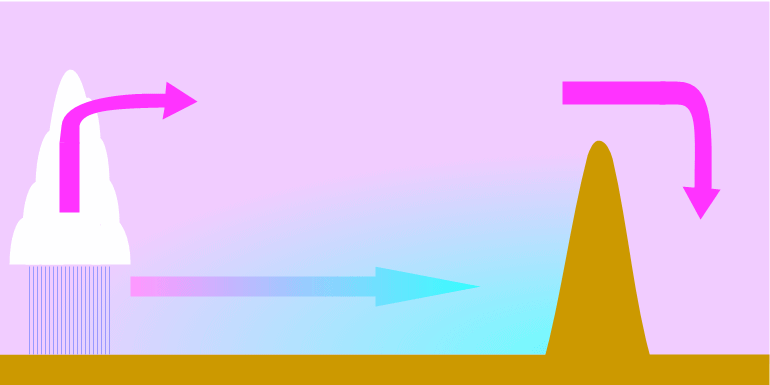

2-5 �t�]�w

![�t�]�w](snaps/snap424.jpg) �@�����ア�悭���ꂽ���̖�́A�n�\������˂ɂ���ĔM�������Ă����A�n�\�̉��x���������Ă����܂��B

�ł����x��������̂́A�������������Ēn�ʂ��g�߂��n�߂钼�O�̎��ԑтł��B

���̎��A�n�\�t�߂̋C���̕������̋C�����Ⴍ�Ȃ邱�Ƃ�����܂��B���̂悤�ɂȂ����̂��̂��A�t�]�w�ƌ����܂��B

�R�Ԃ̖~�n�ł́A���͂̎R����A�R�̎Ζʂŗ�₳�ꂽ��C�����ꍞ�ނ��ƂŔ������鎖������܂��B

�@�����ア�悭���ꂽ���̖�́A�n�\������˂ɂ���ĔM�������Ă����A�n�\�̉��x���������Ă����܂��B

�ł����x��������̂́A�������������Ēn�ʂ��g�߂��n�߂钼�O�̎��ԑтł��B

���̎��A�n�\�t�߂̋C���̕������̋C�����Ⴍ�Ȃ邱�Ƃ�����܂��B���̂悤�ɂȂ����̂��̂��A�t�]�w�ƌ����܂��B

�R�Ԃ̖~�n�ł́A���͂̎R����A�R�̎Ζʂŗ�₳�ꂽ��C�����ꍞ�ނ��ƂŔ������鎖������܂��B

�@�t�]�w�̒��ł́A��C�͔��Ɉ��肵�Ă��܂��̂ŁA�㉺�̋�C��������ɂ����Ȃ��Ă��܂��B

�������̕����ɕ����߂�ꂽ�A�r�C�K�X�Ȃǂ̉��������͊g�U�����ɂ��܂ł����ɗ��܂��Ă��܂��B

���̂悤�ɂ��Ĕ�������̂��A�X���b�O�ł��B���a�S�O�|�T�O�N��ɂ́A���₩�ȓ~�̒��ɂ́A�p�ɂɔ������Ă��܂����B

�ŋ߂ł͔r����r�C�K�X�̋K�����������ꂽ���߁A�X���b�O�Ƃ��Ĕ������邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��Ȃ��Ă��܂��B

�X���b�O�����������Ƃ��ɏ������Ƃ��납�猩��ƁA���F���ۂ��F��������C�����܂��Ă���̂������܂����B

�R�Ԃ̖~�n�Ɍ�����_�C�͂��̂悤�ȋt�]�w�ɖ��������߂��Ăł������̂ł��B

�@�t�]�w�̒��ł́A��C�͔��Ɉ��肵�Ă��܂��̂ŁA�㉺�̋�C��������ɂ����Ȃ��Ă��܂��B

�������̕����ɕ����߂�ꂽ�A�r�C�K�X�Ȃǂ̉��������͊g�U�����ɂ��܂ł����ɗ��܂��Ă��܂��B

���̂悤�ɂ��Ĕ�������̂��A�X���b�O�ł��B���a�S�O�|�T�O�N��ɂ́A���₩�ȓ~�̒��ɂ́A�p�ɂɔ������Ă��܂����B

�ŋ߂ł͔r����r�C�K�X�̋K�����������ꂽ���߁A�X���b�O�Ƃ��Ĕ������邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��Ȃ��Ă��܂��B

�X���b�O�����������Ƃ��ɏ������Ƃ��납�猩��ƁA���F���ۂ��F��������C�����܂��Ă���̂������܂����B

�R�Ԃ̖~�n�Ɍ�����_�C�͂��̂悤�ȋt�]�w�ɖ��������߂��Ăł������̂ł��B

![�t�]�w](topics/topic16-08.jpg) �@�t�]�w�́A���������Ēn�ʂ��g�߂��邱�Ƃɂ���ĂȂ��Ȃ��Ă����܂��B

���߂̂����͒n�\�t�߂����ł����A�M�����ɓ`����čs���ɂ�č����Ƃ���̋t�]�w���Ȃ��Ȃ��Ă����܂��B

���̓r���̒i�K�ł́A�t�]�w���Ɏ����グ��ꂽ�悤�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����܂��B

�_�C������ɏオ���Ă����āA�R�̒����ɉ_�����Ȃт��Ă���̂͂��̂悤�ȏꍇ�ł��B

�@�t�]�w�́A���������Ēn�ʂ��g�߂��邱�Ƃɂ���ĂȂ��Ȃ��Ă����܂��B

���߂̂����͒n�\�t�߂����ł����A�M�����ɓ`����čs���ɂ�č����Ƃ���̋t�]�w���Ȃ��Ȃ��Ă����܂��B

���̓r���̒i�K�ł́A�t�]�w���Ɏ����グ��ꂽ�悤�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����܂��B

�_�C������ɏオ���Ă����āA�R�̒����ɉ_�����Ȃт��Ă���̂͂��̂悤�ȏꍇ�ł��B

�@����ɑ��ċt�]�w���n�\�ɐڂ��Ă���ꍇ�́A���ʂɐڒn�t�]�w�Ƃ����ċ�ʂ��邱�Ƃ�����܂��B

![�t�]�w�Ɖ�](topics/topic16-09.jpg) �@�t�]�w�����邩�ǂ����́A���̂��Ȃт��������킩��܂��B���Ƃ��A���̎ア���ɉ��˂���o�������l���Ă݂܂��B

���˂���o�����́A�g�����y���̂ŁA�����Ȃ���ΐ^�������㏸���Ă����܂��B

�㏸�̓r���ŁA���͗�₳��ďd�����Ȃ�̂ƁA���X�����q�ⓒ�C�̐��H���܂܂�邽�ߏd�����̂ƂŁA�����ɉ��̏d���͎���̋�C�ƕς��Ȃ��Ȃ�܂��B

�����Ȃ�Ɖ��͏㏸����߁A���̍����ł��Ȃт��悤�ɍL�����Ă����܂��B

�t�]�w������ƁA�����ɂ��̍����ɒB����ɏ����Ă����Ȃ��Ȃ�܂��B�Ⴂ�����Ō������̉�ƂȂ��āA�ɗ���Ă����܂��B

�t�]�w���Ȃ��ꍇ�́A�^���������͏㏸���A�����Ƃ���Ŏ���Ɋg�U���Ă����Č����Ȃ��Ȃ�܂��B

�@�t�]�w�����邩�ǂ����́A���̂��Ȃт��������킩��܂��B���Ƃ��A���̎ア���ɉ��˂���o�������l���Ă݂܂��B

���˂���o�����́A�g�����y���̂ŁA�����Ȃ���ΐ^�������㏸���Ă����܂��B

�㏸�̓r���ŁA���͗�₳��ďd�����Ȃ�̂ƁA���X�����q�ⓒ�C�̐��H���܂܂�邽�ߏd�����̂ƂŁA�����ɉ��̏d���͎���̋�C�ƕς��Ȃ��Ȃ�܂��B

�����Ȃ�Ɖ��͏㏸����߁A���̍����ł��Ȃт��悤�ɍL�����Ă����܂��B

�t�]�w������ƁA�����ɂ��̍����ɒB����ɏ����Ă����Ȃ��Ȃ�܂��B�Ⴂ�����Ō������̉�ƂȂ��āA�ɗ���Ă����܂��B

�t�]�w���Ȃ��ꍇ�́A�^���������͏㏸���A�����Ƃ���Ŏ���Ɋg�U���Ă����Č����Ȃ��Ȃ�܂��B

�R�D�t�F�[������

3-1 �t�F�[������

�@�R�ɂ������������A�R�̎Ζʂ��㏸���A�R���z���Ĕ��Α��̘[�ɍ~��Ă������ꍇ���l���Ă݂܂��B �r���ʼn����Ȃ���A���̏�Ԃ̖߂�킯�ł�����A�ŏ��̏�ԂƂƕς��Ȃ��͂��ł��B �Ƃ��낪�A�R�̎Ζʂ������Ă��������ɁA�_���ł��n�߂���ǂ��Ȃ�ł��傤���B �_�͎���ɉJ�ɕς��n�ʂɗ����Ă����܂��B��C�����琅������������Ă����܂��B���̕��������x�͉������Ă���͂��ł��B �܂��A�����C�������ɕς�����킯�ł�����A���̎��ɔM����o���ċ�C��g�߂܂��B���R���̕������A��C�̉��x�͏オ��܂��B �܂�A�������g�������ɕς���čs�����Ƃ������Ă��܂��B

�@���[���b�p�A���v�X�ɐ����t�F�[���ƌĂ��g���������������N���錴���Ƃ��Ă��̂悤�Ȃ��Ƃ��l�����܂����B �t�F�[���ƌĂ�镗�𐁂����錻�ۂƂ������ƂŁA�t�F�[�����ۂƌĂԂ悤�ɂȂ�܂����B ���{�ł͕����Ƃ��������[�Ă�ꂽ���Ƃ�����܂��B

�@���{�ŁA�ō��C�����o��x�ɂ��̌����Ƃ��Ă�����̂��A�t�F�[�����ۂł��B �t�F�[�����ۂ��N����Ƌ�C���������Ƃ�����A�Ђ��N����₷���Ȃ�܂��B

�@���Z�̖��W�ł́A���l���g���ċ��߂�v�Z���ڂ����Ă��邱�Ƃ�����܂��B

�����ɂ͌v�Z������Ȃ��̂łǂ��őË����邩�ʼn�����Ă��܂��B���̕��@�����ԂɌ��Ȃ���A���x�ω������߂Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B

�@���Z�̖��W�ł́A���l���g���ċ��߂�v�Z���ڂ����Ă��邱�Ƃ�����܂��B

�����ɂ͌v�Z������Ȃ��̂łǂ��őË����邩�ʼn�����Ă��܂��B���̕��@�����ԂɌ��Ȃ���A���x�ω������߂Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B

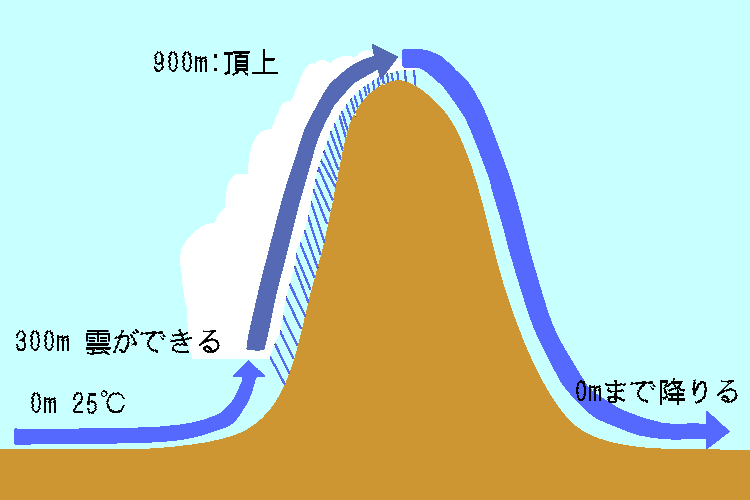

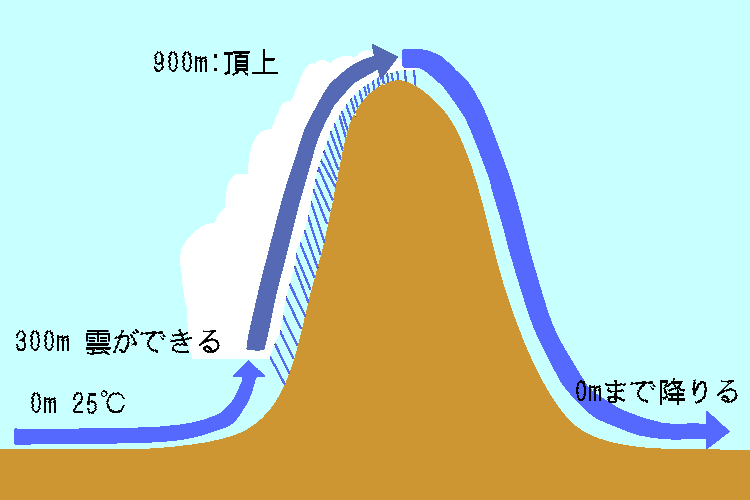

�@�v�Z�ɂ������Ă͏���(���)��ݒ肷�邱�Ƃɂ��܂��B �n�ߋ�C�ł��B�����͂O���ŋC���͂Q�T���������Ƃ��܂��B ���ꂪ���ɏ���ĎR�̎Ζʂ�����n�߁A�R�O�O���̍����ʼn_���ł��J���~��n�߁A����ɂX�O�O���̍����ɂ��钸��܂ŏ��������ƁA ���Α��̎Ζʂ��O���̍����܂ō~��Ă����Ƃ��܂��B

�@�܂��́A�C���̕ω����l���܂��B

�@�_���ł��n�߂�R�O�O���̍����܂ł́A�����f�M�����ɏ]���āA�P�O�O���̏㏸���ƂɋC�����P��������܂��B

�R�O�O���㏸�����ꍇ�́A���v�Z���ĂR�������߂��܂��B

�@(100m:300m=1��:x�� �� x��=1���~300m��100m)

�]���ċC���͏��߂̋C����������ĂQ�Q��(25��-3��)�ł��B

�@��������A�R���܂łU�O�O��(900m-300m)�����Ă����܂��B���̊Ԃ́A�_���ł��Ă��܂��̂Ŏ����f�M�����ɏ]���܂��B

�@��������A�R���܂łU�O�O��(900m-300m)�����Ă����܂��B���̊Ԃ́A�_���ł��Ă��܂��̂Ŏ����f�M�����ɏ]���܂��B

�C���ቺ�͂P�O�O���ɂ��O.�T���ł����炱�̋�Ԃ̋C���ቺ�́A�����悤�ɔ��z�����ċ��߂��A�R���ɂȂ�܂��B

��Ԃ̏��߂̋C���́A�Q�Q���������̂ŎR���ł̋C���͂P�X���ł��B

�@���x�́A�R���~���ꍇ�ł��B���ʂ͎R������n�߂Ă����ɋC�����オ��܂�����A���̎��_�ʼn_���Ȃ��Ȃ�܂��B ���̌�_�̋z�����N����Ȃ��̂ŁA�����f�M�����Ɠ��������ŋC�����㏸���܂��B

�����̕ω��́|�X�O�O���ł�����X���C�����㏸���܂��B

���̋�Ԃ̍ŏ��̋C���͂P�X���ł�����A�R���~�肫������C�̋C���͂Q�W���ɂȂ�܂��B

�@���ꂾ���ł͎��x�̕ω��͂킩��܂��A�P���ɂ͎��̕��@���g���܂��B �_���ł������x(�I�_���x)�͂Q�Q���Ȃ̂ł��̎��̖O�a�����C���́A�Q�U.�S�Sh�oa�A�Q�T���̖O�a�����C���͂R�P.�U�Vh�oa�ł��B

(�O�a�����C���́A�l�̏�����Ă��鎑���Ȃǂ��Q�Ƃ��Ă�������)

���Ύ��x�́A�Q������Z���ĂW�U.�S�V���Ƌ��߂邱�Ƃ��ł��܂��B

�@���l�ɎR�z��������C�͂ǂ��Ȃ�ł��傤���B���̋�C���Ăя㏸������Ɖ_���ł��n�߂�̂͂X�O�O���̍����ł��B ���̎��̋C�����I�_���x�ƍl���ĂP�X���B���̉��x�ł̖O�a�����C�����Q�P.�X�Vh�oa�ł��B �܂��A�Q�W���̖O�a�����C�����R�V.�W�Oh�oa�B���ꂩ�玼�x�́A�T�W.�P�R���ɂȂ�܂��B

���L�������͂S���Ōv�Z���Ă��܂����A���ۂɂ͂����܂ł̐��x�͂���܂���

3-2 �����x

�@�t�F�|�����ۂł̎��x�ω����l�������@�ł͖��炩�ȊԈႢ�������܂��B�_���ł������x��I�_���x�Ƃ������Ƃł��B ��C���R�O�O���̍����܂Ŏ����グ��Ƌ�C�͔����Ȃ�܂��B����ɏ]���āA���Ɋ܂܂�鐅���C�͔����Ȃ��Ă����܂��B �R�O�O���̍����ŖO�a�����Ƃ��āA���̍����̐����C�������߂邱�Ƃ��ł��܂����A�O���ł͂���Ƌt�̗��R�ňႤ�l�ƂȂ�܂��B �ǂ�����ΐ��������Ȃ�̂��l���Ă݂܂��B

�@�R�O�O���̍����Ő����C���͂Q�U.�S�Sh�oa���Ƃ��āA�O���ł͂�����ɂȂ邩���l���܂��B �n�\�̋C�����킩��Ȃ��ƌv�Z�ł��܂���B�Ƃ肠�����P�O�P�R.�Oh�oa�Ƃ��܂��B �C���͂P�O�O���̏㏸�łP�Q.�Vh�oa�������Ă����܂�����R�O�O���ł́A�X�V�S.�Xh�oa(1013.0-12.7�~3)�ɂȂ�܂��B ���̒��ɂQ�U.�S�Sh�oa�̐����C���܂܂�Ă����Ƃ��Ēn��ɍ~�낷�ƁA���������ŋC�����オ��܂��B ���v�Z�����āA(26.44�~1013��974.9=)�Q�V.�S�Vh�oa�����߂��܂��B

�@�]���ď��߂̎��x�́A(27.47��31.67)=�W�U.�V�R���Ƌ��߂��܂��B

�@���l�ɁA�R���~�肽��C�̐����C����(21.97�~1013.0��(1013.0-12.7�~9)=)�Q�S.�V�Uh�oa�ŁA���x�͂U�T.�T�P���ɂȂ�܂��B

�@���łɘI�_���x�����߂Ă݂܂��B ���ꂼ��̖O�a�����C�����炻�̒l�ɂȂ鉷�x��T���āA���߂̋�C�͂Q�Q.�U���A�R���~�肽��C�͂Q�O.�X���ɂȂ�܂��B

�@�_���ł��n�߂鍂�����Ì����x�Ƃ����܂��B�܂��A�C���ƘI�_�̍��������Ƃ����܂��B ��قNj��߂��l���g���āA�Ì����x�������Ŋ����Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B���Ȃ݂ɁA���Z���W�̂����ł͂P�O�O�Ƃ����l�ɂȂ�܂��B

�@�͂��߂̋�C�̂O���̍����ł̎����́A�Q.�S��(25-22.6)�ŁA�R���~�肽��C�͂V.�P��(28-20.9)�ł��B ���ꂼ��̒l�łR�O�O�ƂX�O�O�������āA�P�Q�T�ƂP�Q�U.�W�����܂�܂��B ���������P�Q�T�O��Ƃ������ƂŁA�Ì����x�́A�������P�Q�T�{���邱�Ƃŋ��߂邱�Ƃ�����܂��B���̎��ɂȂ�܂��B

�@�����x �� �P�Q�T �~ ( �C�� �| �I�_���x )

�ȈՓI�ɂ͂��̕��@�̂ق������m�ɋ��߂邱�Ƃ��ł��܂��B

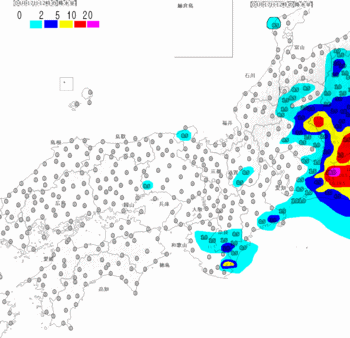

3-3 �G�}�O����

�@�Ì����x�����߂鎮���g���Ă��A���x��C�����傫���ς��ƁA���x�ω��̊������ς���Ă��܂��B ���ۂɂ�낤�Ƃ���ƁA�v�Z�����̂��������G�ɂȂ��Ă��܂��B�����ŁA�S�Ẳ��x�E�C���ŕω��悤�����O���t�ɕ\���Ă����A ���Ƃ͂�����Ȃ��邾���łł��܂��B

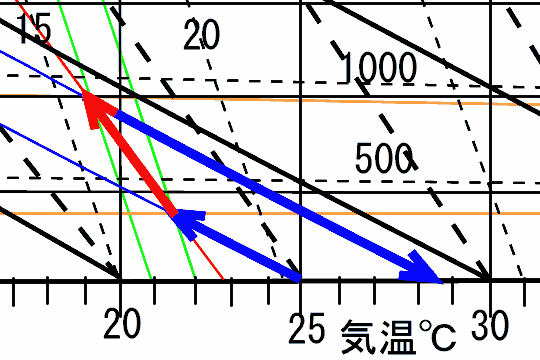

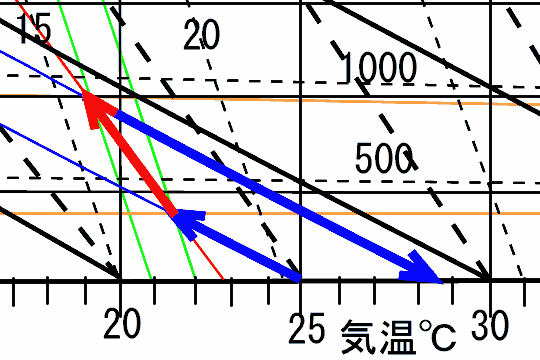

�@���̂悤�ȃO���t�́A���낢��Ȏ�ނ̂��̂��p�ӂ���Ă��܂����A������悭�g����̂��G�}�O�����ł��B ���̂悤�Ȑ}�ł�(WikiPedia����]�ڂ��Ă��܂�)�B

�@�������C���A�c�����C���ł��B�C���̒P�ʂ�k�oa�ɂȂ��Ă��܂����������P�O�{�����h�oa�ɂȂ�܂��B �ڐ�����������œ����Ă��܂��B���̐}�ł͋C���̐��͏����߂ɂȂ��Ă��܂��B �C���ƍ����͂��������W���Ă��܂��B�n�\�C�����P�O�O�Oh�oa�Ƃ����Ƃ��̍��x���A�E���ڐ���ɏ�����Ă��܂��B �������x�ɂȂ�Ƃ��낪���E������̍ד_���ŏ�����Ă��܂��B�g������C�قnjy�����߂ł��B �������������������Ă���Ƃ������Ƃ��ł��܂��B ���������������f�M�ɂ��ω��������܂��B �����j���͎����f�M�ɂ��ω����ł��B��C���㉺�^���������Ƃ��́A���̑������̂ǂ��炩�̐��ɉ����ĕω����Ă����܂��B ������{�A���ɌX�����A�ׂ��_���́A����������Ƃ����āA��C�S�̂̏d���ɑ��Đ����C�̏d���̔䗦�������ɂȂ鏊�������ł��B ���l�͋�C�Pkg���ɐ����C�����O�����܂܂�Ă��邩�������܂��B

�@���ۂɂ��̃O���t���g���āA�R�z���̋�C�̉��x�ω����l���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B �����͍��܂łƓ����ł��B�G�}�O�����͕K�v�ȕ����݂̂��o���Ďg�����Ƃɂ��܂��B �ǂݎ��̂ɕK�v�Ȑ����Ȃ��Ƃ���́A�O��̐�������z�����ċ��߂邱�Ƃɂ��܂��B �O���t�ׂ͍����̂ŁA�K�v�ȕ����̂݊g�債�Ď����܂��B

�@�����O���A�C���Q�T���̈ʒu����X�^�[�g�����܂��B���߂͊����f�M�ω��ʼn��x���ς��܂��B

�O���Q�T���̏������C�������グ���Ƃ��܂��B�������ƕ��s�ɕω����Ă����܂��B���������܂�(����)�B

�܂��A�R�O�O���̍��x��������܂���A�����Ă�������(���̞�F����)�B

�R�O�O���܂ł̋C���ω����Ȃ���܂�(�����)�B

�Q�T���̒f�M�ω����ƂR�O�O���̞�F���̌�������ʒu���g���āA�R�O�O���ł̋C���͂Q�P.�U���Ɠǂݎ�邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�����O���A�C���Q�T���̈ʒu����X�^�[�g�����܂��B���߂͊����f�M�ω��ʼn��x���ς��܂��B

�O���Q�T���̏������C�������グ���Ƃ��܂��B�������ƕ��s�ɕω����Ă����܂��B���������܂�(����)�B

�܂��A�R�O�O���̍��x��������܂���A�����Ă�������(���̞�F����)�B

�R�O�O���܂ł̋C���ω����Ȃ���܂�(�����)�B

�Q�T���̒f�M�ω����ƂR�O�O���̞�F���̌�������ʒu���g���āA�R�O�O���ł̋C���͂Q�P.�U���Ɠǂݎ�邱�Ƃ��ł��܂��B

�@��������A�����f�M�ω��ɏ]���đ�C���㏸�����܂��B�����j���ɉ����Đ��������Ă�������(�ԍ���)�B �܂��A�X�O�O���̍��x���������܂�(��̞����)�B�ł�����A�R�O�O���ƂX�O�O���̋�Ԃ̎����f�M�����Ȃ���܂�(�ԑ����)�B ���̐�����A�X�O�O���̍����ł̉��x�͂P�X.�O���Ɠǂݎ��܂��B

�@�R���~���Ƃ��̋C���ω��́A�R�O���̊����f�M���ɉ����ĉ��낵�Ă����܂�(���E���������)�B �~�肽��C�̋C���͂Q�W.�T���ɂȂ�܂��B

�@���Ɏ��x�����߂܂��B���߂̋�C�ł��B���̃X�^�[�g�n�_�̍������ǂݎ��܂��B �Q�O�̉E�ׂ̐��͂R�O�ɂȂ��Ă��܂��B�ڐ���l�̊Ԋu�ɒ��ӂ��ēǂݎ���Ă��������B ���̏ꍇ�Q�O.�U�Ɠǂݎ��܂��B���ɁA�_���ł��n�߂��Ƃ���(���̐�)�ł̍������ǂݎ��܂�(�E����)�B �P�V.�Q�ł��B�]���āA�ŏ��̎��x�́A�W�R.�T��(17.2��20.6)�ł��B ���l�ɎR���~�肽��C�̎��x�́A��(���E���������)�̊J�n�n�_�̍�����(�P�U.�O)�ƏI���n�_�̍�����(�Q�V.�O)����T�X.�R�������܂�܂��B

�@�����̌v�Z�ł͍l�����ׂ���������܂����ȗ����Ă��܂��B���ۂɂ͐����C�̊������ς�邱�Ƃɂ���ċ�C�̏d�����ς�邱�Ƃł��B �v�Z���Ă݂�ƁA�O���t����l��ǂݎ��덷�̕����傫���̂Ŗ������邱�Ƃ��ł��邽�߂ł��B �ڂ������Ă����܂����ǂݔ���Ă�����Č��\�ł��B�P�ɖ����ł���Ƃ��������ł�����B

�@�R�̎Ζʂ�����n�߂���C���ɂ��čl���܂��B���ɂȂ�̂́A�����C�̊��������߂����Ⴄ�Ƃ������Ƃł��B ������͑�C�Pkg�ɑ��ĉ��O�����̐����C���܂܂�Ă��邩�Ƃ������Ƃɑ��āA�����C�ʂ͑�C�P㎥�ɑ��ĉ��O�����܂܂�Ă��邩�Ƃ������ߕ������Ă��܂��B �̐ς�����Ƃ����̂́A���q���ɑ���l�ƍl���Ă������ł��B

�@�Ζʂ�����O���l���܂��B�G�}�O�����łO���Q�T���̏������܂��B ���̓_�̍�����̒l�͂͂Q�O.�U�Ȃ̂ŁA�����C�ŖO�a���Ă���Ƃ���ƁA��C�Pkg���ɂ́A�Q�O.�U���̐����C���܂܂�Ă��܂��B ���q���ōl���邽�߂ɁA�����C������Ɠ������q���̋�C�Ɠ���ւ����Ƃ��܂��B����ւ�����C�̏d���͂R�R.�Q��(20.6�~29.0��18.0)�ł��B �]���Đ����C��S�ċ�C�ɂ����Ƃ���Əd���́A�P�O�P�Q.�U��(1000-20.6+33.2)�ɂȂ�܂��B

�@�_���ł��n�߂������ł̏ꍇ�������悤�Ɍv�Z���āA�P�O�P�O.�T���Ƌ��߂邱�Ƃ��ł��܂��B���炩�ɕ��q�����Ⴄ���Ƃ�������܂��B ����́A�����d���̂Ȃ̂ɁA�����́E���x�Ɋ��Z�����̐ς��P.�O�O�Q�P�{(1012.6��1010.5)���̂P�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B

�@���x�����߂邽�߂ɂ́A�����̐�(���q��)�̋�C�Ŕ�r���܂��B �O�a�����C�ʂƔ�r���邽�߂ɁA�����C�ʂ̒l�͍����䂩�狁�߂��l���P.�O�O�Q�P�{(1012.6��1010.5)����K�v������܂��B ���̉e���͗L�������̂S����(�擪����S�Ԗڂ̐���)�ɏo�Ă��܂�����A�L�������R��(�R�����������g���Ă��Ȃ�)�̌v�Z���ʂɉe�����Ȃ����ƂɂȂ�܂��B

�������A����͂����܂ł������䂪�������ꍇ�ł��B�����䂪�T�O���z���Ă���ƗL�������̂R���ڂɉe�����o�Ă��܂��B ���ۂ̓ǂݎ�萸�x�Ɠ����ɂȂ�̂Ȃ�����Ƒ傫�Ȓl�ł��傤�B

3-4 �t�F�[�����ۂ͋N����̂�

�@�t����Ăɂ����ē앗���������Ƃ��ɂ́A�����m�������{�C���̕����C�����オ�邱�Ƃ��悭����܂��B ���̗��R�Ƃ��ăt�F�[�����ۂ��l����Ƃ��܂����������܂��B ���̂悤�ɂ��Ă݂�ƃt�F�[�����ۂ͎��ۂɋN�����Ă���悤�Ɏv���܂��B �������ڂ����l���Ă݂�Ə�����ȓ_�ɋC���t���܂��B���̓_�ɂ��Ă݂Ă������Ƃɂ��܂��B

(1) �g������C�͍~��Ă��邱�Ƃ��ł���̂� �@�R�̕��㑤�ƕ������ŁA��C�͓����悤�ɑw���Ȃ��Ă����ƍl���Ă݂܂��B���������Ă��Ȃ���Γ��R�A���������ł͓����C���ł������͂��ł��B �����ŕ��������n�߂܂��B�R���z������C���~��Ă��܂��B���̋�C�̋C���̓t�F�[�����ۂɂ���āA�n�߂ɂ��̕t�߂ɂ�������C���g���������Ƃ��܂��B �g������C�͌y���̂ŁA�₽����C�������̂��ĉ��ɍ~��Ă������Ƃ͂ł��܂���B �܂蕗�������Ēg������C������Ă��Ă��A�n�\�t�߂̋�C�͗₽���܂܂ł��B����ł́A�t�F�[�����ۂ͋N���肦�܂���B

�@���ۂɂ́A�R���z�������_�ł��łɁA���X���̍����ɂ�������C���g�������������m��܂���(�E�})�B

���̏ꍇ�͎R���~��Ă��邱�Ƃ����ł��Ȃ��ł��傤�B��C�͕s����ɂȂ��Ă��܂��A����ɏ㏸���Ă����ł��傤�B

(�}�ł́A���x�̈Ⴂ�����Ă��炤���߂ɓ��������ʼn��ɗ����Ă��܂��B)

�@���ۂɂ́A�R���z�������_�ł��łɁA���X���̍����ɂ�������C���g�������������m��܂���(�E�})�B

���̏ꍇ�͎R���~��Ă��邱�Ƃ����ł��Ȃ��ł��傤�B��C�͕s����ɂȂ��Ă��܂��A����ɏ㏸���Ă����ł��傤�B

(�}�ł́A���x�̈Ⴂ�����Ă��炤���߂ɓ��������ʼn��ɗ����Ă��܂��B)

�@�Ђ���Ƃ���ƁA���̍����ł̉��x������̋�C���₽�������m��܂���B ����ł��A�t�F�[�����ۂ��N����Ƃ������Ƃ́A�ǂ����̍����Ŏ���̋�C���g�����Ȃ�Ƃ��낪����܂��B �����Ȃ�A�������Ⴂ���ɋ�C���~��Ă������Ƃ͂ł��܂���B�ǂ��l���Ă����߂̋C�����g�����Ȃ邱�Ƃ͂ł��܂���B

�@��C��������̂ł��傤���B�O���̂ł����̐����ł́A������Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��B ���̏ꍇ����������Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��ł��傤�B

�@�t�F�[�����ۂ��ϑ�����邩�炱�̍l���͊ԈႢ���Ƃ��邩�A�����������ɍl�����邩��t�F�[�����ۂ͊ԈႢ���ƍl����̂͐l���ꂼ��ł��B �����ł́A�[���̂���������T���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B

�@���������ꍇ���l���Ă݂܂��B��@�̂悤�ɋ�C��������ĕ����������Ƃ�����܂��B ����ɑ��āA�|���@�̂悤�ɋ�C�����������Đ������Ƃ�����܂��B���ۂɂ͗��������ɋN�����Ă���悤�ł��B���������Ă���ƍl���Ă݂܂��B ���ꂾ�ƁA�������̋�C���������z���o����āA����Ȃ��Ȃ��Ă����܂��B�����Ȃ�ƁA�R�z����������C�́A�����Ȃ��Ƃ���ɍ~��Ă��邱�Ƃ��ł���ł��傤�B ���Ƃ����������܂����B

�@�~�n�ł͂ǂ��ł��傤���B��C���܂ɋl�߂��Ă���̂Ɠ����ł��B�z���o����邱�Ƃ͂���܂���B ����ł��A�{���ɏ������ł����A�܂̌������C�������čs�����悤�ɁA�~�n�̋�C���Ȃ��Ȃ��Ă����ł��傤�B �������Ċ��S�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A�t�F�[�����ۂ��������邱�ƂɂȂ�܂��B �ł�����ł́A��C�����S�ɒǂ��o����A�t�F�[�����ۂ��N����n�߂�܂łɂ͑����Ȏ��Ԃ������肻���ł��B

(2) ���㑤�ʼnJ���~���Ă��Ȃ�

�@�앗�������A�ō��C�����L�^�����Ƃ�������Ƃ��́A���������̓t�F�[�����ۂŐ�������܂��B �Ƃ��낪���̎��̓V�C���z�����Ă��A���㑤�ł܂Ƃ܂����J���~���Ă��Ȃ����Ƃ��悭����܂��B

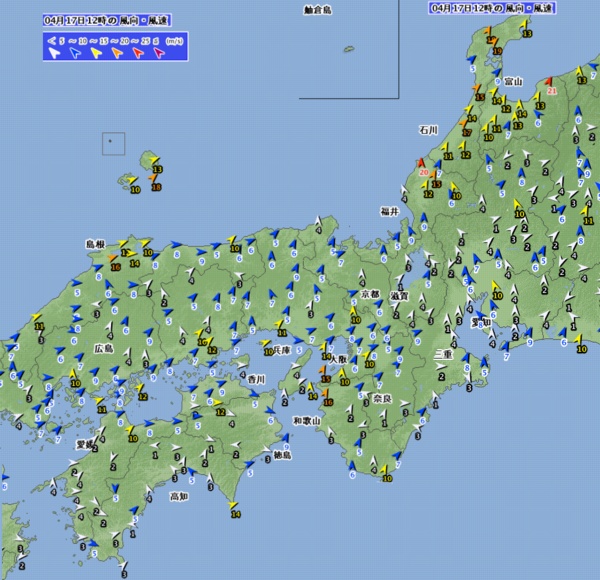

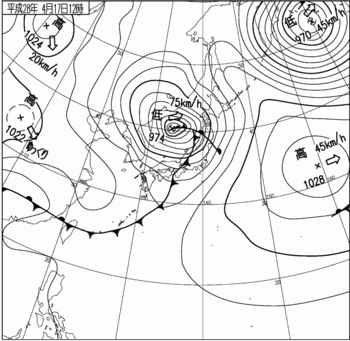

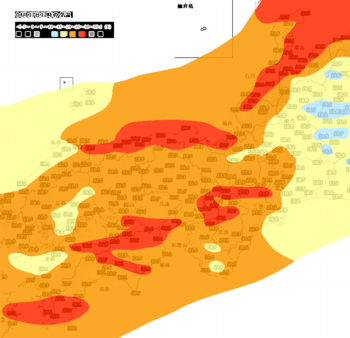

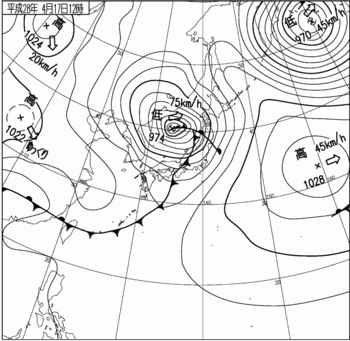

�@��������Ă݂Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B�Q�O�P�U�N�S���P�V���P�Q���̃A���_�X�ɂ�鐼���{�e�n�̂悤�����݂Ă݂܂��B �C�ے��̃E�F�u�T�C�g����A�A���_�X�f�[�^�̖k���E���C�E�ߋE�E�����E�l���n���̒n�}�\����\�荇�킹�č���Ă��܂��B

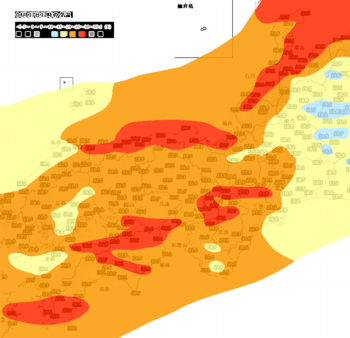

�@�E�̐}�͋C���̕��z�ł��B���₷���悤�ɐF���������Ă݂܂���(�}�E�X���d�˂�Ɛ��l�f�[�^��\�����܂�)�B

�@�E�̐}�͋C���̕��z�ł��B���₷���悤�ɐF���������Ă݂܂���(�}�E�X���d�˂�Ɛ��l�f�[�^��\�����܂�)�B

�@�C���́A���悩��V���ɂ����ē��{�C�����̒n��Ō����݂Q�T������ԐF(�ē�)�ɂȂ��Ă��܂��B ���{�암���琣�˓��C��ݒn��ɂ����Ă��C�����㏸���Ă��܂��B���̒n����R���̖k���ɂ�����܂��B

�@����ɑ��đ����m���ł́A�l���\�s�ȂǍ��m�������ŋC���̍����Ƃ��낪��������̂́A ���������͂Q�O���O��̋C���ɂȂ��Ă��܂��B (�l���\�s�͓��{�ō��C��(�Q�O�P�U�N�W������ �L�^����2013/8/12 41.0��)���L�^���Ă��Ă��̌������t�F�[�����ۂƂ����Ă��܂�)

�@�����āA���ɒ��ڂ��܂��B

�@�����āA���ɒ��ڂ��܂��B

�@���������̐}���E�Ɏ����܂��B���Ă킩�邱�Ƃ����܂��B�ߋE���璆���n���ɂ����ē���̕��������Ă��܂��B ���ɋI�W�C����k���ł͋���(��`��F���)�ɂȂ��Ă���̂��킩��܂��B�����l���n���ł́A���͂����ɕς���Ă��Ă���悤�ł��B

�@�앗�������A�R�n�̖k���ŋC�����㏸���Ă��邱�Ƃ���A���̓��̓t�F�[�����ۂ��N�������Ƃ���Ă��܂��B

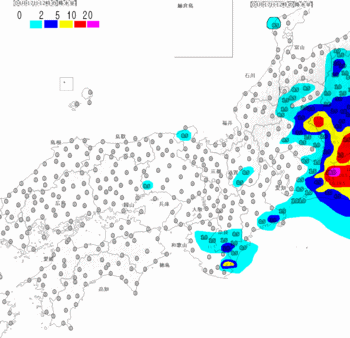

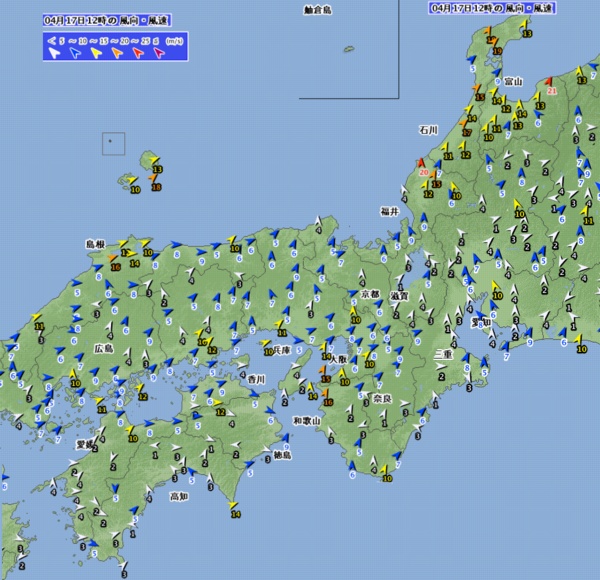

�@����ł́A�J�͂ǂ��ł��傤���B�~���ʂ̕��z���E�Ɏ����܂��B�~���ʂ̈Ⴂ�ɂ���ĐF�������Ă݂܂����B

(�}�E�X���d�˂�Ɛ��l�f�[�^��\�����܂�)

�@����ł́A�J�͂ǂ��ł��傤���B�~���ʂ̕��z���E�Ɏ����܂��B�~���ʂ̈Ⴂ�ɂ���ĐF�������Ă݂܂����B

(�}�E�X���d�˂�Ɛ��l�f�[�^��\�����܂�)

�@���ԉJ�ʂ��P�Omm���z����n�_�́A�I�ɔ����łR�����̂ق��A�É��Ⓑ�쌧�ʼn��J��������܂��B �ǂ��炩�Ƃ����ƂقƂ�ǂ��A�Qmm�ȉ��ŁA�P���K�v�ɂȂ�n�߂���x�̋����ł��B��������~���Ă���Ƃ͂����Ȃ��ł��傤�B

�@�����t�߂ʼnJ���~�点����C���k�サ�A�x�R�E�ΐ�t�߂̋C�����㏸�����Ă���悤�ɂ������܂��B �����ƍl����ƁA�J��͈�ʓI�ɂ͐����瓌�Ɉړ����܂��B�J��͂����Ɛ����̂��̂����������m��܂���B ���ۂɁA���˖��ł͖邪������܂ʼnJ���~���Ă��܂����B ���Ƃ��t�F�[�����ۂ��N�������Ɛ����ł������ł��B�O�̂��߂ɁA�V�C�}(�C�ے����\�̂��̂ł�)�����邱�Ƃɂ��܂��B

�@�V���������璪���ɂ����Ċ���O���������܂��B�~�J�ʂ̐}�ƌ���ׂĂ݂�ƁA�J�̍~���Ă���n��ƁA����O���̈ʒu�Ƃ��d�Ȃ邱�Ƃ��킩��܂��B

�]���ĉJ�̂قƂ�ǂ͊���O���ɂ����̂ŁA�R������앗�ɂ���Ăł������̂͂قƂ�ǂȂ����Ƃ��킩��܂��B

�t�F�[�����ۂ��N���邽�߂̏����̈�A�R�������C���J���~�炷�Ƃ������Ƃ������Ƃ͂����܂���B

�@�V���������璪���ɂ����Ċ���O���������܂��B�~�J�ʂ̐}�ƌ���ׂĂ݂�ƁA�J�̍~���Ă���n��ƁA����O���̈ʒu�Ƃ��d�Ȃ邱�Ƃ��킩��܂��B

�]���ĉJ�̂قƂ�ǂ͊���O���ɂ����̂ŁA�R������앗�ɂ���Ăł������̂͂قƂ�ǂȂ����Ƃ��킩��܂��B

�t�F�[�����ۂ��N���邽�߂̏����̈�A�R�������C���J���~�炷�Ƃ������Ƃ������Ƃ͂����܂���B

�@�V�C�}�ŁA�O���ŋ��E�����Q�̋�C�͕ʂ̂��̂ł����A���ꂼ��̓����ł͋�C�̐����͂��̂͂قړ����ł��B �]���āA�t�F�[�����ۂɂ���ċ�C���g�߂��Ă���k���ƁA�앗���R��o�낤�Ƃ��Ă���͂��̎l���암�͈�A�̋�C�Ƃ����Ă����ł��傤�B �����ʼnJ���~�点����C���k���ɂ����Ă����̋C�����㏸�����Ă���̂ł͂Ȃ��悤�ł��B

�@�ӂ��͉��g�O���Ɗ���O���ň͂܂ꂽ�n��ł͋����앗�������t�F�[�����ۂ��N����₷���̂ł����A ���̓��́A����O���ʉߌ�ɂ��앗���p����(���������O���Ő܂�Ȃ����Ă��Ȃ�)�A���̂Ƃ��Ƀt�F�[�����ۂ������ɂȂ����悤�ł�

�@�R�̕��㑤�ʼnJ������قǍ~���Ă��Ȃ��̂ɁA�t�F�[�����ۂƂ悭�������Ƃ��N����܂��B���̌����͉��Ȃ̂ł��傤���B �T���Ă������Ƃɂ��܂��B

�@��C������ȏꍇ���l���Ă݂܂��B���̂悤�ȂƂ��A���̋C���͒n�\�t�߂��͒Ⴍ�Ȃ��Ă��܂��B ���̋�C��n�\�܂ʼn��낵�Ă���ƒn�\�̕t�߂̋�C���C���������Ȃ�܂��B�ꌾ�Ō����A���قlj��ʂ������Ƃ����܂��B

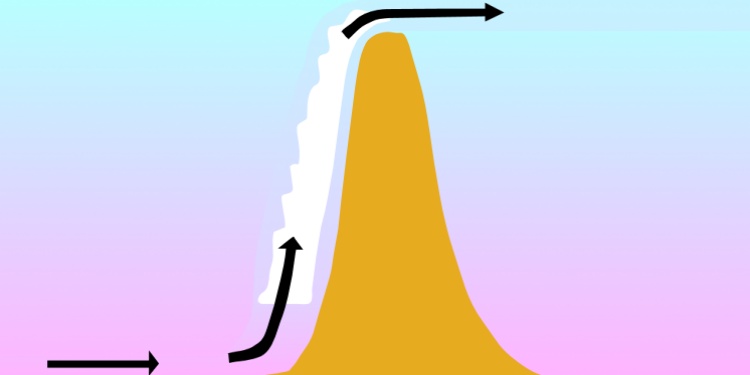

�@���̂悤�ȍ\��������C���삩�牟���Ă��ĎR�ɂԂ������Ƃ��܂��B

�R���Ⴂ�����ɂ����C�͎R�Ƀu���b�N����Ă���ȏ�i�߂Ȃ��Ȃ�܂��B�i�߂��Ƃ��Ă����������Ƃ��܂��B

�R��荂�������̋�C�͂��̂܂ܖk��ł��܂��B�R�̕������ł́A����ɏ��ɂ�������C�ɒu���������Ă����ł��傤�B

�~��Ă����C�͕��㑤�n�\�t�߂̋�C��艷�ʂ������̂ł�����A�n�\�̍����ɂ܂ō~��Ă���ƑO�ɂ��������̂����C���������Ȃ�܂��B

�@���̂悤�ȍ\��������C���삩�牟���Ă��ĎR�ɂԂ������Ƃ��܂��B

�R���Ⴂ�����ɂ����C�͎R�Ƀu���b�N����Ă���ȏ�i�߂Ȃ��Ȃ�܂��B�i�߂��Ƃ��Ă����������Ƃ��܂��B

�R��荂�������̋�C�͂��̂܂ܖk��ł��܂��B�R�̕������ł́A����ɏ��ɂ�������C�ɒu���������Ă����ł��傤�B

�~��Ă����C�͕��㑤�n�\�t�߂̋�C��艷�ʂ������̂ł�����A�n�\�̍����ɂ܂ō~��Ă���ƑO�ɂ��������̂����C���������Ȃ�܂��B

�@���̂悤�ɂ��ċN����t�F�[�����ۂ���������t�F�[����Ƃ������Ƃ�����܂��B ����ɑ��āA�R�̕��㑤�ʼnJ��������ꍇ����������t�F�[����Ƃ����܂��B

�@�������t�F�[���́A�R�̕��㑤�ʼnJ���~���Ă��Ȃ��悤�ɂ݂��܂��B �ł��A�n���K�͂Ō���ƉJ���~���Ă���Ƃ������܂��B�삩�����Ă���g�����C�c�̔������͒�ܓx�n��ɂ���܂��B ���̒n��ł́A���z�M�ɂ���ĊC�ʂ��g�߂��A�C��������ɏ������܂��B ����ɁA�g�߂�ꂽ���Ƃɂ���ď㏸���Ă����_�ƂȂ�J���~�点�Ă����܂��B ���ł́A�J�����ł��邱�ƂŁA��C�͒g�߂��A���ʂ������Ȃ�܂��B ���ꂪ���{�ɂ���Ă��āA���{�C���n��Ŋ������t�F�[�����N�����Ă���̂ł��B

(3) �₽�������~��Ă���

�@�C���z�u���~�^�ɂȂ��������l���Ă݂܂��B�k���̋G�ߕ������܂�A���{�C���ő����~�点�܂��B ���̕������{�̐җ��R�����z�������m���ɒB����ƁA�R����₽�������������𐁂����낷�悤�ɂȂ�܂��B ���̕��́A���낵(�C)�Ƃ����A�������낷�R�̖��O�����ĘZ�b���낵�Ƃ��ԏ邨�낵�Ƃ��Ă�܂��B �R���~��Ă������Ɗ֓�����𐁂���������̂��A����������ł��B �R����₽�������~��Ă���Ƃ����_�ŁA�{�[�����ۂƑΔ䂳��邱�Ƃ�����܂��B��ׂĂ݂�ƁA�R�̕��㑤�ō~�Ⴊ������_�����قł��B

�@�C�ۏ���������ƁA�R�̕��㑤�ō~��(�~��)������̂Ńt�F�[�����ۂ��N���肻���ł��B �Ƃ��낪�A�����m���͒g�����Ȃ�܂���B�ǂ����Ăł��傤���B

�@�~�̋G�ߕ��ɒ��ڂ��Ă݂܂��B���̌��������̂́A�������ꂽ�V�x���A�ł��B

���Ɋ����Ƃ���ɂȂ�܂��B�����ō��ꂽ���́A��ϗ₽�����ƂɂȂ�܂��B

���ꂪ�嗤�𐁂��n���Ă���킯�ł��B�r���ɒʂ��Ă���Ƃ���́A�V�x���A�قNJ����Ȃ��ł��傤�B

�n�ʕt�߂��炾��g�߂��Ă����܂��B�n�ʕt�߂̋C��(����)���オ���Ă����܂��B

�ł����Ƃ��ɂ͏��̂ق������ʂ������Ȃ��Ă��ĂƂ��Ă��A���ꂪ�嗤��ʂ蔲�������ɂ́A

���̉��ʂ͒n�\�t�߂Ƃ���قǕς��Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��邵�傤�B�t�ɁA�n�\�t�߂̕����g�����Ȃ��Ă��邩���m��܂���B

�@�~�̋G�ߕ��ɒ��ڂ��Ă݂܂��B���̌��������̂́A�������ꂽ�V�x���A�ł��B

���Ɋ����Ƃ���ɂȂ�܂��B�����ō��ꂽ���́A��ϗ₽�����ƂɂȂ�܂��B

���ꂪ�嗤�𐁂��n���Ă���킯�ł��B�r���ɒʂ��Ă���Ƃ���́A�V�x���A�قNJ����Ȃ��ł��傤�B

�n�ʕt�߂��炾��g�߂��Ă����܂��B�n�ʕt�߂̋C��(����)���オ���Ă����܂��B

�ł����Ƃ��ɂ͏��̂ق������ʂ������Ȃ��Ă��ĂƂ��Ă��A���ꂪ�嗤��ʂ蔲�������ɂ́A

���̉��ʂ͒n�\�t�߂Ƃ���قǕς��Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��邵�傤�B�t�ɁA�n�\�t�߂̕����g�����Ȃ��Ă��邩���m��܂���B

�@����ɕ��͓��{�C�𐁂��n���Ă��܂��B�g�����C���ɒg�߂��A�����C�̕⋋���܂��B���ʂ͏オ��A��C�͕s����ɂȂ��Ă����܂��B ���ꂪ���{�̐җ��R���ɂԂ���ƁA�Ζʂ������Ă�������~�点�܂��B �㏸������C�́A�ᗱ�̔����ɂ���Đ��M����������A���ʂ��オ���Ă����܂��B �R���z���邱��ɂ͎��͂̋�C���g�����Ȃ肳��ɏ㏸�𑱂��Ă����܂��B �����ɁA�嗤�������Ă������̗₽����C�Ɠ���ւ��܂��B���̋�C���R�̎Ζʂ��~��Ă��āA�₽�������������ƂȂ�̂ł��B �������t�F�[���̉���}�Ɠ����悤�ł����A������̐}�͍������k�ɂȂ��Ă���_�ɒ��ӂ��Ă��������B

�@�����m���������ƌ����Ă��A���̎����̋C�����ׂĂ݂�ƁA���{�C���̕����������Ƃ������悤�ł��B �g�����Ɗ����Ȃ������ŁA���ۂɂ̓t�F�[�����ۂ��N�����Ă���Ƃ����Ă����̂����m��܂���B

1-1�@�^������邩

�@�������̎���ɋ�C�����邱�Ƃ͂��낢��Ȃ��Ƃ���킩��܂��B���Ƃ��A���������ƁA���������ꂽ�肵�܂��B ���������Ȃ�ƁA���̂�����ꂽ�肷�邱�Ƃ����Ă���܂��B����́A�������̎���ɂ��鉽�����A �����ĂԂ��邱�Ƃɂ���Ċ���������������A���̂������肷�邽�߂ł��B �܂��A���x�̍��������ɓ���Ə��������A�Ⴂ�����ł͊���������̂́A����ɂȂ鉽������A�M�����������A�M��D��ꂽ�肷�邽�߂ł��B

�@�������̎���ɂ͖ڂɂ͌����Ȃ����ӎ����邱�Ƃ͂���܂�����������܂��B���ꂪ��C�ł��B

�@�Ƃ���ŁA���̋�C���S���Ȃ���Ԃ���邱�Ƃ��ł���̂ł��傤���B��C��������Ԃ�^��ƌ����܂��B ����������ƁA�^�����邱�Ƃ��ł��邩�Ƃ������ł��B�P�V���I�̏��ߍ��ɁA�傫�ȋc�_�ƂȂ�܂����B �ǂ�����Ă��ǂ�����Ƃ��Ȃ���C�������Ă��āA�^���Ȃ��̂ł��B���̂��ߓ����́A����R�E�͐^���������Ƃ����������܂��߂ɒ�Ă���Ă��܂����B

�@����ɑ��āA�C�^���A�̕����w�҃G���@���W�F�X�^�E�g���`�F���́A�P�U�S�R�N�Ɏ����Ő^�����邱�Ƃɐ������܂����B

�������������K���X�ǂ𐅋�Ŗ������A�����������̏�ɕ���������ɂ��ė��Ă�ƁA

�K���X�ǂ̐��≺�ɍ~��Ă��āA�K���X�ǂ̏㕔�ɉ��������Ă��Ȃ������Ԃ�����܂����B

���̂����Ԃ́A�g���`�F����������^��ƌ������ƂŢ�g���`�F���̐^��ƌĂ�Ă��܂��B

�@����ɑ��āA�C�^���A�̕����w�҃G���@���W�F�X�^�E�g���`�F���́A�P�U�S�R�N�Ɏ����Ő^�����邱�Ƃɐ������܂����B

�������������K���X�ǂ𐅋�Ŗ������A�����������̏�ɕ���������ɂ��ė��Ă�ƁA

�K���X�ǂ̐��≺�ɍ~��Ă��āA�K���X�ǂ̏㕔�ɉ��������Ă��Ȃ������Ԃ�����܂����B

���̂����Ԃ́A�g���`�F����������^��ƌ������ƂŢ�g���`�F���̐^��ƌĂ�Ă��܂��B�@���̐�����g���������ł�����킩�������Ƃ́A���₪�K���X�ǂ̒��Ɏc���Ă��鍂�����A �����������������Ŋ�̐���ʂ��V�Ucm��ł��邱�Ƃł��B

�@���̎����Ƃ悭�������Ƃ��A�P�U�R�O�N�ɃK�X�p���E�x���e�B�ɂ���ĂȂ���Ă��܂��B �ނ́A�����|���v�ň����グ�悤�Ƃ����̂ł����A�ǂ�����Ă��P�O����荂���Ƃ���ɋz���グ�邱�Ƃ��ł��܂���ł����B �����I�ɂ́A����̑���ɐ����g���ē������������Ă����̂ł����A�ނɂ͐^�������Ă����Ƃ����ӎ��͂Ȃ������悤�ł��B

1-2 �C���̔���

�@�P�U�S�V�N�ɁA�u���[�Y�E�p�X�J���ɂ���ăp�X�J���̌��������\����܂��B

������ꂽ�e��̒��ɕ����߂�ꂽ���̂͂P�_�Ɏ����͂����̂܂܂̑傫���Ŏ��͂ɓ`���飂Ƃ������̂ł��B

�����ŁA���̂Ƃ́A�C�́E�t�̂������܂��B���̌������g���ƁA�g���`�F���̎������A������厖�Ȃ��Ƃ������Ă��鎖���킩��܂��B

�@�P�U�S�V�N�ɁA�u���[�Y�E�p�X�J���ɂ���ăp�X�J���̌��������\����܂��B

������ꂽ�e��̒��ɕ����߂�ꂽ���̂͂P�_�Ɏ����͂����̂܂܂̑傫���Ŏ��͂ɓ`���飂Ƃ������̂ł��B

�����ŁA���̂Ƃ́A�C�́E�t�̂������܂��B���̌������g���ƁA�g���`�F���̎������A������厖�Ȃ��Ƃ������Ă��鎖���킩��܂��B�@��ɓ���������ʂ̍����ōl���Ă݂܂��B�K���X�ǂ̒��ɂ͂��̏�ɂV�Ucm(�V�U�Omm)�̍����̐��₪����܂��B �]���āA���̏ꏊ�ł́A�V�Ucm�̍����ɑ������鐅��̏d�݂ɂ�鈳�͂�������Ă��܂��B ��̒��̐���͂��ꂾ���̈��͂��Ă���킯�ł�����A�������͂ŃK���X�ǂ̊O���̐���ʂ������グ�悤�Ƃ��܂��B ����ɂ�������炸����ʂ��オ���Ă����Ȃ��̂́A����ɂ����C�ɂ���ē������͂��������Ă��邽�߂��ƍl���邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�܂�A��C�́A�V�U�����̍����̐��₪��鈳�͂Ɠ������͂Ŋ�̐���ʂ������Ă���Ƃ����܂��B ���̂��Ƃ����C�����͂������Ă��邱�Ƃ��킩��܂��B��C�̎����͂́A�C���ƌĂ�ł��܂��B

�@��C�Ɉ��͂����邱�Ƃ��������̂́A�I�b�g�[�E�t�H���E�Q�[���P�ł��B�P�U�T�S�N�ɁA�}�O�f�u���O�Ƃ������ő�O�̑O�Ŏ������s���܂����B ���̕����ł҂�����d�Ȃ邨�o�^�̊���Q���A�������킹�Ă��璆�̋�C���A�n�ň������点�āA�͂������Ƃ������̂ł��B

���o�̒��̋�C�����Ƃɂ���āA�C���͂��o������������͂ƂȂ�A���o���������Ă��܂��傫�ȗ͂ň�������Ȃ��Ƃ͂����Ȃ��͂��ł��B

���ʂ́A�Б��W�������v�P�U���̔n�ň��������Ă���Ƃ͂����܂����B���̎����͢�}�O�f�u���O�̔���������Ƃ��Ēm���Ă��܂��B

���o�̒��̋�C�����Ƃɂ���āA�C���͂��o������������͂ƂȂ�A���o���������Ă��܂��傫�ȗ͂ň�������Ȃ��Ƃ͂����Ȃ��͂��ł��B

���ʂ́A�Б��W�������v�P�U���̔n�ň��������Ă���Ƃ͂����܂����B���̎����͢�}�O�f�u���O�̔���������Ƃ��Ēm���Ă��܂��B�@���������́A�z�Ղ��ǂɂ��������Ƃɉ��p����Ă��܂��B���������z�Ղ͂Ȃ��Ȃ��O���܂��A���ɋ�C������ƊȒP�ɂ͂�����悤�ɂȂ�܂��B ���X�`����ꂽ���o�̂ӂ������Ȃ��Ȃ�̂����������ł��B

�@���ɂ��A�ʂ�y�b�g�{�g���̋�C�����Ƃɂ���āA�ʂ�y�b�g�{�g�����Ԃ�邱�Ƃ�����A�C���������Ă���̂��킩��܂��B �������̑̂ɂ��C�����������Ă��܂����A�̂��Ԃ�Ȃ��̂͑̂̒����瓯���͂������ĉ����Ԃ��Ă��邩��ł��B

1-3 �P�C���̑傫��

�@�g���`�F�����������J��Ԃ��s���Ă���ƁA�K���X�ǂɓ��鐅��̍����͓��ɂ���ĕς�邱�Ƃ킩���Ă��܂����B ����́A�C���̑傫�������ɂ���ĕω����邽�߂ł��B�C���̑傫���������ꍇ�A��l���ω�����ƍ���܂��B �����ŁA�W���I�ȑ�C�̈��͂����߂邱�ƂɂȂ�܂����B

�@����̍����́A���ς���ƂV�Ucm�̍����ɂȂ�܂��B�����łV�Ucm�̍����̐��₪��鈳�͂�W���I�ȋ�C�̈��͂ƒ�`���邱�ƂƂ��܂��B ���ꂪ�P�C���ł��B�Patm�Ƃ������Ƃ�����܂��B���͎g���Ă��܂��A�V�U�Omm�̍����̐���Ƃ����Ӗ��ŁA�V�U�OmmHg�Ƃ���������������܂��B

�@��������v�Z�ɂȂ�܂��B�P�C���̑傫�������߂Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B�ǂꂾ���̑傫�������l�ł킩��悤�ɁA�v�Z�������߂Ă������Ƃɂ��܂��B

�@�Pcm2�̖ʏ�ɂǂꂾ���̏d�݂�������Ă��邩�v�Z���܂��B����̖��x���P�R.�U��/cm3�Ƃ���

�@�P�C�� �� �V�Ucm �~ �P�R.�U��/cm3

�@�ƂȂ�܂��B�P�����Z���`�������Pkg�̗͂�������Ă���v�Z�ɂȂ�܂��B ��Pkg�̂��̂�������Ƃ��Ɠ����傫���̈��͂Ƃ����Ă������ł��傤�B ���Ȃ݂ɁA�����ƂP�O�R�R.�Ucm���P�O.�R���̍����ɂȂ�܂��B�K�X�p���E�x���e�B���s�����������̌��ʂƓ����l�ɂȂ�܂��B

�@�����ŁA�v�Z�ɂ������ẮA�P�ʂ͂��Akg���g�����܂�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�P�ʂ�u�������܂��B

�@�P�O�R�R.�U��/cm2 �� �P.�O�R�R�Ukg/(1/100 ��)2

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �P�O�R�R�U kg/�u

�@���͂́A�P�ʖʐϓ�����̗͂Ȃ̂ŁA�d����͂Ɋ��Z���܂��B�n���̕W���d�͉����x�X.�W��/s2�������܂��B

�@�P�O�R�R�U kg/�u �~ �X.�Wm/s2

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�����ŁA�P�O�O�oa���Ph�oa�Ƃ�����

�@�P�C�� �� �P�O�P�Q.�X�Rh�oa

�ƂȂ�܂��B���ۂɂ͂P�C���͂P�O�P�R.�Q�Th�oa�ƒ�`����Ă��܂��B

1-4 �C�����ł��闝�R

�@���ɁA��C�ɋC���������闝�R���l���邱�Ƃɂ��܂��B

�@�p�X�J���̌����ɂ��A��C�́A������Ă���̂Ɠ����傫���̈��͂ʼn����Ԃ����ƂɂȂ�܂��B ���̉����Ԃ����͂��C���ł��B������ς���A�C���Ɠ����傫���̈��͂ʼn�����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B ����ł́A��C�������Ă�����͉̂��ł��傤���B

�@�g���`�F���̎�������A�C���̑傫�����v�Z������@���������Ă݂܂��B �C���̑傫���́A��̐���ʂƓ��������ŁA�K���X�Ǔ��ŏ�ɂ��鐅��̏d���ɂ��͂ł����B �K���X�ǂ̊O���ɂ͉����Ȃ��悤�ł����A���ۂɂ͋�C������Ă��܂��B�K���X�ǂ̒��Ɠ����悤�ɍl����ƁA���̋�C�̏d���ɂ���Ĉ��͂������͂��ł��B

�@��C�ɂ͏d�����Ȃ��悤�Ɋ����܂��B����́A��C�ɂ́A���̏d���Ɠ��������̕��͂������Ă��邽�߂ɁA�d���Ƃ��Ċ����Ȃ������ł��B ������ꂽ�R�b�v�ɕ����ׂ��X�́A���̒��ł͏d���������܂��A�R�b�v�S�̂̏d����ʂ����Ƃ��ɂ́A�X�̕������̒��Ɋ܂܂�܂��B ����ƁA�����悤�ɋ�C�̓������R�b�v�ɁA��C�������Ă���ƍl����Ƃ����ł��傤�B���̎��A�R�b�v�Ǝn�߂ɓ����Ă�����C�̏d���͂O�ƍl���Ă��������B

�@�����܂ł킩�����Ƃ��āA���͐���ʏ�ɋɔ�����C�̑w������ƍl���Ă݂܂��B ��C�̑w�̏�ɂ͋�C������Ă��܂��B���̂��߁A��C�̑w�́A���̏�ɂ����C�̏d�݂Ɠ������͂ł������ƂɂȂ�܂��B

�@�Pcm2�̐����ʂ̏�ɂ�����d���͖�Pkg�ł�����A���̕����̏�ɂ����C�̏d������Pkg�ł��邱�Ƃ��킩��܂��B

1-5 �����Ƃ���قNjC�����Ⴂ

�@�Ƃ���ŁA��C�͂�����y���Ƃ͂����A�킸���ł����d��������܂��B ���̂��Ƃ̒��ɓ���Ȃ���A�R�ɓo�����Ƃ��̂��Ƃ��l���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B

�@�R�[�ɂ���Ƃ��̋C���͂��̒n�_�ŁA��ɂ����C�̏d���ł��B�R���ł��������������܂��B

�d�����ׂĂ݂邱�Ƃɂ��܂�(�E�})�B�R���ƎR�[�Ƃ̊Ԃɋ�C�̑w�����邱�Ƃɒ��ڂ��Ă�������(�Z���F����)�B

���̋�C�̑w�͏d���������Ă��܂�����A�R���ŏ�ɂ����C�̏d��(�����F����)�́A�R�[�ɔ�ׂāA�Ԃɂ����C�̏d���̕��������Ȃ��Ȃ�͂��ł��B

��ɂ����C�̏d�������Ȃ��Ȃ�ƁA���̕������C�����������Ȃ�܂��B�܂�A�R�ɓo��ƋC�����Ⴍ�Ȃ�Ƃ����܂��B

�@�R�[�ɂ���Ƃ��̋C���͂��̒n�_�ŁA��ɂ����C�̏d���ł��B�R���ł��������������܂��B

�d�����ׂĂ݂邱�Ƃɂ��܂�(�E�})�B�R���ƎR�[�Ƃ̊Ԃɋ�C�̑w�����邱�Ƃɒ��ڂ��Ă�������(�Z���F����)�B

���̋�C�̑w�͏d���������Ă��܂�����A�R���ŏ�ɂ����C�̏d��(�����F����)�́A�R�[�ɔ�ׂāA�Ԃɂ����C�̏d���̕��������Ȃ��Ȃ�͂��ł��B

��ɂ����C�̏d�������Ȃ��Ȃ�ƁA���̕������C�����������Ȃ�܂��B�܂�A�R�ɓo��ƋC�����Ⴍ�Ȃ�Ƃ����܂��B�@����ł́A�ǂꂭ�炢�������Ȃ�̂ł��傤���B�P�O�O���o�����Ƃ��̋C���̌����ʂ��v�Z�ŋ��߂Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B ���̂��߂ɂ́A��C�̏d����m��K�v������܂��B�܂��A�P�C���Q�T���̋�C�Pmol�̑͐ς͂Q�Q.�Sℓ�ɂȂ邱�Ƃ��킩���Ă��܂�(�W�����)�B �������ɋ��߂Ă݂܂��B��C�̑g���́A���f�V�W���A�_�f�Q�P���A�A���S���P���Ȃ̂ŁA

�@��C�̕��q��

�܂�A�Q�Q.�Sℓ�̏d���͖�Q�X���ɂȂ�܂��B�Pℓ�ł�

�@�Q�X �� �Q�Q�D�S �� �P.�Q�X��/ℓ

�Pℓ(�P�O�O�Ocm3 �� �P/�P�O�O�O��3)�̋�C�́A��ʐς��P�u�̋�C���ł͍����͂O.�O�O�P���ł��B

�P�O�O���̍����̋�C���̏d���� �v�Ƃ�����

�@�O�D�O�O�P�� �F �P.�Q�X�� �� �P�O�O�� �F �v

�@�v

�d����͂Ɋ��Z����

�@�P�Q�Xkg �~ �X.�W��/s2 �� �P�Q�V�O�m

��ʐςP�u������̗͂Ȃ̂ŁA���͂ɂ������

�@�P�Q�V�O�m �� �P�u �� �P�Q�V�O�oa

�@�܂�A�P�O�O�������Ȃ�ƁA�C���͂P�Q.�Vh�oa�Ⴍ�Ȃ�܂��B ����́A�P�C���Q�T���̋�C�Ƃ��Čv�Z���Ă��܂��̂ŁA�C��������������A�C�����Ⴉ�����肷��ƁA�ቺ���鈳�͂͏������Ȃ��Ă����܂��B ��ʓI�ɁA�C���ω��̊����ɂ��ẮA��C�̉��x���A���܂Œn�\�Ɠ����Ƃ���ƁA�T.�Tkm�ŋC�����قڔ����ɂȂ�Ƃ������Ă��܂��B

�@�����Ƃ���قNjC�����Ⴍ�Ȃ邱�Ƃ́A��C�������Ȃ邱�Ƃ������Ă��܂��B�C�����Ⴉ�������C�����������肷��͎̂��̗l�Ȃ��Ƃ���킩��܂��B

�܉َq���R�Ɏ����ďオ��Ƒ܂��ӂ���Ă���

���[�v�E�G�C��P�[�u���J�[�ŎR�ɓo��Ǝ�����Ƃ���(���ۂɂ͋C�����ω��������Ƃ������Ă��܂�)

����E���ɁE�f���C�E�ӎ���Q�Ȃǂ̍��R�a�ƌĂ��Ǐo�邱�Ƃ�����

���̕��_��������(���т����܂������Ȃ��Ȃ�)

�C���v�𗘗p���č��x�v����邱�Ƃ��ł���

���ł����[�v�E�G�C��P�[�u���J�[�ŎR�ɓo��Ǝ�����Ƃ���

����E���ɁE�f���C�E�ӎ���Q�Ȃǂ̍��R�a�ƌĂ��Ǐo�邱�Ƃ�����

���̕��_��������(���т����܂������Ȃ��Ȃ�)

�C���v�𗘗p���č��x�v����邱�Ƃ��ł���

�Q�D��C�̏㉺�^���ƋC���̕ω�

2-1 ��C�̏㉺�^��

�@��C�́A������������łȂ��A�㉺�����ɓ������Ƃ�����܂��B ��̕��ɏ����Ă�����C�̗�����㏸�C���A���ɍ~��Ă����C�̗�������~�C���ƌ����܂��B

�@�㏸�C�������邱�Ƃ́A����O���C�_�[�����̗���ɏ���č����オ���Ă������Ƃ�A �ϗ��_������Ƒ傫���Ȃ��Ă����悤���Ȃǂ���킩��܂��B ���~�C����ڂɂ���@��͏��Ȃ��̂ł����A��s�@���G�A�|�P�b�g�ɓ��肱�Ƃ������ۂ͉��~�C���������ƂȂ��Ă��܂��B

�@�㏸�C�����ł��錴���́A�傫���S����܂��B��ڂ́A�����R�̎ΖʂɂԂ������Ƃ��ł��B �Ԃ����������������ɓ����ꂪ�Ȃ��Ƃ��́A�R�̎Ζʂ������Ă������ƂɂȂ�܂��B �R�ł́A�ł����������ɗ�����ĎΖʂ������Ă����̂����邱�Ƃ�����܂��B

�@�Q�߂́A�n�\�t�߂ŋ�C���g�߂�ꂽ�ꍇ�ł��B�g�߂�ꂽ��C�́A�y���Ȃ�̂ŏ㏸���₷���Ȃ�܂��B �X�g�[�u�̏�ŋ�C���������Ă������Ƃ��炱�̂悤�Ȃ��Ƃ��N����̂��킩��Ǝv���܂��B�ϗ��_�����B���Ă����̂́A��ɂ��̌����ɂ��܂��B

�@�R�ڂ́A���͂��畗���W�܂��Ă���ꍇ�ł��B���̂悤�Ȍ��ۂ������Ƃ����܂��B �W�܂��Ă�����C�́A�s���ꂪ�Ȃ��Ȃ�A��̕��ɂ������Ă����܂��B��C����䕗�̒��ŋN�����Ă��܂��B

�@�S�߂́A�g������C�Ɨ₽����C���ڂ����ꍇ�ł��B�Ԃ����Ă����܂��܂���B ��C�������ɍ������Ă��܂������ł����A���̂悤�Ȃ��Ƃ͋N����܂���B �g�������̕����y���̂ŁA�₽�����̏�ɏ��グ�Ă������Ƃŏ㏸�C���ƂȂ�܂��B�O���̒��ŋN�����Ă��܂��B

�@�㏸�C�����ł���ꍇ�A����_�A�ꍇ�ɂ���Ă͉J���~�����肷�邱�Ƃ��悭����܂��B���͂��̌����ɂ��čl���Ă������Ƃɂ��܂��B

2-2 �f�M�ω�

�@��������́A�㏸���Ă�������C��ɉ����N���邩���l���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B

�@�㏸���Ă�������C��ɋN����ŏ��̕ω��́A�C�����������Ȃ�ł��B �����Ƃ���قǁA�����ɂ����C�̋C���͏������Ȃ�܂��B �㏸���Ă�������C����A���͂��牟�����͂Ɠ����͂ʼn����Ԃ��悤�ɂȂ�܂�(�p�X�J���̌���)�B �]���āA�㏸���Ă�������C��̋C���́A���̍����ɂ�������C�̋C���Ɠ����ɂȂ�܂��B �C�����A�������Ȃ�ƋC�̂̑̐ς͖c�����܂�(�{�C���̖@��)�B �㏸���Ă�������C��̂Q�Ԗڂ̕ω��́A�c�����Ă������Ƃł��B

�@�R�Ԗڂ̕ω��͘b��������ƕ��G�ɂȂ�܂��B��C�c����������͋�C�ɉ�����Ă���͂̌����Ɛ����ł��B

���̂悤�ȏꍇ�A�����w�ł͎d��������Ƃ��������܂��B�킩��₷�����邽�߂ɘb��P�������Đi�߂邱�Ƃɂ��܂��B

�c�������C��͒��^�̗e��ɓ����Ă���Ƃ��܂��B�����āA�c�������͏���������Ƃ��܂��B

��C��̏�ʂ́A���͂̋�C�ɂ���ĉ������ɉ�����Ă��܂�(�E�}�����Z�F��)�B

�c��������̋�C��̏�ʂ͏オ���Ă��܂�(�Z�F�{�W�F��)�B

��C��ɂƂ��āA������ė͉͂��ł������̂ŁA�Ƃ肠�������̏d�݂ɂ��͂��Ƃ��܂�(�E�}�E��)�B

���͋�C��̏�ʂɂ���܂�����A�c�����������������グ���邱�ƂɂȂ�܂��B

�܂�A��C��́A���������グ��Ƃ����d�����������ƂɂȂ�܂��B����́A���łȂ��C�����������Ă����ꍇ�ł������ł��B

��ɂ����C�����������グ���ƍl���Ă������ł��傤�B

�R�Ԗڂ̕ω��Ƃ��ẮA���͂̋�C�Ɏd��������Ƃ������Ƃł��B

�@�R�Ԗڂ̕ω��͘b��������ƕ��G�ɂȂ�܂��B��C�c����������͋�C�ɉ�����Ă���͂̌����Ɛ����ł��B

���̂悤�ȏꍇ�A�����w�ł͎d��������Ƃ��������܂��B�킩��₷�����邽�߂ɘb��P�������Đi�߂邱�Ƃɂ��܂��B

�c�������C��͒��^�̗e��ɓ����Ă���Ƃ��܂��B�����āA�c�������͏���������Ƃ��܂��B

��C��̏�ʂ́A���͂̋�C�ɂ���ĉ������ɉ�����Ă��܂�(�E�}�����Z�F��)�B

�c��������̋�C��̏�ʂ͏オ���Ă��܂�(�Z�F�{�W�F��)�B

��C��ɂƂ��āA������ė͉͂��ł������̂ŁA�Ƃ肠�������̏d�݂ɂ��͂��Ƃ��܂�(�E�}�E��)�B

���͋�C��̏�ʂɂ���܂�����A�c�����������������グ���邱�ƂɂȂ�܂��B

�܂�A��C��́A���������グ��Ƃ����d�����������ƂɂȂ�܂��B����́A���łȂ��C�����������Ă����ꍇ�ł������ł��B

��ɂ����C�����������グ���ƍl���Ă������ł��傤�B

�R�Ԗڂ̕ω��Ƃ��ẮA���͂̋�C�Ɏd��������Ƃ������Ƃł��B�@�S�Ԗڂ̕ω��ł��B���ꂪ�d�v�ƂȂ�܂��B���̂��d��������ɂ́A�G�l���M�[���K�v�ł��B�����ʂ����ǂ����ɂ���G�l���M�[������邱�ƂɂȂ�܂��B �Ƃ���ŁA��C��̎g���G�l���M�[�́A�ǂ����玝���Ă���̂ł��傤���B�������p�ł������Ȃ��̂͂��肻���Ɍ����܂���B ���ǁA�M�G�l���M�[�𗘗p����Ƃ�������i���g���܂��B�M�G�l���M�[���g���ƁA�C�����������Ă����܂��B �܂�A��C��̉��x�͉������Ă������ƂɂȂ�܂��B���ꂪ�S�Ԗڂ̕ω��ł��B

�@���̂悤�ɁA��C���㏸(�c��)���邱�Ƃɂ���ċC����������܂��B ��C�����~(���k)����ƕω��͋t�ɂȂ�܂�����A���x���オ���Ă����܂��B ���肩��M��D��ꂽ���������肵�Ă��Ȃ��̂ɁA���x�����������肠��������܂��B ���̂悤�ȕω����A�f�M�ω�(�f�M�c���E�f�M���k)�Ƃ����܂��B ��C������g���Ă���ƃ|���v�̕������M���Ȃ�����A�X�v���[�̐����o�����̋�C���₽�������� (�e����̐����̏����ɂ��ꍇ������)����̂͂��̌����ɂ����̂ł��B �܂��A���̌����𗘗p���āB�①�ɂ�G�A�R���͗�p���Ă��܂��B

�@����ł́A��C�͂P�O�O���㏸����Ƃǂꂭ�炢���x��������̂ł��傤���B�v�Z���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B �v�Z���A���Ƃ����l�͓ǂݔ���Ă�����Ă����܂��܂���B

�@�c���O�Ɩc������l���܂��B ���x�̈Ⴂ�ɂ��ω����l������K�v������܂����A�Ƃ肠�������x�ω��ɂ��̐ϕω��͂Ȃ��Ƃ��čl���Ă������Ƃɂ��܂��B

�@�{�C���̖@������

�Ƃ��܂��B

�@�o�u �� �o'�u'

�@�������A�o:���� �u:�̐� �� �'����́A�c����̂��̂ł�

�����G�l���M�[(�d)��

�@�d �� �o'( �u' �| �u )

�@�@ �� �o'( �o/�o' �| �P )�u

�@�@ �� ( �o �| �o' )�u

�Pℓ�̋�C���l���܂��B�P�O�O���ŋC�����P�Q.�Vh�oa�����邱�Ƃ𗘗p����

�@�d �� �P.�Q�V�@�i/ℓ

(���ۂɂ͂���͍ŏ��l�ŁA�ő�l�͂���̂o/�o'�{�ɂȂ�܂��B�o���o'�ɂ����e���́A���x�ω��ɂ��e���Ɠ������炢�Ȃ̂Ŗ������܂�)

�G�l���M�[������������ɁA�ǂꂾ�����x���ς�邩�����߂邽�߂ɂ͔�M��m��K�v������܂��B ���ʋC�̂̔�M�̒l�͒舳��M�ƒ�ϔ�M�̂Q��ނ���܂��B �̐ϕω��ɂ��G�l���M�[�̏����ɍs��ꂽ�Ƃ��ĉ��x�ω����l��������̂ŁA�舳��M�̕����g���܂��B ��C�͂Q���q���q�����(���f�{�_�f�łX�X��)�Ȃ̂ŁA�舳��M�͂Q�X.�R�i/mol��j�A�Pmol�̋�C�͂P�C���Q�T���łQ�Q.�Sℓ���g����

�@��M �� �Q�X.�R �i/mol��j �� �Q�Q.�S�@ℓ/mol

�@�@�@ �� �P.�R�O �i/ℓ��j�@

�@���x�ω� �� �G�l���M�[ �� ��M

�@�@�@�@�@ �� �P.�Q�V �� �P.�R�O�@

�@�f�M�ω��̊����͂P�O�O���ɂ���P.�O��(�Pkm�Ŗ�P�O��)�Ƃ����l�����߂��܂����B �v�Z�����Ă݂����Ƃɂ���āA���̒l�͂P�C���Q�T���̏�ԂŐ��藧�l���Ƃ������Ƃ��킩��܂��B ���R�A�C����C���̈Ⴂ�Œl�͕ς���Ă��܂��B�C�����Ⴉ�����艷�x�����������肷��ƁA�l�͏������Ȃ�܂��B

2-3 �����f�M�ω�

�@��C�㏸���Ă����A�C�����������Ă������ꍇ���l���܂��B ��ʓI�ɁA�C����������A�I�_���x���Ⴍ�Ȃ�ƁA��C����萅�H���������܂��B ���H���A��C����Y���悤�ɂł������̂�����_�ŁA�߂��ɂ�����̂ɂ������Ăł��邪�I�ł��B �㏸�����C�͑��̂��̂ɐG��邱�Ƃ�����܂���A�I�ɂ͂Ȃ炸�A�����_�ɂȂ�܂��B ���͐��H���Y���Ă����Ԃ𒆂���݂����̂܂��͌��邱�Ƃ��ł�����̂ŁA��ʓI�ɂ͒n�\�ʂɐڂ��Ă�����̂������܂��B ����ɑ��āA�_�͊O���猩����Ԃ������܂��B

�@�㏸�����C�͋C���������邽�߁A����_�̔��������Ƃ��悭����܂��B �ꍇ����Ă͉J���~�点�邱�Ƃ�����A�V�C�͈����Ȃ��Ă��܂��B �t�ɉ��~�����C�́A�C���̏㏸�ɔ����āA����_���Ȃ��Ȃ�܂����琰��邱�Ƃ������Ȃ�܂��B

�@����_�A�I���ł��鎞�ɂ́A���H�ɕς��O�̐����C�������Ă����M�G�l���M�[����o���܂��B ����ɂ���āA���x�̒ቺ�͖W�����邱�ƂɂȂ�܂��B

�@��C�㏸���Ă����Ė���_����������悤�ɂȂ�ƁA���x�̒ቺ�̊����͐��H���ł��Ȃ��ꍇ�ɔ�ׂď������Ȃ�܂��B ���������āA��C���㏸���Ă������ꍇ�A�_�▶���ł��邩�ł��Ȃ����ʼn��x�̕ω��̊������ς���Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B �_���ł��Ȃ��ꍇ�́A��قNj��߂��Ƃ���̒l�ɂȂ�A����������f�M�����Ƃ����܂��B ����ɑ��āA�_���ł���ꍇ�́A�����f�M�����Ƃ����܂��B �����f�M�����́A�����f�M�����̔������炢�ŁA�P�O�O���̏㏸�ɂ��Ă��������O.�T���ł��B

2-4 ��C�̈���E�s����

�@�n�\�t�߂̋�C�㏸���Ă����������l���܂��B�㏸���邱�Ƃɂ���āA�C���͉������Ă����܂��B ���̎��̉��x�ƁA���̍����Ɍ��X��������C�̉��x���ׂĂ݂܂��B �����ŁA�オ���Ă�������C��̉��x������ɂ����C�̉��x���Ⴂ�̂Ȃ�A�オ���Ă�������C��̕����d�����̂ōĂщ��ɍ~��Ă����܂��B ���̂悤�ȏꍇ��C�͈���ł���Ƃ����܂��B �t�ɁA�オ���Ă�������C��̕����g������A��C�͌y���̂ł���ɏ㏸�𑱂��܂��B ���̂悤�ȏꍇ�͑�C�͕s����ł���Ƃ����܂��B

�@�O���t�ōl���Ă݂܂��B�n�\�̋�C���I�ɏ㏸������ƋC�����������Ă����܂��B

���߂̂����͉_���ł��Ȃ��̂Ŋ����f�M�����̊����ʼn������Ă����܂��B

�����ɋC���A�c���ɍ������Ƃ��ăO���t�ɏ����Ă݂��(�E�})�A�����Ȃ�(��ɍs��)�قNjC����������(���ɍs��)�̂ŁA���オ��̐��ɂȂ�܂��B

�@�O���t�ōl���Ă݂܂��B�n�\�̋�C���I�ɏ㏸������ƋC�����������Ă����܂��B

���߂̂����͉_���ł��Ȃ��̂Ŋ����f�M�����̊����ʼn������Ă����܂��B

�����ɋC���A�c���ɍ������Ƃ��ăO���t�ɏ����Ă݂��(�E�})�A�����Ȃ�(��ɍs��)�قNjC����������(���ɍs��)�̂ŁA���オ��̐��ɂȂ�܂��B�@���鍂��(�E�}�ł͂R�O�O��)�ɂȂ�ƁA�I�_�ɒB���A�������炳��ɏ㏸���ċC����������Ɖ_���ł���悤�ɂȂ�܂��B �����Ȃ��Ă��ƋC���̉�������͎����f�M�����ɏ]���܂��B�����f�M�����̕��������f�M������菬�����̂ŁA���x�ω��̃O���t�͗����Ă��܂��B

�@�Q�̐��𑱂��ď����ƁA�܂�Ȃ����č����̕����������Ă��鍶�オ��̐����ł�������܂��B���ꂪ�A�㏸�����C��̉��x�ω��̃O���t�ł��B

�@�C���ɉ��x�v�����ė����A�ǂ̍����ł͂ǂꂭ�炢�̉��x�ɂȂ��Ă��邩�𑪒肷�邱�Ƃ��ł��܂��B

���̌��ʂ́A�����悤�ɃO���t�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B��قǂ̃O���t�ɁA�d�˂ď����Ă݂邱�Ƃɂ��܂�(�E�})�B

�@�C���ɉ��x�v�����ė����A�ǂ̍����ł͂ǂꂭ�炢�̉��x�ɂȂ��Ă��邩�𑪒肷�邱�Ƃ��ł��܂��B

���̌��ʂ́A�����悤�ɃO���t�ɂ��邱�Ƃ��ł��܂��B��قǂ̃O���t�ɁA�d�˂ď����Ă݂邱�Ƃɂ��܂�(�E�})�B�@�C���ő��������̋C�����A�����̃O���t�ɏ�����Ă�����̂悤�������Ƃ��܂��B ����荶��(�W�F��)�́A���̋C�����C�����Ⴂ(�₽��)�̈�ɂȂ�܂��B�E��(�W�ԐF��)�͒g�����̈�ł��B �㏸��������C��̉��x�ω��̐��́A���̒W�F�̗̈�ɓ����Ă��܂��B ���������āA�㏸��������C��́A�d�����Ăэ~��Ă��邱�ƂɂȂ�܂�����A��C�͈���ł���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@�t�ɉE�O���t�Ԑ��̂悤�ɁA���̋C�����㏸��������C��̉��x�ω�����������荶���̗₽�����ɂ������ꍇ�́A ���̋�C���㏸��������C��̕����g�����A�y���Ȃ�㏸�𑱂���Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���̏ꍇ����s���裂ł��B

�@���̋C���Ə㏸��������C��̉��x���t�ɂ��čl���Ă������ł��B����ւ��Ă݂܂��B

�㏸��������C��̉��x�����̋C�����₽���ꍇ��C�͢���裂ŁA�g�����ꍇ�͢�s���裂ɂȂ�܂��B

��قǂ͕����ď����܂������A��̐}�̒��ɓ���邱�Ƃ��ł��ł��܂��̂ł���Ă݂܂�(�E�})�B

����̏ꍇ�A���̋C�����ǂ��Ȃ��Ă��邩�ł�����A�g�����E�₽���̗̈�̂���ʒu�W������ւ��܂��B

���̋C������C��̉��x��艷�x�̍������ɂ������裁A�Ⴂ���ɂ���u�s���裂ł��B

���ɗ₽����C�����ꍞ��ł���A���̋C���͋C���̒Ⴂ�����ɓ����Ă����A��s���裂ƂȂ��Ă��܂��B

�@���̋C���Ə㏸��������C��̉��x���t�ɂ��čl���Ă������ł��B����ւ��Ă݂܂��B

�㏸��������C��̉��x�����̋C�����₽���ꍇ��C�͢���裂ŁA�g�����ꍇ�͢�s���裂ɂȂ�܂��B

��قǂ͕����ď����܂������A��̐}�̒��ɓ���邱�Ƃ��ł��ł��܂��̂ł���Ă݂܂�(�E�})�B

����̏ꍇ�A���̋C�����ǂ��Ȃ��Ă��邩�ł�����A�g�����E�₽���̗̈�̂���ʒu�W������ւ��܂��B

���̋C������C��̉��x��艷�x�̍������ɂ������裁A�Ⴂ���ɂ���u�s���裂ł��B

���ɗ₽����C�����ꍞ��ł���A���̋C���͋C���̒Ⴂ�����ɓ����Ă����A��s���裂ƂȂ��Ă��܂��B�@����ł́A���̋C�����ΐ��̂悤�ł�������ǂ��ł��傤���B �T�O�O���̍����܂ł͗₽���Ə���������ɂ���܂����碈��裁A�T�O�O����荂���Ƃ���ł͢�s���裂ɂȂ�܂��B �n�\�ɂ����C���A�T�O�O���܂ʼn����グ�邱�Ƃ��ł����炻������͏���ɏ㏸�𑱂���悤�ɂȂ�܂��B ���̂悤�ȏꍇ�́A������t���ŕs����ł��飂Ƃ����܂��B�P�ɢ�����t���s���裂Ƃ����ꍇ������܂��B ����ɑ��āA���̂悤�ɂǂ̍����ł�����ȏꍇ�͢��Έ��裂Ƃ������Ƃ�����܂��B

2-5 �t�]�w

![�t�]�w](snaps/snap424.jpg) �@�����ア�悭���ꂽ���̖�́A�n�\������˂ɂ���ĔM�������Ă����A�n�\�̉��x���������Ă����܂��B

�ł����x��������̂́A�������������Ēn�ʂ��g�߂��n�߂钼�O�̎��ԑтł��B

���̎��A�n�\�t�߂̋C���̕������̋C�����Ⴍ�Ȃ邱�Ƃ�����܂��B���̂悤�ɂȂ����̂��̂��A�t�]�w�ƌ����܂��B

�R�Ԃ̖~�n�ł́A���͂̎R����A�R�̎Ζʂŗ�₳�ꂽ��C�����ꍞ�ނ��ƂŔ������鎖������܂��B

�@�����ア�悭���ꂽ���̖�́A�n�\������˂ɂ���ĔM�������Ă����A�n�\�̉��x���������Ă����܂��B

�ł����x��������̂́A�������������Ēn�ʂ��g�߂��n�߂钼�O�̎��ԑтł��B

���̎��A�n�\�t�߂̋C���̕������̋C�����Ⴍ�Ȃ邱�Ƃ�����܂��B���̂悤�ɂȂ����̂��̂��A�t�]�w�ƌ����܂��B

�R�Ԃ̖~�n�ł́A���͂̎R����A�R�̎Ζʂŗ�₳�ꂽ��C�����ꍞ�ނ��ƂŔ������鎖������܂��B �@�t�]�w�̒��ł́A��C�͔��Ɉ��肵�Ă��܂��̂ŁA�㉺�̋�C��������ɂ����Ȃ��Ă��܂��B

�������̕����ɕ����߂�ꂽ�A�r�C�K�X�Ȃǂ̉��������͊g�U�����ɂ��܂ł����ɗ��܂��Ă��܂��B

���̂悤�ɂ��Ĕ�������̂��A�X���b�O�ł��B���a�S�O�|�T�O�N��ɂ́A���₩�ȓ~�̒��ɂ́A�p�ɂɔ������Ă��܂����B

�ŋ߂ł͔r����r�C�K�X�̋K�����������ꂽ���߁A�X���b�O�Ƃ��Ĕ������邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��Ȃ��Ă��܂��B

�X���b�O�����������Ƃ��ɏ������Ƃ��납�猩��ƁA���F���ۂ��F��������C�����܂��Ă���̂������܂����B

�R�Ԃ̖~�n�Ɍ�����_�C�͂��̂悤�ȋt�]�w�ɖ��������߂��Ăł������̂ł��B

�@�t�]�w�̒��ł́A��C�͔��Ɉ��肵�Ă��܂��̂ŁA�㉺�̋�C��������ɂ����Ȃ��Ă��܂��B

�������̕����ɕ����߂�ꂽ�A�r�C�K�X�Ȃǂ̉��������͊g�U�����ɂ��܂ł����ɗ��܂��Ă��܂��B

���̂悤�ɂ��Ĕ�������̂��A�X���b�O�ł��B���a�S�O�|�T�O�N��ɂ́A���₩�ȓ~�̒��ɂ́A�p�ɂɔ������Ă��܂����B

�ŋ߂ł͔r����r�C�K�X�̋K�����������ꂽ���߁A�X���b�O�Ƃ��Ĕ������邱�Ƃ͂قƂ�ǂȂ��Ȃ��Ă��܂��B

�X���b�O�����������Ƃ��ɏ������Ƃ��납�猩��ƁA���F���ۂ��F��������C�����܂��Ă���̂������܂����B

�R�Ԃ̖~�n�Ɍ�����_�C�͂��̂悤�ȋt�]�w�ɖ��������߂��Ăł������̂ł��B![�t�]�w](topics/topic16-08.jpg) �@�t�]�w�́A���������Ēn�ʂ��g�߂��邱�Ƃɂ���ĂȂ��Ȃ��Ă����܂��B

���߂̂����͒n�\�t�߂����ł����A�M�����ɓ`����čs���ɂ�č����Ƃ���̋t�]�w���Ȃ��Ȃ��Ă����܂��B

���̓r���̒i�K�ł́A�t�]�w���Ɏ����グ��ꂽ�悤�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����܂��B

�_�C������ɏオ���Ă����āA�R�̒����ɉ_�����Ȃт��Ă���̂͂��̂悤�ȏꍇ�ł��B

�@�t�]�w�́A���������Ēn�ʂ��g�߂��邱�Ƃɂ���ĂȂ��Ȃ��Ă����܂��B

���߂̂����͒n�\�t�߂����ł����A�M�����ɓ`����čs���ɂ�č����Ƃ���̋t�]�w���Ȃ��Ȃ��Ă����܂��B

���̓r���̒i�K�ł́A�t�]�w���Ɏ����グ��ꂽ�悤�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ�����܂��B

�_�C������ɏオ���Ă����āA�R�̒����ɉ_�����Ȃт��Ă���̂͂��̂悤�ȏꍇ�ł��B�@����ɑ��ċt�]�w���n�\�ɐڂ��Ă���ꍇ�́A���ʂɐڒn�t�]�w�Ƃ����ċ�ʂ��邱�Ƃ�����܂��B

![�t�]�w�Ɖ�](topics/topic16-09.jpg) �@�t�]�w�����邩�ǂ����́A���̂��Ȃт��������킩��܂��B���Ƃ��A���̎ア���ɉ��˂���o�������l���Ă݂܂��B

���˂���o�����́A�g�����y���̂ŁA�����Ȃ���ΐ^�������㏸���Ă����܂��B

�㏸�̓r���ŁA���͗�₳��ďd�����Ȃ�̂ƁA���X�����q�ⓒ�C�̐��H���܂܂�邽�ߏd�����̂ƂŁA�����ɉ��̏d���͎���̋�C�ƕς��Ȃ��Ȃ�܂��B

�����Ȃ�Ɖ��͏㏸����߁A���̍����ł��Ȃт��悤�ɍL�����Ă����܂��B

�t�]�w������ƁA�����ɂ��̍����ɒB����ɏ����Ă����Ȃ��Ȃ�܂��B�Ⴂ�����Ō������̉�ƂȂ��āA�ɗ���Ă����܂��B

�t�]�w���Ȃ��ꍇ�́A�^���������͏㏸���A�����Ƃ���Ŏ���Ɋg�U���Ă����Č����Ȃ��Ȃ�܂��B

�@�t�]�w�����邩�ǂ����́A���̂��Ȃт��������킩��܂��B���Ƃ��A���̎ア���ɉ��˂���o�������l���Ă݂܂��B

���˂���o�����́A�g�����y���̂ŁA�����Ȃ���ΐ^�������㏸���Ă����܂��B

�㏸�̓r���ŁA���͗�₳��ďd�����Ȃ�̂ƁA���X�����q�ⓒ�C�̐��H���܂܂�邽�ߏd�����̂ƂŁA�����ɉ��̏d���͎���̋�C�ƕς��Ȃ��Ȃ�܂��B

�����Ȃ�Ɖ��͏㏸����߁A���̍����ł��Ȃт��悤�ɍL�����Ă����܂��B

�t�]�w������ƁA�����ɂ��̍����ɒB����ɏ����Ă����Ȃ��Ȃ�܂��B�Ⴂ�����Ō������̉�ƂȂ��āA�ɗ���Ă����܂��B

�t�]�w���Ȃ��ꍇ�́A�^���������͏㏸���A�����Ƃ���Ŏ���Ɋg�U���Ă����Č����Ȃ��Ȃ�܂��B

�R�D�t�F�[������

3-1 �t�F�[������

�@�R�ɂ������������A�R�̎Ζʂ��㏸���A�R���z���Ĕ��Α��̘[�ɍ~��Ă������ꍇ���l���Ă݂܂��B �r���ʼn����Ȃ���A���̏�Ԃ̖߂�킯�ł�����A�ŏ��̏�ԂƂƕς��Ȃ��͂��ł��B �Ƃ��낪�A�R�̎Ζʂ������Ă��������ɁA�_���ł��n�߂���ǂ��Ȃ�ł��傤���B �_�͎���ɉJ�ɕς��n�ʂɗ����Ă����܂��B��C�����琅������������Ă����܂��B���̕��������x�͉������Ă���͂��ł��B �܂��A�����C�������ɕς�����킯�ł�����A���̎��ɔM����o���ċ�C��g�߂܂��B���R���̕������A��C�̉��x�͏オ��܂��B �܂�A�������g�������ɕς���čs�����Ƃ������Ă��܂��B

�@���[���b�p�A���v�X�ɐ����t�F�[���ƌĂ��g���������������N���錴���Ƃ��Ă��̂悤�Ȃ��Ƃ��l�����܂����B �t�F�[���ƌĂ�镗�𐁂����錻�ۂƂ������ƂŁA�t�F�[�����ۂƌĂԂ悤�ɂȂ�܂����B ���{�ł͕����Ƃ��������[�Ă�ꂽ���Ƃ�����܂��B

�@���{�ŁA�ō��C�����o��x�ɂ��̌����Ƃ��Ă�����̂��A�t�F�[�����ۂł��B �t�F�[�����ۂ��N����Ƌ�C���������Ƃ�����A�Ђ��N����₷���Ȃ�܂��B

�@���Z�̖��W�ł́A���l���g���ċ��߂�v�Z���ڂ����Ă��邱�Ƃ�����܂��B

�����ɂ͌v�Z������Ȃ��̂łǂ��őË����邩�ʼn�����Ă��܂��B���̕��@�����ԂɌ��Ȃ���A���x�ω������߂Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B

�@���Z�̖��W�ł́A���l���g���ċ��߂�v�Z���ڂ����Ă��邱�Ƃ�����܂��B

�����ɂ͌v�Z������Ȃ��̂łǂ��őË����邩�ʼn�����Ă��܂��B���̕��@�����ԂɌ��Ȃ���A���x�ω������߂Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B�@�v�Z�ɂ������Ă͏���(���)��ݒ肷�邱�Ƃɂ��܂��B �n�ߋ�C�ł��B�����͂O���ŋC���͂Q�T���������Ƃ��܂��B ���ꂪ���ɏ���ĎR�̎Ζʂ�����n�߁A�R�O�O���̍����ʼn_���ł��J���~��n�߁A����ɂX�O�O���̍����ɂ��钸��܂ŏ��������ƁA ���Α��̎Ζʂ��O���̍����܂ō~��Ă����Ƃ��܂��B

�@�܂��́A�C���̕ω����l���܂��B

�@�_���ł��n�߂�R�O�O���̍����܂ł́A�����f�M�����ɏ]���āA�P�O�O���̏㏸���ƂɋC�����P��������܂��B

�R�O�O���㏸�����ꍇ�́A���v�Z���ĂR�������߂��܂��B

�@(100m:300m=1��:x�� �� x��=1���~300m��100m)

�]���ċC���͏��߂̋C����������ĂQ�Q��(25��-3��)�ł��B

�@��������A�R���܂łU�O�O��(900m-300m)�����Ă����܂��B���̊Ԃ́A�_���ł��Ă��܂��̂Ŏ����f�M�����ɏ]���܂��B

�@��������A�R���܂łU�O�O��(900m-300m)�����Ă����܂��B���̊Ԃ́A�_���ł��Ă��܂��̂Ŏ����f�M�����ɏ]���܂��B�C���ቺ�͂P�O�O���ɂ��O.�T���ł����炱�̋�Ԃ̋C���ቺ�́A�����悤�ɔ��z�����ċ��߂��A�R���ɂȂ�܂��B

��Ԃ̏��߂̋C���́A�Q�Q���������̂ŎR���ł̋C���͂P�X���ł��B

�@���x�́A�R���~���ꍇ�ł��B���ʂ͎R������n�߂Ă����ɋC�����オ��܂�����A���̎��_�ʼn_���Ȃ��Ȃ�܂��B ���̌�_�̋z�����N����Ȃ��̂ŁA�����f�M�����Ɠ��������ŋC�����㏸���܂��B

�����̕ω��́|�X�O�O���ł�����X���C�����㏸���܂��B

���̋�Ԃ̍ŏ��̋C���͂P�X���ł�����A�R���~�肫������C�̋C���͂Q�W���ɂȂ�܂��B

�@���ꂾ���ł͎��x�̕ω��͂킩��܂��A�P���ɂ͎��̕��@���g���܂��B �_���ł������x(�I�_���x)�͂Q�Q���Ȃ̂ł��̎��̖O�a�����C���́A�Q�U.�S�Sh�oa�A�Q�T���̖O�a�����C���͂R�P.�U�Vh�oa�ł��B

(�O�a�����C���́A�l�̏�����Ă��鎑���Ȃǂ��Q�Ƃ��Ă�������)

���Ύ��x�́A�Q������Z���ĂW�U.�S�V���Ƌ��߂邱�Ƃ��ł��܂��B

�@���l�ɎR�z��������C�͂ǂ��Ȃ�ł��傤���B���̋�C���Ăя㏸������Ɖ_���ł��n�߂�̂͂X�O�O���̍����ł��B ���̎��̋C�����I�_���x�ƍl���ĂP�X���B���̉��x�ł̖O�a�����C�����Q�P.�X�Vh�oa�ł��B �܂��A�Q�W���̖O�a�����C�����R�V.�W�Oh�oa�B���ꂩ�玼�x�́A�T�W.�P�R���ɂȂ�܂��B

���L�������͂S���Ōv�Z���Ă��܂����A���ۂɂ͂����܂ł̐��x�͂���܂���

�����܂Ł@�Q�O�P�U�D�O�V�D�Q�T�f��

3-2 �����x

�@�t�F�|�����ۂł̎��x�ω����l�������@�ł͖��炩�ȊԈႢ�������܂��B�_���ł������x��I�_���x�Ƃ������Ƃł��B ��C���R�O�O���̍����܂Ŏ����グ��Ƌ�C�͔����Ȃ�܂��B����ɏ]���āA���Ɋ܂܂�鐅���C�͔����Ȃ��Ă����܂��B �R�O�O���̍����ŖO�a�����Ƃ��āA���̍����̐����C�������߂邱�Ƃ��ł��܂����A�O���ł͂���Ƌt�̗��R�ňႤ�l�ƂȂ�܂��B �ǂ�����ΐ��������Ȃ�̂��l���Ă݂܂��B

�@�R�O�O���̍����Ő����C���͂Q�U.�S�Sh�oa���Ƃ��āA�O���ł͂�����ɂȂ邩���l���܂��B �n�\�̋C�����킩��Ȃ��ƌv�Z�ł��܂���B�Ƃ肠�����P�O�P�R.�Oh�oa�Ƃ��܂��B �C���͂P�O�O���̏㏸�łP�Q.�Vh�oa�������Ă����܂�����R�O�O���ł́A�X�V�S.�Xh�oa(1013.0-12.7�~3)�ɂȂ�܂��B ���̒��ɂQ�U.�S�Sh�oa�̐����C���܂܂�Ă����Ƃ��Ēn��ɍ~�낷�ƁA���������ŋC�����オ��܂��B ���v�Z�����āA(26.44�~1013��974.9=)�Q�V.�S�Vh�oa�����߂��܂��B

�@�]���ď��߂̎��x�́A(27.47��31.67)=�W�U.�V�R���Ƌ��߂��܂��B

�@���l�ɁA�R���~�肽��C�̐����C����(21.97�~1013.0��(1013.0-12.7�~9)=)�Q�S.�V�Uh�oa�ŁA���x�͂U�T.�T�P���ɂȂ�܂��B

�@���łɘI�_���x�����߂Ă݂܂��B ���ꂼ��̖O�a�����C�����炻�̒l�ɂȂ鉷�x��T���āA���߂̋�C�͂Q�Q.�U���A�R���~�肽��C�͂Q�O.�X���ɂȂ�܂��B

�@�_���ł��n�߂鍂�����Ì����x�Ƃ����܂��B�܂��A�C���ƘI�_�̍��������Ƃ����܂��B ��قNj��߂��l���g���āA�Ì����x�������Ŋ����Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B���Ȃ݂ɁA���Z���W�̂����ł͂P�O�O�Ƃ����l�ɂȂ�܂��B

�@�͂��߂̋�C�̂O���̍����ł̎����́A�Q.�S��(25-22.6)�ŁA�R���~�肽��C�͂V.�P��(28-20.9)�ł��B ���ꂼ��̒l�łR�O�O�ƂX�O�O�������āA�P�Q�T�ƂP�Q�U.�W�����܂�܂��B ���������P�Q�T�O��Ƃ������ƂŁA�Ì����x�́A�������P�Q�T�{���邱�Ƃŋ��߂邱�Ƃ�����܂��B���̎��ɂȂ�܂��B

�@�����x �� �P�Q�T �~ ( �C�� �| �I�_���x )

�ȈՓI�ɂ͂��̕��@�̂ق������m�ɋ��߂邱�Ƃ��ł��܂��B

3-3 �G�}�O����

�@�Ì����x�����߂鎮���g���Ă��A���x��C�����傫���ς��ƁA���x�ω��̊������ς���Ă��܂��B ���ۂɂ�낤�Ƃ���ƁA�v�Z�����̂��������G�ɂȂ��Ă��܂��B�����ŁA�S�Ẳ��x�E�C���ŕω��悤�����O���t�ɕ\���Ă����A ���Ƃ͂�����Ȃ��邾���łł��܂��B

�@���̂悤�ȃO���t�́A���낢��Ȏ�ނ̂��̂��p�ӂ���Ă��܂����A������悭�g����̂��G�}�O�����ł��B ���̂悤�Ȑ}�ł�(WikiPedia����]�ڂ��Ă��܂�)�B

�@�������C���A�c�����C���ł��B�C���̒P�ʂ�k�oa�ɂȂ��Ă��܂����������P�O�{�����h�oa�ɂȂ�܂��B �ڐ�����������œ����Ă��܂��B���̐}�ł͋C���̐��͏����߂ɂȂ��Ă��܂��B �C���ƍ����͂��������W���Ă��܂��B�n�\�C�����P�O�O�Oh�oa�Ƃ����Ƃ��̍��x���A�E���ڐ���ɏ�����Ă��܂��B �������x�ɂȂ�Ƃ��낪���E������̍ד_���ŏ�����Ă��܂��B�g������C�قnjy�����߂ł��B �������������������Ă���Ƃ������Ƃ��ł��܂��B ���������������f�M�ɂ��ω��������܂��B �����j���͎����f�M�ɂ��ω����ł��B��C���㉺�^���������Ƃ��́A���̑������̂ǂ��炩�̐��ɉ����ĕω����Ă����܂��B ������{�A���ɌX�����A�ׂ��_���́A����������Ƃ����āA��C�S�̂̏d���ɑ��Đ����C�̏d���̔䗦�������ɂȂ鏊�������ł��B ���l�͋�C�Pkg���ɐ����C�����O�����܂܂�Ă��邩�������܂��B

�@���ۂɂ��̃O���t���g���āA�R�z���̋�C�̉��x�ω����l���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B �����͍��܂łƓ����ł��B�G�}�O�����͕K�v�ȕ����݂̂��o���Ďg�����Ƃɂ��܂��B �ǂݎ��̂ɕK�v�Ȑ����Ȃ��Ƃ���́A�O��̐�������z�����ċ��߂邱�Ƃɂ��܂��B �O���t�ׂ͍����̂ŁA�K�v�ȕ����̂݊g�債�Ď����܂��B

�@�����O���A�C���Q�T���̈ʒu����X�^�[�g�����܂��B���߂͊����f�M�ω��ʼn��x���ς��܂��B

�O���Q�T���̏������C�������グ���Ƃ��܂��B�������ƕ��s�ɕω����Ă����܂��B���������܂�(����)�B

�܂��A�R�O�O���̍��x��������܂���A�����Ă�������(���̞�F����)�B

�R�O�O���܂ł̋C���ω����Ȃ���܂�(�����)�B

�Q�T���̒f�M�ω����ƂR�O�O���̞�F���̌�������ʒu���g���āA�R�O�O���ł̋C���͂Q�P.�U���Ɠǂݎ�邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�����O���A�C���Q�T���̈ʒu����X�^�[�g�����܂��B���߂͊����f�M�ω��ʼn��x���ς��܂��B

�O���Q�T���̏������C�������グ���Ƃ��܂��B�������ƕ��s�ɕω����Ă����܂��B���������܂�(����)�B

�܂��A�R�O�O���̍��x��������܂���A�����Ă�������(���̞�F����)�B

�R�O�O���܂ł̋C���ω����Ȃ���܂�(�����)�B

�Q�T���̒f�M�ω����ƂR�O�O���̞�F���̌�������ʒu���g���āA�R�O�O���ł̋C���͂Q�P.�U���Ɠǂݎ�邱�Ƃ��ł��܂��B�@��������A�����f�M�ω��ɏ]���đ�C���㏸�����܂��B�����j���ɉ����Đ��������Ă�������(�ԍ���)�B �܂��A�X�O�O���̍��x���������܂�(��̞����)�B�ł�����A�R�O�O���ƂX�O�O���̋�Ԃ̎����f�M�����Ȃ���܂�(�ԑ����)�B ���̐�����A�X�O�O���̍����ł̉��x�͂P�X.�O���Ɠǂݎ��܂��B

�@�R���~���Ƃ��̋C���ω��́A�R�O���̊����f�M���ɉ����ĉ��낵�Ă����܂�(���E���������)�B �~�肽��C�̋C���͂Q�W.�T���ɂȂ�܂��B

�@���Ɏ��x�����߂܂��B���߂̋�C�ł��B���̃X�^�[�g�n�_�̍������ǂݎ��܂��B �Q�O�̉E�ׂ̐��͂R�O�ɂȂ��Ă��܂��B�ڐ���l�̊Ԋu�ɒ��ӂ��ēǂݎ���Ă��������B ���̏ꍇ�Q�O.�U�Ɠǂݎ��܂��B���ɁA�_���ł��n�߂��Ƃ���(���̐�)�ł̍������ǂݎ��܂�(�E����)�B �P�V.�Q�ł��B�]���āA�ŏ��̎��x�́A�W�R.�T��(17.2��20.6)�ł��B ���l�ɎR���~�肽��C�̎��x�́A��(���E���������)�̊J�n�n�_�̍�����(�P�U.�O)�ƏI���n�_�̍�����(�Q�V.�O)����T�X.�R�������܂�܂��B

�@�����̌v�Z�ł͍l�����ׂ���������܂����ȗ����Ă��܂��B���ۂɂ͐����C�̊������ς�邱�Ƃɂ���ċ�C�̏d�����ς�邱�Ƃł��B �v�Z���Ă݂�ƁA�O���t����l��ǂݎ��덷�̕����傫���̂Ŗ������邱�Ƃ��ł��邽�߂ł��B �ڂ������Ă����܂����ǂݔ���Ă�����Č��\�ł��B�P�ɖ����ł���Ƃ��������ł�����B

�@�R�̎Ζʂ�����n�߂���C���ɂ��čl���܂��B���ɂȂ�̂́A�����C�̊��������߂����Ⴄ�Ƃ������Ƃł��B ������͑�C�Pkg�ɑ��ĉ��O�����̐����C���܂܂�Ă��邩�Ƃ������Ƃɑ��āA�����C�ʂ͑�C�P㎥�ɑ��ĉ��O�����܂܂�Ă��邩�Ƃ������ߕ������Ă��܂��B �̐ς�����Ƃ����̂́A���q���ɑ���l�ƍl���Ă������ł��B

�@�Ζʂ�����O���l���܂��B�G�}�O�����łO���Q�T���̏������܂��B ���̓_�̍�����̒l�͂͂Q�O.�U�Ȃ̂ŁA�����C�ŖO�a���Ă���Ƃ���ƁA��C�Pkg���ɂ́A�Q�O.�U���̐����C���܂܂�Ă��܂��B ���q���ōl���邽�߂ɁA�����C������Ɠ������q���̋�C�Ɠ���ւ����Ƃ��܂��B����ւ�����C�̏d���͂R�R.�Q��(20.6�~29.0��18.0)�ł��B �]���Đ����C��S�ċ�C�ɂ����Ƃ���Əd���́A�P�O�P�Q.�U��(1000-20.6+33.2)�ɂȂ�܂��B

�@�_���ł��n�߂������ł̏ꍇ�������悤�Ɍv�Z���āA�P�O�P�O.�T���Ƌ��߂邱�Ƃ��ł��܂��B���炩�ɕ��q�����Ⴄ���Ƃ�������܂��B ����́A�����d���̂Ȃ̂ɁA�����́E���x�Ɋ��Z�����̐ς��P.�O�O�Q�P�{(1012.6��1010.5)���̂P�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B

�@���x�����߂邽�߂ɂ́A�����̐�(���q��)�̋�C�Ŕ�r���܂��B �O�a�����C�ʂƔ�r���邽�߂ɁA�����C�ʂ̒l�͍����䂩�狁�߂��l���P.�O�O�Q�P�{(1012.6��1010.5)����K�v������܂��B ���̉e���͗L�������̂S����(�擪����S�Ԗڂ̐���)�ɏo�Ă��܂�����A�L�������R��(�R�����������g���Ă��Ȃ�)�̌v�Z���ʂɉe�����Ȃ����ƂɂȂ�܂��B

�������A����͂����܂ł������䂪�������ꍇ�ł��B�����䂪�T�O���z���Ă���ƗL�������̂R���ڂɉe�����o�Ă��܂��B ���ۂ̓ǂݎ�萸�x�Ɠ����ɂȂ�̂Ȃ�����Ƒ傫�Ȓl�ł��傤�B

3-4 �t�F�[�����ۂ͋N����̂�

�@�t����Ăɂ����ē앗���������Ƃ��ɂ́A�����m�������{�C���̕����C�����オ�邱�Ƃ��悭����܂��B ���̗��R�Ƃ��ăt�F�[�����ۂ��l����Ƃ��܂����������܂��B ���̂悤�ɂ��Ă݂�ƃt�F�[�����ۂ͎��ۂɋN�����Ă���悤�Ɏv���܂��B �������ڂ����l���Ă݂�Ə�����ȓ_�ɋC���t���܂��B���̓_�ɂ��Ă݂Ă������Ƃɂ��܂��B

(1) �g������C�͍~��Ă��邱�Ƃ��ł���̂� �@�R�̕��㑤�ƕ������ŁA��C�͓����悤�ɑw���Ȃ��Ă����ƍl���Ă݂܂��B���������Ă��Ȃ���Γ��R�A���������ł͓����C���ł������͂��ł��B �����ŕ��������n�߂܂��B�R���z������C���~��Ă��܂��B���̋�C�̋C���̓t�F�[�����ۂɂ���āA�n�߂ɂ��̕t�߂ɂ�������C���g���������Ƃ��܂��B �g������C�͌y���̂ŁA�₽����C�������̂��ĉ��ɍ~��Ă������Ƃ͂ł��܂���B �܂蕗�������Ēg������C������Ă��Ă��A�n�\�t�߂̋�C�͗₽���܂܂ł��B����ł́A�t�F�[�����ۂ͋N���肦�܂���B

�@���ۂɂ́A�R���z�������_�ł��łɁA���X���̍����ɂ�������C���g�������������m��܂���(�E�})�B

���̏ꍇ�͎R���~��Ă��邱�Ƃ����ł��Ȃ��ł��傤�B��C�͕s����ɂȂ��Ă��܂��A����ɏ㏸���Ă����ł��傤�B

(�}�ł́A���x�̈Ⴂ�����Ă��炤���߂ɓ��������ʼn��ɗ����Ă��܂��B)

�@���ۂɂ́A�R���z�������_�ł��łɁA���X���̍����ɂ�������C���g�������������m��܂���(�E�})�B

���̏ꍇ�͎R���~��Ă��邱�Ƃ����ł��Ȃ��ł��傤�B��C�͕s����ɂȂ��Ă��܂��A����ɏ㏸���Ă����ł��傤�B

(�}�ł́A���x�̈Ⴂ�����Ă��炤���߂ɓ��������ʼn��ɗ����Ă��܂��B)�@�Ђ���Ƃ���ƁA���̍����ł̉��x������̋�C���₽�������m��܂���B ����ł��A�t�F�[�����ۂ��N����Ƃ������Ƃ́A�ǂ����̍����Ŏ���̋�C���g�����Ȃ�Ƃ��낪����܂��B �����Ȃ�A�������Ⴂ���ɋ�C���~��Ă������Ƃ͂ł��܂���B�ǂ��l���Ă����߂̋C�����g�����Ȃ邱�Ƃ͂ł��܂���B

�@��C��������̂ł��傤���B�O���̂ł����̐����ł́A������Ȃ����ƂɂȂ��Ă��܂��B ���̏ꍇ����������Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��ł��傤�B

�@�t�F�[�����ۂ��ϑ�����邩�炱�̍l���͊ԈႢ���Ƃ��邩�A�����������ɍl�����邩��t�F�[�����ۂ͊ԈႢ���ƍl����̂͐l���ꂼ��ł��B �����ł́A�[���̂���������T���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B

�@���������ꍇ���l���Ă݂܂��B��@�̂悤�ɋ�C��������ĕ����������Ƃ�����܂��B ����ɑ��āA�|���@�̂悤�ɋ�C�����������Đ������Ƃ�����܂��B���ۂɂ͗��������ɋN�����Ă���悤�ł��B���������Ă���ƍl���Ă݂܂��B ���ꂾ�ƁA�������̋�C���������z���o����āA����Ȃ��Ȃ��Ă����܂��B�����Ȃ�ƁA�R�z����������C�́A�����Ȃ��Ƃ���ɍ~��Ă��邱�Ƃ��ł���ł��傤�B ���Ƃ����������܂����B

�@�~�n�ł͂ǂ��ł��傤���B��C���܂ɋl�߂��Ă���̂Ɠ����ł��B�z���o����邱�Ƃ͂���܂���B ����ł��A�{���ɏ������ł����A�܂̌������C�������čs�����悤�ɁA�~�n�̋�C���Ȃ��Ȃ��Ă����ł��傤�B �������Ċ��S�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��A�t�F�[�����ۂ��������邱�ƂɂȂ�܂��B �ł�����ł́A��C�����S�ɒǂ��o����A�t�F�[�����ۂ��N����n�߂�܂łɂ͑����Ȏ��Ԃ������肻���ł��B

(2) ���㑤�ʼnJ���~���Ă��Ȃ�

�@�앗�������A�ō��C�����L�^�����Ƃ�������Ƃ��́A���������̓t�F�[�����ۂŐ�������܂��B �Ƃ��낪���̎��̓V�C���z�����Ă��A���㑤�ł܂Ƃ܂����J���~���Ă��Ȃ����Ƃ��悭����܂��B

�@��������Ă݂Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B�Q�O�P�U�N�S���P�V���P�Q���̃A���_�X�ɂ�鐼���{�e�n�̂悤�����݂Ă݂܂��B �C�ے��̃E�F�u�T�C�g����A�A���_�X�f�[�^�̖k���E���C�E�ߋE�E�����E�l���n���̒n�}�\����\�荇�킹�č���Ă��܂��B

�@�E�̐}�͋C���̕��z�ł��B���₷���悤�ɐF���������Ă݂܂���(�}�E�X���d�˂�Ɛ��l�f�[�^��\�����܂�)�B

�@�E�̐}�͋C���̕��z�ł��B���₷���悤�ɐF���������Ă݂܂���(�}�E�X���d�˂�Ɛ��l�f�[�^��\�����܂�)�B�@�C���́A���悩��V���ɂ����ē��{�C�����̒n��Ō����݂Q�T������ԐF(�ē�)�ɂȂ��Ă��܂��B ���{�암���琣�˓��C��ݒn��ɂ����Ă��C�����㏸���Ă��܂��B���̒n����R���̖k���ɂ�����܂��B

�@����ɑ��đ����m���ł́A�l���\�s�ȂǍ��m�������ŋC���̍����Ƃ��낪��������̂́A ���������͂Q�O���O��̋C���ɂȂ��Ă��܂��B (�l���\�s�͓��{�ō��C��(�Q�O�P�U�N�W������ �L�^����2013/8/12 41.0��)���L�^���Ă��Ă��̌������t�F�[�����ۂƂ����Ă��܂�)

�@�����āA���ɒ��ڂ��܂��B

�@�����āA���ɒ��ڂ��܂��B�@���������̐}���E�Ɏ����܂��B���Ă킩�邱�Ƃ����܂��B�ߋE���璆���n���ɂ����ē���̕��������Ă��܂��B ���ɋI�W�C����k���ł͋���(��`��F���)�ɂȂ��Ă���̂��킩��܂��B�����l���n���ł́A���͂����ɕς���Ă��Ă���悤�ł��B

�@�앗�������A�R�n�̖k���ŋC�����㏸���Ă��邱�Ƃ���A���̓��̓t�F�[�����ۂ��N�������Ƃ���Ă��܂��B

�@����ł́A�J�͂ǂ��ł��傤���B�~���ʂ̕��z���E�Ɏ����܂��B�~���ʂ̈Ⴂ�ɂ���ĐF�������Ă݂܂����B

(�}�E�X���d�˂�Ɛ��l�f�[�^��\�����܂�)

�@����ł́A�J�͂ǂ��ł��傤���B�~���ʂ̕��z���E�Ɏ����܂��B�~���ʂ̈Ⴂ�ɂ���ĐF�������Ă݂܂����B

(�}�E�X���d�˂�Ɛ��l�f�[�^��\�����܂�)�@���ԉJ�ʂ��P�Omm���z����n�_�́A�I�ɔ����łR�����̂ق��A�É��Ⓑ�쌧�ʼn��J��������܂��B �ǂ��炩�Ƃ����ƂقƂ�ǂ��A�Qmm�ȉ��ŁA�P���K�v�ɂȂ�n�߂���x�̋����ł��B��������~���Ă���Ƃ͂����Ȃ��ł��傤�B

�@�����t�߂ʼnJ���~�点����C���k�サ�A�x�R�E�ΐ�t�߂̋C�����㏸�����Ă���悤�ɂ������܂��B �����ƍl����ƁA�J��͈�ʓI�ɂ͐����瓌�Ɉړ����܂��B�J��͂����Ɛ����̂��̂����������m��܂���B ���ۂɁA���˖��ł͖邪������܂ʼnJ���~���Ă��܂����B ���Ƃ��t�F�[�����ۂ��N�������Ɛ����ł������ł��B�O�̂��߂ɁA�V�C�}(�C�ے����\�̂��̂ł�)�����邱�Ƃɂ��܂��B

�@�V���������璪���ɂ����Ċ���O���������܂��B�~�J�ʂ̐}�ƌ���ׂĂ݂�ƁA�J�̍~���Ă���n��ƁA����O���̈ʒu�Ƃ��d�Ȃ邱�Ƃ��킩��܂��B

�]���ĉJ�̂قƂ�ǂ͊���O���ɂ����̂ŁA�R������앗�ɂ���Ăł������̂͂قƂ�ǂȂ����Ƃ��킩��܂��B

�t�F�[�����ۂ��N���邽�߂̏����̈�A�R�������C���J���~�炷�Ƃ������Ƃ������Ƃ͂����܂���B

�@�V���������璪���ɂ����Ċ���O���������܂��B�~�J�ʂ̐}�ƌ���ׂĂ݂�ƁA�J�̍~���Ă���n��ƁA����O���̈ʒu�Ƃ��d�Ȃ邱�Ƃ��킩��܂��B

�]���ĉJ�̂قƂ�ǂ͊���O���ɂ����̂ŁA�R������앗�ɂ���Ăł������̂͂قƂ�ǂȂ����Ƃ��킩��܂��B

�t�F�[�����ۂ��N���邽�߂̏����̈�A�R�������C���J���~�炷�Ƃ������Ƃ������Ƃ͂����܂���B�@�V�C�}�ŁA�O���ŋ��E�����Q�̋�C�͕ʂ̂��̂ł����A���ꂼ��̓����ł͋�C�̐����͂��̂͂قړ����ł��B �]���āA�t�F�[�����ۂɂ���ċ�C���g�߂��Ă���k���ƁA�앗���R��o�낤�Ƃ��Ă���͂��̎l���암�͈�A�̋�C�Ƃ����Ă����ł��傤�B �����ʼnJ���~�点����C���k���ɂ����Ă����̋C�����㏸�����Ă���̂ł͂Ȃ��悤�ł��B

�@�ӂ��͉��g�O���Ɗ���O���ň͂܂ꂽ�n��ł͋����앗�������t�F�[�����ۂ��N����₷���̂ł����A ���̓��́A����O���ʉߌ�ɂ��앗���p����(���������O���Ő܂�Ȃ����Ă��Ȃ�)�A���̂Ƃ��Ƀt�F�[�����ۂ������ɂȂ����悤�ł�

�@�R�̕��㑤�ʼnJ������قǍ~���Ă��Ȃ��̂ɁA�t�F�[�����ۂƂ悭�������Ƃ��N����܂��B���̌����͉��Ȃ̂ł��傤���B �T���Ă������Ƃɂ��܂��B

�@��C������ȏꍇ���l���Ă݂܂��B���̂悤�ȂƂ��A���̋C���͒n�\�t�߂��͒Ⴍ�Ȃ��Ă��܂��B ���̋�C��n�\�܂ʼn��낵�Ă���ƒn�\�̕t�߂̋�C���C���������Ȃ�܂��B�ꌾ�Ō����A���قlj��ʂ������Ƃ����܂��B

�@���̂悤�ȍ\��������C���삩�牟���Ă��ĎR�ɂԂ������Ƃ��܂��B

�R���Ⴂ�����ɂ����C�͎R�Ƀu���b�N����Ă���ȏ�i�߂Ȃ��Ȃ�܂��B�i�߂��Ƃ��Ă����������Ƃ��܂��B

�R��荂�������̋�C�͂��̂܂ܖk��ł��܂��B�R�̕������ł́A����ɏ��ɂ�������C�ɒu���������Ă����ł��傤�B

�~��Ă����C�͕��㑤�n�\�t�߂̋�C��艷�ʂ������̂ł�����A�n�\�̍����ɂ܂ō~��Ă���ƑO�ɂ��������̂����C���������Ȃ�܂��B

�@���̂悤�ȍ\��������C���삩�牟���Ă��ĎR�ɂԂ������Ƃ��܂��B

�R���Ⴂ�����ɂ����C�͎R�Ƀu���b�N����Ă���ȏ�i�߂Ȃ��Ȃ�܂��B�i�߂��Ƃ��Ă����������Ƃ��܂��B

�R��荂�������̋�C�͂��̂܂ܖk��ł��܂��B�R�̕������ł́A����ɏ��ɂ�������C�ɒu���������Ă����ł��傤�B

�~��Ă����C�͕��㑤�n�\�t�߂̋�C��艷�ʂ������̂ł�����A�n�\�̍����ɂ܂ō~��Ă���ƑO�ɂ��������̂����C���������Ȃ�܂��B�@���̂悤�ɂ��ċN����t�F�[�����ۂ���������t�F�[����Ƃ������Ƃ�����܂��B ����ɑ��āA�R�̕��㑤�ʼnJ��������ꍇ����������t�F�[����Ƃ����܂��B

�@�������t�F�[���́A�R�̕��㑤�ʼnJ���~���Ă��Ȃ��悤�ɂ݂��܂��B �ł��A�n���K�͂Ō���ƉJ���~���Ă���Ƃ������܂��B�삩�����Ă���g�����C�c�̔������͒�ܓx�n��ɂ���܂��B ���̒n��ł́A���z�M�ɂ���ĊC�ʂ��g�߂��A�C��������ɏ������܂��B ����ɁA�g�߂�ꂽ���Ƃɂ���ď㏸���Ă����_�ƂȂ�J���~�点�Ă����܂��B ���ł́A�J�����ł��邱�ƂŁA��C�͒g�߂��A���ʂ������Ȃ�܂��B ���ꂪ���{�ɂ���Ă��āA���{�C���n��Ŋ������t�F�[�����N�����Ă���̂ł��B

(3) �₽�������~��Ă���

�@�C���z�u���~�^�ɂȂ��������l���Ă݂܂��B�k���̋G�ߕ������܂�A���{�C���ő����~�点�܂��B ���̕������{�̐җ��R�����z�������m���ɒB����ƁA�R����₽�������������𐁂����낷�悤�ɂȂ�܂��B ���̕��́A���낵(�C)�Ƃ����A�������낷�R�̖��O�����ĘZ�b���낵�Ƃ��ԏ邨�낵�Ƃ��Ă�܂��B �R���~��Ă������Ɗ֓�����𐁂���������̂��A����������ł��B �R����₽�������~��Ă���Ƃ����_�ŁA�{�[�����ۂƑΔ䂳��邱�Ƃ�����܂��B��ׂĂ݂�ƁA�R�̕��㑤�ō~�Ⴊ������_�����قł��B

�@�C�ۏ���������ƁA�R�̕��㑤�ō~��(�~��)������̂Ńt�F�[�����ۂ��N���肻���ł��B �Ƃ��낪�A�����m���͒g�����Ȃ�܂���B�ǂ����Ăł��傤���B

�@�~�̋G�ߕ��ɒ��ڂ��Ă݂܂��B���̌��������̂́A�������ꂽ�V�x���A�ł��B

���Ɋ����Ƃ���ɂȂ�܂��B�����ō��ꂽ���́A��ϗ₽�����ƂɂȂ�܂��B

���ꂪ�嗤�𐁂��n���Ă���킯�ł��B�r���ɒʂ��Ă���Ƃ���́A�V�x���A�قNJ����Ȃ��ł��傤�B

�n�ʕt�߂��炾��g�߂��Ă����܂��B�n�ʕt�߂̋C��(����)���オ���Ă����܂��B

�ł����Ƃ��ɂ͏��̂ق������ʂ������Ȃ��Ă��ĂƂ��Ă��A���ꂪ�嗤��ʂ蔲�������ɂ́A

���̉��ʂ͒n�\�t�߂Ƃ���قǕς��Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��邵�傤�B�t�ɁA�n�\�t�߂̕����g�����Ȃ��Ă��邩���m��܂���B

�@�~�̋G�ߕ��ɒ��ڂ��Ă݂܂��B���̌��������̂́A�������ꂽ�V�x���A�ł��B

���Ɋ����Ƃ���ɂȂ�܂��B�����ō��ꂽ���́A��ϗ₽�����ƂɂȂ�܂��B

���ꂪ�嗤�𐁂��n���Ă���킯�ł��B�r���ɒʂ��Ă���Ƃ���́A�V�x���A�قNJ����Ȃ��ł��傤�B

�n�ʕt�߂��炾��g�߂��Ă����܂��B�n�ʕt�߂̋C��(����)���オ���Ă����܂��B

�ł����Ƃ��ɂ͏��̂ق������ʂ������Ȃ��Ă��ĂƂ��Ă��A���ꂪ�嗤��ʂ蔲�������ɂ́A

���̉��ʂ͒n�\�t�߂Ƃ���قǕς��Ȃ��悤�ɂȂ��Ă��邵�傤�B�t�ɁA�n�\�t�߂̕����g�����Ȃ��Ă��邩���m��܂���B�@����ɕ��͓��{�C�𐁂��n���Ă��܂��B�g�����C���ɒg�߂��A�����C�̕⋋���܂��B���ʂ͏オ��A��C�͕s����ɂȂ��Ă����܂��B ���ꂪ���{�̐җ��R���ɂԂ���ƁA�Ζʂ������Ă�������~�点�܂��B �㏸������C�́A�ᗱ�̔����ɂ���Đ��M����������A���ʂ��オ���Ă����܂��B �R���z���邱��ɂ͎��͂̋�C���g�����Ȃ肳��ɏ㏸�𑱂��Ă����܂��B �����ɁA�嗤�������Ă������̗₽����C�Ɠ���ւ��܂��B���̋�C���R�̎Ζʂ��~��Ă��āA�₽�������������ƂȂ�̂ł��B �������t�F�[���̉���}�Ɠ����悤�ł����A������̐}�͍������k�ɂȂ��Ă���_�ɒ��ӂ��Ă��������B

�@�����m���������ƌ����Ă��A���̎����̋C�����ׂĂ݂�ƁA���{�C���̕����������Ƃ������悤�ł��B �g�����Ɗ����Ȃ������ŁA���ۂɂ̓t�F�[�����ۂ��N�����Ă���Ƃ����Ă����̂����m��܂���B

�Q�O�P�U�D�O�V�D�Q�T�@�Q�߂܂Ōf��

�Q�O�P�U�D�O�X�D�P�Q�@�@�c����f��

�Q�O�P�U�D�O�X�D�P�Q�@�@�c����f��

���u���W(top)�v�ɖ߂遄 �@�@�@