ヨッシンと 地学の散歩

散歩道の四方山話

散歩道の四方山話

地球の大気の大循環モデルは、教科書によって微妙に違いがあります。どれが正しいのか、あるいは、 どのようになっていると考えればいいのでしょうか。探っていくことにします。

1.地上の風系

2.古典的な循環モデル

3.ジェット気流の発見

4.偏西風波動

5.偏西風と気温分布

6.熱を運ぶ手段としての偏西風波動

7.偏西風と圏界面高度

8.大気循環システムと日本付近の季節風

9.大気の循環はどうなっているか

2.古典的な循環モデル

3.ジェット気流の発見

4.偏西風波動

5.偏西風と気温分布

6.熱を運ぶ手段としての偏西風波動

7.偏西風と圏界面高度

8.大気循環システムと日本付近の季節風

9.大気の循環はどうなっているか

1.地上の風系

地表付近で吹く風は、季節によって異なります。それでも1年を通じてみますと、緯度によってだいたい決まった方向の風が吹いているようです。 一般的にいわれているのは、赤道付近から北緯30度付近までは北東の風が多く、北緯30度付近から北緯60度付近は南西の風が、 それより北では再び北東の風が強く吹いています。南半球では、これを赤道に置いた鏡に映したような関係で風が吹いています(右図)。

これらの風に対して、低緯度地域では貿易風、中緯度地域では偏西風、高緯度地域では周極風や極東風または極偏東風と名付けられ、

それぞれの風向をつけて、北東貿易風などと呼ばれています。

これらの風に対して、低緯度地域では貿易風、中緯度地域では偏西風、高緯度地域では周極風や極東風または極偏東風と名付けられ、

それぞれの風向をつけて、北東貿易風などと呼ばれています。

ところで、日本付近で吹く風を考えてみます。日本は中緯度にあります。先ほどの風の流れから考えてみますと、 南西の風が吹いていることになります。ところが、実際には夏は南東の季節風が、冬は北西の季節風が吹いていますから、 南西の風が多いようには思えません。日本付近は例外なのでしょうか。

大航海時代、ヨーロッパからアメリカ大陸に帆船で移動するとき、北大西洋の低緯度地域を吹いている北東風に乗って進んでいき、 帰りは中緯度付近を吹いている南西風に乗って帰ってくることが多かったようです。この北東の風を貿易風と呼んでいたことから考えてみますと、 特定の風に対してつけられた名称が、地球全体の風の流れであるとして呼ばれるようになったのではないかと推定されます。 したがって、局所的に例外のようになる地域があるのは当然なのかも知れません。

2.古典的な循環モデル

太陽の日射は赤道付近で強く、極付近で弱いことを考えてみますと、大気は赤道付近で上昇し、その後上空で極方向に移動、極に到達すると下降し、 地表付近まで降りると極から赤道に戻る対流が想定できます。実際には、赤道付近で上昇した大気が極方向に移動するにつれ、 転向力が大きく働くようになり、最終的には中緯度付近で東向きの風となって、それ以上極に近づけなくなります。行き場のなくなった大気は下降し、 地表付近で赤道に戻る流れと変わります。中緯度付近上空に大気がたまるため、地表付近の気圧は大きくなり高圧帯を形成します。 これが、亜熱帯(中緯度)高圧帯と呼ばれるものです。この付近は、絶えず高気圧に覆われるため、 雨が少なく乾燥した気候となります。 そのため、地表では砂漠地帯が広がることになります。

中緯度から赤道付近に向かう風の流れは転向力の影響を受けて東よりの風となります。これが貿易風です。 貿易風が赤道付近まで流れますと、北半球からの風と南半球からの風とがぶつかりあいます。 ここが赤道収束帯(熱帯低圧帯)です。ここでは絶えず上昇流が起こっていますので雨が多くなり、 植物の生育がよく、熱帯雨林が形成されます。

このようにして起こる赤道から中緯度地域までの大気の循環をハドレー循環といいます。

このようにして起こる赤道から中緯度地域までの大気の循環をハドレー循環といいます。

中緯度から高緯度にかけても、地上の風系を満たすように、2つの循環を考えることができます。 フェレル循環と極循環です。

偏西風帯は地表付近では低緯度から高緯度に向かう風の流れがあり、これが転向力の影響で西よりの風に変えられたもので、 それが亜寒帯に達すると上昇気流となり、上空では再び低緯度に向かう流れとなる循環が起こると考えます(フェレル循環または中緯度循環)。 また、極東風は極から高緯度地域に向かう風の流れが、転向力の影響で東よりの風に変えられたものと考えます(極循環)。 緯度60度の地表付近では、低緯度からの暖かい大気と、極からの冷たい大気がぶつかるため絶えず前線が作られます。 このような前線がよくできる地域を寒帯前線帯(高緯度低圧帯)といいます。 ここでは、雨がよく降るため森林が発達します。カナダのやシベリアのタイガ(針葉樹林帯)はその例とされています。

3.ジェット気流の発見

日本付近はフェレル循環の起こっている場所になり、上空では北風になります。 これに転向力が右向きに働くため東よりの風が吹いているのではないかと考えられます。ところが、第2次世界大戦中、 日本から放たれた風船爆弾が予想以上に早くアメリカに達したこと、アメリカから日本に向かう爆撃機が強い向かい風に悩まされたことから、 日本からアメリカにかけての上空に強い西風が吹いていることがわかりました。 中緯度で起こっている循環は考えられていたことほど単純でないことがわかりました。

中緯度帯ではどの高さでも西風が吹いています。このことから偏西風という用語は、地表付近にだけ吹く風でなく、

上空の風についても呼ぶようになりました。上空で吹く風はかなり強く、風速が50m/s(200km/h)

を越える非常に強い西風が吹いているところも見つかってきました。この中でも特に強い西風はジェット気流と呼ばれます。

ジェット気流は緯度が30度付近と60度付近の2カ所で発見され、それぞれ、亜熱帯ジェット気流、亜寒帯ジェット気流と呼ばれます。

中緯度帯ではどの高さでも西風が吹いています。このことから偏西風という用語は、地表付近にだけ吹く風でなく、

上空の風についても呼ぶようになりました。上空で吹く風はかなり強く、風速が50m/s(200km/h)

を越える非常に強い西風が吹いているところも見つかってきました。この中でも特に強い西風はジェット気流と呼ばれます。

ジェット気流は緯度が30度付近と60度付近の2カ所で発見され、それぞれ、亜熱帯ジェット気流、亜寒帯ジェット気流と呼ばれます。

ジェット気流のようすを調べていてもう一つわかったことは、圏界面の高さが緯度によって異なることでした。 赤道付近で高く約18kmであるの対して、極付近では低く8kmくらいの高さになります。地表付近の大気は、 圏界面の高さまでの範囲で起こりますから、循環の高さが違うということになります。

4.偏西風波動

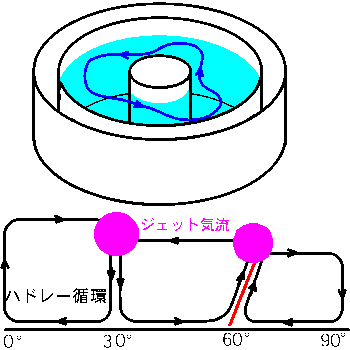

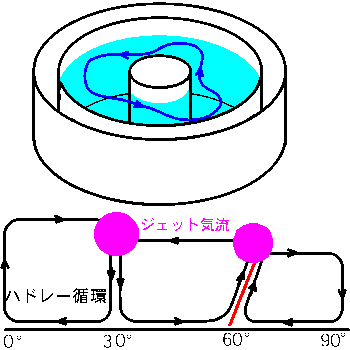

地球は自転しているため、循環する大気には転向力が働きます。その大きさも緯度によって異なります。このような転向力が働く中で、 循環がどうなるかを考えるのは大変面倒です。そこでこれを実験で確かめようとした人がいます。ロスビーです。 彼は、3重になった円筒形の水槽を用意し、中心部の水槽に冷水、外側の水槽に温水を入れ、間にある水槽で水がどう流れるかを観察しました。 中心部の冷水は極付近の低温状態を表し、外側の温水は赤道付近の高温状態を表しています。間の水槽は、中緯度付近の大気を表します。 中の水がどう流れるかよくわかるようにアルミ粉を浮かべておきます。水槽をそのまま動かさなければ、低層では外側に、 上層では内側に向かう流れができます。そのため、アルミ粉は中心に集まってきます。これはふつうにできる対流に相当します。

この水槽を、回転させてみました。これは地球の自転を想定したものです。北半球と同じように左回りに回転させますと、

水槽の回転より速く左回りに水が流れていきました。それだけではなく、水流が中心に寄ったり、

縁に寄ったりと蛇行を始めたのです(右図青線)。流れは、縁側から中心側へと波打つような流れと見ることができ、

この流れを実験した人の名前をとって、ロスビー波とかロスビー波動とか呼ばれています。

地球の偏西風はこの実験と同じように吹いていると考えることができます。南北に波打つような偏西風の流れを偏西風波動といいます。

このような流れは、冬の北半球ではっきりと見ることができます。

この水槽を、回転させてみました。これは地球の自転を想定したものです。北半球と同じように左回りに回転させますと、

水槽の回転より速く左回りに水が流れていきました。それだけではなく、水流が中心に寄ったり、

縁に寄ったりと蛇行を始めたのです(右図青線)。流れは、縁側から中心側へと波打つような流れと見ることができ、

この流れを実験した人の名前をとって、ロスビー波とかロスビー波動とか呼ばれています。

地球の偏西風はこの実験と同じように吹いていると考えることができます。南北に波打つような偏西風の流れを偏西風波動といいます。

このような流れは、冬の北半球ではっきりと見ることができます。

このような発見があったにもかかわらず、大気の循環の図は大きく変わっていません。 フェレル循環は、西風帯ということではっきりと書いていないものもあります。 高緯度地域の地表付近では低緯度からの暖かい風と極からの冷たい風がぶつかって前線が作られますので、 前線がはっきりと記入されるようになりました(循環図赤線)。

5.上空の風と気温分布

大気が動くのは、地表付近に気温差ができるためです。温度差がありますと、熱は温度が高い方から低い方に移動しようとします。 気体中では対流が起こることが多いようで、地球の大気も対流しようとします。1日の気温差が陸地と海の間では、 昼と夜とで温度差が逆転することによって起こる海風や陸風、季節によって地表に暖かいところ冷たいところができるために、 起こる季節風がその対流にあたります。これらの対流によって、暖かい空気を冷たいところに、冷たい空気を暖かいところに運ぶことで、 熱を運んでいます。

偏西風があると地球の熱輸送のシステムに大きく影響を与えます。その結果、地球大気の気温分布に影響が生じます。 偏西風が与える地球大気の気温分布への影響を考えることにします。

上空で西よりの風が吹くのは、赤道付近から高緯度側に移動してきた大気が、転向力で東向きに変えられるからです。 ここで生じた西風によって何が起こるかを北半球を例に考えてみます。最初に、まっすぐな西風が吹いていると考えてみます。 この風は右側である南の方向に曲がろうとします。南側に風が進みますと、南側に空気が集まり気圧が高くなります。 北側は気圧が低くなりますので、南北方向の気圧差が大きくなり、それによって生じる力(気圧傾度力)によって押し戻されます。 結局、西向きの風の流れは、南側の気圧を少し大きくしたあと、まっすぐ地球を一周します。

もともと南側にあった暖かい空気は、この風を横切ることはできません。結局、南側の空気は偏西風に閉じこめられてしまいます。 暖かい空気が閉じこめられた以上、熱も外に運び出せなくなります。偏西風の赤道側は暖かく、極側は寒くなります。 偏西風が吹くのは、赤道側が暖かく、極側が寒いからです。暖かい空気は軽く、その分だけ膨らんでいます。 大気が循環する上面にあたる圏界面を押し上げる形になっています。上空では押し上げられた分だけ気圧が高くなり、 大気が外に広がろうとするからです。気温下がるところの上空ではその温度差に見合った強さの風が吹いていることになり、 その風によって熱を閉じ込められます。

地球をめぐる風だけではなく、上空で渦になっている風でも同様のことがいえます。 高気圧のまわりに吹く風は北半球では右回りで中に暖気を閉じ込めています。逆に低気圧では左回りで寒気を閉じ込めます。

6.熱を運ぶ手段としての偏西風波動

偏西風波動で熱が運ばれる仕組みはどうなっているのでしょうか。大きく二つの方法があります。 ひとつは、南北流ができることによるものです。流れが低緯度側に寄ったときに大気は温められ、 それが高緯度側に移動することで熱を運びます。高緯度側では逆に冷やされ、低緯度側に移動することで冷気を運びます。 どこでも北や南側に移動する流れを作ることができないために、南や北に移動するところを集中させているように見えます。

ふたつめは、偏西風の蛇行がちぎれることによって運ばれる方法です。川の蛇行が激しくなりますと、 流れの一部がつながることによって三日月湖ができるのと同じ原理です。 偏西風波動が低緯度側に張り出したところを気圧の谷といいます。 気圧の谷がちぎれ、渦のように大気が回転しているところを切り離し低気圧といいます。 この渦の中は、高緯度側の寒気を閉じこめていますから、寒冷低気圧(寒冷渦)ともいいます。 寒冷低気圧は次第に低緯度側に移動していきます。日本列島に寒気が流れ込んでいるといわれる場合に、 この寒冷低気圧が近づいていることがよくあります。寒冷低気圧は動きがゆっくりしているのが特徴です。 寒冷低気圧が低緯度側に移動することで冷気の塊を低緯度側(暖かいところ)に運びます。

同様なことが偏西風が高緯度側に張り出したところでも起こります。 偏西風が高緯度側に張り出しているところを気圧の尾根といいます。切り離された渦は、中に暖気を閉じこめています。 これが、ゆっくりと高緯度側に移動し熱を輸送します。ブロッキング高気圧(背の高い高気圧) と呼ばれるものがこれに相当します。

偏西風波動は、熱の輸送方法の一つです。対流に匹敵するものといえます。対流は垂直面内の循環ですが、 偏西風波動では、気圧の谷の西側で下降流、東側で上昇流になりますから、上昇流がある緯度や下降流がある緯度を特定できません。 偏西風波動の領域内では、垂直面内の循環を考えることは意味のないことかも知れません。

7.偏西風と圏界面高度

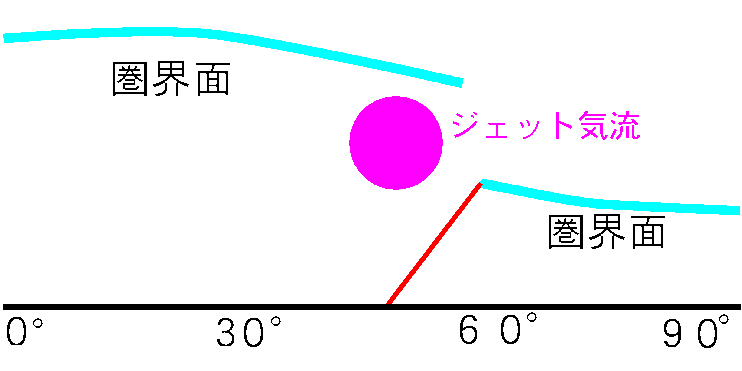

先に、ジェット気流の軸の左右(南北)では圏界面の高さが違うと書きました。その理由について考えてみます。 偏西風は、南北(軸の左右)の気圧の違いによって吹きます。それが最も強いジェット気流の場合、 一定の幅あたりの気圧の違いは最大になります。圏界面の高さは大気の層の厚さと考えてみると、 同じ高さでは偏西風の赤道側では気圧が高いのですから、そこの上空にまだまだ大気の層があることになります。 つまり、その分だけ圏界面が高いと考えることができます。

さらに、赤道側にある大気は暖かいので、軽く、さらに圏界面を押し上げることになります。 実際には、圏界面よりさらに上には成層圏などまだまだ地球大気の層がありますので、状況は複雑になります。 結局バランスを取るためにしていることは。赤道付近上空圏界面付近にある大気の温度を下げることで、 上空の大気を重たくして、成層圏では水平面内ならどこでも同じ気圧になるようにしています。 実際に圏界面付近の気温はどれくらいなのかというと、赤道付近で−75℃位なのに対して、 極付近では−55℃くらいと、断然赤道付近が冷たくなっています。

圏界面の高さが赤道付近で高くなっているのは、次のように考えるといいのかも知れません。 赤道付近では日射が強く、思い切り温められた大気は、勢いよく上がっていき、圏界面を押し上げていくのであると。

圏界面の高度が、極付近と赤道付近で異なっています。それでは、中緯度付近ではどうなっているのでしょうか。 まず、極付近では冷たい空気が閉じ込められています。ここでいう冷たいかどうかというのは、 いろいろな高さにある空気を地表付近に持ってきたときの温度のことです(温位といいます詳しくは ここを参照) 。逆に、赤道付近では暖かい空気が閉じ込められています。 このような温度差があるところでは、偏西風が吹きます。偏西風は、流れの両側の気圧差を生じさせます。 気圧差は、圏界面の高度差と考える事ができます。つまり、偏西風が吹くことによって、赤道・極側の圏界面の高度差ができます。 逆に、圏界面の高度差は偏西風によってバランスを保たれています。また、ジェット気流帯では、風によって圏界面がかき乱さ、 どこにあるかわからないこともあります。

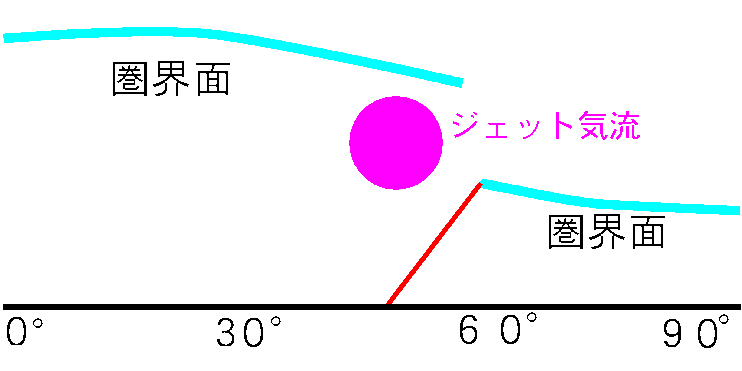

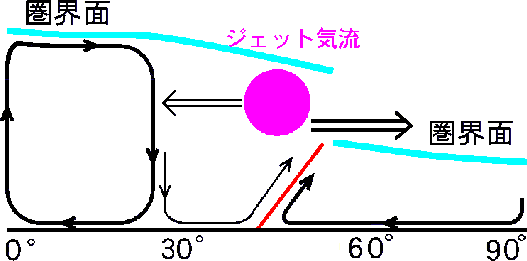

圏界面とジェット気流の関係を右図に示します。図には、ジェット気流を1本しか書いていません。

毎日の高層天気図を見ている限り、2本あるようには見えないからです。

偏西風(ジョット気流)蛇行が赤道側によった部分と極側によった部分をそれぞれ別々に認識したようです。

明らかに2本示された図でも、一方は局所的で、例えば寒冷低気圧の赤道側の一部に書かれているものが見受けられます。

本来は1本で時々分かれることもあると考えた方がいいでしょう。

圏界面とジェット気流の関係を右図に示します。図には、ジェット気流を1本しか書いていません。

毎日の高層天気図を見ている限り、2本あるようには見えないからです。

偏西風(ジョット気流)蛇行が赤道側によった部分と極側によった部分をそれぞれ別々に認識したようです。

明らかに2本示された図でも、一方は局所的で、例えば寒冷低気圧の赤道側の一部に書かれているものが見受けられます。

本来は1本で時々分かれることもあると考えた方がいいでしょう。

8.大気循環システムと日本付近の季節風

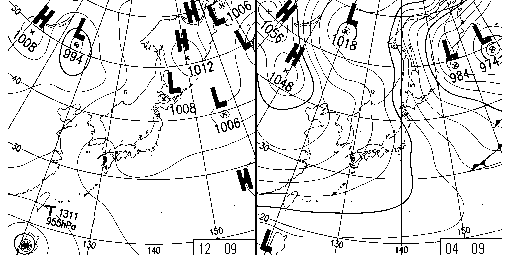

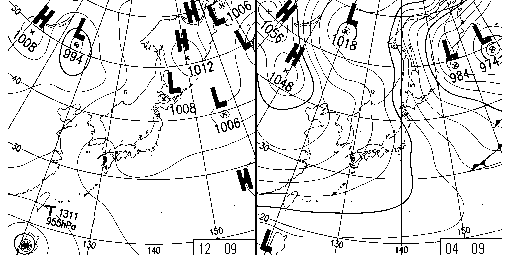

日本の夏や冬の季節風は、長期間にわたって一定の風が吹き続けることから考えて、大気の循環システムの一部となっていると考えられます。 大気の循環システムを考える上で、日本付近の典型的な気圧配置と季節風は重要な意味を持っていると考えられます。 ここでは、日本付近の紀行をを検証することにします。参考までに、典型的と思われる夏型の気圧配置 (左:2013年8月12日)と冬型の気圧配置(右:2013年2月4日)の天気図を気象庁のHPから抜き出し転載します。

夏の気圧配置は、小笠原付近に小笠原気団(北太平洋高気圧)が発達し、大陸にある低圧帯に向かって南寄りの風が吹きます(南高北低型気圧配置)。

南風はそれほど強くないのが普通です。小笠原気団は中緯度高圧帯に相当し、大陸の低圧帯は寒帯前線帯に相当し、

この上空でジェット気流がゆるく蛇行しながら吹いています。大気の循環モデルにあわせて考えると、

日本列島は中緯度高圧帯と寒帯前線帯の間に位置することになります。この区域は古典的な循環モデルではフェレル循環にあたります。

この区域の地表では弱い南寄りの風が吹いていることになります。これが転向力により西寄りの風になるというのが旧来の考え方でした。

日本ではどちらかというと東寄りの風になっているのが普通です。

夏の気圧配置は、小笠原付近に小笠原気団(北太平洋高気圧)が発達し、大陸にある低圧帯に向かって南寄りの風が吹きます(南高北低型気圧配置)。

南風はそれほど強くないのが普通です。小笠原気団は中緯度高圧帯に相当し、大陸の低圧帯は寒帯前線帯に相当し、

この上空でジェット気流がゆるく蛇行しながら吹いています。大気の循環モデルにあわせて考えると、

日本列島は中緯度高圧帯と寒帯前線帯の間に位置することになります。この区域は古典的な循環モデルではフェレル循環にあたります。

この区域の地表では弱い南寄りの風が吹いていることになります。これが転向力により西寄りの風になるというのが旧来の考え方でした。

日本ではどちらかというと東寄りの風になっているのが普通です。

春と秋に、ジェット気流は日本列島を横断します。この時一時的に、ジェット気流が強くなり停滞することで梅雨や秋霖となります( ここを参照)。

冬には大陸北東部に高気圧(シベリア気団)ができ、オホーツク海からベーリング海にかけて低気圧が停滞します(西高東低型気圧配置)。 日本付近は等圧線が何本も南北に横切り、北西の強い冷たい風が吹き続けます。 ジェット気流は香港や台湾付近から日本南東海上の上空を北上し千島列島上空に向かって流れていきます。 日本付近は極にある高気圧と寒帯前線帯との間に位置することになります。古典的な循環モデルでは極循環にあたります。 循環の強さはフェレル循環に比べて強いものと考えていいでしょう。西寄りの風が強くて、北東風という吹き方ではありません。

いずれにしても、夏にはフェレル循環、冬には極循環に相当するような風が吹いているものの、 東西方向の流れは古典的な風の吹き方とは一致しません。向きが異なるのは、 夏冬とも気団の中心から外れた位置にいることが原因とみることもできます。

気団:長期にわたって停滞する高気圧。周辺地域に一定の温度・湿度や風をもたらすのが特徴

9.大気の循環はどうなっているか

地表付近で、フェレル循環、極循環に相当する大気のながれがあると考えても、上空では簡単には説明をすることができません。 なぜなら、転向力の影響で、南北方向に定常的に風を吹かせることができないからです。 上空で大気がどのようにして南北方向に流れるかを考えてみることにします。

ハドレー循環に関しては、転向力によって、高緯度側に大気が流れなくなるところまでがその範囲までなので、 南北方向の流れがあるとみていいでしょう。

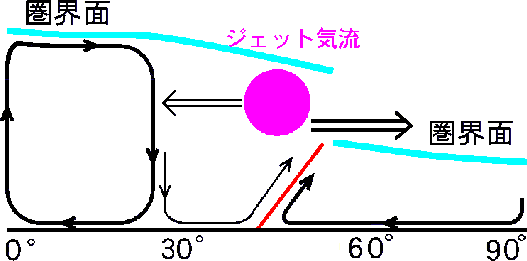

残りの2つの循環では、偏西風の波動に原因を求めた方がいいでしょう。先に極循環を考えてみます。

偏西風の波動がいつも全く同じなら、高緯度側に向かう流れの大きさは、低緯度側に向かうものと同じようにみえます。 平均すると、南北方向の流れは0になります。実際には、いつも全く同じ形でということは少ないようです。

たとえば、切り離し高気圧ができ、高緯度側に移動していく場合があります。この時、ジェット気流の中心は、 高気圧の中心低緯度側にできますから、極循環の一部と考えられます。高気圧は空気の塊ですから、 これが高緯度側に移動することは、大気を高緯度側に運んでいる事になります。 切り離し低気圧(寒冷渦)ができる場合も同様に考えてみます。日本付近の冬にできる寒冷渦は、 寒気とほぼ同じとみることができますから、東北北陸地方まで南下していることがわかります。 このとき、ジェット気流は日本列島はるか南方沖を吹いていますから、寒冷渦の南下は極循環の中で起こっている現象になります。 そして、寒冷渦の移動によって周囲より少ない空気(低気圧)が低緯度側に運ばれることは、空気が高緯度側に運ばれているのと同じ事です。 結局、切り離し低気圧の移動によっても、大気は高緯度側に運ばれていきます。

偏西風の波動が変化することによって、極循環上空では、大気が高緯度側に運ばれていくことになります。

循環といえる大気の流れがあるのではありません。南北方向の循環図には偏西風の南北移動に伴って大気が運ばれという意味で、

ジェット気流に形の違う矢印をつけて示すことにします(右図)。

偏西風の波動が変化することによって、極循環上空では、大気が高緯度側に運ばれていくことになります。

循環といえる大気の流れがあるのではありません。南北方向の循環図には偏西風の南北移動に伴って大気が運ばれという意味で、

ジェット気流に形の違う矢印をつけて示すことにします(右図)。

フェレル循環では、低緯度側に上空の大気が運ばれるしくみがどのようになっているかはよくわかりません。 地上には高緯度側に向かう流れがあるので、何らかのしくみがあるはずです。偏西風の波動が、 低気圧や高気圧を切り離した後、等圧線を低緯度側に移動することで上空の大気を押し込んでいるようにも見えます。

実際には地球の大気は、ほとんどが西向きの流れで、それに対して南北方向の流れはほんのわずかです。 無理に南北循環などと考えることが無意味なのかも知れません。

地表付近で吹く風は、季節によって異なります。それでも1年を通じてみますと、緯度によってだいたい決まった方向の風が吹いているようです。 一般的にいわれているのは、赤道付近から北緯30度付近までは北東の風が多く、北緯30度付近から北緯60度付近は南西の風が、 それより北では再び北東の風が強く吹いています。南半球では、これを赤道に置いた鏡に映したような関係で風が吹いています(右図)。

これらの風に対して、低緯度地域では貿易風、中緯度地域では偏西風、高緯度地域では周極風や極東風または極偏東風と名付けられ、

それぞれの風向をつけて、北東貿易風などと呼ばれています。

これらの風に対して、低緯度地域では貿易風、中緯度地域では偏西風、高緯度地域では周極風や極東風または極偏東風と名付けられ、

それぞれの風向をつけて、北東貿易風などと呼ばれています。ところで、日本付近で吹く風を考えてみます。日本は中緯度にあります。先ほどの風の流れから考えてみますと、 南西の風が吹いていることになります。ところが、実際には夏は南東の季節風が、冬は北西の季節風が吹いていますから、 南西の風が多いようには思えません。日本付近は例外なのでしょうか。

大航海時代、ヨーロッパからアメリカ大陸に帆船で移動するとき、北大西洋の低緯度地域を吹いている北東風に乗って進んでいき、 帰りは中緯度付近を吹いている南西風に乗って帰ってくることが多かったようです。この北東の風を貿易風と呼んでいたことから考えてみますと、 特定の風に対してつけられた名称が、地球全体の風の流れであるとして呼ばれるようになったのではないかと推定されます。 したがって、局所的に例外のようになる地域があるのは当然なのかも知れません。

2.古典的な循環モデル

太陽の日射は赤道付近で強く、極付近で弱いことを考えてみますと、大気は赤道付近で上昇し、その後上空で極方向に移動、極に到達すると下降し、 地表付近まで降りると極から赤道に戻る対流が想定できます。実際には、赤道付近で上昇した大気が極方向に移動するにつれ、 転向力が大きく働くようになり、最終的には中緯度付近で東向きの風となって、それ以上極に近づけなくなります。行き場のなくなった大気は下降し、 地表付近で赤道に戻る流れと変わります。中緯度付近上空に大気がたまるため、地表付近の気圧は大きくなり高圧帯を形成します。 これが、亜熱帯(中緯度)高圧帯と呼ばれるものです。この付近は、絶えず高気圧に覆われるため、 雨が少なく乾燥した気候となります。 そのため、地表では砂漠地帯が広がることになります。

中緯度から赤道付近に向かう風の流れは転向力の影響を受けて東よりの風となります。これが貿易風です。 貿易風が赤道付近まで流れますと、北半球からの風と南半球からの風とがぶつかりあいます。 ここが赤道収束帯(熱帯低圧帯)です。ここでは絶えず上昇流が起こっていますので雨が多くなり、 植物の生育がよく、熱帯雨林が形成されます。

このようにして起こる赤道から中緯度地域までの大気の循環をハドレー循環といいます。

このようにして起こる赤道から中緯度地域までの大気の循環をハドレー循環といいます。中緯度から高緯度にかけても、地上の風系を満たすように、2つの循環を考えることができます。 フェレル循環と極循環です。

偏西風帯は地表付近では低緯度から高緯度に向かう風の流れがあり、これが転向力の影響で西よりの風に変えられたもので、 それが亜寒帯に達すると上昇気流となり、上空では再び低緯度に向かう流れとなる循環が起こると考えます(フェレル循環または中緯度循環)。 また、極東風は極から高緯度地域に向かう風の流れが、転向力の影響で東よりの風に変えられたものと考えます(極循環)。 緯度60度の地表付近では、低緯度からの暖かい大気と、極からの冷たい大気がぶつかるため絶えず前線が作られます。 このような前線がよくできる地域を寒帯前線帯(高緯度低圧帯)といいます。 ここでは、雨がよく降るため森林が発達します。カナダのやシベリアのタイガ(針葉樹林帯)はその例とされています。

3.ジェット気流の発見

日本付近はフェレル循環の起こっている場所になり、上空では北風になります。 これに転向力が右向きに働くため東よりの風が吹いているのではないかと考えられます。ところが、第2次世界大戦中、 日本から放たれた風船爆弾が予想以上に早くアメリカに達したこと、アメリカから日本に向かう爆撃機が強い向かい風に悩まされたことから、 日本からアメリカにかけての上空に強い西風が吹いていることがわかりました。 中緯度で起こっている循環は考えられていたことほど単純でないことがわかりました。

中緯度帯ではどの高さでも西風が吹いています。このことから偏西風という用語は、地表付近にだけ吹く風でなく、

上空の風についても呼ぶようになりました。上空で吹く風はかなり強く、風速が50m/s(200km/h)

を越える非常に強い西風が吹いているところも見つかってきました。この中でも特に強い西風はジェット気流と呼ばれます。

ジェット気流は緯度が30度付近と60度付近の2カ所で発見され、それぞれ、亜熱帯ジェット気流、亜寒帯ジェット気流と呼ばれます。

中緯度帯ではどの高さでも西風が吹いています。このことから偏西風という用語は、地表付近にだけ吹く風でなく、

上空の風についても呼ぶようになりました。上空で吹く風はかなり強く、風速が50m/s(200km/h)

を越える非常に強い西風が吹いているところも見つかってきました。この中でも特に強い西風はジェット気流と呼ばれます。

ジェット気流は緯度が30度付近と60度付近の2カ所で発見され、それぞれ、亜熱帯ジェット気流、亜寒帯ジェット気流と呼ばれます。ジェット気流のようすを調べていてもう一つわかったことは、圏界面の高さが緯度によって異なることでした。 赤道付近で高く約18kmであるの対して、極付近では低く8kmくらいの高さになります。地表付近の大気は、 圏界面の高さまでの範囲で起こりますから、循環の高さが違うということになります。

4.偏西風波動

地球は自転しているため、循環する大気には転向力が働きます。その大きさも緯度によって異なります。このような転向力が働く中で、 循環がどうなるかを考えるのは大変面倒です。そこでこれを実験で確かめようとした人がいます。ロスビーです。 彼は、3重になった円筒形の水槽を用意し、中心部の水槽に冷水、外側の水槽に温水を入れ、間にある水槽で水がどう流れるかを観察しました。 中心部の冷水は極付近の低温状態を表し、外側の温水は赤道付近の高温状態を表しています。間の水槽は、中緯度付近の大気を表します。 中の水がどう流れるかよくわかるようにアルミ粉を浮かべておきます。水槽をそのまま動かさなければ、低層では外側に、 上層では内側に向かう流れができます。そのため、アルミ粉は中心に集まってきます。これはふつうにできる対流に相当します。

この水槽を、回転させてみました。これは地球の自転を想定したものです。北半球と同じように左回りに回転させますと、

水槽の回転より速く左回りに水が流れていきました。それだけではなく、水流が中心に寄ったり、

縁に寄ったりと蛇行を始めたのです(右図青線)。流れは、縁側から中心側へと波打つような流れと見ることができ、

この流れを実験した人の名前をとって、ロスビー波とかロスビー波動とか呼ばれています。

地球の偏西風はこの実験と同じように吹いていると考えることができます。南北に波打つような偏西風の流れを偏西風波動といいます。

このような流れは、冬の北半球ではっきりと見ることができます。

この水槽を、回転させてみました。これは地球の自転を想定したものです。北半球と同じように左回りに回転させますと、

水槽の回転より速く左回りに水が流れていきました。それだけではなく、水流が中心に寄ったり、

縁に寄ったりと蛇行を始めたのです(右図青線)。流れは、縁側から中心側へと波打つような流れと見ることができ、

この流れを実験した人の名前をとって、ロスビー波とかロスビー波動とか呼ばれています。

地球の偏西風はこの実験と同じように吹いていると考えることができます。南北に波打つような偏西風の流れを偏西風波動といいます。

このような流れは、冬の北半球ではっきりと見ることができます。このような発見があったにもかかわらず、大気の循環の図は大きく変わっていません。 フェレル循環は、西風帯ということではっきりと書いていないものもあります。 高緯度地域の地表付近では低緯度からの暖かい風と極からの冷たい風がぶつかって前線が作られますので、 前線がはっきりと記入されるようになりました(循環図赤線)。

5.上空の風と気温分布

大気が動くのは、地表付近に気温差ができるためです。温度差がありますと、熱は温度が高い方から低い方に移動しようとします。 気体中では対流が起こることが多いようで、地球の大気も対流しようとします。1日の気温差が陸地と海の間では、 昼と夜とで温度差が逆転することによって起こる海風や陸風、季節によって地表に暖かいところ冷たいところができるために、 起こる季節風がその対流にあたります。これらの対流によって、暖かい空気を冷たいところに、冷たい空気を暖かいところに運ぶことで、 熱を運んでいます。

偏西風があると地球の熱輸送のシステムに大きく影響を与えます。その結果、地球大気の気温分布に影響が生じます。 偏西風が与える地球大気の気温分布への影響を考えることにします。

上空で西よりの風が吹くのは、赤道付近から高緯度側に移動してきた大気が、転向力で東向きに変えられるからです。 ここで生じた西風によって何が起こるかを北半球を例に考えてみます。最初に、まっすぐな西風が吹いていると考えてみます。 この風は右側である南の方向に曲がろうとします。南側に風が進みますと、南側に空気が集まり気圧が高くなります。 北側は気圧が低くなりますので、南北方向の気圧差が大きくなり、それによって生じる力(気圧傾度力)によって押し戻されます。 結局、西向きの風の流れは、南側の気圧を少し大きくしたあと、まっすぐ地球を一周します。

もともと南側にあった暖かい空気は、この風を横切ることはできません。結局、南側の空気は偏西風に閉じこめられてしまいます。 暖かい空気が閉じこめられた以上、熱も外に運び出せなくなります。偏西風の赤道側は暖かく、極側は寒くなります。 偏西風が吹くのは、赤道側が暖かく、極側が寒いからです。暖かい空気は軽く、その分だけ膨らんでいます。 大気が循環する上面にあたる圏界面を押し上げる形になっています。上空では押し上げられた分だけ気圧が高くなり、 大気が外に広がろうとするからです。気温下がるところの上空ではその温度差に見合った強さの風が吹いていることになり、 その風によって熱を閉じ込められます。

地球をめぐる風だけではなく、上空で渦になっている風でも同様のことがいえます。 高気圧のまわりに吹く風は北半球では右回りで中に暖気を閉じ込めています。逆に低気圧では左回りで寒気を閉じ込めます。

6.熱を運ぶ手段としての偏西風波動

偏西風波動で熱が運ばれる仕組みはどうなっているのでしょうか。大きく二つの方法があります。 ひとつは、南北流ができることによるものです。流れが低緯度側に寄ったときに大気は温められ、 それが高緯度側に移動することで熱を運びます。高緯度側では逆に冷やされ、低緯度側に移動することで冷気を運びます。 どこでも北や南側に移動する流れを作ることができないために、南や北に移動するところを集中させているように見えます。

ふたつめは、偏西風の蛇行がちぎれることによって運ばれる方法です。川の蛇行が激しくなりますと、 流れの一部がつながることによって三日月湖ができるのと同じ原理です。 偏西風波動が低緯度側に張り出したところを気圧の谷といいます。 気圧の谷がちぎれ、渦のように大気が回転しているところを切り離し低気圧といいます。 この渦の中は、高緯度側の寒気を閉じこめていますから、寒冷低気圧(寒冷渦)ともいいます。 寒冷低気圧は次第に低緯度側に移動していきます。日本列島に寒気が流れ込んでいるといわれる場合に、 この寒冷低気圧が近づいていることがよくあります。寒冷低気圧は動きがゆっくりしているのが特徴です。 寒冷低気圧が低緯度側に移動することで冷気の塊を低緯度側(暖かいところ)に運びます。

同様なことが偏西風が高緯度側に張り出したところでも起こります。 偏西風が高緯度側に張り出しているところを気圧の尾根といいます。切り離された渦は、中に暖気を閉じこめています。 これが、ゆっくりと高緯度側に移動し熱を輸送します。ブロッキング高気圧(背の高い高気圧) と呼ばれるものがこれに相当します。

偏西風波動は、熱の輸送方法の一つです。対流に匹敵するものといえます。対流は垂直面内の循環ですが、 偏西風波動では、気圧の谷の西側で下降流、東側で上昇流になりますから、上昇流がある緯度や下降流がある緯度を特定できません。 偏西風波動の領域内では、垂直面内の循環を考えることは意味のないことかも知れません。

7.偏西風と圏界面高度

先に、ジェット気流の軸の左右(南北)では圏界面の高さが違うと書きました。その理由について考えてみます。 偏西風は、南北(軸の左右)の気圧の違いによって吹きます。それが最も強いジェット気流の場合、 一定の幅あたりの気圧の違いは最大になります。圏界面の高さは大気の層の厚さと考えてみると、 同じ高さでは偏西風の赤道側では気圧が高いのですから、そこの上空にまだまだ大気の層があることになります。 つまり、その分だけ圏界面が高いと考えることができます。

さらに、赤道側にある大気は暖かいので、軽く、さらに圏界面を押し上げることになります。 実際には、圏界面よりさらに上には成層圏などまだまだ地球大気の層がありますので、状況は複雑になります。 結局バランスを取るためにしていることは。赤道付近上空圏界面付近にある大気の温度を下げることで、 上空の大気を重たくして、成層圏では水平面内ならどこでも同じ気圧になるようにしています。 実際に圏界面付近の気温はどれくらいなのかというと、赤道付近で−75℃位なのに対して、 極付近では−55℃くらいと、断然赤道付近が冷たくなっています。

圏界面の高さが赤道付近で高くなっているのは、次のように考えるといいのかも知れません。 赤道付近では日射が強く、思い切り温められた大気は、勢いよく上がっていき、圏界面を押し上げていくのであると。

圏界面の高度が、極付近と赤道付近で異なっています。それでは、中緯度付近ではどうなっているのでしょうか。 まず、極付近では冷たい空気が閉じ込められています。ここでいう冷たいかどうかというのは、 いろいろな高さにある空気を地表付近に持ってきたときの温度のことです(温位といいます詳しくは ここを参照) 。逆に、赤道付近では暖かい空気が閉じ込められています。 このような温度差があるところでは、偏西風が吹きます。偏西風は、流れの両側の気圧差を生じさせます。 気圧差は、圏界面の高度差と考える事ができます。つまり、偏西風が吹くことによって、赤道・極側の圏界面の高度差ができます。 逆に、圏界面の高度差は偏西風によってバランスを保たれています。また、ジェット気流帯では、風によって圏界面がかき乱さ、 どこにあるかわからないこともあります。

圏界面とジェット気流の関係を右図に示します。図には、ジェット気流を1本しか書いていません。

毎日の高層天気図を見ている限り、2本あるようには見えないからです。

偏西風(ジョット気流)蛇行が赤道側によった部分と極側によった部分をそれぞれ別々に認識したようです。

明らかに2本示された図でも、一方は局所的で、例えば寒冷低気圧の赤道側の一部に書かれているものが見受けられます。

本来は1本で時々分かれることもあると考えた方がいいでしょう。

圏界面とジェット気流の関係を右図に示します。図には、ジェット気流を1本しか書いていません。

毎日の高層天気図を見ている限り、2本あるようには見えないからです。

偏西風(ジョット気流)蛇行が赤道側によった部分と極側によった部分をそれぞれ別々に認識したようです。

明らかに2本示された図でも、一方は局所的で、例えば寒冷低気圧の赤道側の一部に書かれているものが見受けられます。

本来は1本で時々分かれることもあると考えた方がいいでしょう。8.大気循環システムと日本付近の季節風

日本の夏や冬の季節風は、長期間にわたって一定の風が吹き続けることから考えて、大気の循環システムの一部となっていると考えられます。 大気の循環システムを考える上で、日本付近の典型的な気圧配置と季節風は重要な意味を持っていると考えられます。 ここでは、日本付近の紀行をを検証することにします。参考までに、典型的と思われる夏型の気圧配置 (左:2013年8月12日)と冬型の気圧配置(右:2013年2月4日)の天気図を気象庁のHPから抜き出し転載します。

夏の気圧配置は、小笠原付近に小笠原気団(北太平洋高気圧)が発達し、大陸にある低圧帯に向かって南寄りの風が吹きます(南高北低型気圧配置)。

南風はそれほど強くないのが普通です。小笠原気団は中緯度高圧帯に相当し、大陸の低圧帯は寒帯前線帯に相当し、

この上空でジェット気流がゆるく蛇行しながら吹いています。大気の循環モデルにあわせて考えると、

日本列島は中緯度高圧帯と寒帯前線帯の間に位置することになります。この区域は古典的な循環モデルではフェレル循環にあたります。

この区域の地表では弱い南寄りの風が吹いていることになります。これが転向力により西寄りの風になるというのが旧来の考え方でした。

日本ではどちらかというと東寄りの風になっているのが普通です。

夏の気圧配置は、小笠原付近に小笠原気団(北太平洋高気圧)が発達し、大陸にある低圧帯に向かって南寄りの風が吹きます(南高北低型気圧配置)。

南風はそれほど強くないのが普通です。小笠原気団は中緯度高圧帯に相当し、大陸の低圧帯は寒帯前線帯に相当し、

この上空でジェット気流がゆるく蛇行しながら吹いています。大気の循環モデルにあわせて考えると、

日本列島は中緯度高圧帯と寒帯前線帯の間に位置することになります。この区域は古典的な循環モデルではフェレル循環にあたります。

この区域の地表では弱い南寄りの風が吹いていることになります。これが転向力により西寄りの風になるというのが旧来の考え方でした。

日本ではどちらかというと東寄りの風になっているのが普通です。春と秋に、ジェット気流は日本列島を横断します。この時一時的に、ジェット気流が強くなり停滞することで梅雨や秋霖となります( ここを参照)。

冬には大陸北東部に高気圧(シベリア気団)ができ、オホーツク海からベーリング海にかけて低気圧が停滞します(西高東低型気圧配置)。 日本付近は等圧線が何本も南北に横切り、北西の強い冷たい風が吹き続けます。 ジェット気流は香港や台湾付近から日本南東海上の上空を北上し千島列島上空に向かって流れていきます。 日本付近は極にある高気圧と寒帯前線帯との間に位置することになります。古典的な循環モデルでは極循環にあたります。 循環の強さはフェレル循環に比べて強いものと考えていいでしょう。西寄りの風が強くて、北東風という吹き方ではありません。

いずれにしても、夏にはフェレル循環、冬には極循環に相当するような風が吹いているものの、 東西方向の流れは古典的な風の吹き方とは一致しません。向きが異なるのは、 夏冬とも気団の中心から外れた位置にいることが原因とみることもできます。

気団:長期にわたって停滞する高気圧。周辺地域に一定の温度・湿度や風をもたらすのが特徴

9.大気の循環はどうなっているか

地表付近で、フェレル循環、極循環に相当する大気のながれがあると考えても、上空では簡単には説明をすることができません。 なぜなら、転向力の影響で、南北方向に定常的に風を吹かせることができないからです。 上空で大気がどのようにして南北方向に流れるかを考えてみることにします。

ハドレー循環に関しては、転向力によって、高緯度側に大気が流れなくなるところまでがその範囲までなので、 南北方向の流れがあるとみていいでしょう。

残りの2つの循環では、偏西風の波動に原因を求めた方がいいでしょう。先に極循環を考えてみます。

偏西風の波動がいつも全く同じなら、高緯度側に向かう流れの大きさは、低緯度側に向かうものと同じようにみえます。 平均すると、南北方向の流れは0になります。実際には、いつも全く同じ形でということは少ないようです。

たとえば、切り離し高気圧ができ、高緯度側に移動していく場合があります。この時、ジェット気流の中心は、 高気圧の中心低緯度側にできますから、極循環の一部と考えられます。高気圧は空気の塊ですから、 これが高緯度側に移動することは、大気を高緯度側に運んでいる事になります。 切り離し低気圧(寒冷渦)ができる場合も同様に考えてみます。日本付近の冬にできる寒冷渦は、 寒気とほぼ同じとみることができますから、東北北陸地方まで南下していることがわかります。 このとき、ジェット気流は日本列島はるか南方沖を吹いていますから、寒冷渦の南下は極循環の中で起こっている現象になります。 そして、寒冷渦の移動によって周囲より少ない空気(低気圧)が低緯度側に運ばれることは、空気が高緯度側に運ばれているのと同じ事です。 結局、切り離し低気圧の移動によっても、大気は高緯度側に運ばれていきます。

偏西風の波動が変化することによって、極循環上空では、大気が高緯度側に運ばれていくことになります。

循環といえる大気の流れがあるのではありません。南北方向の循環図には偏西風の南北移動に伴って大気が運ばれという意味で、

ジェット気流に形の違う矢印をつけて示すことにします(右図)。

偏西風の波動が変化することによって、極循環上空では、大気が高緯度側に運ばれていくことになります。

循環といえる大気の流れがあるのではありません。南北方向の循環図には偏西風の南北移動に伴って大気が運ばれという意味で、

ジェット気流に形の違う矢印をつけて示すことにします(右図)。フェレル循環では、低緯度側に上空の大気が運ばれるしくみがどのようになっているかはよくわかりません。 地上には高緯度側に向かう流れがあるので、何らかのしくみがあるはずです。偏西風の波動が、 低気圧や高気圧を切り離した後、等圧線を低緯度側に移動することで上空の大気を押し込んでいるようにも見えます。

実際には地球の大気は、ほとんどが西向きの流れで、それに対して南北方向の流れはほんのわずかです。 無理に南北循環などと考えることが無意味なのかも知れません。