2016/05/06-08 北関東花巡り

月明かりがなくなったころに、星見がてらにどこか行きたいなという気分になってきました。計画を立てるのはちょっと面倒になってきています。パッケージツアーでいいところがあればというぐらいで気軽に見ていました。今回は、かなりハードルが高そうです。新月が5月7日なので、その直前となればゴールデンウィークにかかります。この時は人が多いし、料金も高くなるのであまり動きたくありません。終わって、直後の8日にはアルデバラン食があります。自宅で見ておきたいのでそれまでには帰っていないといけません。8日以後の出発となると、月明かりが出てくるのでなしです。

パンフを見ていると、6日出発、8日の夕方には帰ってこられるツアーがありました。泊まるところは那須高原で連泊です。高原という言葉につられて申し込んでしまいました。調べてみたら、思ったほど標高が高いところではありませんでした。でも町中よりはちょっとはましでしょう。ツアーの目的は、北関東の花巡りです。最近有名になってきた観光地も含まれています。そこそこのものも見られそうです。1つ目は、館林の東武トレジャーガーデンの芝桜、2つ目は水戸偕楽園のキリシマツツジ、ひたち海浜公園のネモフィラの丘、あしかがフラワーパークの大藤と続きます。他にも3大名瀑の一つである袋田の滝にもよります。偕楽園は前回も来ましたが、梅を見て一周するだけで精一杯でした。違う花を見るのも良いでしょう。

準備するものは、いつもと同じです。特段ないのですが、帰ってから星食がすぐに見られるように、望遠鏡は、出すだけでいいようにしておきます。予定表では、帰り新大阪到着が17時33分、帰宅は18時をまわるでしょう。星食の開始が18時35分なので準備時間はほとんどありません。

出発の直前に、カメラをチェックしていたら、撮像素子に大きなゴミがついているのがわかりました。吹き飛ばそうとブロアーを探したのですが、いつものものが見当たりません。仕方なく、威力の小さな方で手入れをしたところ、目立つゴミは取れましたが微小なものはついたままです。ほとんどわかりませんのでこのままいくことにします。

旅行中の天気が心配です。予報では、初日のみ雨のようです。前回は大きな傘を持っていって邪魔になりました。今回は、2つ折りの折りたたみ傘を持っていくことにします。

初日の昼食を弁当を注文するかどうかの問い合わせが来ていました。10時50分ののぞみに乗り、東京駅到着は13時23分ですので、車内で弁当を食べることになります。集合は新大阪で10時20分ですから、近くのスーパーで弁当を買っていっても余裕で間に合います。出発前にスーパーに寄ることにします。2日目以後の昼食は、オプションを添乗員さんが新幹線の中で聞きに来るようになっています。

集合場所までの電車を何時のものにするかも問題です。昼得の切符を使おうとすると、改札を通れるのが10時ちょうど以後です。1分と7分の電車があり、どちらに乗っても15分前後に新大阪駅に到着します。集合場所までの移動時間を考えるとぎりぎりです。ラッシュ時はよく遅れることがありますが、この時間帯には改称しているでしょう。昼得切符を使える時間にいくことにします。10時前に駅につくと改札前にはたくさんの人だかりがあります。10時になるのを待っている人たちでしょう。駅に置いてあるパンフなどを眺めていると、その人達がいつの間にかいなくなっています。10時になったので改札内に入ったのでしょう。後を追うようにして改札機を通過します。1分発の電車に乗ることができました。

集合場所に到着します。ツアーコースごとに、添乗員さんが受け付けるのですが、何ヵ所かあります。誰に話しかけていいのかわかりません。適当に声をかけると、ツアーの参加者が112人で、バス3台に分かれて行動するようです。1号車になったようです。

新幹線の中は色々事件が起こります。隣に座った人は、同じ市内に住んでいる人で、バスの時間の関係で早くに来て新大阪駅で駅弁とか色々買い物をしたそうです。早々に車内でちびりちびりやっています。こちらは飲めないので気にしてくれたようですが、カップ1杯程度なので別に問題はありません。弁当も早めに食べ始めました。こちらは12時をまわってからにします。

斜め前の4人組の、荷物が転がるという事件が起こります。持っていた荷物でおさえさせてもらおうとしたら、通路にはみ出すのでだめだと添乗員さんからいわれました。ほんのちょっとなのですが、仕方なく足元に置きます。固く重たいポータブル赤道儀が入っているので、落ちてくると危険なので網棚にはおけません。このグループの荷物は帰りの車内でも転がりました。この時は隣を走る阪急電車に夢中で、「行った」というかけ声は電車のことだと勘違いして大騒ぎになりまっていした。

このグループは、他にもいろいろあります。東京駅についたときに、北陸新幹線に乗りたいといっていたので、となりに止まっているのがそれだと教えるとその返事が「何でこんなところにあるねん」という怒ったような口調だった(そうとは思わなかったのですが)ことでも大騒ぎになっていました。にぎやかですが見ていて楽しいグループです。

車内の天井を見ると、カメムシが1匹行ったり来たりしています。これを車掌さんに伝えると、ティッシュペーパーを持ってきて包んでで捕まえました。その瞬間車内で一斉に拍手が起こります。その後強烈な一発をお見舞いされていないか心配です。

車内は100人以上の団体です。その大半が女性です。おまけに東京駅到着後バスで1番目の見学場所まで直行するため、トイレは車内で済ませておくようにいわれています。浜松を過ぎたあたりから長蛇の列ができています。全員無事済ませられるかという状態だったのですが、東京駅につく頃には解消していました。あきらめたからなのでしょうか。

あれやこれやで、東京駅です。ここからまた、鍛冶橋の駐車場まで移動します。よく考えると、新幹線のホームをまるまる歩いていますから、1km以上移動したことになります。駐車場では、添乗員さんが間違ったバスに誘導していたみたいですが、後部に書かれている番号を見て、進むと添乗員さんよりも先に乗り口についてしまいました。

座席は、前回と同じ左側です。隅田川はよく見られそうですが、スカイツリーや金のうん○(ビール会社のオブジェ)は無理のようです。帰りに再び近くを通るときは左側になるので、その時に見られそうです。

バスが走り始めて諸注意があったあと、今回の見学場所の花の開花状況が添乗員さんから報告があります。メインとなるところは全部見頃を過ぎたか、終わってしまっているようです。今年は暖かかった影響のようです。ちょっと残念です。別の花が咲き始めているのに期待するしかないようです。

バスは、館林のトレジャーガーデンに向かいます。スカイツリーや金のうん○は反対側の窓を通り過ぎていきます。道路が隅田川沿いから荒川沿いに変わったところで、左後方にスカイツリーが見えるという声があがります。確かに左側に変わってきています。 スカイツリーを東京タワーと間違えて呼んでいた人もいますが、東京タワーもビルの合間からちらちらと見えています。

スカイツリーを東京タワーと間違えて呼んでいた人もいますが、東京タワーもビルの合間からちらちらと見えています。

前回来たときに見えなかったのはどうしてかと考えたら、前回は荒川を渡った後はそのまま突っ切って真っ直ぐ北上しています。ここは始めて通る道でした。

前回来たときに見えなかったのはどうしてかと考えたら、前回は荒川を渡った後はそのまま突っ切って真っ直ぐ北上しています。ここは始めて通る道でした。

写真を確認してみると、大きなゴミが二つついているのがみつかります。ゴミを撮る道具は用意していません。このままいくしかないようです。最悪です。

川口JCTから東北道に入ります。道の両側はずっと防音壁に囲まれていて景色は見えません。退屈な道です。何とか、館林ICに到着です。ここのツツジはきれいに咲いています。 道路沿いにある畑のジャガイモだって咲いています。

道路沿いにある畑のジャガイモだって咲いています。

これで本当に花は期待できないのでしょうか。

これで本当に花は期待できないのでしょうか。

準備するものは、いつもと同じです。特段ないのですが、帰ってから星食がすぐに見られるように、望遠鏡は、出すだけでいいようにしておきます。予定表では、帰り新大阪到着が17時33分、帰宅は18時をまわるでしょう。星食の開始が18時35分なので準備時間はほとんどありません。

出発の直前に、カメラをチェックしていたら、撮像素子に大きなゴミがついているのがわかりました。吹き飛ばそうとブロアーを探したのですが、いつものものが見当たりません。仕方なく、威力の小さな方で手入れをしたところ、目立つゴミは取れましたが微小なものはついたままです。ほとんどわかりませんのでこのままいくことにします。

旅行中の天気が心配です。予報では、初日のみ雨のようです。前回は大きな傘を持っていって邪魔になりました。今回は、2つ折りの折りたたみ傘を持っていくことにします。

初日の昼食を弁当を注文するかどうかの問い合わせが来ていました。10時50分ののぞみに乗り、東京駅到着は13時23分ですので、車内で弁当を食べることになります。集合は新大阪で10時20分ですから、近くのスーパーで弁当を買っていっても余裕で間に合います。出発前にスーパーに寄ることにします。2日目以後の昼食は、オプションを添乗員さんが新幹線の中で聞きに来るようになっています。

集合場所までの電車を何時のものにするかも問題です。昼得の切符を使おうとすると、改札を通れるのが10時ちょうど以後です。1分と7分の電車があり、どちらに乗っても15分前後に新大阪駅に到着します。集合場所までの移動時間を考えるとぎりぎりです。ラッシュ時はよく遅れることがありますが、この時間帯には改称しているでしょう。昼得切符を使える時間にいくことにします。10時前に駅につくと改札前にはたくさんの人だかりがあります。10時になるのを待っている人たちでしょう。駅に置いてあるパンフなどを眺めていると、その人達がいつの間にかいなくなっています。10時になったので改札内に入ったのでしょう。後を追うようにして改札機を通過します。1分発の電車に乗ることができました。

集合場所に到着します。ツアーコースごとに、添乗員さんが受け付けるのですが、何ヵ所かあります。誰に話しかけていいのかわかりません。適当に声をかけると、ツアーの参加者が112人で、バス3台に分かれて行動するようです。1号車になったようです。

新幹線の中は色々事件が起こります。隣に座った人は、同じ市内に住んでいる人で、バスの時間の関係で早くに来て新大阪駅で駅弁とか色々買い物をしたそうです。早々に車内でちびりちびりやっています。こちらは飲めないので気にしてくれたようですが、カップ1杯程度なので別に問題はありません。弁当も早めに食べ始めました。こちらは12時をまわってからにします。

斜め前の4人組の、荷物が転がるという事件が起こります。持っていた荷物でおさえさせてもらおうとしたら、通路にはみ出すのでだめだと添乗員さんからいわれました。ほんのちょっとなのですが、仕方なく足元に置きます。固く重たいポータブル赤道儀が入っているので、落ちてくると危険なので網棚にはおけません。このグループの荷物は帰りの車内でも転がりました。この時は隣を走る阪急電車に夢中で、「行った」というかけ声は電車のことだと勘違いして大騒ぎになりまっていした。

このグループは、他にもいろいろあります。東京駅についたときに、北陸新幹線に乗りたいといっていたので、となりに止まっているのがそれだと教えるとその返事が「何でこんなところにあるねん」という怒ったような口調だった(そうとは思わなかったのですが)ことでも大騒ぎになっていました。にぎやかですが見ていて楽しいグループです。

車内の天井を見ると、カメムシが1匹行ったり来たりしています。これを車掌さんに伝えると、ティッシュペーパーを持ってきて包んでで捕まえました。その瞬間車内で一斉に拍手が起こります。その後強烈な一発をお見舞いされていないか心配です。

車内は100人以上の団体です。その大半が女性です。おまけに東京駅到着後バスで1番目の見学場所まで直行するため、トイレは車内で済ませておくようにいわれています。浜松を過ぎたあたりから長蛇の列ができています。全員無事済ませられるかという状態だったのですが、東京駅につく頃には解消していました。あきらめたからなのでしょうか。

あれやこれやで、東京駅です。ここからまた、鍛冶橋の駐車場まで移動します。よく考えると、新幹線のホームをまるまる歩いていますから、1km以上移動したことになります。駐車場では、添乗員さんが間違ったバスに誘導していたみたいですが、後部に書かれている番号を見て、進むと添乗員さんよりも先に乗り口についてしまいました。

座席は、前回と同じ左側です。隅田川はよく見られそうですが、スカイツリーや金のうん○(ビール会社のオブジェ)は無理のようです。帰りに再び近くを通るときは左側になるので、その時に見られそうです。

バスが走り始めて諸注意があったあと、今回の見学場所の花の開花状況が添乗員さんから報告があります。メインとなるところは全部見頃を過ぎたか、終わってしまっているようです。今年は暖かかった影響のようです。ちょっと残念です。別の花が咲き始めているのに期待するしかないようです。

バスは、館林のトレジャーガーデンに向かいます。スカイツリーや金のうん○は反対側の窓を通り過ぎていきます。道路が隅田川沿いから荒川沿いに変わったところで、左後方にスカイツリーが見えるという声があがります。確かに左側に変わってきています。

写真を確認してみると、大きなゴミが二つついているのがみつかります。ゴミを撮る道具は用意していません。このままいくしかないようです。最悪です。

川口JCTから東北道に入ります。道の両側はずっと防音壁に囲まれていて景色は見えません。退屈な道です。何とか、館林ICに到着です。ここのツツジはきれいに咲いています。

館林ICから向かうのは、市内にある東武トレジャーガーデンです。ここでの見ものは、一面の芝桜ですが、花は終わっているとのことです。代わりに、オオデマリがきれいなのと、バラが咲き始めているようです。

駐車場についてバスを降ります。雨が降っていますが、傘を持っておりるのを忘れました。それほどひどくないのと、取りに戻るのが面倒なので、なしにします。ジャケットにフードがついていますのでこれでいきます。

チケットをもらって中に入ります。入る時にスタンプラリーをやっているとの説明があります。ついでがあればやってみることにします。園内の見学場所ですが、添乗員さんによると、真っ直ぐ進んで、突き当たりを左に曲がり進んでいったところでオオデマリがきれいに咲いているとのことです。そこまで、案内してくれます。たどり着いたところで咲いていたオオデマリです。 オオデマリの横では、コデマリも咲いています。

オオデマリの横では、コデマリも咲いています。

添乗員さんの引率はここまでで、後は出発時刻まで自由行動です。適当に園内を歩きます。

添乗員さんの引率はここまでで、後は出発時刻まで自由行動です。適当に園内を歩きます。

すぐ前に、水路沿いの散策路のようなところがあります。ボーダーガーデンと言うそうです。その端に円形のローズガーデンがあり、反対側がエントランスになっていて大きな建物がいくつかならんでいます。うっかりしていてこれらの施設の写真を取っておくのを忘れていました。今度からは注意します。

エントランスに戻ったところで、一つの疑問が湧きます。オオデマリのところからここまでは、入った場所から歩いた距離に比べて短いようです。それに、オオデマリから真っ直ぐ進むとここまで来られます。入ってきたのはここではないようです。ところが、園内マップを確認すると。オオデマリのところから、逆順にたどって進んできた道を探しても該当するものがありません。おまけに入口らしきものもエントランスの1ヵ所以外は見当たりません。どこから入ってきたのか、大きな謎になってしまいました。

エントランスで、スタンプの一つがあるというので押しました。あと2つですが、ボーダーガーデンの反対側のローズガーデンにあるようです。そこに行ってみます。

ここのバラの花は何種類かあります。そのうちの一つです。 この園のシンボルになっているというバラがあったみたいですが、まわっているときにはそんなものがあると言うことさえ気が付きませんでした。2つ目のスタンプもその前にあったのですが、その場所の名前がシンボルローズとなっていた意味がこの花の名前だと言うことも、帰ってきてから理解できました。

この園のシンボルになっているというバラがあったみたいですが、まわっているときにはそんなものがあると言うことさえ気が付きませんでした。2つ目のスタンプもその前にあったのですが、その場所の名前がシンボルローズとなっていた意味がこの花の名前だと言うことも、帰ってきてから理解できました。

ローズガーデンには、同心円状にいくつかの道があります。間にレンガ造りの塀が会って向こう側が見えません。ここを散策し、一番外側の道を反時計回りにまわったところで見覚えのある光景が見えてきました。オオデマリの花を見る直前に見た光景です。そのまま進んで行くとオオデマリの花が咲いていて、さらにその先にはエントランスが見えています。これで、入口の怪が解けました。

入口はエントランスそのものでした。入ったときに狭く感じたのは、両脇を切符を配る添乗員さんや、職員の人たちが並んでいたからです。そのままボーダーガーデンで平行して通る何本かの道のうち、一番右端の道に入ります。両脇を高い木があるのでどちらに進んでいるかわかりません。もちろん横に平行してボーダーガーデンの水路があることはわかりません。おまけに120人近くが一斉に入場しています。前後は人の頭しか見えません。道の特徴や方向がつかめずそのまま進んできたことになります。

ローズガーデンを周回する道に入ったところで、道は左カーブします。ここで、あらかじめあった添乗員さんの左に曲がったところでという一言が追い打ちをかけます。ここでは、ほとんど180度ターンしていたのに、90度くらいしか曲がっていないと思い込んでしまいます。左に回ったというのを左に曲がったと聞き違えていたのかも知れません。進んだ道が目的地に行くための最短路だと思い込んでいたのもあるかも知れません。

結局、入口の特徴がしっかりつかめなかったのと、方向感覚が狂わされたので、その他いろいろな要素が協合して入口がわからなくなっていたわけです。日が出ていればそれで方角がわかっていたかも知れません。最後にバスに戻るときに、同じように出口がわからなくなっている人がいました。

場所がわかったところで、安心して園内をまわることができます。芝桜の状況を見に行きます。ほとんど花がついていません。これでも一番たくさん咲いているところのものです。 よく見ると、一株一株がしっかり刈り込まれています。芝桜は、密集してくると枯れることがあるので、伸びてくる前に刈り込まないといけません。もうすでにその作業が終わったような感じです。花が少なくなるまで、もうあと2〜3日ほどは待ってくれてもよかったのではと思います。

よく見ると、一株一株がしっかり刈り込まれています。芝桜は、密集してくると枯れることがあるので、伸びてくる前に刈り込まないといけません。もうすでにその作業が終わったような感じです。花が少なくなるまで、もうあと2〜3日ほどは待ってくれてもよかったのではと思います。

こちらはあまり手入れされていないところの芝桜です。これから見ると花はまだたくさんつけていたようです。 奥に、青のガーデンとあります。そちらに向かってみます。途中に咲いていたアネモネです。ポピーと勘違いしていました。

奥に、青のガーデンとあります。そちらに向かってみます。途中に咲いていたアネモネです。ポピーと勘違いしていました。

ネモフィラも咲いています。海浜公園の花は本当におわっているのでしょうか。

ネモフィラも咲いています。海浜公園の花は本当におわっているのでしょうか。

チケットをもらって中に入ります。入る時にスタンプラリーをやっているとの説明があります。ついでがあればやってみることにします。園内の見学場所ですが、添乗員さんによると、真っ直ぐ進んで、突き当たりを左に曲がり進んでいったところでオオデマリがきれいに咲いているとのことです。そこまで、案内してくれます。たどり着いたところで咲いていたオオデマリです。

すぐ前に、水路沿いの散策路のようなところがあります。ボーダーガーデンと言うそうです。その端に円形のローズガーデンがあり、反対側がエントランスになっていて大きな建物がいくつかならんでいます。うっかりしていてこれらの施設の写真を取っておくのを忘れていました。今度からは注意します。

エントランスに戻ったところで、一つの疑問が湧きます。オオデマリのところからここまでは、入った場所から歩いた距離に比べて短いようです。それに、オオデマリから真っ直ぐ進むとここまで来られます。入ってきたのはここではないようです。ところが、園内マップを確認すると。オオデマリのところから、逆順にたどって進んできた道を探しても該当するものがありません。おまけに入口らしきものもエントランスの1ヵ所以外は見当たりません。どこから入ってきたのか、大きな謎になってしまいました。

エントランスで、スタンプの一つがあるというので押しました。あと2つですが、ボーダーガーデンの反対側のローズガーデンにあるようです。そこに行ってみます。

ここのバラの花は何種類かあります。そのうちの一つです。

ローズガーデンには、同心円状にいくつかの道があります。間にレンガ造りの塀が会って向こう側が見えません。ここを散策し、一番外側の道を反時計回りにまわったところで見覚えのある光景が見えてきました。オオデマリの花を見る直前に見た光景です。そのまま進んで行くとオオデマリの花が咲いていて、さらにその先にはエントランスが見えています。これで、入口の怪が解けました。

入口はエントランスそのものでした。入ったときに狭く感じたのは、両脇を切符を配る添乗員さんや、職員の人たちが並んでいたからです。そのままボーダーガーデンで平行して通る何本かの道のうち、一番右端の道に入ります。両脇を高い木があるのでどちらに進んでいるかわかりません。もちろん横に平行してボーダーガーデンの水路があることはわかりません。おまけに120人近くが一斉に入場しています。前後は人の頭しか見えません。道の特徴や方向がつかめずそのまま進んできたことになります。

ローズガーデンを周回する道に入ったところで、道は左カーブします。ここで、あらかじめあった添乗員さんの左に曲がったところでという一言が追い打ちをかけます。ここでは、ほとんど180度ターンしていたのに、90度くらいしか曲がっていないと思い込んでしまいます。左に回ったというのを左に曲がったと聞き違えていたのかも知れません。進んだ道が目的地に行くための最短路だと思い込んでいたのもあるかも知れません。

結局、入口の特徴がしっかりつかめなかったのと、方向感覚が狂わされたので、その他いろいろな要素が協合して入口がわからなくなっていたわけです。日が出ていればそれで方角がわかっていたかも知れません。最後にバスに戻るときに、同じように出口がわからなくなっている人がいました。

場所がわかったところで、安心して園内をまわることができます。芝桜の状況を見に行きます。ほとんど花がついていません。これでも一番たくさん咲いているところのものです。

こちらはあまり手入れされていないところの芝桜です。これから見ると花はまだたくさんつけていたようです。

トレジャーガーデンで見られた花を紹介します。ボーダーガーデンで一番多かったのがノースポールです。マーガレットとの違いはよく分かっていません。黄色いのはムルチコーレです。どちらもクリサンセマム属の花です。

これもよく見る花です。調べたらすぐにわかりそうなのですが、いまだにわかっていません。

那須高原の宿に着いたときは薄暗くなっています。本来なら日が沈むのが遅いはずです。時計で見る限りは、日没までだいぶ時間があるような気がします。ちょっと、周りを歩いてみることにします。部屋は12階なのでエレベーターで降りるしかありません。乗って降りていると、同じツアー仲間が、もう食事会場へ移動しています。よく考えてみると夕食時間が始まっていました。食券がないので、このまま散歩をすることにします。星を見るためには、宿の周りの状態が知る必要があります。裏手あたりはどうかと目をつけていたので、こちらを中心に歩いてみます。まだちょっと雨はぱらついているようです。

競技場のような窪地があり、周りは観覧席風の斜面になっている所があります。所々にツツジの花がきれいに咲いています。

ここから奥に行く小径があって、東屋につながっています。小川も流れていて、俳句の書かれた石碑がいくつかあります。石碑になるほど、良い句なのかどうかわかりません。

ここから奥に行く小径があって、東屋につながっています。小川も流れていて、俳句の書かれた石碑がいくつかあります。石碑になるほど、良い句なのかどうかわかりません。

ここから右に車の轍のようなものがあります。そこを進んで行くと、横に畑の様なものが見えてきました。周りに比べて低くなっているので、池かと思っていたのですが、見直してみると間違いなく畑でした。

ここから右に車の轍のようなものがあります。そこを進んで行くと、横に畑の様なものが見えてきました。周りに比べて低くなっているので、池かと思っていたのですが、見直してみると間違いなく畑でした。

この先で、民家が何軒か見えてきました。かなり薄暗いのと、星を見るためにはこれ以上遠くへ行ってもなにもなさそうなこと、夕食時間が始まっているのとで、引き返すことにしました。

この先で、民家が何軒か見えてきました。かなり薄暗いのと、星を見るためにはこれ以上遠くへ行ってもなにもなさそうなこと、夕食時間が始まっているのとで、引き返すことにしました。

夕食は、バイキングです。これと言って目玉になるようなものはなかったようです。食後に、売店をぶらぶらと眺めた後、建物の裏手に回ってみました。まだ雨がぱらついています。裏手全体に明かりがあります。どこで見ても変わらないようです。あまり遠くに行かなくてもバスの駐まっている駐車場あたりでもじゅうぶんでしょう。

戻って温泉に浸かってもまだ寝るまでには早い時間です。館内をぶらぶらとしたのですが、やることはなく結局寝ることにしました。

朝は早めに目が覚めました。窓の外を見て天気を確認します。空に晴れ間が出ています。今日の天気は良さそうです。まだ朝靄がかかっているのか、遠くの景色はぼんやりしています。 散歩に出かけることにしました。廊下に出て反対側の窓を見ると、朝日が昇っているのが見えます。

散歩に出かけることにしました。廊下に出て反対側の窓を見ると、朝日が昇っているのが見えます。

山を降りたところに、リンドウ湖というのがあります。気になるのでそちらの方に行ってみます。宿を出たところで、聞き慣れない声で鳥がさえずっています。写真に撮ってみたら、どう見てもカワラヒワです。知っている鳴き声と全然違っています。

山を降りたところに、リンドウ湖というのがあります。気になるのでそちらの方に行ってみます。宿を出たところで、聞き慣れない声で鳥がさえずっています。写真に撮ってみたら、どう見てもカワラヒワです。知っている鳴き声と全然違っています。

宿の周りにある桜です。まだ花びらはついていますが、何とかしがみついているという感じです。

宿の周りにある桜です。まだ花びらはついていますが、何とかしがみついているという感じです。

道路に出ました。まだ朝靄でかなりかすんでいます。

道路に出ました。まだ朝靄でかなりかすんでいます。

牧場のようなところの周りにドウダンツツジが咲いています。朝日に照らされてきれいです。

牧場のようなところの周りにドウダンツツジが咲いています。朝日に照らされてきれいです。

リンドウ湖の近くにつきましたが、有料施設が間にあって近づくことができません。空いている時間でもないので入ることもできません。回れる道がないか探したのですが、どうも湖はこの施設の中にあるようです。駐車場からかろうじて湖の一部が見えました。駐車場に入ろうか迷ったのですが、犬を散歩させている人がいたので、入っていきました。

リンドウ湖の近くにつきましたが、有料施設が間にあって近づくことができません。空いている時間でもないので入ることもできません。回れる道がないか探したのですが、どうも湖はこの施設の中にあるようです。駐車場からかろうじて湖の一部が見えました。駐車場に入ろうか迷ったのですが、犬を散歩させている人がいたので、入っていきました。

この施設の入口に芝桜が咲いています。枯れ始めている花もありますが、いっぱい咲いています。トレジャーセンターのも、まだ手入れをしていなければここまでとは言わなくても、そこそこのものは見られたような気がします。

この施設の入口に芝桜が咲いています。枯れ始めている花もありますが、いっぱい咲いています。トレジャーセンターのも、まだ手入れをしていなければここまでとは言わなくても、そこそこのものは見られたような気がします。

道路の反対側で、ビオラが咲いています。野生のスミレだと思っていたのですが、花びらの開き具合からするとどう考えてもビオラです。

道路の反対側で、ビオラが咲いています。野生のスミレだと思っていたのですが、花びらの開き具合からするとどう考えてもビオラです。

写真を撮っているときに、散歩中の犬が不思議そうな顔をしてみていました。このあたりは、散歩中の犬が多いようです。これが3匹目です。民家らしいものはあまり見かけません。どこで飼われているのでしょうか。

写真を撮っているときに、散歩中の犬が不思議そうな顔をしてみていました。このあたりは、散歩中の犬が多いようです。これが3匹目です。民家らしいものはあまり見かけません。どこで飼われているのでしょうか。

良い時間なので、宿に戻ります。牧場の中でキジの鳴き声がすすので見ると、岩の上にいるのが見えました。このあたりは、朝早くからキジの鳴き声がよく聞こえてきます。 ここからは、宿まですぐの距離です。部屋に戻っても朝食にはまだちょっと早い時間だったので、温泉で汗を洗い流してから食べることにしました。食堂で、水筒にお茶を入れもらおうとしたのですが、宿のルールでできないとのことです。部屋に残っているティーパックで入れることにします。次回の旅行からは、水筒だけでなく、茶葉も用意することにします。

ここからは、宿まですぐの距離です。部屋に戻っても朝食にはまだちょっと早い時間だったので、温泉で汗を洗い流してから食べることにしました。食堂で、水筒にお茶を入れもらおうとしたのですが、宿のルールでできないとのことです。部屋に残っているティーパックで入れることにします。次回の旅行からは、水筒だけでなく、茶葉も用意することにします。

夕食は、バイキングです。これと言って目玉になるようなものはなかったようです。食後に、売店をぶらぶらと眺めた後、建物の裏手に回ってみました。まだ雨がぱらついています。裏手全体に明かりがあります。どこで見ても変わらないようです。あまり遠くに行かなくてもバスの駐まっている駐車場あたりでもじゅうぶんでしょう。

戻って温泉に浸かってもまだ寝るまでには早い時間です。館内をぶらぶらとしたのですが、やることはなく結局寝ることにしました。

朝は早めに目が覚めました。窓の外を見て天気を確認します。空に晴れ間が出ています。今日の天気は良さそうです。まだ朝靄がかかっているのか、遠くの景色はぼんやりしています。

良い時間なので、宿に戻ります。牧場の中でキジの鳴き声がすすので見ると、岩の上にいるのが見えました。このあたりは、朝早くからキジの鳴き声がよく聞こえてきます。

今日の見学の出発は8時です。その前に、部屋の鍵をフロントに預けます。ベッドをしっかり作ってくれてもすぐにグジャグジャにするだけなので部屋掃除はいらないと告げていたら手続きに時間がかかりました。後ろに並んでいた人がいらいらして鍵だけ渡してさっさと出て行きました。この人達は掃除してもらうのでしょうか。

今日はかなりの距離を走るようです。それも地道がほとんどです。最初の目的地は白河フラワーワールドです。メインのチューリップは見頃を過ぎているそうです。代わりにジャーマンアイリスが咲き始めているとのことです。

最初は高速に入るのかと思ったのですが、地道でした。1区間なので入るまでもなかったようです。道沿いのフジは、明るいのと速度がゆっくりなのとできれいに撮れます。 すぐに、白河市内に入ります。新幹線の新白河駅です。

すぐに、白河市内に入ります。新幹線の新白河駅です。

町中を突っ切っり10分足らずで白河フラワーワールドに到着です。近くに白河の関跡などがあるようですが、また今度来ることにします。

町中を突っ切っり10分足らずで白河フラワーワールドに到着です。近くに白河の関跡などがあるようですが、また今度来ることにします。

入口でチケットとパンフをもらいます。チケットに番号が書いてあって、くじになっています。1番違いでもらい損ねました。このあたりのくじ運は全くよくないようです。

入口でチケットとパンフをもらいます。チケットに番号が書いてあって、くじになっています。1番違いでもらい損ねました。このあたりのくじ運は全くよくないようです。

チューリップは終わりと聞いていたのですが、入口を入ってすぐのところの花はきれいでした。鉢(樽?)植えだからでしょうか。 中に入ってみると、確かに枯れ始めたものが多いようです。まだまとまってきれいに咲いているところもあります。

中に入ってみると、確かに枯れ始めたものが多いようです。まだまとまってきれいに咲いているところもあります。

ネグリ何とかと書いてあります。この花の名前かと思ったのですが、調べてみると、ネグリターバロットという、後ろに咲いている黒いチューリップの品種名のようです。

ネグリ何とかと書いてあります。この花の名前かと思ったのですが、調べてみると、ネグリターバロットという、後ろに咲いている黒いチューリップの品種名のようです。

ジャーマンアイリスが気になりますので、見に行きます。温室の中のようなところにたくさん植わっているところがありますが、数えるほどしか花は見えません。まだまだこれからのようです。

ジャーマンアイリスが気になりますので、見に行きます。温室の中のようなところにたくさん植わっているところがありますが、数えるほどしか花は見えません。まだまだこれからのようです。

他の花を見ていきます。アイスランドポピーです。後ろの桜はまだ花をつけています。

他の花を見ていきます。アイスランドポピーです。後ろの桜はまだ花をつけています。

リビングストンデージーです。桜の花びらに埋まっています。ここのものは、日陰のせいかまだ開ききっていません。

リビングストンデージーです。桜の花びらに埋まっています。ここのものは、日陰のせいかまだ開ききっていません。

リナリアです。姫キンギョソウども言います。

リナリアです。姫キンギョソウども言います。

ルピナスです。植えられているというより、チューリップの畝の間の畦とかに勝手に生えているという感じです。

ルピナスです。植えられているというより、チューリップの畝の間の畦とかに勝手に生えているという感じです。

ヤグルマギクです。

ヤグルマギクです。

芝桜です。ここのものは、花がまばらです。これだと花期は終わったといえるかも知れません。でも、伸びすぎです。

芝桜です。ここのものは、花がまばらです。これだと花期は終わったといえるかも知れません。でも、伸びすぎです。

フジです。きれいに咲いています。まだまだこれからが盛りのようです。この後に行くところのものは本当にピークを過ぎたのでしょうか。

フジです。きれいに咲いています。まだまだこれからが盛りのようです。この後に行くところのものは本当にピークを過ぎたのでしょうか。

シャクナゲです。

シャクナゲです。

ここのものは畝ごとに花が植えられているので、花壇というより畑の花を見ているような感じです。

ここのものは畝ごとに花が植えられているので、花壇というより畑の花を見ているような感じです。

最初は高速に入るのかと思ったのですが、地道でした。1区間なので入るまでもなかったようです。道沿いのフジは、明るいのと速度がゆっくりなのとできれいに撮れます。

チューリップは終わりと聞いていたのですが、入口を入ってすぐのところの花はきれいでした。鉢(樽?)植えだからでしょうか。

白河フラワーワールドは一応一通りは見終わったのですが、外にも花のあるところが別の班の添乗員さんが教えてくれます。時間があるというので、そこにいってみることにします。

そこは水路の横にあります。水路のヨシにオオヨシキリが留まって鳴いています。

3人組の女性が鳥を見に来たのですが、声が大きかったのか向こうの方に行ってしまいました。警戒されてしまったので探すのは難しいでしょう。鳥の名前を聞かれたのですが、その時は勘違いをしていてセッカといってしまいました。鳴き方は、ギョギョシではなく自転車のブレーキのような声でした。間違えてごめんなさい。 教えてくれた場所は、園内に植える花を増やしているところのようです。リビングストンデージーやジャーマンアイリスなどが植わっています。植え替えのため運んでいこうと軽トラの荷台に積み込んでいたジャーマンアイリスです。

教えてくれた場所は、園内に植える花を増やしているところのようです。リビングストンデージーやジャーマンアイリスなどが植わっています。植え替えのため運んでいこうと軽トラの荷台に積み込んでいたジャーマンアイリスです。

ここからバスに戻り次の目的地に出発です、行き先は大子町の袋田の滝です。今はちょっとだけ福島県に入っています。次の花の場所は、茨城県ひたちなか市の海浜公園です。白河から見たらそこに行くちょうど真ん中あたりに滝はあります。

ここからバスに戻り次の目的地に出発です、行き先は大子町の袋田の滝です。今はちょっとだけ福島県に入っています。次の花の場所は、茨城県ひたちなか市の海浜公園です。白河から見たらそこに行くちょうど真ん中あたりに滝はあります。

道は棚倉というところを通ります。棚倉構造線はフォッサマグナの東の端とされています。気になりますが、バスはお構いなく進んで行きます。県境を越え、ずっと横を流れていた川から支流側に入っていきます。バスは駐められるところがないので、ホテルのような建物の敷地に入ります。

滝のある方向に大きな崖があります。滝と関係したできたものなのでしょうか。 ここでは昼食休憩を兼ねています。どちらかというと、昼食ができる場所がここしかないような感じです。それでも、今回は人数が多すぎます。1度では無理なので、2グループに分かれることになりました。1班は先に食べるグループに入っています。昼食時間にはまだまだ早いのですが、店に入ってから食事を済ませてから滝見学に行きます。

ここでは昼食休憩を兼ねています。どちらかというと、昼食ができる場所がここしかないような感じです。それでも、今回は人数が多すぎます。1度では無理なので、2グループに分かれることになりました。1班は先に食べるグループに入っています。昼食時間にはまだまだ早いのですが、店に入ってから食事を済ませてから滝見学に行きます。

けんちんそばと麦とろご飯のセットです。がっぺ御膳といいますが、がっぺの意味を聞き忘れました。卵の黄身が白っぽい色をしています。このあたりのたまごはこんなのでしょうか。漬け物は意外とあっさりしていました。

食事が終わって、滝の方に歩いて行きます。途中で待っていた添乗員さんから入場券をもらってさらに進みます。

四度の滝不動明王と書かれたお寺があります。今は滝が本命です。滝からの帰りに寄ってみることにします。 途中で大子町がパンフレットなどを配っているテントがあります。滝のでき方と書かれたものがありましたのでもらいました。他にもいっぱいパンフレットがもらえました。

途中で大子町がパンフレットなどを配っているテントがあります。滝のでき方と書かれたものがありましたのでもらいました。他にもいっぱいパンフレットがもらえました。

滝の入場券売り場で入場券を見せて、中に入ります。滝まではトンネルが続いているようです。イルミネーションで飾られていますが、うまく写真に撮れませんでした。 トンネルの突き当たりから、岩場にあいたデッキのようなことろから滝を見ることができるようになっています。

トンネルの突き当たりから、岩場にあいたデッキのようなことろから滝を見ることができるようになっています。

袋田の滝は、日光の華厳滝、那智の滝と並んで日本の3名瀑といわれています。他の2つは真っ直ぐ落ちるのとは違って何段かに分かれて落ちています。4段くらい見えます。 滝が大きいからか近いからなのか全景が入りません。2枚に分けて載せます。上の写真は下の写真の倍くらいに拡大されています。上の方の段です。岩と重なってどうなっているのかわかりにくくなっています。

滝が大きいからか近いからなのか全景が入りません。2枚に分けて載せます。上の写真は下の写真の倍くらいに拡大されています。上の方の段です。岩と重なってどうなっているのかわかりにくくなっています。

下の段です。上の写真の下の2筋の流れが上の方に写っています。近いせいか流れに迫力があります。

下の段です。上の写真の下の2筋の流れが上の方に写っています。近いせいか流れに迫力があります。

滝下流側です。大きく浸食され、深い谷になっています。奥の橋からこちら側に向かって崖を削るようにして狭い道が続いています。昔の滝道だったようです。今のトンネルがなければ、ここに来るだけでも大変だったことが想像できます。

滝下流側です。大きく浸食され、深い谷になっています。奥の橋からこちら側に向かって崖を削るようにして狭い道が続いています。昔の滝道だったようです。今のトンネルがなければ、ここに来るだけでも大変だったことが想像できます。

岩肌の岩石です。角張った小石のようなものがいっぱい見えます。先ほどもらったパンフには、水中火山の噴火と書かれています。岩石の名称は、水冷自破砕溶岩(ハイアロクラスタイト)といいます。

岩肌の岩石です。角張った小石のようなものがいっぱい見えます。先ほどもらったパンフには、水中火山の噴火と書かれています。岩石の名称は、水冷自破砕溶岩(ハイアロクラスタイト)といいます。

滝はまだ見る場所があるみたいです。そちらに行って見ることにします。

滝はまだ見る場所があるみたいです。そちらに行って見ることにします。

3人組の女性が鳥を見に来たのですが、声が大きかったのか向こうの方に行ってしまいました。警戒されてしまったので探すのは難しいでしょう。鳥の名前を聞かれたのですが、その時は勘違いをしていてセッカといってしまいました。鳴き方は、ギョギョシではなく自転車のブレーキのような声でした。間違えてごめんなさい。

道は棚倉というところを通ります。棚倉構造線はフォッサマグナの東の端とされています。気になりますが、バスはお構いなく進んで行きます。県境を越え、ずっと横を流れていた川から支流側に入っていきます。バスは駐められるところがないので、ホテルのような建物の敷地に入ります。

滝のある方向に大きな崖があります。滝と関係したできたものなのでしょうか。

けんちんそばと麦とろご飯のセットです。がっぺ御膳といいますが、がっぺの意味を聞き忘れました。卵の黄身が白っぽい色をしています。このあたりのたまごはこんなのでしょうか。漬け物は意外とあっさりしていました。

食事が終わって、滝の方に歩いて行きます。途中で待っていた添乗員さんから入場券をもらってさらに進みます。

四度の滝不動明王と書かれたお寺があります。今は滝が本命です。滝からの帰りに寄ってみることにします。

滝の入場券売り場で入場券を見せて、中に入ります。滝まではトンネルが続いているようです。イルミネーションで飾られていますが、うまく写真に撮れませんでした。

袋田の滝は、日光の華厳滝、那智の滝と並んで日本の3名瀑といわれています。他の2つは真っ直ぐ落ちるのとは違って何段かに分かれて落ちています。4段くらい見えます。

トンネルの突き当たりには。エレベーターがついています。これとトンネルのことをかがえれば、入場料のことは納得がいきます。エレベーターで上にあがってみます。上がったところから、観望台があります。見下ろす感じになっていて一番下の段の滝が見えません。ちょっと上がりすぎのようです。上の段の滝壺はよく見えます。

かなり急な階段が続いています。下りてくる人は手をついています。下が見えるのが怖いようです。ほぼ、袋田の滝の上まで上がり切れたようです。天狗岩と解説があります。藪というか林の中なので周りは見えません。横にあるこの岩のことでしょうか。

元の道に戻ったところで、崖に岩がでていて細かいところまでよく見えます。水冷自破砕溶岩で間違いないでしょう。

バス乗り場まで戻りました。まだちょっとだけ時間があります。川に鯉のぼりがあるので見ていたら、真ん中には鮎がぶら下がっていました。

海浜公園に到着です。バスは駐車場入口に入りますが、入口らしい建物は見えません。バスの駐めるところまで来ましたが、まだ入口ははるか先にあります。半分ほど来たようですが、この先500mはあるでしょうか。バスは入口近くまで行ってくれることになりました。帰りは、ここに迎えに来てくれるそうです。出発10分前までに戻ってくれば良いようです。それでも、バス駐車場まで戻るよりははるかに楽です。バスを探すのも大変そうです。

団体入場口から入ります。ゲート前だけで大きな広場があります。

園内地図を受け取って、どうまわるかを考えます。見るところは色々ありそうですが、ここに来た目的は、ネモフィラの丘です。事前情報では、ピークは過ぎているとのことです。他のところでは、まだ咲いていましたから、全然だめだというわけではないようです。といっても、トレジャーガーデンのこともあります。油断はできません。

園内地図を受け取って、どうまわるかを考えます。見るところは色々ありそうですが、ここに来た目的は、ネモフィラの丘です。事前情報では、ピークは過ぎているとのことです。他のところでは、まだ咲いていましたから、全然だめだというわけではないようです。といっても、トレジャーガーデンのこともあります。油断はできません。

一番広い道は、人でいっぱいです。混雑ルートと地図に書かれています。池沿いの裏道を狙って進んで行きます。池が切れたところで混雑ルートに合流しました。振り返ってみた、ゲートです。ここまでで10分近くかかっています。まだ行程の半分くらいです。 ここの放送は、ものすごくゆっくりしゃべっています。反響の対策かなと思っていましたが、だいたいそのようでした。あちらこちらのスピーカーから、時間がずれて放送が聞こえてきます。ゆっくりよりは、区切りまで読み上げてからしばらく間を取った方が聞き取りやすくなりそうです。

ここの放送は、ものすごくゆっくりしゃべっています。反響の対策かなと思っていましたが、だいたいそのようでした。あちらこちらのスピーカーから、時間がずれて放送が聞こえてきます。ゆっくりよりは、区切りまで読み上げてからしばらく間を取った方が聞き取りやすくなりそうです。

ここからは林の中に見える道をいきます。木道になっています。 混雑回避ルートと書かれている道と思ったのですがそうではないようです。すぐに、混雑ルートに出ました。そのまま進んで行きます。みはらしの丘がみえてきました。この丘一面に、ネモフィラが植えられています。花よりは、人の多さにびっくりです。

混雑回避ルートと書かれている道と思ったのですがそうではないようです。すぐに、混雑ルートに出ました。そのまま進んで行きます。みはらしの丘がみえてきました。この丘一面に、ネモフィラが植えられています。花よりは、人の多さにびっくりです。

ナノハナとネモフィラの色の違いがきれいです。人はどうしても入ってしまいます。

ナノハナとネモフィラの色の違いがきれいです。人はどうしても入ってしまいます。

木陰とネモフィラです。

木陰とネモフィラです。

この一画が一番たくさん咲いていたような気がします。

この一画が一番たくさん咲いていたような気がします。

他の場所はまばらといってもじゅうぶんにきれいです。花のアップです。

他の場所はまばらといってもじゅうぶんにきれいです。花のアップです。

水色の花や、白色の花も混ざっています。

水色の花や、白色の花も混ざっています。

古民家が復元されている場所があります。それを背景にして見ました。

古民家が復元されている場所があります。それを背景にして見ました。

丘の上からは海も見えます。こちら側は、ナズナなどの雑草が多いようです。

丘の上からは海も見えます。こちら側は、ナズナなどの雑草が多いようです。

一番広い道は、人でいっぱいです。混雑ルートと地図に書かれています。池沿いの裏道を狙って進んで行きます。池が切れたところで混雑ルートに合流しました。振り返ってみた、ゲートです。ここまでで10分近くかかっています。まだ行程の半分くらいです。

ここからは林の中に見える道をいきます。木道になっています。

海浜公園には、ネモフィラ以外の花もいっぱい咲いています。これは、ツマジロヒナギク(カリフォルニアデージー)です。入口近くでかなり広い範囲で咲いていました。

バスは予定通りの時刻に出発です。次の目的地は水戸の偕楽園です。梅の花を見に来ましたが、今回はミヤマキリシマが目的です。ここも事前情報では、花期は終わったということです。

海浜公園からすぐに、高速道路に入ります。今日初めての高速道路です。これまで160kmほど走っていますが、全て地道でした。高速道路は水戸南まで13kmです。

途中鉄道が見えます。ひたちなか海浜鉄道かなと思ったのですが鹿島臨海鉄道でした。列車は水戸に向かっています。

駐車場から見た偕楽園駅です。今日は使われていません。というより前回は年数回しか使わないときにたまたまあたっていただけでした。

前回は参拝する時間はありませんでした。まずは目的のものを見てからにします。ほとんど隣接してある偕楽園東門に向かいます。

偕楽園のミヤマキリシマの場所は前回来たときに調べています。東門から見て見晴広場の奥にあります。何も見ず真っ直ぐ進んで行きます。ミヤマキリシマが見えてきましたが、色がちょっと悪いようです。花も少ない感じです。

中に入って見えた建物です。

この後は那須高原の宿に戻るだけです。今日は、花はもう一つのところもあったけれども、いっぱい寄れて満足です。

水戸偕楽園から、那須高原に戻ります。水戸ICに行き、そこからずっと高速道路になります。常磐自動車道から北関東自動車道に入り西に向けて走ります。左側に筑波山が見えるはずなのですが、景色が途切れ途切れにしか見えずわからずじまいでした。

道は東北道に入ります。昨日に比べて雲は薄いのですが、少しかすんでいます。1時間弱遅い時間ですが、ずっと明るくなっています。雲が厚かったので暗かったのですね。頭の丸い高い山が見えます。男体山でしょうか。

もうほとんど那須高原まで帰ってきているのですが、長時間走ったということで、大谷PAでトイレ休憩が入ります。その直前に夕日が見えていたので、バスを降りると真っ先に取りに行きました。

もうほとんど那須高原まで帰ってきているのですが、長時間走ったということで、大谷PAでトイレ休憩が入ります。その直前に夕日が見えていたので、バスを降りると真っ先に取りに行きました。

PAをでて、次に通ったのが宇都宮ICです、その手前2kmのところで正面に山が見えます。高原山のようです。有名ではありませんが、活火山です。

PAをでて、次に通ったのが宇都宮ICです、その手前2kmのところで正面に山が見えます。高原山のようです。有名ではありませんが、活火山です。

ここから1時間弱走って宿に到着です。7時近くになっています。まずは、夕食です。星が見えるかも知れないので、急いで済ませます。部屋掃除をしてもらわなかったので、館内で使える金券をもらっています。これと、現金を合わせてお土産物を買います。その後写真を撮る道具を持って、バス駐車場に行きます。機材をセッティングしているときに、予備の電池とかの入った小物入れを忘れたのに気がつきます。セルフタイマーを利用すればカメラに触るのはシャッターを閉じる時だけです。このままいくことにします。

ここから1時間弱走って宿に到着です。7時近くになっています。まずは、夕食です。星が見えるかも知れないので、急いで済ませます。部屋掃除をしてもらわなかったので、館内で使える金券をもらっています。これと、現金を合わせてお土産物を買います。その後写真を撮る道具を持って、バス駐車場に行きます。機材をセッティングしているときに、予備の電池とかの入った小物入れを忘れたのに気がつきます。セルフタイマーを利用すればカメラに触るのはシャッターを閉じる時だけです。このままいくことにします。

晴れているのは、ふたご座からこぐま座にかけてのの一画だけです。北極星が見えているので、極軸合わせには支障がありません。いつもより高くにある感じがします。

ふたご座の写真です。二人並んで写っています。 何枚か撮ったら、だんだん雲が切れ目が広がってきました。本格的に撮ろうとしたら、カメラの電池がなくなってしまいました。部屋に取りに戻らないといけません。機材を持って戻り、フロントに預けて部屋に取りに戻ります。

何枚か撮ったら、だんだん雲が切れ目が広がってきました。本格的に撮ろうとしたら、カメラの電池がなくなってしまいました。部屋に取りに戻らないといけません。機材を持って戻り、フロントに預けて部屋に取りに戻ります。

再び駐車場に戻って機材をセットし写真を撮ります。取りに戻っている間に雲が広がっています。ふたご座の見えている一画を撮ったのですが、雲でにじんだように写っています。 おおぐま座の頭にかけての一画です。といっても晴れていたのはこことふたご座の一画だけだったのでそう思っていますが、星図との比較で場所は特定できていません。星の写りは今ひとつです。

おおぐま座の頭にかけての一画です。といっても晴れていたのはこことふたご座の一画だけだったのでそう思っていますが、星図との比較で場所は特定できていません。星の写りは今ひとつです。

この後完全に雲におおわれ星が見えなくなってしまいましたので、星見は終了します。後は、温泉に浸かって、荷物を整理したら、寝るだけです。

この後完全に雲におおわれ星が見えなくなってしまいましたので、星見は終了します。後は、温泉に浸かって、荷物を整理したら、寝るだけです。

翌朝も、日の出前に目が覚めました。窓から見る景色です。かすんでいますが、青空が広がっているようです。 そろそろ日の出と思って廊下に出たのですが、昇ったあとでした。

そろそろ日の出と思って廊下に出たのですが、昇ったあとでした。

支度をしてから、外を歩いてみることにします。外に出たときには、山がよく見えるようになってきています。玄関から見える那須山です。

支度をしてから、外を歩いてみることにします。外に出たときには、山がよく見えるようになってきています。玄関から見える那須山です。

初日の晩に行った方向に行きます。林をぬけたところで、今日もキジを見ました。今回はこちらの隠れるところがなかったので、早くに気づかれてしまいました。

初日の晩に行った方向に行きます。林をぬけたところで、今日もキジを見ました。今回はこちらの隠れるところがなかったので、早くに気づかれてしまいました。

この先は別荘地のようなところが続いています。電線に聞き慣れない鳴き声で鳴いている鳥がいましたが、これもカワラヒワのようです。いろいろな鳴き方をするようです。

この先は別荘地のようなところが続いています。電線に聞き慣れない鳴き声で鳴いている鳥がいましたが、これもカワラヒワのようです。いろいろな鳴き方をするようです。

このあたりでよく見かける山つつじです。ゴヨウツツジの仲間のようです。

このあたりでよく見かける山つつじです。ゴヨウツツジの仲間のようです。

この先何もなさそうなので宿に引き返します。宿に戻ったら、温泉で汗を流した後、朝食です。

この先何もなさそうなので宿に引き返します。宿に戻ったら、温泉で汗を流した後、朝食です。

晴れているのは、ふたご座からこぐま座にかけてのの一画だけです。北極星が見えているので、極軸合わせには支障がありません。いつもより高くにある感じがします。

ふたご座の写真です。二人並んで写っています。

再び駐車場に戻って機材をセットし写真を撮ります。取りに戻っている間に雲が広がっています。ふたご座の見えている一画を撮ったのですが、雲でにじんだように写っています。

翌朝も、日の出前に目が覚めました。窓から見る景色です。かすんでいますが、青空が広がっているようです。

宿に着く頃には、雲もほとんどなくなっていました。山に朝日が当たってよく見えます。那須山です。

玄関でしばらく待っていると、バスが来ました。トランクに荷物を預けて乗車します。予定時刻に発車できたので、全員無事に降りられたようです。今日の目的地は、あしかがフラワーパークです。那須ICまで行き高速道路を南下します。

鬼怒川を渡ります。去年、集中豪雨で大氾濫を起こした川です。小石が高く積み上がっていて、荒れそうな川の雰囲気がでています。

駐車場に、牛を乗せたトラックが駐まっています。売られていくのでしょうか。

バスは佐野市から足利市に向けて走ります、途中に見える山の山頂付近に大小の文字が書かれています。この山は何なのでしょうか。後で調べてわかったのは、山の名前は大小山ということです。山麓にある阿夫利神社の大天狗古天狗にちなんで江戸時代に最初の文字が作られたようです。

フラワーパークの入口です。たくさんの人がいます。よく考えてみると、今日は日曜日です。これからたくさんの人が繰り出してきそうです。

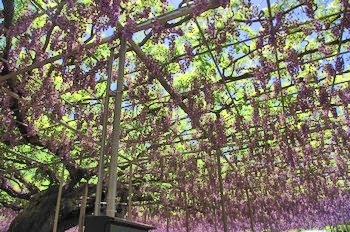

大藤を求めてさまよい続けます。棚になっていない藤もきれいです。大藤に期待したいものです。

大藤は見たいのですが、前の橋の屋根代わりに藤棚がつけられています。寄り道をしていくことにします。うす紅橋のようです。

西ゲート近くの、大長藤です。この木も立派です。

大藤を見た後、園内を一周見て回りました。その時にもいくつか大きな藤が見られました。遠くからでも目立つのですが、高いフェンスのようなところに、藤が絡んでいます。パンフには白藤の滝と書かれています。花はいっぱいついているようなのですが、葉っぱと重なっていてあまり多いようには見えません。

多かったのは、ピンク系の花です。原種に近い色です。

園内の花です。花壇としてきれいに整備されているので、見応えがあります。たとえば池の中の花壇です。花はペチュニアでしょうか。きれいに並べて植えています。

あしかがフラワーパークは、残すところあと一画になりました。ここまで、1時間以上が経過しています。日差しも強く暑かったので、水分補給もしておきたいところです。残念ながら、水筒は、バスの中に置き忘れています。見残している一画の端にフードテラスがあります。ジュースでも買って飲もうかなと思ったのですが、添乗員さんがここのソフトクリームのことを言っていたのを思い出しました。 あまり冷たいものは食べる習慣がないのですが、イチゴのソフトにしました。案の定、一口食べただけで、冷たさで胃が痛くなりました。後で通った出口近くでこれより安い値段でイチゴを売っていましたが、このことが先にわかっていれば、こちらにしたと思います。

さて残った一画です。ここには、いろいろな種類のバラが咲いています。これまでも園内の所々でバラの花を見てきました。

ここのものは、種類も数もたくさんあります。

ここのものは、種類も数もたくさんあります。

比較的きれいと思ったものをいくつかあげます。この花はピンク色がきれいです。

比較的きれいと思ったものをいくつかあげます。この花はピンク色がきれいです。

こちらはオレンジ色です。

こちらはオレンジ色です。

たいがいは名札がつけられています。覚えきれません。いちいち名札を写していてもしきりがなし、どうせ見直してもわからないので、名前を覚えるのはあきらめます。これなんかはたまたま名札がわかりやすいところにあったので入れています。

たいがいは名札がつけられています。覚えきれません。いちいち名札を写していてもしきりがなし、どうせ見直してもわからないので、名前を覚えるのはあきらめます。これなんかはたまたま名札がわかりやすいところにあったので入れています。

道路側のフェンスを隠すように咲いていたバラです。何種類かあって混じっているのか、花の咲き始めと終わりで色が違っているためなのかは、遠くだったのでわかりません。

道路側のフェンスを隠すように咲いていたバラです。何種類かあって混じっているのか、花の咲き始めと終わりで色が違っているためなのかは、遠くだったのでわかりません。

これは、アーチになっていたバラです。入場口からのゲートのような感じになっています。

これは、アーチになっていたバラです。入場口からのゲートのような感じになっています。

そろそろ出口に近づいてきました。バス出発の少し前になっています。花の苗がいっぱい売られています。何か買いたかったのですが、色々と目移りがして結局買えませんでした。シャクナゲくらいは、日陰でも育つので買っておいた方がよかったかも知れません。

そろそろ出口に近づいてきました。バス出発の少し前になっています。花の苗がいっぱい売られています。何か買いたかったのですが、色々と目移りがして結局買えませんでした。シャクナゲくらいは、日陰でも育つので買っておいた方がよかったかも知れません。

花売り場を過ぎると、お土産物コーナーです。この頃になるとバスの時刻が気になりだしています。これはというものがなく、買わずにちょっと急ぐような感じでバスに戻りました。

バスに乗るのは、一番最後だったようです。注文していた弁当が席においてあります。もう食べ始めている人もいます。先ほどのソフトクリームがおなかを刺激しているので、もうしばらくしてからにします。

バスは予定時刻前に発車しました。走り出して気になるのが、ここから赤城山が見えるかどうかです。それらしい山が見えますが、これでいいのでしょうか。 写真を見ると、撮像素子にゴミがつきまくっています。かなり頻繁にレンズを取り替えたので、その間についたのでしょう。空など明るくコントラストの少ないものを撮るとゴミが目立ってきます。どうしようもないのでこのままいきます。

写真を見ると、撮像素子にゴミがつきまくっています。かなり頻繁にレンズを取り替えたので、その間についたのでしょう。空など明るくコントラストの少ないものを撮るとゴミが目立ってきます。どうしようもないのでこのままいきます。

こちらは、反対の方向に見えた山です。筑波山でしょうか。 バスはこのまま東京駅までノンストップで行くそうです。今日はゴールデンウィーク最後の日曜日です。道路が渋滞しているのではと心配になります。後は運任せです。胃の中のソフトクリームが落ち着いてきたので、弁当を食べます。景色は、防音壁であまりよく見えません。

バスはこのまま東京駅までノンストップで行くそうです。今日はゴールデンウィーク最後の日曜日です。道路が渋滞しているのではと心配になります。後は運任せです。胃の中のソフトクリームが落ち着いてきたので、弁当を食べます。景色は、防音壁であまりよく見えません。

心配していた渋滞は全くありませんでした。首都高までスムーズに進んできました。荒川にさしかかったあたりで、反対側の窓にスカイツリーが見えてきたようです。添乗員さんから声がかかります。荒川を渡ってからはこちら側の窓から見えるようになりました。その割には防音壁ががあって、そのすき間をのぞき込むようは感じでないと見えません。 見たかった金のう○こもこちら側の車線からだと、ビルの向こうに見上げるようになり、全体の形が見えません。ちょっと残念です。

見たかった金のう○こもこちら側の車線からだと、ビルの向こうに見上げるようになり、全体の形が見えません。ちょっと残念です。

ここを過ぎればまもなく東京駅です。

ここを過ぎればまもなく東京駅です。

花売り場を過ぎると、お土産物コーナーです。この頃になるとバスの時刻が気になりだしています。これはというものがなく、買わずにちょっと急ぐような感じでバスに戻りました。

バスに乗るのは、一番最後だったようです。注文していた弁当が席においてあります。もう食べ始めている人もいます。先ほどのソフトクリームがおなかを刺激しているので、もうしばらくしてからにします。

バスは予定時刻前に発車しました。走り出して気になるのが、ここから赤城山が見えるかどうかです。それらしい山が見えますが、これでいいのでしょうか。

こちらは、反対の方向に見えた山です。筑波山でしょうか。

心配していた渋滞は全くありませんでした。首都高までスムーズに進んできました。荒川にさしかかったあたりで、反対側の窓にスカイツリーが見えてきたようです。添乗員さんから声がかかります。荒川を渡ってからはこちら側の窓から見えるようになりました。その割には防音壁ががあって、そのすき間をのぞき込むようは感じでないと見えません。

東京駅に到着です。鍛冶橋の駐車場に行くのかなと思っていたら、駅にすぐ横につきました。日本橋口というところです。これで歩く距離は少なくなります。高速道路の渋滞がなかったおかげでだいぶ早く着いています。電車の発車までだいぶ時間があります。しばらく自由行動です。次の集合場所と時刻の指示があります。1時間弱の間、自由行動となりました。

お土産などを買う時間はありますが、その前に、東京駅のレンガ造りの駅舎を見ておきたいものです。ここから地上階ではどこにも行けそうにないので、いったん地下におります。とにかく、八重洲口と書かれている標識を頼りに進んで行きます。八重洲口の切符売り場から外に出るとレンガ造りの建物が見えてきました。

八重洲口と言っても、入口は3つあります。これは、中央口の正面入口上の飾りです。

八重洲口と言っても、入口は3つあります。これは、中央口の正面入口上の飾りです。

全景を撮りたいのですが、駅前広場の改修工事で、塀が巡らしてあって、行けるところが制限されています。正面の道路を渡ったところから見たものです。

全景を撮りたいのですが、駅前広場の改修工事で、塀が巡らしてあって、行けるところが制限されています。正面の道路を渡ったところから見たものです。

ここから、反対側を見ると、森のようなものが見えます。ここを進んで行くと皇居と書かれていたので、皇居の森のようです。皇居も見ておきたいのですが、1時間ではまわりきれないと思われますので、今回は断念します。次回と言ってもいつのことになるのでしょうか。

ここから、反対側を見ると、森のようなものが見えます。ここを進んで行くと皇居と書かれていたので、皇居の森のようです。皇居も見ておきたいのですが、1時間ではまわりきれないと思われますので、今回は断念します。次回と言ってもいつのことになるのでしょうか。

いったん日本橋口に戻ることにします。通ってきた北口の切符売り場から上を見ると天井がドーム型になっています。

いったん日本橋口に戻ることにします。通ってきた北口の切符売り場から上を見ると天井がドーム型になっています。

この時点で、まだ30分ほど時間があります。このまま歩き回るのには、荷物が重たいので、コインロッカーに入れようとしたのですが、使い方がわかりません。田舎者は困ります。しかたなく、時間まで担いで回ることにしました。

この時点で、まだ30分ほど時間があります。このまま歩き回るのには、荷物が重たいので、コインロッカーに入れようとしたのですが、使い方がわかりません。田舎者は困ります。しかたなく、時間まで担いで回ることにしました。

戻ったのが、日本橋口です。日本橋もどんなものなのか興味があります。高速道路を降りる直前にそれらしいものが見えていました。行って見ることにしました。

日本橋口から、北に行くと川があります。最初にあるのが一石橋です。対角の親柱が立派です。大正時代のものだそうです。 ここは、高速道路の出入口になっています。

ここは、高速道路の出入口になっています。

2つ目の橋です。西河岸橋と言います。 橋のたもとにあるビルの前に手鉢のようなものが置いてあります。年季の入ったものですが、どうして外に出してあるのでしょうか。このままだと痛んでしまいそうです。

橋のたもとにあるビルの前に手鉢のようなものが置いてあります。年季の入ったものですが、どうして外に出してあるのでしょうか。このままだと痛んでしまいそうです。

次の橋が、日本橋です。ここから見た日本橋です

次の橋が、日本橋です。ここから見た日本橋です

。

日本橋に着きました。上を通る首都高の橋桁にでかでかと日本橋と書かれています。一目瞭然ですが、目的の日本橋はその下にあります。橋に飾られている青銅製の龍や獅子、街灯が立派です。

。

日本橋に着きました。上を通る首都高の橋桁にでかでかと日本橋と書かれています。一目瞭然ですが、目的の日本橋はその下にあります。橋に飾られている青銅製の龍や獅子、街灯が立派です。

対岸から見たものです。石組みのアーチがしっかり造られています。

対岸から見たものです。石組みのアーチがしっかり造られています。

思ったより遠くここまで時間がかかってしまいました。道路元標も見たいのですが、探している時間はありません。東京駅に戻ります。

思ったより遠くここまで時間がかかってしまいました。道路元標も見たいのですが、探している時間はありません。東京駅に戻ります。

集合時間の少し前に、新幹線に乗車です。座席は、団体で取れた席が同じ場所と言うことで、来たときと同じになりました。あのにぎやかなグループは斜め前になるのですが、座席の向きの関係で来るときより遠くなりました。

富士山が見たいといってたので、三島駅の近くで見えるかも知れないと教えたら、見えたと報告がありました。三島からは見たことがないので、写真を撮らせてもらいました。 新富士駅から富士川橋梁にかけては、来るときと反対でかすんでみえません。もう一つのポイントの由比ヶ浜では無理なようです。

新富士駅から富士川橋梁にかけては、来るときと反対でかすんでみえません。もう一つのポイントの由比ヶ浜では無理なようです。

通路側の席だったので、とりあえず確認しようと連結部に行ったのですが、見える方向の窓側に、添乗員さん達が集まって何か話をしています。割り込むほどのこともないので見るのは断念します。この時に、京都−新大阪間では途中下車できなくなったと告げられました。団体乗車のルールを厳格適用するようになったためだそうです。それを言うなら、新幹線停車駅では降りられるというのも変な話です。今回の帰りは、新大阪まで乗車となります。帰宅は京都下車より10分ほど遅くなるでしょう。

例の4人組は、掛川でお城が見えたと言っていました。往きの名古屋駅の手前でも別の城が見えていたので、名古屋を出てしばらくすると見えるかも知れないと教えると、見つけて教えてくれました。城の名前を聞かれたのですが、よく分かっていません。清洲城と墨俣城といった有名な城はこの近くにいくつかあるのですが、それという確証はありません。尾張一宮の近くなので、一宮城とになるのではといってしまいました。よく考えてみると一宮は神社の事です、城下町ではありません。後で調べてみると、清洲城でした。いい加減なことを言ってごめんなさい。

京都からは、降りた人たちの席に移動しゆったりと座ります。車窓からは幻日が見えます。例の人たちに教えてあげると、太陽が2つあるみたいと、また、にぎやかになりました。太陽と反対側にもできていて3つだったのですが。

新大阪到着後は、改札を出た後は流れ解散となります。何人か同方向の人たちがいたのですが、その人達が切符を買っている間に電車が発車しそうだったので、先に帰らせてもらいました。

帰宅したのは6時過ぎです。細い月があるはずなのですが、探しても見つかりません。よく考えてみると日没時刻前なので、太陽が見えるはずです。低空に雲があり、隠れて見えないようです。これだけの雲があると、アルデバランどころか月さえも見つけることは不可能です。せっかく急いで帰ったのですが、アルデバラン食は断念せざるをえません。

戻ったのが、日本橋口です。日本橋もどんなものなのか興味があります。高速道路を降りる直前にそれらしいものが見えていました。行って見ることにしました。

日本橋口から、北に行くと川があります。最初にあるのが一石橋です。対角の親柱が立派です。大正時代のものだそうです。

2つ目の橋です。西河岸橋と言います。

集合時間の少し前に、新幹線に乗車です。座席は、団体で取れた席が同じ場所と言うことで、来たときと同じになりました。あのにぎやかなグループは斜め前になるのですが、座席の向きの関係で来るときより遠くなりました。

富士山が見たいといってたので、三島駅の近くで見えるかも知れないと教えたら、見えたと報告がありました。三島からは見たことがないので、写真を撮らせてもらいました。

通路側の席だったので、とりあえず確認しようと連結部に行ったのですが、見える方向の窓側に、添乗員さん達が集まって何か話をしています。割り込むほどのこともないので見るのは断念します。この時に、京都−新大阪間では途中下車できなくなったと告げられました。団体乗車のルールを厳格適用するようになったためだそうです。それを言うなら、新幹線停車駅では降りられるというのも変な話です。今回の帰りは、新大阪まで乗車となります。帰宅は京都下車より10分ほど遅くなるでしょう。

例の4人組は、掛川でお城が見えたと言っていました。往きの名古屋駅の手前でも別の城が見えていたので、名古屋を出てしばらくすると見えるかも知れないと教えると、見つけて教えてくれました。城の名前を聞かれたのですが、よく分かっていません。清洲城と墨俣城といった有名な城はこの近くにいくつかあるのですが、それという確証はありません。尾張一宮の近くなので、一宮城とになるのではといってしまいました。よく考えてみると一宮は神社の事です、城下町ではありません。後で調べてみると、清洲城でした。いい加減なことを言ってごめんなさい。

京都からは、降りた人たちの席に移動しゆったりと座ります。車窓からは幻日が見えます。例の人たちに教えてあげると、太陽が2つあるみたいと、また、にぎやかになりました。太陽と反対側にもできていて3つだったのですが。

新大阪到着後は、改札を出た後は流れ解散となります。何人か同方向の人たちがいたのですが、その人達が切符を買っている間に電車が発車しそうだったので、先に帰らせてもらいました。

帰宅したのは6時過ぎです。細い月があるはずなのですが、探しても見つかりません。よく考えてみると日没時刻前なので、太陽が見えるはずです。低空に雲があり、隠れて見えないようです。これだけの雲があると、アルデバランどころか月さえも見つけることは不可能です。せっかく急いで帰ったのですが、アルデバラン食は断念せざるをえません。

<花>

今回のツアーは目玉となる花がいくつかあります。今年は暖冬だった影響で、花の開花が早く例年だと、咲いている時期なのですが、ほとんどの花でピークが過ぎていました。この後まだ半月ほどツアーの募集があったのですが、そこでは目的のものはほとんど見られなかったと思われます。どのように対応したのでしょうか。いつ咲くのか予測できないこともありますから、しかたがないといえばそうなのでしょう。個人でいく場合は、開花情報にあわせていくという手段も取れますが、これも日帰りでないと難しいようです。チャンスを逃せばまた来年と、ずるずるといつまでも続けていそうな気がします。咲いていなかったら、運がなかったと、一か八かにかけてみるしかないようです。

一般的なフラワーガーデンでは、一つの花が終わったら次の花と、順番に見るものが変わるようになっています。今回も、目玉のことさえ考えなければ、けっこういろいろな花で楽しめたと思います。ただし、ここでないといけなかったのかと考えると、微妙なところもあります。通ったところの近くにもいくつかフラワーパークがあります。そことの違いはあったのでしょうか。当たり前かも知れませんが、目玉がなくなってしまうと、似たり寄ったりのような気がします。他にも自然に咲いている花がきれいそうな場所もあります。勝ち目はあったのでしょうか。行ったらという声も密かに聞いたのですが、そうなのかも知れません。

<見学場所>

今回もいろいろなところを回らせてもらいました。出発時刻を設定されるのですが、いつも気が付いたらその直前になっています。あわてて、バス乗り場まで走って戻るということが何度もありました。バスに戻ったのが一番最後だったということもあります。当然のことですが、お土産物屋で、何か買おうとのぞいている余裕なんてほとんどで皆無でした。

見られるものがあれば、見ておこうと欲張ってしまうのが原因かなと思われます。でも今回は、海浜公園は、回っていないところの方が多かったし、偕楽園は2回目だったので公文亭だけに絞っていたのに時間不足でした。花も園内の一ヵ所で落ち着いてみたという感じではありませんでした。あちこち回りすぎているためだけではないようです。少なくとも、比べたというわけではありませんが、歩いた距離だけで見れば他の誰よりも、格段に多いことはいえると思います。

毎回こうなっているようです。例外的なのは、お土産物屋さんの併設されているところで、ちょっと長めのトイレ休憩や昼食とかで入ったときです。買い物の時間を見ているようです。ところが、どうしても何か買っておかなければ、ということがなければ、めぼしいものが見あたらなければさっさと見切りをつけてしまいます。おかげですぐにすることがなくなってしまいます。

<オプション弁当>

今回の昼食3回も、別注でした。初日は買って行きました。2日目は、人数の関係で時刻が早くなり、11時に昼食の時間となりました。8時出発でその分朝食が早かったとはいえ、まだ胃の中に食べ物が残っている状態です。前回も、朝晩の食べ過ぎで、満腹状態のところに、押し込んでいるという感じでした。

よく考えてみると、車で回っているときは、時間がうまく合わないことが多いのと、眠たくなるのを防ぐのとで、昼食は食べないことが普通です。この時間だったら、ここで無理に食べておく必要性は全くないわけで、別に申し込まなくてもよかったのではという考えが出てきました。前回に関しては、結果的にそうでした。その日の夕食が、宿に帰る時間が遅くなり7時を回っていたため、抜いていたら夕食まで持ったのかどうかはわかりません。

<話し声>

今回のバスの席は、よくしゃべる方が後ろの席でした。ひかえてはいるのかも知れませんが、非常によく聞こえてきます。考えてみると、声は前に出るので、隣の人に聞こえる声は前の方がよく聞こえるのかも知れません。話の内容が、旅行の情報に関することとか、ためになることだったら良いのですが、会社の誰それがどうとかという話ばかり何回もしています。あまり聞きたくもない話です。おまけに、夜ぐっすりと寝たいからここでは寝ないようにすると言ってしゃべりまくられるとたまったものではありません。注意したかったのですが、結局できずに終わってしまいました。

新幹線の4人組のように、何かが見えるといってしゃべっていても気になりません。どちらかというと、そういう情報は、そうなのかと思うことがあっても、邪魔になることはありません。むしろ歓迎です。情報を共有できるというのは、団体旅行の楽しみの一つです。

せっかくツアーで一緒になった仲間ですから、周りの人を受け入れず、自分たちだけの世界に閉じこもっているというのもどうかと思います。もうちょっと旅行の方に頭を切り換えられないものでしょうか。

<バスの席>

ツアーではバスの座席は指定されます。場所が偏らないように、前中後と左右が入れ替わるように決められるようです。前後ろは、乗り物酔いが関係する人には影響があるかも知れませんが、酔わないので、別にどこであっても関係はありません。どちらかというと、風景を眺めていたいので、窓枠のないところが好みです。窓枠のところなら、日が差し込むときの、カーテンの開け閉めにも気を使います。この点については、どこに枠があるかのチェックは大変だと思うので、これは運に任せるようにしています。

左右の席を入れ替えることですが、翌日に同じ道を逆方向に走ると同じ方向の景色しか見えないのでどうかなと思うことがあります。前回にもあったのですが、それほどの距離ではなかったので、気にすることもないようです。今回思ったのは、高速道路は右側の景色の方がよく見えるということです。左側だと防音壁や植林に遮られて視界が狭くなります。スカイツリーや金のう○こも帰りに見えると期待したのですが、それほどよく見えた訳でもありません。右側の席に着いたときに、見たい方向を向いているか、天気がよいかといったようなことが、運命の分かれ道といったところでしょうか。今回も前回もどちらかというと外れだったような気がします。でもこれは「隣の芝生現象」なのかも知れません。少なくとも左側の席が多かった事が影響していることはいえます。

今回最悪だったのが、後ろの座席です。車内のローテーションのおかげで、後ろに同じ人が座る確率が非常に高くなっています。3日目にはほっとしたと同時にその前に座っている人が気の毒になりました。

<エレベーター>

泊まった宿は、13階建てで客室は3階から12階まであります。部屋は12階だったので、必然的に、一つ上の階にある食堂に行く以外はエレベーターを使用することになります。ここのエレベーターで始めに乗った時に気が付いたのは、扉が閉まるまでの時間が短いことです。乗り降りする人が多いと、乗り切らないうちに何度も閉まることがあります。これだけ早いと、閉ボタンを押さないうちに閉まってしまうこともあるので、ボタンの操作はするまでもないと思っていました。

あるときのことです。別の宿泊客の女性と2人でエレベーターを待っていました。しばらく待つと到着したので、乗り込みます。女性は、入口ドア横操作パネルのあるところに立ちました。必然的に真ん中ぐらいの操作パネルからやや遠い位置に立つ事になります。途中の階で、サラリーマン風の男性が乗ってきて後ろに立ちました。女性はパネルを操作するようすはないし、自分も操作しなくてもすぐに閉まるとわかっていますから、そのまま突っ立っていました。するといきなり後ろから手が伸びてきて、エレベーターの閉ボタンを押しました。閉まるまでが待ちきれなかったようです。でも、押さなくてもほとんど同時くらいに扉は閉まったと思われます。エレベーターが動いて、男性の降りる階に到着です。男性が勢いよく降りていきます。後ろから見ると、何か怒っているようにも見えます。 その男性の手は、エレベーターの閉ボタンのあるところに伸びています。大変なことをしてくれました。その男性は、自分の降りる階のボタンが押されていた理由を考えなかったようです。おかげで、女性が降りようとしたらドアが閉まってきて挟まれそうになりました。

エレベーターはふだんは、あまり使いません。4−5階くらいだったら階段を利用します。混みいったところに押し込められるのも好きではありません。使わないから、それを利用するルールやマナーについては詳しくありません。操作も慣れてはいません。よく、開閉ボタンを間違えて押してしまいます。降りる人がいるのにドアが閉まってきて、急いで開ボタンを押していたつもりが閉ボタンだったということが何度もあります。▶◀と◀▶との違いも、どちらが何なのかはよく考えないとわかりません。操作パネルを触るのも面倒なので、大勢の乗り降りするエレベーターでは操作パネルの前に立つことはほとんどありません。

関西では、乗り終わったら、必ず閉ボタンを押す習慣があるようです。意味が理解できませんが、連打する人もいるようです。また、操作パネルの前に立ったら、パネルの操作をしないといけないということも聞いたような気がします。関東では、このようなルールは存在しないようです。件の男性は、誰もボタンを押さないことにいらだっていたのでしょうか。降りるときには、中に残っている人がボタン操作をしないでいいように閉ボタンを押すのがマナーだといっているようにも見えました。

<エレベーター現象>

最終日出発前のエレベーターの状態については先に書いたとおりです。エレベーターに乗る人が多いと、エレベーターが団子運転になります。来るまでの間隔が長いとその分、乗る人が増え、停車時間が長くなり、動きが遅くなります。間隔が短いとこの逆です。そうなると、間隔の詰まった後ろにいるエレベーターが前にいるエレベーターに追いついて箱がみんなほとんど同じところを動いている事が起こります。これをエレベーター現象といい、エレベーター運行上の問題となってます。

今回起こったのはいくつかの要因があります。一度に100人近い人が動いたこと、止まる階数が多いこと、各人の荷物が多く一度に乗れる人数が限られていたことです。どう考えても、これを3基のエレベーターで処理をしようというのが無理があります。

いくつか対策が考えられますが、宿側で検討しているかどうか疑問です。100人以上のツアー客を受け入れると短時間に集中するのは目に見えています。何か、対策を考えていたのでしょうか。このようなことが起こっていることに気が付いていないとしたらそれは大問題です。もう乗れないのに途中の階でいちいち止まり下りきるまでに時間がかかってといたいうこともあります。乗降ができなくなった段階で、途中階での停車をやめていれば、効率が格段とよくなったのは目に見えています。現時点で機械側で対応できない問題ようにも見えます。停止階を出発後すぐにその階で呼び出しボタンが押されることが2回続いたら、その箱は満員とみて途中階を通過するようにするといった対応策はありそうです。

前回のツアーでも、この宿と同じ系列の宿に泊まりました。うろ覚えなのですが、建物の構造はよく似ていたと思います。その時の部屋は低層階だったので階段を利用していたため気が付かなかったのですが、エレベーターがなかなか来なかったという話をしていた人がいたようなです。そうだとすると、これは構造上の欠陥といって良いような気がします。

一つの階を上下するにもエレベーターを利用しないといけないという宿がありました。案の定、ここではエレベーターを待たさせられることになりました。ここの宿にあったアンケートには階段のことを書いておきました。非常時のことがありますから。待ったのは、アンケートを書いた後です。エレベーターの不満についてはわかっているのか疑問です。

<カメラのゴミ>

今回も、カメラのゴミ付着には困りました。投稿画像には処理をしていますからわかりにくいとは思います。最後のフラワーパークでは、かなり頻繁にレンズの脱着をしています。レンズ側にもキャップをするなど対策を取ったつもりですが、不十分なようです。使い始めてすぐにつくようなものは、カメラの中に入りこんでいるのかも知れません。どこに潜んでいるのでしょうか。

<見学場所>

今回もいろいろなところを回らせてもらいました。出発時刻を設定されるのですが、いつも気が付いたらその直前になっています。あわてて、バス乗り場まで走って戻るということが何度もありました。バスに戻ったのが一番最後だったということもあります。当然のことですが、お土産物屋で、何か買おうとのぞいている余裕なんてほとんどで皆無でした。

見られるものがあれば、見ておこうと欲張ってしまうのが原因かなと思われます。でも今回は、海浜公園は、回っていないところの方が多かったし、偕楽園は2回目だったので公文亭だけに絞っていたのに時間不足でした。花も園内の一ヵ所で落ち着いてみたという感じではありませんでした。あちこち回りすぎているためだけではないようです。少なくとも、比べたというわけではありませんが、歩いた距離だけで見れば他の誰よりも、格段に多いことはいえると思います。

毎回こうなっているようです。例外的なのは、お土産物屋さんの併設されているところで、ちょっと長めのトイレ休憩や昼食とかで入ったときです。買い物の時間を見ているようです。ところが、どうしても何か買っておかなければ、ということがなければ、めぼしいものが見あたらなければさっさと見切りをつけてしまいます。おかげですぐにすることがなくなってしまいます。

<オプション弁当>

今回の昼食3回も、別注でした。初日は買って行きました。2日目は、人数の関係で時刻が早くなり、11時に昼食の時間となりました。8時出発でその分朝食が早かったとはいえ、まだ胃の中に食べ物が残っている状態です。前回も、朝晩の食べ過ぎで、満腹状態のところに、押し込んでいるという感じでした。

よく考えてみると、車で回っているときは、時間がうまく合わないことが多いのと、眠たくなるのを防ぐのとで、昼食は食べないことが普通です。この時間だったら、ここで無理に食べておく必要性は全くないわけで、別に申し込まなくてもよかったのではという考えが出てきました。前回に関しては、結果的にそうでした。その日の夕食が、宿に帰る時間が遅くなり7時を回っていたため、抜いていたら夕食まで持ったのかどうかはわかりません。

<話し声>

今回のバスの席は、よくしゃべる方が後ろの席でした。ひかえてはいるのかも知れませんが、非常によく聞こえてきます。考えてみると、声は前に出るので、隣の人に聞こえる声は前の方がよく聞こえるのかも知れません。話の内容が、旅行の情報に関することとか、ためになることだったら良いのですが、会社の誰それがどうとかという話ばかり何回もしています。あまり聞きたくもない話です。おまけに、夜ぐっすりと寝たいからここでは寝ないようにすると言ってしゃべりまくられるとたまったものではありません。注意したかったのですが、結局できずに終わってしまいました。

新幹線の4人組のように、何かが見えるといってしゃべっていても気になりません。どちらかというと、そういう情報は、そうなのかと思うことがあっても、邪魔になることはありません。むしろ歓迎です。情報を共有できるというのは、団体旅行の楽しみの一つです。

せっかくツアーで一緒になった仲間ですから、周りの人を受け入れず、自分たちだけの世界に閉じこもっているというのもどうかと思います。もうちょっと旅行の方に頭を切り換えられないものでしょうか。

<バスの席>

ツアーではバスの座席は指定されます。場所が偏らないように、前中後と左右が入れ替わるように決められるようです。前後ろは、乗り物酔いが関係する人には影響があるかも知れませんが、酔わないので、別にどこであっても関係はありません。どちらかというと、風景を眺めていたいので、窓枠のないところが好みです。窓枠のところなら、日が差し込むときの、カーテンの開け閉めにも気を使います。この点については、どこに枠があるかのチェックは大変だと思うので、これは運に任せるようにしています。

左右の席を入れ替えることですが、翌日に同じ道を逆方向に走ると同じ方向の景色しか見えないのでどうかなと思うことがあります。前回にもあったのですが、それほどの距離ではなかったので、気にすることもないようです。今回思ったのは、高速道路は右側の景色の方がよく見えるということです。左側だと防音壁や植林に遮られて視界が狭くなります。スカイツリーや金のう○こも帰りに見えると期待したのですが、それほどよく見えた訳でもありません。右側の席に着いたときに、見たい方向を向いているか、天気がよいかといったようなことが、運命の分かれ道といったところでしょうか。今回も前回もどちらかというと外れだったような気がします。でもこれは「隣の芝生現象」なのかも知れません。少なくとも左側の席が多かった事が影響していることはいえます。

今回最悪だったのが、後ろの座席です。車内のローテーションのおかげで、後ろに同じ人が座る確率が非常に高くなっています。3日目にはほっとしたと同時にその前に座っている人が気の毒になりました。

<エレベーター>

泊まった宿は、13階建てで客室は3階から12階まであります。部屋は12階だったので、必然的に、一つ上の階にある食堂に行く以外はエレベーターを使用することになります。ここのエレベーターで始めに乗った時に気が付いたのは、扉が閉まるまでの時間が短いことです。乗り降りする人が多いと、乗り切らないうちに何度も閉まることがあります。これだけ早いと、閉ボタンを押さないうちに閉まってしまうこともあるので、ボタンの操作はするまでもないと思っていました。

あるときのことです。別の宿泊客の女性と2人でエレベーターを待っていました。しばらく待つと到着したので、乗り込みます。女性は、入口ドア横操作パネルのあるところに立ちました。必然的に真ん中ぐらいの操作パネルからやや遠い位置に立つ事になります。途中の階で、サラリーマン風の男性が乗ってきて後ろに立ちました。女性はパネルを操作するようすはないし、自分も操作しなくてもすぐに閉まるとわかっていますから、そのまま突っ立っていました。するといきなり後ろから手が伸びてきて、エレベーターの閉ボタンを押しました。閉まるまでが待ちきれなかったようです。でも、押さなくてもほとんど同時くらいに扉は閉まったと思われます。エレベーターが動いて、男性の降りる階に到着です。男性が勢いよく降りていきます。後ろから見ると、何か怒っているようにも見えます。 その男性の手は、エレベーターの閉ボタンのあるところに伸びています。大変なことをしてくれました。その男性は、自分の降りる階のボタンが押されていた理由を考えなかったようです。おかげで、女性が降りようとしたらドアが閉まってきて挟まれそうになりました。

エレベーターはふだんは、あまり使いません。4−5階くらいだったら階段を利用します。混みいったところに押し込められるのも好きではありません。使わないから、それを利用するルールやマナーについては詳しくありません。操作も慣れてはいません。よく、開閉ボタンを間違えて押してしまいます。降りる人がいるのにドアが閉まってきて、急いで開ボタンを押していたつもりが閉ボタンだったということが何度もあります。▶◀と◀▶との違いも、どちらが何なのかはよく考えないとわかりません。操作パネルを触るのも面倒なので、大勢の乗り降りするエレベーターでは操作パネルの前に立つことはほとんどありません。

関西では、乗り終わったら、必ず閉ボタンを押す習慣があるようです。意味が理解できませんが、連打する人もいるようです。また、操作パネルの前に立ったら、パネルの操作をしないといけないということも聞いたような気がします。関東では、このようなルールは存在しないようです。件の男性は、誰もボタンを押さないことにいらだっていたのでしょうか。降りるときには、中に残っている人がボタン操作をしないでいいように閉ボタンを押すのがマナーだといっているようにも見えました。

<エレベーター現象>

最終日出発前のエレベーターの状態については先に書いたとおりです。エレベーターに乗る人が多いと、エレベーターが団子運転になります。来るまでの間隔が長いとその分、乗る人が増え、停車時間が長くなり、動きが遅くなります。間隔が短いとこの逆です。そうなると、間隔の詰まった後ろにいるエレベーターが前にいるエレベーターに追いついて箱がみんなほとんど同じところを動いている事が起こります。これをエレベーター現象といい、エレベーター運行上の問題となってます。

今回起こったのはいくつかの要因があります。一度に100人近い人が動いたこと、止まる階数が多いこと、各人の荷物が多く一度に乗れる人数が限られていたことです。どう考えても、これを3基のエレベーターで処理をしようというのが無理があります。

いくつか対策が考えられますが、宿側で検討しているかどうか疑問です。100人以上のツアー客を受け入れると短時間に集中するのは目に見えています。何か、対策を考えていたのでしょうか。このようなことが起こっていることに気が付いていないとしたらそれは大問題です。もう乗れないのに途中の階でいちいち止まり下りきるまでに時間がかかってといたいうこともあります。乗降ができなくなった段階で、途中階での停車をやめていれば、効率が格段とよくなったのは目に見えています。現時点で機械側で対応できない問題ようにも見えます。停止階を出発後すぐにその階で呼び出しボタンが押されることが2回続いたら、その箱は満員とみて途中階を通過するようにするといった対応策はありそうです。

前回のツアーでも、この宿と同じ系列の宿に泊まりました。うろ覚えなのですが、建物の構造はよく似ていたと思います。その時の部屋は低層階だったので階段を利用していたため気が付かなかったのですが、エレベーターがなかなか来なかったという話をしていた人がいたようなです。そうだとすると、これは構造上の欠陥といって良いような気がします。

一つの階を上下するにもエレベーターを利用しないといけないという宿がありました。案の定、ここではエレベーターを待たさせられることになりました。ここの宿にあったアンケートには階段のことを書いておきました。非常時のことがありますから。待ったのは、アンケートを書いた後です。エレベーターの不満についてはわかっているのか疑問です。

<カメラのゴミ>

今回も、カメラのゴミ付着には困りました。投稿画像には処理をしていますからわかりにくいとは思います。最後のフラワーパークでは、かなり頻繁にレンズの脱着をしています。レンズ側にもキャップをするなど対策を取ったつもりですが、不十分なようです。使い始めてすぐにつくようなものは、カメラの中に入りこんでいるのかも知れません。どこに潜んでいるのでしょうか。