2021年 日帰り旅

天の橋立まで行くけれども、いっしょに来ないかという誘いがありました。コロナの新規感染者数が少なくなっています。ようすを見ながら少しずつ出かける規模を大きくしていくのがいいでしょう。ついていくことにしました。

大々的にカメラを持ち歩くのもどうかなということで、旅行中は予備に入れているコンパクトデジカメを持っていくことにします。壱岐でカメラが壊れたときに急遽購入したものです。

朝は車で迎えに来てくれることになりました。便乗させてもらいます。普通なら中国道に入って、舞鶴若狭道を経由していくのですが、集中工事のために通行止めになっています。迂回路は第2名神になっています。そこまで行くのなら通り過ぎて亀岡まで行き、そこから京都縦貫道に入る方が早くつきそうです。

亀岡まではよく利用していた経路があるのですが、そこに入る道を間違えてしまいました。亀岡と書かれた標識の2つ目を入っていくという記憶があるのですが、1つ目は遠回りになるためか、別の表示になっていました。だいぶ遠回りになりましたが、運転手さんによると間違えた道がいつも通っている道なのだそうです。

亀岡の市街に入って少し渋滞したのち、縦貫道に入りました。朝食代わりのものを買うというので、途中のSAによりました。買ったものを車内で食べてから出発です。どうして車内になったのだろう?

綾部から先です。舞鶴によりたいということなので、舞鶴若狭道に入ります。舞鶴西ICで高速道路を降りて、西舞鶴に向かいます。市街地に入る手前にお魚センターがあったような気がしていましたが、そうかかれた建物はありませんでした。かまぼこと書かれた少し大きめの店がありました。何となく記憶と似ているようです。気がつくのが遅く通り過ぎてしまいました。そのまま進みます。港の近くにとれとれセンターというのができていてそちらに向かいました。

とれとれセンターでは、ファーマーズマーケットで地場野菜をみてから、海鮮市場に行きました。ここで、魚介類の焼き物を食べました。

店をでてからは、近くに見える港の方に歩いて行きました。海上保安庁の巡視艇が停泊しています。地方で見かけるものに比べてかなり大型のものが主体です。それが何艘か並んでいます。

車に戻ってこんどは、東舞鶴の方に向かいます。東舞鶴に抜けたところに赤レンガが並んでいて、その先に赤れんがパークの案内があったので、そこに入って行きます。広い駐車場があります。

駐車場の横は、海になっていてその岸には海上自衛隊の艦船が並んでいます。

足元です。カキの殻が一列に盛り上がっています。ここだけ高かったのか、何かの理由で盛り上がったものなのか、不思議です。

駐車場を戻ったところに、案内板が並んでいるところがあります。みると、赤レンガパークの地図が書かれていました。この奧に赤れんがの建物群があるようです。

入口脇に置かれていた碇です。護衛艦しらねに搭載されていたものだそうです。

建物はたくさん並んでいて、端はかなり遠くになります。反対側に市役所があり、そこの駐車場に車を回送してくれるそうです。向こう側入口の1号館近くで待ち合わせとなりました。

中に入って最初に並んでいたのが文科省所管倉庫群です。中には入れません。

横の通路を歩いていると、横切るように線路が敷かれています。2つの建物の間に続いています。

脇にあった電柱です。これも古いものをそのまま残しているのかな。

文科省倉庫群を過ぎて、振り返って見たところです。

赤れんが倉庫群のうち、文科省管理の建物をぬけた先に見えてきたのが5号棟です。イベント会場として使われているようです。幟があって入口が開いています。中には入れるようなので入ってみることにしました。

建物内部です。これで片側半分です。鉄骨で補強されています。左側に同じくらいのスペースがあり、カフェとかトイレとがあります。床面に線路が敷かれていて向こう側に見える入口につながっています。使われていた頃は、この中まで鉄道が入ってきて貨物の積み下ろしをしていたそうです。

上にあがる階段です。手前側はイベントで使われる機材の物置として使われていて中に入ることはできません。

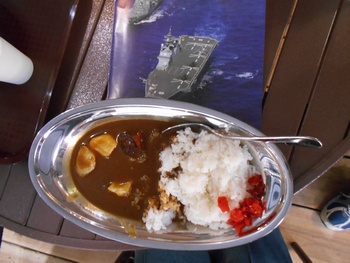

中を通りぬけて外に出ると、向こうから車を回送したグループがやってきます。ちょうど昼時なので、中のカフェで食事をする事にしました。舞鶴は海軍カレーというものが名物だそうです。ここのものは、護衛艦ふゆづきのレシピを再現しているのだそうです。他にも肉じゃがピザというのもありました。

食事が終わって、建物真ん中の側面(平面)から外に出ました。向こう側に伸びるように3つの棟が並んでいます。いちばん左側の4号棟です。

建物の間を抜けて振り返って見ると、5号棟の屋根が日差しを受けて光っていました。

後ろ側には入り江があります。その向こう側にも自衛隊の艦船が停泊しています。

3号棟には建物に関係する展示があります。詳しいことは1号棟の赤れんが博物館で見られる様ですが、ここでもだいたいの事はわかります。元海軍の施設だったそうです。博物館は少し離れているので、次に行くことにしました。引揚記念館です。

ここからは海沿い左回りに進んでいくと記念館につきます。駐車場脇から海が見えます。大きな吊り橋が架かっています。

駐車場から丘の上に上っていくと、引き揚げに使われた桟橋を復元したものが見えます。

戦争で引き揚げに使われた船が着岸するには小さすぎます。引き揚げ船からは伝馬船が往復して引き揚げ者を運んだようです。それでもまだ小さいような気がします。一部分だけが復元されたのでしょう。

入り江の向こう側にももう1本あったようです。右側の工業団地になっているあたりに関連の施設が作られていたようです。

入り江の入口側です。引き揚げ船はこの向こうからぐるっと回って入ってきます。

丘を降りて引揚記念館に行きます。途中で小学生の軍団とすれ違います。平和学習の一環なのでしょうか。みんな弁当を持っています。

引揚記念館をみた後は、天の橋立に行くことになっています。というよりはじめの目的地はおっ湖だと聞いていました。とれとれ市場まで引き返し、その前の道を真っ直ぐ進んで行きます。由良川を渡ったら川に沿って下っていけば丹後由良に着きます。由良に着く直前で、川を渡る列車が見えました。反対側の窓ごしでした。正面を高架で横切っていますから、こちら側でも見えるようになるはずです。こちら側で見えるようになって進んでいくようすです。窓反対側のガードレールのようなものがガラスに写り込んでいます。

天橋立駅周辺についたら駐車場を探します。料金はどこともちょっと高めです。行き過ぎてもここはというところがなかったので、引き返して入れそうな所を探すことにしました。

向こうから観光バスがやってきて、脇道に入っていきます。駐車場がありそうなので着いていくと、知恩寺の駐車場に着きました。ここに駐車します。周辺より少しだけ安かったようです。係員は、バスの対応で手を取られていて少し待たされました。ビューランドの割引券がもらえるということで、車を駐めてからもらっていきます。

計算上は、割引額で駐車代金の元を取れた感じになりますが、割引券はどこでももらえそうです。

横にある知恩寺に入っていきます。正面に見える大きなお堂は文殊堂です。日本三大文殊の1つだそうです。

参拝してから、そのまま進んで行くと海に出て、その向こう側に天の橋立が見えます。右側へは、砂州で隔てられた阿蘇海の出口になります。向こうに見える橋を渡ると天の橋立にいけます。ここからは、遊覧船が発着しています。

岸にあったのが知恵の輪 石灯籠です。くぐり抜けると文殊様の知恵を授かるという話ができあがっているそうです。できるのは猿くらいかな。

山門です。八脚楼門です。普通これくらいになると下に仁王様が守っているのが普通ですが、いないのは文殊様なら必要がないということでしょうか。

2階部分に上がる階段です。

先ほど見えていた橋の上にあがります。阿蘇海からの出口方向です。運河のように見えます。

山門をみていた頃から、小学生の軍団がやってきました。駐車場で一緒になった観光バスに乗っていた生徒たちです。引揚記念館でもいっしょだったようです。この時間だと、この近くで泊まりなのかな。

天の橋立では小学生の集団と一緒になりました。こうなるとこの先は大変混雑しそうです。できれば避けたいものです。ここは後回しにして、ビューランドの方を先にみることにしました。天の橋立からみて鉄道の向こう側にあります。どこで渡ることができるのかわかりませんが、適当に進んで行くと標識を見つけることができ、入口にたどり着くことができました。

山の上にある施設なので、リフトかモノレールであがっていくことになります。モノレールの出発時間が近づいていましたが、リフトの方が早いということなのでリフトであがっていきました。こちらだと待ち時間もほとんどありません。

山の上で、リフトを降りたところにあった紅葉です。ここのものだけ色づき始めています。

しばらくすると、モノレールがあがってくるのが見えました。コロナのことを考えたらリフトの方で正解でした。

山上の広場からみえた天の橋立です。

ここからは、またの間からのぞいてみるのが慣例となっています。逆さまにすると、龍が天に昇っていく姿に見えるそうです。逆さまになっても、頭の中で正立させてしまうので結局このように見えてしまいます。

ビューランドには、飛龍回廊というのがあります。地面より高いところに、起伏のある曲がりくねった通路が作られています。一方通行で景色を見て歩くことができます。

飛龍回廊からみた阿蘇海です。

こちらは、宮津湾になります。右下に移っている屋根は、リフトの発着場です。

天橋立駅がみえます。列車は停まっていないように見えます。

飛龍回廊から降りて見上げてみると、ジェットコースターのような骨組みが見えます。廃止した一部を再利用しているようです。入口は、終点付近を利用しているのかな

ビューランドを降りることにしました。リフトに乗っていると、列車が通る音がします。林の中を通っているときだったので、列車は見えませんでした。それからしばらくすると再び音が聞こえてきました。正面に線路が見えるので、構えていると通り過ぎるのが見えました。リフトのケーブルが写るのはどうしようもありません。

リフトを降りて、天の橋立に向かう途中、線路を渡るときに駅の方向をのぞいてみました。列車は停まっていません。先ほど出たばかりです。

天の橋立に向かいます、まずは知恩寺の山門を目指します。参道付近には、先ほどの小学生たちがおみやげものやさんにはいっているのが見えます。橋立見学は終わっているようです。これだと空いているでしょう。

人のいないところの山門を撮りによってみました。

このまま進みかけたのですが、道はこちらではないと気がつきました。参道の途中から脇道に入らないといけません。先行する一人は、どんどんすすで行きます。間違っていると指摘しても、こちらだといいはります。どうせ戻ってくるだろうということで、引き返します。結局間違えなかったのは一人だけでした。

橋を渡って天の橋立に入ります。そこにあった案内には、先ほど渡った橋は、小天橋といい、船が通行できるように回転するようにできているとのことです。そのしくみを見に行きます。橋の下に回転できるように台座がついています。

天の橋立には松並木が続いています。松並木の上の方のようすです。

宮津湾側の海岸です。砂が侵食されてやせ細っているとか。この後ろ側に、流出防止のための堤があります。

日が沈みかけています。日暈がかかっているのが見えました。これだと上端接弧(上部タンジェントアーク)があわさっているのかも。

幻日を探したのですが、日が低く見えませんでした。与謝野鉄幹・晶子の句碑の所まで行って引き返します。

小天橋まで戻ったところで橋の上の継ぎ目の部分だけ写しておきます。きれいな円弧になっています。

天の橋立では、余計なところにいったために、仲間とはぐれています。追いつくように急いで戻っていると、声をかけられました。ずっと先にいるものだと思っていました。危うく気がつかずに追い抜いてしまうところでした。

知恩寺の中を通って駐車場に戻ります。知恩寺山門をくぐったところからは多宝塔が見えます。室町時代の建物だそうです。

古そうな狛犬がありました。こちらは阿形で頭を下げてお尻をあげています。狛犬があるのはお寺ではなかったような。

池の中にあるのが弁天堂です。目立たないところにあります。

宮津市街で食事をするつもりでいました。来るときに道の駅の前を通りました。その横には大型スーパーマーケットがあります。ここに来れば何か食べるところがあるのではということで、よっていくことが決まっています。

大きな駐車場があったのでそこに車を入れました。スーパーの駐車場のようです。道の駅の方に行ってみました。観光案内所は明るいのですが、食事処は明かりがついていません。閉まっているようです。こちらはあきらめて、スーパーの上の階で探すことにします。売り場をのぞいてから、上の階にあがっていきます。展望所の様なところがありました。暗くて見えませんが、天の橋立は明かりがあり何とかわかります。暗かったわりには、写真には何とか写っています。

その後、ここの食事処はどういうわけか素通りになっています。結局ここで食事をせずに高速道路で帰ることになります。この先食事のために寄れそうな所といえば、高速道路の途中では来るときによったSAくらいしかありません。途中で降りて探したところで見つけられるのかどうか問題です。もう一つは、高速道路を降りてから探すというのもあります。適当なところの見当がつきません。

京都縦貫道に入りました。最高速度が50キロに制限されています。そのような気象条件でもなさそうです。何があるのでしょう。標識には渋滞注意と出ていますが、流れはスムーズでそのようなようすはありません。そもそも、渋滞はどこが先頭でどれくらい続いているかも示されていません。これはどういうことなのでしょうか。不思議なことだらけです。

普通に走っていたのですが、SAに近づいてきたところで、だんだん流れが悪くなってきました。SAの直前では完全に渋滞にはまっています。このままでは、SAに入って食事で時間をつぶして、渋滞が解消するのを期待した方がよさそうです。

SAへの分岐では、前の車が4台ほど続けて入っていきます。SAがいっぱいになっていそうな雰囲気もあります。運転手さんはそのまま行きすぎようとしましたが、宮津でのこともありますから、強引に入るように指示しました。

SAの駐車場は意外と空いていて、車は楽に駐められました。中はちょっと混雑していたかな。レストランとフードコートがあります。フードコートに人がいっぱいいたので、レストランに入ることにしました。準備ができていなかったのか、空いているわりには結構待ちました。

食事が終わってから、渋滞情報がないかなと探したのですが、トイレ前の画面だけでした。京都交通公社のウェブサイトが表示されています。渋滞は解消したようです。

縦貫道に戻って進んで行きます。制限速度は70キロとふだんと同じです。公社の車が停まっていてこの先渋滞注意と表示されていました。車線が広がったわりには車が増えてきましたが、渋滞とまではいきませんでした。結局渋滞の原因は何だったのでしょう。

この先、運転手さんは夜間山道を走るのは不安だということで、来た道ではなく大山崎JCT経由で名神をバックして帰ってきました。JCTではくるっと一周したような。すごく複雑です。

10月28日に奈良県橿原市の方に出かける用事がありました。帰り道に農協のショッピングセンターに買い物によりました。野菜などを買った後、食事をして観光案内所の前をのぞいていると、近くの藤原京でコスモスが満開になっているとの情報が書かれていました。ここからは車で10分くらいの所なので、みてから帰ることにしました。

少し戻ったところから新しそうな道を南下して、進んでいくと藤原京への標識があります。これに従って左折し、2つ目の駐車場に車を入れました。

ここから藤原京まではどう行くのかよくわかりません。少なくとも今来た方にはないということは確実です。前に二人ほど車の進んでいた方に歩いて行きましたので、その後をつけるように歩いて行くことにしました。左側には耳成山が見えています。

カメラは、何か写したいものがあったときのために持ち歩いているものを使用します。後で気がついたのですが、設定されいる日付がとんでもない日になっています。電池を入れ替えるたびに日時がリセットされます。日時記憶のために電力を供給するコンデンサがダメになっているようです。

少し進んだ所にもう一つ駐車場があります。ここが藤原京入口のようです。中に入って駐車場を抜けたところが広場になっています。正面遠くにコスモスの花が一面に咲いているところが見えます。

左斜め前方に、赤い柱が並んでいるところがあります。藤原京の何かの施設の柱が立っていた場所を復元したのでしょう。向こうに見える山は天香具山です。

コスモス畑に到着です。花がいっぱいです。たくさんの人が見に来ています。人が入らないように写すのは、大変です。

下からねらってみました。

空といっしょの写真です。

一面のコスモスです。

コスモスの写真を撮り続けます。日差しが明るく、カメラの画面が光って見えません。向きだけ合わせて適当に写しています。何が写っているのか、ここで確認する方法はありません。逆光でもお構いなしに写しています。そのわりには、きちんと写っているようです。

建物の向こうに畝傍山が見えます。この位置からでは、建物が入らないようにというのは無理なようです。もう少し離れてから写すことを考えます。

コスモスの花の真ん中に、真っ白な穂がいっぱいついたススキの群落があります。別の種類かなと思ったのですが、どう見てもススキです。

コスモス畑から北側です。耳成山が見えています。

南側です。柱群は朝堂院の南門跡かな。朱雀門ではなさそうです。

ススキの群落の横に畝傍山が入ってきました。

コスモス畑の向こうの山は天香具山です。

コスモス畑を南北につらぬく道に入って東側です。この方向の山は低くなっています。

西側です。しゃがむと畝傍山は隠れてしまいました。その向こうは葛城山です。

朝堂院跡の南半分一帯にコスモスが植えられています。朝堂院は、藤原京大極殿の南側に隣接する建物群があった場所です。コスモス畑の東端の方でそのすぐ北側に隣接するように、キバナコスモスが植えられているところがありました。普通のコスモスも混ざっています。向こうに見える山は耳成山です。

キバナコスモス畑を通して南東側です。朝堂院東門跡の柱群が並んでいます。三輪山がどれか気になったのですが、わかりませんでした。左端の一番高い山が三輪山だったようです。チョウの形をしたたこをあげている人がいました。個人的にはお呼びではなかったのですが..。一緒にはいるように写真を撮っている人もいました。

朝堂院東門跡と天香具山の一部です。

キバナコスモスをみていると、モンシロチョウがやってきました。花に止まっているところを1枚。この後、近づきすぎたためなのかどこかに行ってしまいました。

キバナコスモスの向こうの耳成山です。

キバナコスモスにツマグロヒョウモンもやってきていました。

コスモスはだいたい見終わったので、駐車場側にあった柱群が何なのかを確認してから帰ることにします。途中の溝に集中して咲いていたのが、イヌタデです。

地づいてみた柱群です。大極殿南門の柱跡と判明しました。近くには、建物区域がブロックのようなもので囲われていました。

駐車場に戻って、車で帰ることにします。ここで、1つ失敗したことがあるのに気がつきました。藤原京に来ることばかりを考えていて帰ることを考えていませんでした。どうやって帰ったら良いものやら。地図もカーナビも持ってきていません。

位置関係からして、いちばん早く帰れるのは、高田バイパスから南阪奈道を通って羽曳野に抜けるという道です。その高田パイパスの入口が、どこにあるのかわかりっていせん。きちんと調べていれば南に向けて走っていた道をもう少しだけ南下したところからは入れるのはすぐにわかったはずです。

とりあえず南ではなく西に進もうとして失敗しました。京奈和道の未開通区間に出ればそこから南に進めば橿原高田JCTに出てそこから高田バイパスに出られるのはわかっていたからです。目標としている道はこの付近では大きく西に遠ざかっていました。

進んでいる内に八木駅の方に向かってしまい、駅前の渋滞に巻き込まれてしまいました。西には進めないので北上していきました。そのうちに中和幹線と交差しました。ここを進めば柏原ICから西名阪自動車道で帰れることはわかっています。こちらから帰ることにしました。中和幹線も信号でよくとめられたので、結構時間をロスしました。30分は遅くなったでしょう。

旅行では、縄文・弥生時代の遺跡を見学することがよくあります。九州の吉野ヶ里遺跡(弥生時代)や東北の大湯環状列石・御所野・三内丸山遺跡といったところです。亀ヶ岡遺跡はほとんど何もないところですが、わざわざよっています。

山陰を巡ったときによった妻木晩田遺跡では、各地の弥生時代の遺跡と広さ比べをしていました。そこで知ったのが、大阪の池上曽根遺跡が吉野ヶ里遺跡と遜色のない広さを誇っていたとかいうことです。よく考えてみると、地方の遺跡はよく見にいくのに、地元の遺跡はあまり見ていません。近々、このようなところも見に行こうと考えていました。安満遺跡は最近になって整備され始められ、農場で立ち入れなかったというところもあります。

よくでかけるところの近くに唐古鍵遺跡というのがあります。近畿地方では名の知れた遺跡のようですが、詳しいことはわかっていません。出かけた帰りに寄ってみることにしました。

発掘されたところは史跡公園として整備されています。出土物は1500m程離れたところにあるミュージアムで展示されています。とりあえず史跡公園に行きます。国道に面していますが、駐車場は史跡の反対側にあります。国道を渡ったところに道の駅があります。お弁当のようなものを買って公園で食べるという手もありますが、簡単に昼食をとってから歩いて見に行くことにしました。

道の駅の3階から史跡が見渡せる場所がありました。そこからの遺跡風景です。手前にある建物が、遺構展示情報館、その右側が遺跡があった場所でしょう。向こう側に唐古池があって、その横に楼閣が復元されています。

道路を渡って遺跡を見に行きます。最初に遺構展示情報館にはいってみました。一方通行になっています。

内部は大型堀立柱建物の発掘されたときのようすが展示されています。ちょっとレプリカぽかったようです。

柱穴です。倒れた柱なのか材木が横たわっています。穴を埋めている土砂は洪水堆積物のようです。

直立したままの柱もあります。

展示物です。建物を復元した模型がありました。

土器に描かれていた楼閣の絵です。この3片でここまで位置関係がわかるとは..。

謎の材木です。大きなほぞ穴が開いています。

展示館の反対側まできました。入口側の復元発掘現場のようすです。

遺構展示情報館で史跡公園の案内図を入手できました。これを参考に史跡公園を歩いて行くことにします。

建物を出てすぐに、川のようなところを渡ります。弥生時代の遺跡にはつきものの環濠です。吉野ヶ里では土塁も盛られて、そこに逆茂木が設置されるという重装備だったのですが、ここのものはどうだったのでしょう。見た感じでは土塁というほどではなさそうです。復元されていないだけなのでしょうか。

さらに内側に少し狭い環濠があります。

広場に出ました。ここから前方に復元楼閣が見えます。屋根にくるくるがついています。どこかの遺跡で一部が描かれている土器が見つかったというのを聞いたことがあります。ここのものだったようです。吉野ヶ里でも三内丸山でも復元されていなかったので、どこのものか不思議に思っていました。

広場の右側には、建物の柱の並びが復元されています。並びが不規則なところがあります。間から楼閣が写るようにしてみました。

二上山産のサヌカイトを使った石器も見つかっているそうです。原石を産出する二上山が見えています。

楼閣に近づいてみます。物見のようなところに、鳥の模型が飾られています。吉野ヶ里では、門の桁に飾られていました。霊力を授かるおまじないだったと書かれていたような気がします。

くるくるのアップです。当時はこのようなものをどうやって作ったのでしょうか。変に組み合わせて作るとすぐに腐ってきそうな気がします。

復元楼閣は唐古池の上に作られています。池は江戸時代に農業用に作られたものです。ここには遺構がないだろうということで復元場所にしたそうです。実際にどこにあったのかは今のところ発掘では見つかっていないようです。

池にはたくさんの鳥がやってきています。黒と白のコントラストが目立つのでキンクロハジロと思ったのですが、見ていると水中に潜っていきます。かも類は潜ることはありません。カイツブリ類は潜りますが、こんな色ではなかったような気がしました。調べ直してみると、こんな色のものもいるようです。望遠レンズや双眼鏡は旅行セットごと車の中に置いてきました。この大きさに写すのが限界です。

近づくと離れていくのですが、遠くで集まっていきます。10羽くらい写っています。潜って波紋だけになっているものもあります。オレンジっぽい色をしたのもいます。少し小さいので、今年生まれた幼鳥でしょうか。

唐古池の向こう側には環濠が何重にも作られていて一部を復元しているよです。そのようすを見に行きました。池の堰堤が高くなっているので、そこから見たようです。

一番手前の環濠はわかるのですが、その向こう側のものは地面がうねっているように見えるものの環濠なのかどうかわかりません。写真だと立体感がなくなるのでなおさらわかりにくくなっています。

一番手前の環濠です。看板には、環濠の中で稲作の実験していると書かれています。田んぼを作った場所が違うような。

手前の看板には、向こうの山に朝日が昇る位置を見て作業の時期を決めていたと書かれています。ちょっと?です。西側の二上山などは使わなかったのかな。写真の右側で少し高くなった山が三輪山です。

反対側に見える楼閣です。

帰ることにします。途中の道ばたで咲いていたヒイラギの花です。今頃と思ったのですが、漢字では「柊」ですね。

道の駅で買い物をしていきます。石器や土器が展示されている場所がありました。その手前に商品が並べられているのは少し興ざめです。

ミュージアムは今回はパスです。

帰ってから写真を見ると、不定形のゴミがついていました。カビのようにも見えます。久しぶりに使うとこういうこともあるのですね。他のカメラもいっしょに、しっかり掃除しておきました。投稿写真では目立つものは除去しています。

加西市に用事があってでかけました。その帰り道の途中に玉丘史跡公園という案内板がでていました。時間も少し余裕があるので寄ってみることにしました。案内の通り車を走らせていると、公園の駐車場にたどり着くことができました。

車を駐めて歩き始めたところ、生垣の植物が気になりました。固い茶色い毛で覆われている新芽があります。丸く太っているので、花芽のようです。枯れているように見えるのが気になります。かなりたくさん植えられています。周辺にある他の木については、標札などがあったのですがこれだけは見当たりません。帰って調べたところ、トウオガタマ(カラタネオガタマ)と判定しました。仲間のモクレンのように春先に花が咲きます。

広場に入って公園地図を見つけました。ウォーキングルートが書かれています。玉丘古墳を中心とした古墳群を公園として整備したようです。

見てまず方角がわかりません。正面左側に通路のようなものが見えます。これが、地図のどこのに相当するのかもわかりませんでした。眺めていて気がついたのは、通路ではなくトイレの屋根だということでした。それなら、その右向こうに見えているのが、檀塔山古墳になります。

ウォーキングルートに沿って進んで行くことにしました。まずは、右側に見える玉丘古墳に向かいます。兵庫県内では6番目の大きさの前方後円墳だそうです。時代については4世紀末と書かれている説明と5世紀初めと書かれている説明の2種類があります。大和朝廷と関係のあるこの地方の豪族に関係しているというのは間違いないでしょう。

道の突き当たりから見た、玉丘古墳です。周囲を堀で囲まれています。

石棺発掘場所が見られると書かれています。方部の右角のところの堀が埋まっていてここから堀を渡って墳部にあがることができます。ついている道に従って進んで行きます。前方部は何もなく通過します。

後円部をあがりきったところに大きな穴が開いているのが見られます。この穴の底から発掘されたのでしょう。石室があるのが古墳だと思っていたのですが、これだとそのようなものはなさそうです。盗掘によって壊されたのでしょうか。

穴の横に加工した石が置かれています。五輪塔の残骸のようにも見えます。播磨風土記には根日女伝説というのが書かれていて、それに関係して置かれたものなのでしょうか。

道はここで行き止まりなので引き返します。堀を越えるところで、堀をながめてみました。枯れたハスの茎がたくさん並んでいます。

玉丘古墳の堀の外に出て、古墳を時計回りにまわっていきます。古墳の写真を撮ろうとしたところで、メモリーカードの容量がなくなったので写せなくなりました。もともとカメラに入っていたカードは、用事のためにカーナビに入っているものと入れ替えています。たくさん残っていると思っていたのですが、かなり書き込んでいたようです。カーナビはアンドロイドで動いていますから、カードの写真データを読み取って表示させるのが目的でした。

カードがないと写真は写せません。カーナビは車の中です。持ち歩いているカバンの中にはコンパクトデジカメがはいっていますから、ここでの写真撮影はこちらでする事にします。家に帰ってから気がついたことです。持ち歩いているカバンの中に天の橋立に行くときに予備のカードを入れてそのままにしていました。これに早く気がつていれば、苦労はなかったようです。

歩いている右側に、掘のある墳丘のようなものが見えています。ウォーキングマップにはこのあたりに倍塚第1号墳があると書かれています。

堀に近づくと、水の中に降りてく鳥がいました。くちばしから額にかけて毛が生えていない白くなったところがありますから、オオバンでしょう。コンパクトデジカメではこの大きさが限界です。持っているカメラでも標準−広角ズームなので似たようなものですが。

墳丘はこの先で二つ並んでいるように見えました。後にわかったのは倍塚第1号墳とされているのはこの右側の墳丘だけで円墳だそうです。堀は右側の墳丘を一周しています。左側を前方部と考えて前方後円墳とする事もあるようです。

ここから右前方は古代庭園となっています。道沿いに、はにわが並べられています。

左前方に見えるのがクワンス塚古墳です。円墳です。倍塚第1号墳より少し大きめといった感じです。

倍塚第1号墳をぐるっと回って反対側から見たところです。

ここから、右側に見えているのが檀塔山古墳です。案内にはこう書かれていました。実際にはそれほど大きくなくて、大きく見えたのは同規模の古墳が二つ並んでいるからのようです。

ここから見た玉丘古墳です。左側が後円部になります。

檀塔山古墳を時計回りにまわって、反対側に抜けました。ウォーキングマップには何も書かれていませんでしたが、反時計回りにまわるとガイダンス施設があったようです。一般的な入口と思われる駐車場側に施設の配置が詳しく書かれているものが欲しかったと思っています。

ここで案内板があります。見たところ正面にあるのが長倉池といって農林水産省の溜池百選に選ばれているそうです。今は水位が下がっているように見えます。

引き返して正面に見えるのが愛染古墳です。7世紀の古墳で、ここに移築したと書かれています。

横穴式石室が復元されていて石棺も置かれています。

これで、玉丘史跡公園は一周したことになります。玉丘古墳の発掘跡の案内で、すぐ近くにある埋蔵文化財整理室で、石棺の一部とかが展示されていると書かれていました。ついでによっています。車に戻った時にメモリーカードは入れ替えています。

建物の横に駐車場がありますが、関係者以外は市役所に駐めてくださいと書かれています。古墳では駐車場はこことしていますから、関係者ということで空いている隙間に車を入れます。

駐車場の横にはいろいろな遺物が置かれています。別の古墳の家型石棺のふた石と側石です。

少し離れたところの看板に鎮岩(とこなべ)板碑の説明が書かれています。阿弥陀三尊の種子が掘られているとのことです。

隣にある石碑はどう見ても道標なので該当するのはこれしかありません。板状だし、記号のようなものも彫られています。建治3年(1277年)の銘があるそうですが、それらしいものは見えません。土に埋まっているのかな。

整理室の入口には埴輪(レプリカ?)が置かれています。

加西の古地図展というのをやっていました。加西市の右左がわかりませんから、見てもなにのことかわかりませんでした。

市内で発掘された遺物が、縄文時代から並べられています。古墳に関しては一室儲けられています。これが玉丘古墳石棺の短側石です。頭か足の先の壁になる石です。

クワンス塚古墳からは鶏形はにわです。頭がありません。古代庭園に並べられていた埴輪には頭のついたものが復元されていたようです。

玉丘古墳からは、白い握り拳くらいの大きさの石がたくさんでてきています。古墳に敷き詰められていたようです。これが玉丘の名前の由来かな。

他にも玉丘古墳の築造時のようすを描いた図がありました。石棺は上から穴を掘って埋められています。どうも石室はこのようにして作ったようで竪穴式石室というようです。それにしても、石室の蓋(天井石)はどうしたのでしょう。整理室の関係者と思われる人がいましたが、地元のマニアと思われる人と熱心に議論をしていましたので聞けませんでした。