2022年日帰り旅(上)

<目次>

| 日 | タイトル | 行き先 |

| 1/12 |

北播磨 |

加東市闘竜灘・三木市黒滝 |

| 3/03 |

淡路島 |

ハイウェイオアシス・花さじき・生石公園 |

| 3/25 |

藤原京 |

藤原京 |

| 3/29 |

北播磨 |

加東市姫滝・東条川日本地図/西脇市日本へそ公園 |

| 4/11 |

丹波市 |

鐘が坂公園・柏原木の根橋・氷上さくら公園・清住カタクリの里 |

| 4/28 |

河内長野 |

河内長野市花の文化園/和泉市リサイクル公園 |

北播磨の方に行く用事があって地図を調べていたら、播磨中央公園の近くに闘竜灘というのが書かれているのを見つけました。何なのか興味があるので用事のついでによってみることにしました。「灘」という言葉は海ではよく使われますが、川で使っているのは見たことがありません。ついでに、吉川ICの近くに黒滝というのもあるので時間があればみていくことにします。

用事をかたづけるのはいつでもよかったのですが、近々中国道がまた通行止めになるというのでそれまでにすませることにしました。予定していた日は、冬型の気圧配置が強まり、積もるほどではないにしても、時々雪がたくさん降るという天気でした。結局のところは、用事は適当に済ませて、見物にいったという方が正しかったのかも。

闘竜灘へは、JR加古川線滝野駅前の県道を北東に700m程いったところに駐車場があります。近くのアパートの駐車場に併設されているようです。ここから、奥の路地を抜けでた道路を右に歩いて行くと、すぐに闘竜すくえあがみえてきます。

モニュメント的な公園のようです。闘竜灘の入口になっています。広場の方に向かっていると、ハクセキレイが2羽遠くに移動しようとしているのが見えました。とりあえずの1枚です。望遠レンズに交換している余裕はありませんでした。

広場中央にあるモニュメントです。日時計のようにも見えます。ただし、時刻の目盛はありません。近くを東経135度の子午線が通っているからかな。ちなみに経度は、134度56分45秒です。

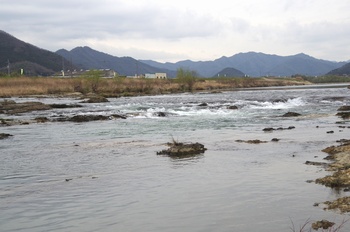

闘竜すくえあから見える加古川です。闘竜灘の説明板があります。河床の岩盤が盛り上がったようで、一部に幅の広い滝となって落ちています。これが闘竜灘なのでしょう。

そのまま下流側に歩いて行ったところから見える滝です。

そのまま進んで、岩盤があまり露出していないところにいってみました。このあたりは深く、穏やかに流れているようです。

一般的にはこのようなところは淵といい、浅く流れが速くなっているところは瀬というのが普通です。灘も島が少ないところを指していっていると思っていました。闘竜「灘」というのは何となくイメージが合いません。実際には流れの速いところを灘というようです。

見ただけではどこを「灘」といっているのかはっきりしませんから、この付近一帯の岩が露出しているところと解釈し、滝のようになっている所は「滝」と呼ぶことにします。実際にはここを「灘」といっている可能性もじゅうぶんにあります。

カモが泳いでいました。望遠レンズに変える間に大半が岩陰に隠れてしまいました。写真から見るとマガモのようです。

闘竜灘下流側の岸を上がったところは何もない広い空き地になっています。このあたりには、「滝野船座」というのがあったようですが、その場所を示すものは気づきませんでした。加古川を船がいききしこのあたりで積み下ろしがされていたといわれています。この先の闘竜灘は船が通れそうもありませんね。この近くに問屋などが軒を並べていたそうです。

空き地から引き返すときに、大きな切り株の根元に石仏があるのを見つけました。これも何か関係しているのでしょうか。

ここから川原の方に降りて見ました。高さ4−5mの岩にかこまれた。大きな入り江のようなところがあります。川の流れていた跡のように見えます。

川岸が平らになっています。このあたりなら船も固定でき、荷物の積み下ろしができそうです。

対岸の方をみるとカワウがいました。動かないのでゆっくりと望遠レンズにつけ替えて撮影できました。

加古川の右岸を戻っていきます。滝の見えるところまで戻ってきました。向こうに架かっている橋は、闘竜橋というようです。自然の景色の中に人工物が入ってくるのはあまり好きではありません。

そのまま右岸を滝の近くまで行くことにしました。コンクリートで岩のでこぼこをならしたところがあります。道なのでしょうか。四角い枠のようになっている所もあります。こちらは、階段のようになっていますが、滝のように水が流れ落ちています。

かなり横まで来ましたが、上流側に行くのはここが限界のようです。

足元に向かって水がながれてくるように石組みができています。

足元にあるコンクリートで固めたものは何だったのでしょう。

先には進めなくなったので、闘竜すくえあの下まで戻ります。ここからは、川を渡るように、道のようなものが続いています。これを進んで行くと、滝からの流れをまたぐ橋が架かっています。こちらは間違いなく遊歩道のようです。

橋の上から下流側を見たようすです。

こちらは滝のようすです。

下流側の岸の岩石を見ると白い帯のようなものが見えます。岩脈のようです。周囲の緑っぽい岩石ははっきりしないのですが、この付近に多い白亜紀の溶結凝灰岩のようです。

白い岩石のところに行ってみました。細かい筋がたくさん見えます。流理構造のようです。溶結凝灰岩に貫入してきた流紋岩なのでしょう。

流紋岩の上から下流側です。滝から流れてきた水が岩場の間を通って、向こう側の岩のないところに抜けていっています。

橋から続く道に戻ります。整備されていないところに比べてだいぶ歩きやすくなっています。途中にいろいろな形の人工物があります。これは何なのでしょうか。

岩の上面はだいたい高さがそろっているのですが、ところどころに深く削り込まれたところがあります。底の方が白っぽいので流紋岩の岩脈が通っているように見えます。

全体的に岩場の上面のようすです。ほとんど平らなのがわかります。岩の表面には、ウメノキゴケのようなものがびっしりとついています。

道のようなところを進んで行くと、もう一つ別の水の流れを渡る橋が架けられているところにでます。橋の脇にあった説明には次のように書かれています。

上流から流されてきたいかだは闘竜灘を越えることができないので、上流側でいったんいかだを分解して、闘竜灘の下流側に運び、再び組み立ててから、下流の方に流すという大変手間がかかっていたようです。そこで、分解せずに通りぬけられるように水路を作ったそうです。この水路は堀割水路と書いています。

闘竜灘上流側の淵から堀割水路に水が流れ込んでくるようすです。

堀割水路を流れていくようすを写しています。

水路に架かる橋を渡ったところで、岩場の上を上流側の淵の方に行ってみました。その近くの岩場に、かめ穴が密集しているところがありました。かめ穴らしきものを見たのはここ以外ではありませんでした。何かできる条件がそろっていたのでしょうか。

下流側の岩場のようすです。大きく水のたまっているところがあります。

滝の方に戻りました。滝となって水が落ちていくところを上流側から見たところです。

滝の横に立ってみました。

上からのぞき込んだところです。かなりの勢いで水が流れています。堀割水路がなければ、もっと水量が多かったはずです。

下流側です。滝から流れた川に架かる橋が見えています。

時刻は昼をだいぶまわっています。日が差して暖かくなったら、持ってきたおにぎりを食べようと思っていましたが、晴れてきません。動き回って体が温まったので、寒さは和らいでいます。おなかも減ってきたことですから、このあたりで食べることにします。闘竜すくえあから降りてくる道路の下に、台のあるスペースがあります。ここですませました。

ここからすくえあにあがって、写真を写し始めたら、記録できませんでしたと表示されます。メモリカードを抜き差ししたり、いろいろやってみたのですが改善されません。予備のカードを入れると記録しますので、こちらを使うことにします。帰ってから、いろいろやってみましたが直りませんでした。症状的には、ロックがかかったままのような感じです。

すくえあに上がったところに石柱が1本あります。「従前の通 上滝野村漁場」と書かれています。意味が不明です。側面には姫路藩庁と書かれていますから、明治維新後廃藩置県が施行されるまでの間に立てられたものでしょう。今まで通りに漁場にしますよということですが、どういうことなのでしょう。そもそもこれを立てるほどの意味があるのかこれだけではよくわかりません。

後に石灯籠があります。ここはすくえあの一画になります。

横に枠で囲まれた中に社があります。石灯籠には、竜神水神と書かれていますから、竜神か水神が祀られているのでしょう。前にも別の石灯籠があります。

その裏側にも、石柱があります。上滝野村漁業組合定置漁場と書かれています。魚を捕るための、設備が設置されていたのでしょうか。鮎なら簗場のようのものを作ることがあります。横には「世界に一つ 加東遺産 闘竜灘と鮎漁」と書かれた石碑があります。説明はありません。

そうしてみると、滝の右岸側にあったコンクリートの枠のようなものは、魚を入れておくいけすのように見えてきました。途中の岩場にあった構造物も何か漁に関係したものだったのでしょうか。

祠のさらに後には、句碑のようなものがあります。見かけない字体で「播州寝覚 跳びあへず渦巻く鮎のひねもすなる哉」と書かれているようですが、部分的にしか読めません。正岡子規の門下生であった河東碧梧桐が招かれて滞在したときに詠んだ句だそうです。

ここには阿江与助銅像もあったようですが気がついていませんでした。この地での水運に貢献した人だそうです。

この場所での説明で闘竜灘は、加古川水の新百景というのに選ばれていると書かれていました。帰ってから調べたところでは、国土交通省近畿地方整備局姫路河川国道事務所が2年間にわたって制定したものを平成11年3月に冊子として発行したようです。全部で135件あります。

その中にある近辺のものを順番にみていくと、46闘竜灘(竜は龍になっている)、47堀割水路、48闘竜橋、49播州寝覚の句碑、50滝野船座跡、51阿江与助銅像があります。ちなみにこれから行く予定の黒滝(79番)、若宮神社(80番;ヤホー神事)が入っています。

黒滝に向かいます。吉川インターの近くですが、20kmほどなので高速道路を使わずに前の道をそのまま進んで行くことにします。信号が少ないので、意外と早く到着できます。

黒滝の近くには駐車場がありません。山田錦の郷に駐車するように指示されていますので、そこに駐車します。

山田錦の郷にある山田錦の館の建物です。温泉施設も併設されています。

ここから黒滝に向かいます。ハイキングコースのようなものが設定されていますが、資料は入手できませんでした。ネットで見た記憶を元に自転車で行くことにします。長い間使っていなかったので、空気は抜けています。空気を入れるところから始めます。

道路を渡って、町中の道を進んでいきます。意外とたくさんのバスとすれ違いました。ターミナルのようなところで接続できるようにしているのかな。

三木市観光協会のサイトには稲田の街並みを見て歩くと書かれていました。古い建物が多いようです。

立派な建物もあります。商家だったのでしょうか。

町にあった恵比寿神社です。正月が開けていないのでまだ門松が飾られています。我が家の近くでは、注連飾りも外しているところがほとんどです。

コースでは、学校屋敷というところに行くようにと書かれていますが、道案内がありません(見落としただけですが、ずっとあったのかはわかりません)。見つけられませんでした。覚えていたところよりも遠くにあったようです。

広い道路と合流しました。ここを少し戻ったところに若宮橋があり、そこを降りていくと黒滝に着きます。探してみましたが見当たりません。どうも学校屋敷の場所の記憶が確かではないようです。あきらめて黒滝に向かいます。若宮橋のたもとから階段を降りて進んで行くことになります。先はまだ少しあるので、自転車を担いで階段を降りていきました。

橋の下に祠があります。狐がいますからお稲荷さんなのでしょうか。軒にカブラ懸魚が下がっています。

少し進むと黒滝が見えてきました。

道は黒滝の上にある広場の方に上がっていきます。そこから見た黒滝です。

黒滝の上流側です。淵になっています。水泳禁止と書かれていました。場所てきには泳げそうですが、泳ごうとする人がいるのでしょうか。水質が気になります。

黒滝には「万八狸とお万狐」という民話が残っているそうです。狐と狸の化かし合いの話ですが、負けたキツネが村人にこらしめられるというだけでは何となくしっくりときません。

滝のある所は、きれいな段差になっています。上の面も下の面もきれいに平らです。滝の岩石を見ると、その面と平行に割れ目が入っています。水平な地層があって、一部が極端に固いために削り残されて平らな上面ができたようです。下面側も下の岩盤が削られることで、固いところが崩れ落ちて垂直な段になっているようです。現に崩れ落ちた岩岩のかたまりもあります。

この付近にある岩石としては、古第三紀の神戸層群が考えられます。凝灰岩の層は固くて削り残されていることがよくあります。

水が落ちているようすです。流れるように写してみました。

下流側に行って渡れるところがないか探してみました。川の真ん中くらいまでは行けたのですが、ここで見るのが限界でした。

水が落ちているところの横側の岩石です。斜めの筋が見られます。斜交葉理でしょう。

滝のすぐ下側から見たところです。

対岸側です。こちら側から落ちている水は少なめです。

滝の上から上流側を見たところです。

カモがいましたので、望遠レンズに変えることにしました。ふと上を見ると、カラスが集団で飛んで行くのが見えました。レンズ交換に手間取って、何とか写せるようになったときには、遠くでまばらになっていました。

こちらがカモのようすです。まだ少し離れているせいか、それほど動きはありません。頭の模様からするとコガモのようです。

滝から、山田錦の郷へ戻ることにします。広場のあるところから道が続いていて、車が広場に入れないように柵がしています。そこの看板を見ると、自転車バイク通行止めと書かれていました。本来は、向こう側からきて柵のところに置くのが筋だったようです。

この道から広い道路に出てそのまま戻っていきます。途中道から少し外れたところに「御旅所」というのがあります。説明がありますが、なにかの映像のナレーションをそのまま書いているような文書で内容の状況がさっぱりわかりませんでした。

たとえば秋祭りで御幸の途中に休憩する場所になっているということですが、主語は何なのか神輿でいいのか、どこからどこに行くのか、どこで休むのかといったことがわかりません。状況もさっぱり飲み込めません。

阿弥陀堂と書かれていますが、この建物がそれなのでしょうか、それともこの祭壇のようなところをいっているのでしょうか。

元の道路に戻って進んださきに、鳥居が見えてきます。ここが若宮神社になります。

鳥居をくぐった先に見えてくる門です。随身門なのでしょうか。

その先にある拝殿です。建物の中に入って拝むようになっています。周囲にいる人の割りには車がたくさん停まっています。今日はなにかの集会でもあるのでしょうか。

拝殿の中横側にある棚です。酒米の産地ということなのが薦被りが並んでいます。

拝殿の奧にもう一つ建物があります。弊殿というのでしょうか。その正面にある龍の飾りです。

本殿と並んで比較的大きな末社があります。

その前から見た本殿と弊殿です。

再び元の道に戻って、山田錦の郷まで戻ります。地場野菜と濃縮甘酒を買って帰りました。

急に淡路島に行こうということになりました。まだ中国道が工事のために通行止めで、名神西宮から阪神高速〜第二神明道路〜明石海峡大橋のコースを使うことになります。阪神高速は生田川で渋滞していましたが、それほどかからずに通過できました。

明石海峡大橋を渡ったら、SAに入ることが多いのですが、今回はハイウェイオアシスの方に行ってみました。駐車場から一段上がったところにオアシス館という建物があり、その裏手が花の谷となっています。まだたくさんの花は咲いていませんが、いくつかを紹介します。

木の影で目立たないところでしたが、ミスミソウが咲いていました。新潟では雪割草といいます。

フクジュソウです。これも春先に咲く花です。

山側の林です。ちょっと幻想的だったので写しました。

ロウバイです。高いところの枝先で咲いていました。

クリスマスローズです。

水仙です。花が終わったものもたくさんありました。もう花のピークは過ぎたようです。それでもいっぱい咲いています。

オアシス館の中でもたくさんの花が見られます。種類は?です。

ゴクラクチョウカとかカラーが植えられています。近くで育てているところがあるのかな。

オアシス館前のイベント広場から明石海峡付近の景色が見えます。北東側のようすです。手前には淡路SA下り線が見えています。上り下りといういいかたは上りの方角がわからないのでいつも迷います。SAの向こうに見える山が須磨の鉢伏山旗振山で、山上にあるいくつかの施設も見えています。その右側斜面が源平合戦があったという一ノ谷です。さらに右側へは神戸の市街地と続きます。

北西側です。上り線SAの向こうに明石海峡大橋が見えています。上り線SAからでも結構景色がよさそうです。

上り線SAを経由して高速道路を降ります。そのまま北上して、明石海峡大橋の下にある道の駅淡路に向かいました。

道の駅淡路の駐車スペースは道路に対して斜めにバックで入ります。この角度の感覚がつかめず、スペースに対してだいぶ斜めに駐めてしまいました。

ここから見上げた明石海峡大橋です。橋の色がイメージと一致していません。

道の駅に隣接してアンカレイジパークというのがあります。アンカレイジというのは、吊り橋の橋塔が倒れないように陸地側から引っ張るために作られた巨大な重りです。ここのものは、コンクリートのかたまりです。

大きな音がするので空を見上げると、飛行機が飛んでいくのが見えました。伊丹か関空から離陸した飛行機のようです。それほど遠くないので、それほど高いところを飛んでいません。

公園とその向こうの明石海峡大橋です。

道の駅はどちらかというと昼食が目的でした。

次に向かったのは淡路花さじきです。国営淡路海峡公園とか花がたくさん植えられているところは近くにもいくつかあります。国営公園のほうは2月いっぱいでストックは終わりにして次の花に変えるという情報が入ったので、こちらにしました。

車は最初に見えた駐車場に入れましたが、もう一つ建物近くにもあります。こちらに入れた方が近かったようです。

テラス館という建物があって、その向こう側にまわると菜の花が咲いているところが見えます。ここから見ていくことにします。

少し近づいたところから見た菜の花畑です。背景の絵のようなものは、アースワークと呼んでいて、牧草を刈り込んで描いたものだそうです。

菜の花とその向こうに見えた木をいっしょに写してみました。菜の花にあわせてカメラを傾けていたのか、木が斜めになっています。

向こう側の丘の斜面に牛がいます。いっしょに写しました。

菜の花のアップです。最初に咲いたものはすでに散っています。

少し引いてみました。背景の花と混じってしまいました。

少し高いところから写したものです。

再びアップです。

菜の花畑の横を歩いていると虫の羽音が聞こえてきました。音からするとミツバチのようです。探してみるとたくさんいます。菜の花といっしょに写してみることにしました。

やってみると結構大変でした。あまりじっとしていない、見えるところにきたとしてもカメラを向ける頃にはどこかに行っている、ピントが合うところにいるものをなかなか見つけられないとか色々ありました。

何枚か解説なしでアップします。

菜の花畑はここまでにします。少し離れたところから見た菜の花畑です。

さらに離れたところからのものです。

坂を登ったところからみたものです。

花さじきは、季節それぞれにあわせて花を植えているようです。山の斜面にはたけのようなところがすべてがお花畑に変わりそうです。

今はあまり咲いているものはたくさんありません。見かけたものを載せます。これはノースポールです。

パンジーです。

ストックです。向こうの白いのは背丈が低いのですがノースポールです。

この場所は歓びの丘と書かれています。ここにある木も花が咲いています。気がついていませんでした。写真に写っている葉の形からするとトベラのようです。

横が階段になっていて、上から見られるようになっています。先ほどパンジーのあったところを見ると、なにかの模様のように見えます。四つ葉のクローバーかな。そういえば、四つ葉のクローバーを見つけようという催しがされていました。

ここから、畑越しに見える大阪湾です。海の上で細長い板を敷いているようなところは、海苔の養殖場かな。淡路島周辺にはたくさんあるそうです。

今いるところは、天空の花園という場所のようです。後方は小高い丘になっていて展望デッキのようなものがあります。その丘の下に花壇というかお花畑があって、一面にストックが咲いています。見た感じでは一重のものより八重のものが多いようです。色別に塗り分けられています。

花壇の長い方向に向かって写したものです。

赤紫と紅色の花のアップです。

遠くの木といっしょに写してみました。

背景が海になるように写してみました。少し霞んでいるようで、海の青さはそれほどはっきりとは写りませんでした。

花の色分けは適当なのかなと思っていたのですが、よく見ると模様が見えます。これはハートですね。

丘の上のデッキに上がってみました。全体がよく見えます。白鳥?が2羽向き合っている図柄です。

首からくちばしにかけての場所もハートになっています。なにかのお菓子の袋もこうなっているのがあるとか。

赤紫は雛のようにみえます。ピンクのは何でしょうか。

淡路島の花で思いつくのは水仙です。島の南部2ヵ所で見られます。ここをめざすことにしました。島の海岸に沿って南下して行くことになります。

花さじきからは少し南下してから東浦ICの方に向かいます。意外と道が狭く、方向も戻っているようで間違えたのかなと思ってしまいます。きちんとIC前に出ることができました。そのまま通りすぎて海岸沿いの道に出ます。

その後はそのまま南下を続け、洲本の市街に入る手前で由良方面の道に入ります。由良の町を過ぎると山道になります。すぐに生石公園への分岐になります。ここの展望台から紀淡海峡を見たかったので登っていきました。とにかく駐車場と書かれている方向に進みます。

到着した駐車場にも色々なものが置かれているのですが、後回しにして、遊歩道を進んで行きます。紀望台というところにつきます。ここから海側の一画には梅の花がたくさん咲いていました。途中梅林があると書かれていました。ここのことなのでしょう。

梅の花です。

黄色い花をつけている草がありました。近くにあった説明では、ナルトサワギクといい、他の植物が育たないような物質を出して増えていくそうです。鳴門で最初に見つかったからこの名前がつけられた特定外来植物です。

梅の花に戻ります。紅梅とかピンクのものもあります。

鳥のさえずりが聞こえるので探してみると、メジロがいました。梅に鶯というのは、メジロを見舞え違えたものだという説があります。ウグイスはあまり開けたところにはでてきません。

カメラのオートフォーカスはなかなかメジロにあわせてくれません。しかたがないのでマニュアルフォーカスにしました。前に写したものからあまり距離が変わらないのなら、こちらの方が早く写せるようです。

見ているとたくさんいるのがわかります。こちらは紅梅にやってきたものです。

遊歩道は、紀淡海峡の方に続いていきます。紀望台からは紀伊水道の方角しか見えませんでした。遊歩道の先にも展望台がありますから、そこまで行ってみることにします。

進んで行くと灯台が見えてきました。ふだん見かける灯台とは少し形が違います。最近は小さな光源からでも強力な光が出せるようになったためでしょうか。灯火を置く場所が小さくなっています。

そこから少し進むと生石神社がありました。祭神は天日鉾命と書かれています。横の祠は何なのでしょうか。

この先遊歩道は通行止めになっています。板が腐ったり、崩れたりしたのでしょうか。紀淡海峡はあきらめて引き返すことにします。

向きを変えて正面に見えたのが、東京大学生石崎地震観測点です。こんな所にあったのですね。

紀望台まで戻ってきたら、帰りは下を回っていくことにしました。白梅と紀望台展望台の一部です。

正面に見える青々とした木です。木の種類を確認するのを忘れていました。

梅の木です。ここからだと下から見上げる形になります。

メジロが飛んできて地面に降りました。取り急ぎの1枚です。望遠レンズに交換しようとする前に飛んで行きました。周囲の花はナルトサワギクです。ものすごくたくさん繁殖しています。

紅梅です。白梅に比べて青空を背景にしても色がわかります。

駐車場近くまで戻ってきました。丸く底が平らに掘られたところがあります。その中に丸い輪のようなものが見えます。大久野島でみた砲台跡と同じように見えます。周辺がレンガでかこまれていますから、明治・大正時代の頃のものでしょう。砲台を置いた場所が低くなっているのは、敵船に見つけられないようにするためだそうです。

この付近には、明治時代に紀淡海峡を通る敵船を迎撃するための由良要塞というのが作られたと書かれた案内がありました。紀淡海峡反対側の友が島にも似たような施設があります。

奧に、レンガ造りの倉庫のようなものもあります。

正面にまわってみました。中は崩れたのか埋まってしまっています。

遊歩道に戻って引き返していくと道は二手に分かれます。右が駐車場に戻る道です。左側はなにか気になったので進んで行くと、崖側にレンガが積まれて一段低くなった通路があります。

要塞に下から登ってくる敵兵を、迎え撃つために作った塹壕だそうです。塹壕というのは穴を掘った溝のようなものだと思っていました。

斜面を登る道があったので登っていくと、駐車場に出ました。ここには土管のようなものが置かれていますが、よく見ると内側はらせん状に細かい溝が彫られています。これは大砲で溝は弾丸に回転を与えてまっすぐ飛ぶようにするための線条のようです。ここには上陸してきた敵を狙い撃ちする砲台が置かれていたそうです。

もう一ヵ所駐車場と展望台があります。そこから紀淡海峡が見えるかも知れませんが、ここであまり時間を使っていられないので次に進む事にします。山道から海岸周回の県道に戻って、少し進むと立川の水仙峡にでます。どちらかというともう一つの灘黒岩水仙峡をみたかったのでここはパスします。

しばらく山道を進むと海岸沿いにでます。ここからは道はまっすぐでなだらかになります。目的の水仙峡を確認していないのですが、途中に案内が出ていて、リニューアル工事のために休園中だと書かれていました。結局水仙はパスになってしまいました。

そのまま福良に抜けて丸山漁港に向かいます。新鮮な魚が手に入らないかというのも今回の旅行の目的に入っています。福良に抜けてから海岸沿いを進めばいいのですが、福良の位置を勘違いしていてそこに行くまでだいぶ道に迷いました。

福良に着いてからも、海岸沿いに行くと大きな宿泊施設に入ったりと、道に迷いまくりです。この間どういうわけかカーナビは死んでいました。設置場所から外れた拍子に、別のモードになり、しばらく操作していないということでスリーブしていたようです。画面は見えないし、いくら待っても再設定できたといわないはずです。

復活させてからは、案内してもらうことにしました。指示に従ってやっと丸山漁港に到着です。ここの広場からは鳴門海峡大橋が見えます。

日の沈む方角に島があります。この島の周りは海釣り公園になっているようです。ここまでもたもたしたおかけで開園時間は終了しています。

もう遅いので帰ることにしました。夕食をどこかでとなります。基本的には高速道路のICでということですが、淡路SAしか思い浮かびません。このまま近くのICから入るとだいぶ早くつくので、しばらく下道を通って適当な時間になったら高速道路に入ることにしました。

丸山から湊にぬけて、そこから洲本をめざしますが、だいぶ遠回りをしているようにみえます。おまけに洲本に着く前に渋滞にかかりそれほど進めないうちに洲本ICから高速道路に入ることになりました。これだと、そのまま西海岸を進んだ方がよかったのかも。

高速道路を走っていると、阪神高速が15km渋滞とか表示されています。巻き込まれるのは大変です。帰りは新名神を使うことにしました。夕食が食べられるようなSAは一つしかない(京橋は食事できたのかな)と思っていたのですが、その先にもう一つあるようなのでそこでということにしました。西宮名塩は先で通行止めになっていて使えないのでここのことだったらろという不安はありました。

西淡町付近を走っているときに左側に夕陽が見えました。そのまますすんで、明石海峡大橋を渡るときに見られるかと期待したのですが、沈んだ後でした。時刻は6時ちょうどです。

そのまま進んで山陽道に入り、まっすぐ進んでいる内にいつの間にか新名神に入っていました。ここまではSAがないことはわかっていました。さらに行くとSAの案内ができました。これで食事の件は安心です。宝塚北SAでした。ここのフードコートで食事をすませ、千提寺IC経由で返ってきました。

前に来たときはもっといろいろなところをたくさんまわったようですが、今回はほとんどまわれていません。何が違うのでしょう。だいぶ無駄に走ったというだけではなさそうです。

再び奈良盆地の真ん中に出かける用事ができ、食事がてら買い物をして帰ろうということで商業施設に立ち寄ったところ、併設されている観光案内所の前に藤原京の菜の花まもなく満開という案内が出ていました。これもついでにみて帰ろうということで、藤原京経由で帰ることにしました。前もコスモスをみてから帰ったことがあります。

前回駐めた駐車場は、出口の坂がきつく車の合間を縫って出すのが大変だったので、さらに先の駐車場に入れました。

車を降りて、宮跡の方をみると菜の花が咲いている場所は見えませんでした。駐車場前の道路を渡った向こう側に春の散歩道というのがあり何人かの人が歩いているということもあるのでそちらに行ってみることにしました。しばらく道路を歩かないといけないのは難点です。歩く横を車がひっきりなしに通ります。

散歩道は池の堤防の上についています。道に沿って桜並木になっています。まだ開花には少し早いのですが、ところどころに密集して咲いているところがあります。

堤防の先に見える仏像です。如来さまでしょうか、観音様でしょうか、区別点はわかりません。後ろの山は耳成山です。

咲きかけたさくらの花です。

池の過ぎた先に菜の花畑が広がっていました。咲き始めたところですが、見頃のようです。

花をアップにしてみました。先の方にまだたくさんのつぼみがついています。ここのものは、茎が赤っぽい色をしています。淡路島でみたものと種類が違うようです。花の時期もこちらの方が遅いようです。

遠くの山を背景にした菜の花です。

足元で咲いていたタンポポです。総苞片が反り返っていますから、セイヨウタンポポになります。

菜の花の種類が違うようなので調べてみたところ、名前の由来は「菜」の「花」で、「菜」は葉っぱを食べる野菜ですから、それの花ということになり種類はたくさんある事になります。アブラナの花のことだと思っていました。

ところで、名前が「ナ」で終わる植物は、「菜」のことをいいますから、これの花だったら全て菜の花なのでしょうか。たとえば「スギナ」とか。ある程度限定されそうですね。結局ここの「菜」はわからずじまいです。あまり細かいことをいわずに花を見ていくことにします。

池の土手のさくらを背景にした菜の花畑です。残念ながら桜はもうまもなく開花が始まるというところで、ちょっとだけ赤っぽくなっている程度です。少し残念です。

1本だけアップにしてみました。

地面近くでも、春の花がたくさん咲いています。これはホトケノザ、春の七草にあるものとは別の種類です。

タネツケバナです。ナズナに似ていますが、果実がうちわ型ではなく、棒状です。

オオイヌノフグリです。ここはまだ密集度が少ないようです。

菜の花を上から見ました。咲き始めたところなので、中心部にはまだたくさんのつぼみがあります。

ミツバチもきています。花に頭をつっこんで蜜を集めているところです。手前の花穗の右側の花にいます。

耳成山を背景にしてみました。手前の建物を目立たないようにしたら山頂付近だけになってしまいました。

こちらの山は畝傍山です。

池から降りたところの区画は花をたくさんつけていました。その東隣の区画では、まだこれから咲くのかなというところです。さくらでいえばちらほらといったところでしょうか。案内所でみた「まもなく」というのはこういう咲き始めた区画があるからだったのでしょう。全体的に葉の緑と茎の赤が目立っています。

花のアップです。この区画では比較的たくさんついているほうです。

咲いている方の区画の畝近くの地面付近です。ナズナの白い花が目立っています。青い花はオオイヌノフグリ、右側のピンクのものはヒメオドリコソウです。

再び、あまり咲いていない区画の菜の花畑です。それなりに葉っぱの緑色がきれいです。

まばらなところの菜の花です。

このあたりは、地面近くではナズナがたくさん咲いています。白い花と黄色い花のコントラストがきれいです。

花をもう少しアップで。果実がだいぶ大きくなっていて咲いているのが花穗の先端近くになっているものもあります。

遠くの何も植わっていないところの真ん中で、水仙がひとかたまり咲いていました。横にはツクシもいっぱい顔を出しています。

菜の花が咲いているところに南西側から入り、西側を真ん中くらいまで北に進んで東へ横断し、再び北に進んで、北東端から北端を西に向かって進んでいるところです。だいたい4分の3くらい回り終わったようです。

北端付近は、菜の花のがまばらなところが多く、地面からはたくさんのナズナがでてきていて花をつけています。

このあたりでもミツバチの羽音が聞こえてきました。探してみると花に止まっているのが見えました。向こう側にむいた花にいるので、背中だけが見えています。

花に下側からアタックしています。

花に止まるためにホバリング中です。

これも花の裏側から潜り込もうとしています。

菜の花とナズナの共演です。

菜の花が植わっていないところで咲いていた、カラスノエンドウです。

池の土手を背景に写した菜の花畑です。

菜の花畑に入ってきたところまで戻ってきました。ここからは池を囲む土手の上ではなく、土手下の道を戻っていくことにします。正面にみえる車道の下にもさくらの木が並んでいます。

さくらは咲き始めたところですが、ところどころに密集して咲いているところがみられます。たくさん花をつけている木とそうでない木があります。

咲き始めているさくらです。

さくらです。

ここの花が一番よく咲いていました。

振り返って背景に菜の花畑を入れました。

これも菜の花とさくらです。

ここだけ見るといっぱい咲いているように見えるのですが、他は全然です。

これで3分咲きくらいかな。

地面で咲いていたヒメジョオンです。

道路に上がる土手にはいっぱいツクシがでていました。

道路に上がって駐車場まで戻り、車で帰ってきました。今回は帰り道がわかっていますから、帰りの所要時間はかなり短縮できました。

前回の北播磨の記事を書くために、「加古川水の新百景」をみていると、闘竜灘以外にも興味深いところがいくつかのっていました。この方面に再び出かけることがあったらよってみようと考えていました。3月29日にその機会があり行くことになりました。

興味をもった1つ目は、加東市の姫滝です。闘竜灘の下流側1kmほどのところにあります。近くに車を止められそうな所はないか地図で探したのですがすぐ近くでは見つけられませんでした。止められそうな所としては、滝野駅の反対側に播磨中央公園の駐車場があります。ここからだと600mほど歩くことになります。それなら滝野船座跡の駐車場からでもそれほど距離は変わりません。駅舎を越えないでいけるため自転車が使えます。こちらに駐めることにしました。

船座跡から加古川の右岸を南に進みます。最初にある橋が滝見橋です。この付近で滝といえば姫滝となりますから、姫滝が見えるのでしょう。ここからまだ下流側にあります。

橋の上から下流側を見てみました。岩場が露出していて、わずかに段差があります。滝のように水が流れ落ちていくようすは見えません。

川の真ん中を横断する岩場です。

左岸側に河岸が広くなっているところがあり、下りて行く道があるようです。いってみました。

河岸に降りるまでに、滝見橋を通して上流側を見たところです。岩がでている所が闘竜灘、その上流にある橋が、闘竜橋です。

岩の表面をみると人工的に削ったような跡が見られます。まっすぐ溝のようなものを作ろうとしたように見えます。

このでこぼこは、水の流れで削られてできたものでしょう。水がたまっているところはそれほど深くありません。

これも水流が作ったものでしょう。これくらいだとかめ穴とは呼べないでしょう。

道路からこの川岸に降りてくる入口に「高瀬川船着場 新町河岸跡」と書かれた看板がありました。この付近で取れた米は、加古川を船をつかって河口付近まで運ばれていたようです。それに使われた船が高瀬舟です。

川の左岸側からだと、滝野船座までいったん川を船で渡ってから、荷物を積み替えてというのは不便だということで、左岸側からでも運び出せるよう慶長10年(1605年)に作られたものだそうです。滝野船座とともに繁栄したものの、大正年間の鉄道開通によってその役目は終わったそうです。

河岸をみると石を積み上げて船を着けて荷物を積み下ろししやすくしたような跡があります。でも、コンクリートで固められているようにも見えますから、その当時のものかははっきりわかりません。

ここから見た下流側です。姫滝は手前の岩場の向こうの水がよどんでいる先にあり、はっきりとは見えていません。

手前側の水辺に鳥がやってくるのが見えました。確認できていませんでしたが、チドリの仲間で、目の周りに黄色い輪が見えませんから、イカルチドリでしょう。

この付近でみられる岩石です。集塊岩なのでしょうか。

姫滝は右岸側からの方がみやすそうなので、滝見橋を渡って右岸側に戻ります。この橋は、新しくつけ替えられたところで、上流側にあった古い橋の道路上に残された広場にプレートのようなものがかかっています。橋の工費がいくらだったとか書かれています。そこからみた闘竜灘です。

新しい橋の上から見た闘竜灘です。姫滝よりもこちらの方が滝っぽいかな。

直下の川底にブルドーザーでひっかいたような筋がみられます。これも自然にできたものなのでしょうか。

姫滝でわかっていることは、闘竜灘の700m下流にある岩場ということくらいです。西脇市との市境にある山にあった城に住んでいた姫が、城攻めに遭った後、さらに色々あって、ここの滝壺に身を投げたというのが名前の由来だそうです。地図で見てもしっかりとした滝があるようすはなく、流れの急なところをいっているのかな、という気はします。

江戸時代初期に、阿江与助によって舟が通りやすいように開削されています。その影響で、急な流れが押さえられているのかも知れません。

調べた感じでは右岸側からの方が見やすそうでした。新滝見橋から加古川の右岸側を下っていきます。

見えてきた岩場と急流部です。

岩の上にはカワウが止まっています。

ほぼ真横から見た急流部です。これくらいでも船をさかのぼられようとすると大変なように見えます。でも登っていたのでしょう。

河岸近くの岩石です。丸い穴がたくさんあいています。闘竜灘でもありました。鮎を捕るためのなにかの仕掛けを作るためのものなのでしょうか。

やや下流側まできました。手前側に分かれてきた流れがあります。左側奥は新町船着場跡です。

一番大きく流れ落ちているところです。これで落差は2〜30cmといったところでしょうか。滝というにはちょっとという感があります。

少し引いて全景です。こうやってみると高瀬舟はどこを通ったのでしょうか。ある程度の幅があってとなると、アップで写した所くらいでしょう。

姫滝周辺を流れ以外にも注目して見わたしてみます。この付近では、道というよりは草がいっぱい生えた休耕田の畔のようなところを歩いています。何とか川に近づいて、水面が見えるようになると、今まで見えなかったところにいたカモが一斉に遠ざかっていきます。いそいで飛んで逃げているものもいます。頭の模様からするとコガモのようです。

草むらで一番よく咲いていた花です。赤いのはホトケノザ、ピンクのはヒメオドリコソウです。ピンクは帰化植物になります。

菜の花です。ここのものも茎は茶色い色をしています。堤防にはセイヨウカラシナが多いようですが、ここのものもそれなのでしょうか。今のところどうやって区別したらいいのかはわかっていません。

下流側川岸の岩石です。人工的に削ったように見えます。岩石は、ほぼ水平な地層になっています。第三紀の堆積岩のようです。

車まで戻ることにします。途中にツルニチニチソウが咲いているところがありました。最近はいろいろなところで群落を作っているのを見かけるようになってきました。

滝野船座跡に戻ってきました。前回写真を撮っていなかったので写しました。大きな広場になっています。

阿江与助像は立っている近くに寄っていませんから今回も写せていません。写真はなしです。

車に乗って、まっすぐ広い道に戻ろうとしたら、途中に道標と石碑が並べておいてありました。右の道標はきれいに形を整えていて「左たんば 右のま谷」と書かれています。加古川域最古(天和2年1682年)の道標なのだそうです。左の石碑は読めません。一番上の字は「右」のようにも読めます。

加古川の闘竜灘よりさらに上流にも津万滝というところがあります。西脇市の日本へそ公園の近くです。公園もいっしょに見学ということで行くことにしました。

日本へそ公園駐車場に車を入れ、駅の方に行っていました。駐車場からは、岡を少し降りていったような感じのところにあります。駅舎です。壁面にこの場所を示す地図が書かれています。

駅前に岡之山美術館があります。列車の形を表現しているそうです。展示替えのために臨時休館していました。

駅前から北に行き、線路をくぐります。日本のへそ・ふれあいトンネルと書かれています。途中ですれ違えない広さです。

線路の向こうに白い花をつけた木があります。そちらかというとハクモクレンではなくコブシなのでしょう。はっきりとした違いはわかっていません。

花をいっぱいつけたさくらの木もあります。この付近の何本かだけいっぱい咲いています。かなりピンクがかっていますから、ソメイヨシノではなさそうです。

ここにある広場の地面は、猪がほじくり返した跡がついています。

この付近は、北緯35度と東経135度の線が交わっています。日本は南端は北緯25度北端は45度くらいですからその真ん中は北緯35度(くらい)ということになります。経度でいっても、125度から145度の真ん中は135度になります。従って北緯35度東経135度が日本の真ん中といえます。ここにその場所があります。日本のへそといっているのはそのことによっています。

大正時代に、その場所を調べて、その位置に目印がつけられています。これは、ここにありますよという石碑です。

実際に求められた場所に設置されている経緯度標です。横の石碑には経緯度交差点と書かれています。

石碑の裏に祠があります。これはどういういわれがあるのでしょうか。右側の石碑になに書かれているはずですが、読めませんでした。

駐車場の方に戻ることにしますが、その前に加古川をみていくことにします。経緯度標標のすぐ横を流れています。このあたりから下流側にかけて、岩場が露出し瀬になっています。問題は川原には背の高い草が茂っていて、川がよく見えないことです。比較的見やすいところから見た加古川のようすです。工事のために土嚢が置かれています。

どこかに近づけるところがないか探し、何とか見つけ河岸にでてみました。そこからみた上流側のようすです。100mほど向こうくらいから瀬になっています。姫滝野付近もそうでしたが、山が迫っていないというのが不思議です。

流れが段になっているところです。高さは2〜30cmといったところです。

川から公園に戻ります。公園にあるソメイヨシノはやっと花が咲き始めたところのようです。三分咲きくらいかな。

線路をくぐって、線路沿いの道路に出ます。公園の方から見えていたコブシらしい木の方に行ってみました。花弁が開いているからコブシといいっていいのでしょうか。

隣にある、さくらの木です。何本かで並木になっています。手前の標識には←日本のへそと書かれています。

花越しに、経緯度標の方角を写してみました。石柱の左側に標柱が埋められています。

さくらの花の拡大です。だいぶ花が散って、葉もでてきています。これからすると河津桜のようにも見えます。他にも似た品種はあります。

駐車場に戻りました。日本へそ公園はここからさらに経緯度標のあった方角とは反対側にあります。こんどは公園の方に行ってみることにします。

最初は駐車場横の遊歩道でできるだけ川に近いところから歩いて行きました。ここから津万滝の中心部が見えないか確認するためです。ちょっと木や草が多くはっきりと見るのは無理なようです。右側の建物は岡之山美術館です。

公園の中心の方には大きなメタセコイアの木が並んでいます。その手前にも花をいっぱいつけたコブシの木があります。

駐車場の周囲にある花壇の花です。パンジーが主体です。青い花は何かわかりません。

シバザクラです。

標札にはミヤマキリシマと書かれていました。早いような気がするのですが、つぼみもいっぱいあるので、これからということにしておきます。

一番よく咲いているのがユキヤナギです。というほど、たくさんはありません。

大きなコブシの木はたくさんあります。メタセコイアの並木の向こうにも、花を咲かせている木がありました。

日本のへそを北緯35度東経135度としてそれがどこにあるのかというのが大きな問題です。一応その位置が求まっているものの正しいのかどうかが気になるところです。日本は島国なので、陸伝いに距離を測っていくことができません。そこで、国立天文台で天体観測をした結果から、国立天文台の経緯度を求めそれを基準にして測定したのが、駅向こうにあった経緯度標(経緯度交差点)です。

最近ではGPSやVLBIなどを使って大陸間の距離が正確に求められるようになりようになりました。これを使って、今まで求めていた経緯度を計り直したところ、北西に500mほど離れた位置を示していることがわかりました。

これを使って正しい位置を調べてみると、駅の南東方向にあることがわかりました。この経緯度交差点を、平成年間に測定されたこともあり「平成のへそ」と呼んでいるようです。日本列島は太平洋プレートに押されて動いていますから、また年月が経過したら、違う場所がへそになるのでしょうね。

この場所に向かってみることにします。南東の方に歩いていると正面に見えてきたのが地球科学館テラドームです。閉館間近だったので入っていません。

建物の裏側にまわってみると、線が引かれていて、N35度と書かれています。この線上を北緯35度の緯線が通っているのでしょう。

反対側をみます。丘の斜面まで線が引かれています。上の方に柱で囲まれた一画があります、このあたりに経緯度交差点がありそうです。

上まで道が続いているので登っていきました。8割方登ったところで、麓を振り返って見ました。N35と線が引かれていたのは下の建物にたくさん並んでいる柱の内、左から3本目の柱のすぐ右側です。

向こうの山の麓付近にも柱がありますが、たまたま近くに作られていた高圧線の塔のようで、緯度とは特に関係がないようです。わずかにずれています。

すぐ後ろ側です、北緯35度線にそって水路のようなものが作られています。登ってくるところに、日本のへそモニュメントがあると書かれていました。

上の、水の湧き出し口みたいに見えるところです。泉のように作っただけなのか、実際に水が流れるのか、不明です。

ここから上の方です。斜面にある縦の線と横の線が交わったところが経緯度交差点のようです。残念ながら、土砂が崩れるために立入禁止となっています。先ほどの写真の黄色いテープの内側です。実際に崩れているようすも見て取れます。

平成のへそモニュメントの中心には近づけないので、周りを一周してみることにしました。左側から迂回して、山道を進んで行くと岡ノ山古墳の案内板がありました。

この付近の山頂付近に古墳があるようです。全体的に樹木に覆われているので、地面の起伏がはっきりわかりません。正面が少し小高くなっています。これが古墳なのか、山頂部はさらに先にあるのかみただけではわかりません。何となくすぐ先が一番高くなっているようにも見えます。写真には写りそうにありませんから、ここだけを写しておくことにしました。

どうもこの山は岡之山というようです。へそ公園も元々は岡之山公園だったようです。

山道沿いで見かけたツツジです。葉っぱが出始めています。3枚ずつ出ているようなので、ミツバツツジの仲間なのでしょう。細かい種類まではわかりません。

平成のへその真上まで来たのですが、ここの生垣は背が高くて下がよく見えません。カメラを持ち上げて写してみました。それでも肝心なところは見えていません。

少し戻ったところに生垣の低いところがあります。そこからなら斜めになりますが、平成のへそが何とか見えます。

引いてみたところです。ポールは平成のへそモニュメントの四隅に立てられているものです。平野の真ん中にある山の向こうが西脇市の中心部になります。

山道の階段の脇で咲いていたスミレです。タチツボスミレかな。地上茎というのがよくわかりません。

下まで降りてから見た平成のへそモニュメントです。右側の建物裏側、左端くらいのところに北緯35度の緯線が引かれていました。

平成のへそモニュメントから下まで降りてきました。この後は、もう一つの目的地津万滝に向かうことにします。へそ公園を駐車場の方に戻っていきます。公園の中でみた花時計です。パンジーの花で飾られています。もうだいぶ遅くなってきていますから、日が傾いて影が長くなっています。

公園のユキヤナギです。

メタセコイアの並木とコブシの花です。

駐車場まで戻りました。こちら側からは滝が見えないようなので、反対の右岸側の堤防の上からから見ることにします。少し離れていますから、自転車を使っていきます。

公園を出てすぐに、加古川を渡ります。橋の名前は緯度橋といいます。その橋の上からみた津万滝方面です。

日本へそ公園駅もみています。線路の向こうの建物は岡之山美術館です。

堤防に沿って下っていきます。駅の対岸付近の河川敷に、日本地図が書かれています。

堤防の上では、水仙の花がかたまって咲いているところがあります。

対岸にある駅の上に見えるメタセコイアとコブシの花です。

津万滝(つまたき)の情報は、建設省近畿地方建設局姫路河川国道事務所が発行した「加古川水の新百景」くらいしかありません。ウェブからも見ることができます。これによるとその場所は、日本へそ公園駅からわずかに下流側になっています。姫滝もそうでしたが、現地にはそのような案内はありません。大きな段差がある滝でもないので、これのことかなという感じで見ていくことにします。

水流の段差が大きなところです。ここでも段差は2〜30cmほどしかありません。

少し下流で流れが速くなっている所です。これだと早瀬といっていいのでしょう。

さらに上流側です。川幅が狭くなったところを水流が勢いよく流れています。ふと思ったことです。この付近は高瀬舟を通すために開削されています。段差が大きければ、船は通ることができません。この狭いところが滝を壊して水路にしたとすれば、このような名前がついることが納得できそうです。左奥のあたりに滝の本体があったのではないでしょうか。ここなら段差は4〜50cmくらいになりだいぶ滝らしくなります。

現在の段差の大きなところです。これくらいなら高瀬舟は越えることができたのでしょうか。

川幅全体のようすです。船はここを無理に通さなくても向こう側を迂回できそうです。

少し上流側です。水の流れている幅はだんだん狭くなっていきます。

一番狭いところです。ここは削られて作られたできた水路のように見えます。流れはかなり速くなっています。

対岸側です。今から考えてみると、岩盤が水面より少し高いところで平坦になっているのは、水路ができたために、水位が下がったのが関係しているような気がしてきました。

岩の色が何となく、黄色っぽいような気がします。姫滝の解説本では、鉱泉(食塩泉)がでているために岩石が黄色くなっているとかかれています。どちらかというとこちらの方が黄色いような気がします。これも鉱泉の影響なのでしょうか。

川の右岸に沿って上流側を見に行くことにします。大正時代に設定された経緯度交差点の対岸側になります。

堤防ではところどころですが、花が咲いています。これは水仙です。日本水仙に似ていますが、花の中心部のカップ型になったところ(副花冠というらしいです)が白い色をしています。

ムスカリです。これも、自然に増えていくようです。

河川敷の日本列島です。草がこれ以上大きくなってくると、見えなくなりそうです。

対岸に見える日本へそ公園駅です。左側にあるのが緯度橋です。

緯度橋につながる道を横断して、橋より上流側に来ました。このあたりも岩盤が露出していて瀬になっています。右の緑色をした杉の木の横に経緯度交差点を示す標柱があります。

さらに上流側です。このあたりまで来ると川は淵になっています。

みていると、列車の音が聞こえてきました。上流側からやってくるようです。対岸にあるさくらの木の手前側を通過するタイミングをねらって写してみました。

すぐに駅に到着します。急いで緯度橋の下まで行って、駅に停車しているところを写してみました。列車の形を模したという岡之山美術館と並んでいます。草木の向こうになっているのが残念です。

加古川河床は緯度橋より上流側でも岩盤が露出して瀬になっています。津万滝を開削した影響で水位が下がり、川底にあった岩盤が露出するようになった可能性があります。段になって水が流れ落ちているところもありますが、この程度ならコースを選べば船を通すことはできそうです。

川全体のようすです。

緯度橋の上から見ることにします。橋を渡り始める前にみたところです。

少しいったところから見下ろしてみました。

上流側にかけてのようすです。大きな段差がなく船が通り抜けれそうなところもあります。

橋を渡り終わりかけた頃の川のようすです。さらに上流側はゆったりと流れているのがわかります。こうやってみると川の右岸側が広く平らになっているのがよくわかります。

流れの早いところを上からのぞいてみました。

橋は川に続いて加古川線を越えています。その時に写したものです。線路はこの区間では真っ直ぐに延びています。

津万滝の近くの河川敷に日本地図が書かれていました。同じようなものが、近くにもう一ヵ所あります。そちらの方に行ってみることにしました。この近くにたくさんあるというのは、日本のへそと関係があるのでしょうか。といっても、大阪空港の近くにも池の中に日本地図があります。ということはあまり関係はないということなのでしょうか。

場所は、加東市の東条川沿いで、東条グラウンドの近くです。周辺には他に温泉施設などもあります。桜並木も整備されているようです。

川は1986年に集中豪雨によって氾濫しました。その時の復旧工事の際に、河川護岸に流れが強くあたらないように中州をを作ったときに、日本列島の形にしたのだそうです。

駐車場はグランドの方が近いのですが、温泉施設のところに入れて堤防上を歩いて行きました。その先に見えてきた日本地図です。日本海のあたりを川が流れています。

河岸のさくらといっしょに撮ろうとしたのですが、ここのものは、やっと開き始めたところでした。つぼみしかないのは残念です。

地図の上は歩けるようになっています。北海道に降りて、大雪山付近から日本列島をみたところです。

津軽海峡をまたいで越えるときに、水中を動くものが見えました。ミシシッピアカミミガメです。コントラストを強調して姿がわかるようにしています。

日本アルプス付近から西日本です。ゴミが集まっているところがあります。ここだけ、少し盛り上がっているところにひっかかっているようです。なにかの模様がみえます。土手の上から見るとはっきりしますが、旧東条町(合併して現在は加東市)のマークのようです。でも位置がだいぶ西にずれているような気がします。

九州から南です。見えている島は何でしょうか。1個しかありません。ここから土手に戻りたいので階段に移ろうとしました。よくみると表面にコケ(珪藻)のようなものがこびり付いていてすべりそうです。無理をせず、もう少し安全そうな房総半島から堤防に戻りました。

堤防の上から見た日本列島です。旧東条町は本初子午線よりは東にあります。明石海峡で東経135度ですからこれ寄りも西にマークがみえるのは少し変ですね。

BODY:

東条川の堤防のさくらです。大阪近辺では満開に近くなっているところがあるので、だいぶ期待はしていたのですが、まだまだのようです。やっと開き始めたところのようにみえます。これでも、花の多いところを選んで写しています。開いているのは数えるほどしかいないといっていいでしょう。

ほとんどのところはこんな感じです

堤防の生垣ではレンギョウの花が咲いていました。

日本地図と対岸の桜並木です。さくらは枯れ木状態ですが川面に日本地図と並んで映っています。花が咲いているともう少しきれいだったかも。

道沿いの街灯です。この形のものがたくさん並んでいました。災害復旧工事で桜並木を整備したときに、あわせてつくったもののようです。

さくらの花も見ていきます。といっても開き始めたところです。つぼみの方がピンクがきれいです。

よく開いているところのものです。花をこれだけ入れるのが限界です。

写真の色が夕暮れ色に変わってきています。もう暗くなり始めていますから、このまま帰ることにします。ガソリンが帰るまで持つかどうか心配なのでほんの少しだけ入れておきます。近くで安いガソリンスタンドの前を通ってきました。

すぐ近くに高速道路のICがあります。この付近では高速道路を使うほどの意味がありませんから、まだしばらくは地道を走っていくことにします。

2014年の旅行記で丹波市氷上町にかたくりの花を見に行ったときのようすを書いていたら、再び見に行きたくなりました。行くとしたら8年ぶりになります。8年前は4月11日に行っています。どういうわけか今年も同じ日になりました。花はいつが見頃なのか予想はつきませんから、いってよかった日と同じ頃が無難です。何とかなると思っています。

8年前は、川西市のあたりから山越えをしたのですが、この付近は渋滞がひどくなってきています。山越えを先にして、亀岡経由で行くことにしました。この道は狭かったと印象に残っています。ただし、いつのことなのかははっきりしません。

亀岡から篠山に抜ける途中では、ところどころでさくらの花が咲いているのが見られました。散り始めているところもあるようです。開花情報によると大阪近辺では散り始めたところが多いようですが。篠山城では満開でした。大丈夫だろうと思っていましたが、少し遅かったようです。

篠山市から丹波市に抜けるところに鐘が坂峠があります。この近くの公園もさくらの名所ということなのでよっていくことにしました。

鐘が坂公園のさくらです。ヤマザクラの花がきれいです。

ソメイヨシノはだいぶ散っています。

ここのものは花がついていますが、密度が少なめです。

谷筋のヤマザクラです。満開ですね。

ヤマザクラです。その下を散った花びらが舞っています。花びらはソメイヨシノからのものです。時々いっぱい舞っているのがみられますが、写真に写すとあまりはっきりしません。

ヤマザクラの花を大きく写してみました。葉っぱも大きく開いています。

遠くで花びらが舞っているのが見えましたので写してみました。花びらが小さく写りすぎているから、はっきりわからないのか。

鐘が坂公園は、峠を国道がトンネルで越えているところにあります。現在のトンネルは3代目で、古いトンネルにつながる道沿いが整備されて公園となっています。トンネルまでハイキングコースになっていますが、今日は花の見学に集中します。さくら以外にもいろいろな花や植物が見られます。

アセビの花です。

シダ類もたくさんも出していました。何種類かあるのですが何かわかりません。これはワラビリュのようです。

散った桜の花びらに埋もれてスミレが咲いています。タチツボスミレかな。それにしては地上茎が見えません。

シャクナゲが開きはじめています。一つだけ咲いているのがありました。高いところなので遠くから写しています。

笹のような鞘で覆われた芽がでていました。それが割れて葉っぱとつぼみがでています。この花の形はマムシグサかな。

写真に撮るとさくらそっくりの小さな花が下を向いて咲いています。枝がトゲだらけです。ノイバラです。

ミツバアケビの葉っぱがでていました。よく見ると花も咲いています。この枝がアケビと思っていましたが、よく見ると、別の植物の小枝につるが巻き付いていました。何の枝なのかは不明です。

丹波市に入って次にめざすのは、柏原の観光案内所です。「かいばら」と読みます。「かしわばら」とか「かしわら」とかいろいろ読み方があって紛らわしいですね。字が異なりますが「かしはら」というのもあります。

ここでは、観光案内を入手するのが主な目的です。城下町の名残とか見どころはあるようですが、今回はパスです。観光案内所の近辺だけちらっと見ていくことにします。曲がる所を間違えて狭い見道に入ってしまいましたが、何とか到着した到着した観光案内所です。

前に「天然記念物 木の根橋→」と書かれています。大きなケヤキの木があって、この名前で天然記念物になっています。

この木の根の1本は、道路に沿ってまっすぐ水平に伸びています。

これを別方向から見るとこのようになります。道路の横に延びている木の根の下を川が流れています。木の根が橋みたいになっているから「木の根橋」なのですね。

木の幹にはコブのようなものがいっぱいできていてごつごつしています。これは根元近くのものです。

下から見上げたケヤキの木です。大きな枝が折れたりしているようです。新芽が出始めたところです。

横にある建物は、少し古そうでした。たんば一番館というようです。築85年だそうです。そういえば、観光案内所の建物もかなり古そうでした。

観光案内所の近くにあったものを紹介します。正面に織田神社があります。安土桃山時代の柏原藩は織田信長の弟の信包が治めていました。その孫にあたる信勝が祭神だそうです。信勝は河川改修や新田開発をおこない柏原藩の基礎を作ったものの、継嗣がなかったことで柏原の織田家は改易となりました。旧居跡に立てられたものがその後柏原藩再興後にここに移されたそうです。

その横の建物の前に道標があります。「左たんごたじま」と書かれています。右は八幡山かな、よく読めません。

横にある八幡神社の鳥居と石灯籠です。柏原町は元々この神社の門前町として発達して町だったそうです。

鳥居前、観光案内所との間にある建物です。柱についている新しい標札には柏原大神宮と書かれています。八幡宮の摂社で祭神は天照大神だそうです。

道路を隔てて向かい側にお寺があります。入口の鐘楼門が立派です。横の石柱に「寺」の字があったのでお寺の名前が書かれていると思ったのですが、見直してみると、西園寺(公望)卿の本陣史跡と書かれているようです。お寺の名前は西楽寺のようです。

観光案内所からは西楽寺本堂の裏手が見えます。手前に見える倉庫のような建物の横に仏様がこちらを向いて座っています。螺髪がアフロヘアそっくりです。

次に向かったのはさくら公園です。さくらの見頃が他の場所に比べて遅めになっていますから遅咲きのさくらがみられると期待したのと、食事がとれないかいうことでいっています。

公園のさくらです。この付近にはそれほどさくらがないようです。ヤマザクラ系のさくらが咲いています。

丘のある方角です。こちら花が咲いています。展望台が見えます。近くまで行きましたが、上は立入禁止になっていました。

この丘で咲いた板鼻の数々です。八重桜系のさくらが咲き始めていました。これだと関山かな。

白いさくらです。大島桜のようにみえます。

ドウダンツツジの花です。

ハナカイドウです。花の付き方や葉とか萼の形がさくらとは違っています。

ハナズオウです。

川の向こう側の河川敷では菜の花が咲いているのが見えます。

丘の上のしだれ桜です。というほど枝垂れていません。

食事は、団体予約が入っていたために売り切れということで食べられませんでした。代わりに、カタクリの里近くにある卵かけご飯の店ですませました。卵は食べ放題でしたが2つでももたれます。

清住のカタクリ里に到着です。駐車場からは少し離れたところにあります。途中に協力金を入れるところがありました。いつもならここで入園料を徴収していますが、今年はコロナのために、協力金になっていました。入れてから群生地に向かいます。

道沿いでコブシの花が咲いているのが見えました。

全体が花で黄色くなっている木がありました。何の木かはわかりません。花の部分を拡大したものです。検索をかけるとウリハダカエデがひっかかりましたが枝の色が全く違います。後日、トサミズキと判明しました。

カタクリ群生地に到着です。花が少なめです。全体的に終わった花がたくさん見られます。前回に比べて今年は咲くのが早かったようです。

比較的密集して咲いているところのものです。ちょっとは茶色いのがわかりにくくなっているかな..。

花のアップです。

実が大きくなった草もありました。風車状の実と葉っぱの形からするとセリバオウレンのようです。

カタクリの花です。アップにすると終わって茶色くなった花が目立ってきますから、遠景で写しています。

カタクリの花は枯れて色が変わっているだけではなく、花びらが落ちて子房が膨らみ始めているものもあります。形は横を向いていますがゆりの実にそっくりです。これから上を向くのでしょうか。できた種はアリに運んでもらうそうです。そこから再び花が咲くまで3〜4年かかります。

カタクリの花です。葉っぱには白や茶色にぼかしたような筋が入るのが特徴です。

タチツボスミレです。左の鼻の手前側に地上茎が延びているのが見えます。

再びカタクリの花です。

2つ目の群生地の入口です。右側の斜面でカタクリが咲いています。さくらの花はだいぶ散っています。

斜面で顔を出していたシダ類の新芽です。

中でカタクリが群生しているようすです。ここもだいぶまばらになっていて、茶色くなった花が目立ちます。

2つ目の群生地の前からは、谷向こうの山の斜面がよく見えます。ここにはたくさんのヤマザクラがあって、ピンク色の花をつけているのが見えます。

群生地のカタクリです。ここのものも茶色くなった花がたくさん見られます。

カタクリの花の拡大です。後のものは花が終わったようでほとんどが色あせています。

群生地のようすです。花を真横からみる角度ならまだたくさんさいているように見えます。まばらというけれどもこれでも他のところよりはたくさんさいているのかも。

柵の外に、シカの頭骨が落ちていました。そのままになっているのか、わざと置いているのか。少し自主規制をしています。

カタクリの花を続けます。

全体的に花の色が薄いような気がします。

カタクリ群生地から外に出て水路沿いに戻っていきます。道と水路の間にある土手にもいろいろな花が咲いています。順番にみていきます。

ネコノメソウです。いろいろな種類があります。ちいさなお椀のような形をしたものの中に小さな種が詰まっています。果実が開いているようです。葉が黄色くないのと、丸く果実が開いていることからヤマネコノメソウかな。

カテンソウです。始めてみました。

イチリンソウです。たぶん。花の大きさでニリンソウと区別ができるということです。そこまでみていませんでした。葉が茎をだいていないというのも特徴だそうです。

これもイチリンソウ?。花の中でハエが蜘蛛につかまっていました。

タチツボスミレです。いっぱい咲いています。

ムラサキケマンです。

イチリンソウ?です。何となく花が大きいような気がします。

一番目の群生地の前まで戻ってきました。ここの水路に降りる斜面にも白い花が密集して咲いています。イチリンソウなのかニリンソウなのかは、一つの茎に花が一つつくか2つつくかの違いと思っていたので、そこばかりに注目していました。ここの下側の花は2つついているのでニリンソウとしました。一つしか出ていないものもたくさんあります。

花茎が葉っぱの真ん中からでているように見えます。葉には葉柄がないので3枚の輪状用が丸い1枚の葉のように見え、その真ん中から花の茎が伸びているように見えるのでしょう。このことからするとこれはニリンソウで間違いないでしょう。紫の花はムラサキケマンです。

これもニリンソウです。アブが花に止まっています。

駐車場に戻っていきます。途中に見えたコブシの花です。この付近には何本かあります。

黄色い花をつけた木があります。クロモジのようですが、こんなに大きくはならないはずです。では一体何なのでしょう。

ミツマタです。木の高さは1m位です。下向きの花をつけます。

シャクナゲです。咲き始めたところのようです。最近植えたものかな。タグのようなものが見えます。

向こう側の山の斜面にも、クロモジのような木が花をつけています。

道沿いのさくらの木です。

駐車場に戻ったときにはだいぶ遅くなっています。そろそろ帰ることを考えないといけない時間になっています。達身寺の前の水仙をちらっと見てから帰ることにしました。それほど長居はできないでしょう。

達身寺前の駐車場につきました。駐車場は道路からみて達身寺側と反対側にあります。達身寺側の駐車場は以前に比べて、狭くなっているように見えます。駐める場所があったので達身寺側に車を入れました。

車から降りたところからみえた達身寺裏側の山の斜面のツツジの花です。

道路向かい側駐車場のさくらの木です。だいぶ散り始めています。

駐車場入口のさくらの木です。枝垂れ桜の八重咲きです。

その下で咲いているボケの花です。

電線に鳥がとまっているのが見えます。この感じだとホオジロのようです。

飛び去ったのですが、違うところに止まりました。できるだけ近づいて写してみました。これ以上よったら飛び去ってしまいました。

達身寺前からのカタクリの里方向に向かう脇道沿いの斜面にも水仙が咲いています。勝手に増えていったものかな。

達身寺側の水仙です。前回きたときは道路沿いにはこのような水仙の花壇はありませんでした。ずっと向こう側まで駐車場で石垣の下に花壇が並んでいました。いまは花壇の向こう側には広場のようになっていて、ベンチが置かれています。

石垣下の花壇は、少し狭くなっています。手前に新しくできた側がたくさん咲いています。向こう側のものは花が終わっているようです。

水仙の花です。ここも少し遅かったかな。

枝垂れ八重桜越しに遠くの景色を見ました。

お寺横の道路沿いです。石垣の下ではムスカリとキンセンカが花がいっぱい咲いています。

お寺側駐車場沿いで咲いている水仙の花です。

こちらにきてからも電線に鳥がとまるのが見えました。尾が短く、くちばしが三角形なので、カワラヒワのようです。

この後はガソリンが家までたどり着けるかどうか微妙な量だったので1000円分だけ入れてその後スーパーで買い物をしたら、ひたすら帰ってきました。

4月に車を買い換えたので、早い内にどこかへ行こうと考えました。何が良いのかといえば花ぐらいしか思いつきません。ところがこの時期に花が咲いているところが見当がつきません。栽培している花が見られるところなら無難だろうということで、大阪南部河内長野市にある花の文化園としました。

高速道路の最寄りICが美原北になっています。としたら、下黒山から富田林経由で河内長野に抜けるコースでしょう。道の駅「くろまろの里」に車を駐めるようにと書かれています。指示通り道の駅まで行きました。意外と時間がかかりました。2時間になりました。

道の駅前の広場です。人形が置いてますが、聖徳太子にしては少し変です。戻ってきたときに、これは遣隋使として小野妹子に付き添った高向玄理とわかりました。道の駅の名前の出所となっています。奥の建物が花の文化園エントランスです。

道の駅横のたんぼです。終わりかけのようですが花が咲いています。見直してみてわかるのは、ネモフィラだけのようです。

花の文化園入口前の花壇です。花がいっぱい咲いています。

入口を入ってすぐ上に藤棚があります、咲いているのを期待したのですが、もう終わったようです。実が大きくなりはじめています。

右側に見える新緑がきれいです。

正面左寄りの花壇です。色とりどりの花が咲いています。パッと見てわかるのはパンジーとキンギョソウくらいです。

花のアップです。青がパンジー、黄色がキンギョソウです。ツマグロヒョウモン(♀)がやってきています。パンジーのようなスミレの仲間が幼虫の食草だそうです。

園内は時計回りに回っていくことにします。最初に秋の七草通りがあります。ここは何となく花が少なそうな気がします。少し内側に入った所に香りの丘があります。ここでカラタネオガタマ(トウオガタマ)が咲いていると書かれています。秋の七草通りからこちらの方に入る道を探しながら歩いて行きます。

歩き始めて左側、ショップの柵に沿って白い花が咲いているのが見えます。詳しいことはわかりませんが、あまり花(花序)をつけていないオオデマリのようです。

道沿いで咲いていた花です。ワトソニア(ヒオウギスイセン)ににていますが、しっかりとした花序を作っていませんし、おしべめしべの形が違っているようです。

ツツジの花です。キリシマツツジと書かれていました。

右側の斜面いっぱいにシャガの花が咲いています。

斜面を登る道がありました。ここを上がっていくと少し開けたところにでました。常緑樹に小さな花がついています。はっきり開いているといえる花は少しです。カラタネオガタマです。

開いている花です。モクレンを小さくしたような形をしています。

木の枝からイモムシがぶら下がっていました。

再びカラタネオガタマの花です。バナナのような匂いがしていました。

香りの丘からひょうたん池をめざします。パンフでは少し離れているように書かれているのですが、すぐとなりに花壇があり、池も見えています。さらにスタンプラリーがありそのの場所の一つにひょうたん池が書かれています。間にある花壇で咲いている花を見ながらスタンプの設置場所を探すことにします。

この付近で目立っていたのは、ボタンとシャクヤクです。といってもこの時点では、区別がついていません。立てば芍薬座れば牡丹ということくらいしかわかっていません。その感じからすると、うつむき加減なのがボタンなのかな。

こちらは上むいてしゃんとしていますからシャクヤクとしていました。

ハナミズキのような花です。総苞片がはっきりしていません。大きくなっていないのか落ちてしまったのか。花は開いていないように見えます。

ヒメジョオンにベニシジミがやってきていました。羽根が開いているところを撮りたいのですが、ずっと閉じたままでした。

シャクヤクとボタンの違いは草本か木本かの違いと書かれていました。あまりそこまではみませんね。丸いつぼみが上をむいてつくのがシャクヤクだそうです。

池の横に来ました。メダカが泳いでいるのが見えます。写真ではわかり難いですね。

オキナグサです。長いひげのようなものがいっぱいついています。

スタンプがすぐ近くにありました。手作りのスタンプのようです。パンフのボタンの絵が描かれている横に押しました。

ボタン・シャクヤク園は、入口を中心にしてみるとひょうたん池よりまだ奧にあると書かれています。ここまで見てきたボタンやシャクヤクはひょうたん池の周りにあるものです。さらに奥にあるという場所に行ってみました。

ボタンやシャクヤクはたくさんありますが、咲き始めたところのようです。完全に開いているのは、ぽつりぽつりとしか見られません。これは何とか咲いているシャクヤクです。

こちらはボタン。葉っぱの奧に幹のようになった茎が見えています。

近くにあったクリスマスローズの花です。クリスマスローズガーデンはひょうたん池の隣くらいの位置にある事になっています。

ボタン園の奥で咲いていたクリスマスローズです。いろいろなところで咲いています。

このあたりが一番奥になっています。花を見ながら戻り気味にぐると園内を回っていくことにします。

再び、オキナグサです。綿毛がきれいです。

綿毛に気をとられていました。えんじ色をした花がみえます。今までみていたのは、実についている綿毛だったようです。チングルマの毛のようなものかな。

シャクヤクの花です。丸いつぼみがいっぱいついています。

ひょうたん池まで戻ってきています。この一画はもらったパンフでは福祉花壇と書かれています。ボタンとかシャクヤクといった花が咲いています。ボタン・シャクヤクの違いが書かれていた説明板もここにありました。ボタン・シャクヤク園がここまであるようにも見えます。他の花も混ざっています。

正面遠くに、ルピナスの花が一つだけ見えます。このあたりはペレニアルガーデンと書かれている一画になるのでしょうか。

横に見えるひょうたん池です。モミジの新芽が赤い色をしています。

花壇は通りぬけたのでしょうか。木が目立ってきました。シャクナゲの花が見えます。

あまり目立っていませんが、アキグミの花も咲いています。

セイヨウサンザシです。茶色くなった花びらも混ざっています。葉っぱの形がちょっと変わっています。

コデマリの花です。花が鞠のように集まっていることが名前の由来です。オオデマリとと違ってバラの仲間です。

木の下でひっそりと咲いているのはトキワナルコユリです。

エビネ園につきました。一時期山野草がブームになったことがありました。その頃にはエビネ類は乱獲されて山からは姿が見られなくなったといわれています。ランの仲間なので特に人気があったようです。持って帰ろうとする人がいるのか注意書きがありました。

咲いているエビネです。

山側の斜面にはシャガの花が見られます。

シャクナゲです。

ヤマブキソウと書かれていました。ちらっと見ると確かにヤマブキそっくりです。

エビネの花です。

パンフレットには今週のお勧め植物がいくつか書かれています。エビネもそこに載っていますす。他に今まで見てきた中では、カラタネオガタマとかオキナグサもあげられていました。横にお勧めと書かれた名札があります。

エビネに似た花ですが、黄色一色の花もあります。こちらはタカネと書かれていました。

エビネの写真を続けます。

真上から写したものです。

エビネ園は入口出口がはっきりしていてそこにしかエビネやタカネはありませんから外に出たことはよくわかります。外に出てからも遊歩道は林の中を通っています。

林床のような所にあったのがムサシアブミです。マムシグサに似ていますが、苞葉の先が大きく内側に曲がって馬に乗るときに足をかける鐙(あぶみ)の形に似ているのが名前の由来です。

ハッカクレンです。よく見ると葉っぱの下に花をつけていました。

ヨメナやノコンギクに似た花です。この時期に咲くとしたらミヤマヨメナなのでしょう。ミヤコワスレはこれの園芸品種だそうです。

遊歩道沿いの石組みに囲まれた花壇にはサクラソウが咲いていました。

いろいろな色や模様のサクラソウが咲いています。これは花びらに模様が入ったサクラソウです。

シコクカッコソウというのもあります。サクラソウの仲間で区別がつけられていませんが、濃い赤色の花と花びらの先が尖っている、萼が細長いというあたりが区別点ように見えました。

サクラソウです。ややピンクがかっています。手前に白い花もあります。

エビネ園をでた後は、付近の林の中や近くの建物の周りをだいぶ歩き回っています。この付近にもスタンプがあると書かれているのですが、なかなか見つけられません。なんとなく地図の位置が違っているように思えてきます。

探している途中で見た花です。ヤグルマソウ(銅葉桃色花)の名札があります。一瞬これのことではないと思いましたが、ヤグルマギクと勘違いしていました。ハナアブがたくさんやってきていました。

道から奧の方で青紫色の花が咲いています。近くに寄れないのではっきりしないのですが、ツリガネズイセンとみました。

だいぶ道から外れたところまでやってきています。チューリップの花が何とか残っていました。このあたりは球根園と書かれている一帯になります。

ポピーです。アイスランドポピーかな。上の方の黄色い花はフリージアのようです。

ワトソニアと書かれていた花です。ヒオウギズイセン属と訳されますが、これはまた違う花です。

遊歩道の方に戻ります。ここにスタンプがありました。この付近もサクラソウがたくさんさいています。パンフにあるサクラソウの写真の横に押しました。

別のサクラソウです。

だいぶ開けたところにでてきました。センター棟という建物の裏手にでてきたようです。屋上に花壇があって色とりどりの花が咲いています。手前側はパンジーが主体で、奧のものはポピーが主体のようです。

道脇のツツジの花です。名札はクルメツツジとなっていました。花筒が二重になっています。

進んでいる道の正面に温室が見えています。このまま進めば温室に入ることになります。そのまま中に入って見学することにします。入口の正面に最初に見えたものはいろいろな種類の蘭の花です。ほとんどがデンドロビウムかな。大きな花がたくさんついています。

別の花です。右側にも違う花が咲いています。

多肉植物を上から写してみました。種類はわかりません。

アブロメイティエラの花が咲いていると書かれていました。茶色いのは枯れていますが、真ん中ある同じ形の緑色の鞘から白い花びらがでているのが見えます。

一つだけ花をつけているサボテンを見つけました。はじめは終わって枯れているのかと思ったのですが、よく見ると半透明で黄色い花弁がある花が二つついています。トゲと区別がつきません。

ブーゲンビレアの花が咲いていました。

ハイビスカスの花も咲いていました。さすがは温室ですね。

温室の中はところどころにしきりのようなものがあって、いくつかの部屋に分かれています。新しい部屋に入る毎に少しずつ、暖かくなっていきます。少しずつ高く登っていくようです。

湿地帯のようすを表現しようとしているのか、水槽が置かれている部屋に入ってきました。水槽の中ではメダカが泳いでました。

バクラクソウと書かれた花がありました。見た感じではハナチョウジのようです。沖縄などでは時々見かけます。

アメリカパンマツリと書かれていた花です。

サクラソウの展示会が開かれていました。たくさんの品種が並べられています。これだけの品種名はとうてい覚えきれませんからざっと目を通すだけにします。

ミッキーマウスの木というのがありました。いくつかついた黒い実が落ちるとミッキーマウスの顔のように見えるというのです。これがと言うのはありませんでした。何とか顔のように見えるものです。ガスマスクをしている宇宙人のと見立てています。

ウツボカズラもいろいろな種類のものがありました。中を覗くように写してみたものです。

サンジャクバナナの花が咲いていました。これも今週のお勧めの花です。高さが三尺くらいの大きさでも実がつくバナナだそうです。花というより、これから実が大きくなっているところのようにも見えます。

温室を通りぬけて外に出ました。そこから正面にもいろいろな花が咲いています。

通路の脇で白い花が咲いていました。コデマリに似ていますが、全体的に花が詰まって、丸く集まっているというようには見えません。花は八重です。コデマリにもこういう品種があるようですがそれなのでしょうか。

その足元で咲いているのは、ムラサキハナナです。もうおしまいなのか花に勢いがありません。

青い花が下向きにたくさんついています。ポリジというそうです。

イロハカエデにプロペラがついていました。よく見ると花もまだ咲いているようです。

ウノハナです。梅雨時に咲くイメージがあります。これから増えていくのでしょうか。いっぱい花がついています。

坂を降りきったところに花壇があります。色とりどりの花が植えられています。ここの赤いのはダイアンサス(ナデシコ)で白いのはノースポールかな。

クレマチスの花が咲いていす。

クレマチス園に到着です。花の文化園は細長く、一方の端近くにあるのがボタン・シャクナゲ園でここはその反対の端近くにあります。端から端まで歩いたことになります。これからは、園の真ん中ちかくにある入口まで引き返していくことになります。

クレマチス園に舞台のようなところがあって、そこに大きな鉢ですが、一鉢だけクレマチスが置かれています。他のものと演出が違うのは何か理由があるのでしょうか。

ここから山側をみると、ホオノキに若葉がでているのが見えました。

クレマチスはいくつかのブロックに分かれた花壇で咲いています。これはピンクの花です。

ジューンベリーの木がありました。花が終わって実が大きくなりなじめています。

クレマチスの花を続けて載せていくことにします。

クレマチス園から入口側にも花壇がたくさん並んでします。入口側に進んで行くにつれて、クレマチス以外の花が増えていきます。どこまでがクレマチス園なのかはっきりしません。全体がクレマチス園なのでしょうか。

その花壇の一つに咲いていた花です。名札が二つついていて別々の名前が書かれています。一つはベロニカで、もう一つはゲラニウムです。花の形からフウロソウ科に属するゲラニウムとしました。

アヤメの花です。カキツバタとか花菖蒲とか区別がつけにくいのですが、花の真ん中にあやめ模様のようなものが見えるのでアヤメとしました。

これもゲラニウムかな。花の形が少し違います。

ガーベラです。ガザニアと勘違いしていました。ガザニアは周囲の舌状花が一重です。

ところどころに、クレマチスもあります。

エキウム ブルガレです。最近は花の名前が学名で表すものが増えてきています。覚えるのに苦労します。この花も今週のお勧めの花となっています。

ポピーです。

パンジーの花にツマグロヒョウモン(雌)がやってきていました。

クレマチスがたくさんあったところからは細長い花壇がいくつか並んでいます。その横から一段低い所に行く通路があります。その先にあるもう少し広い一画にもいくつかの花壇が幾何学的に並べられています。こちらがバラ園になるのでしょう。バラがたくさん植えられています。といってもバラ以外の花もたくさん見られます。

バラの花もやっと咲き始めたというところで、花の数は少なめです。

ホットリップスという花です。ネットで調べてみると赤と白の混ざった花が載っています。気温が高くなると赤色の部分の割合が多くなるそうです。

ピンクのバラです。

ヤグルマギクが咲いていました。ヤグルマソウとはだいぶ違います。

ハンギングタイプのバラです。この品種だけたくさんの花をつけていました。

ハナムグリがやってきていました。2匹います。肩のところに細かい毛のようなものが見えるので、コアオハナムグリのようです。花粉を食べているのかな。

ツマグロヒョウモン(♀)です。やってきている花の種類は不明です。

再びバラの花です。

バラ園から階段を上がっていくと正面に温室が見えました。ここからだと少し見上げるような位置にあります。先ほどは左側から入って中をぐるっと回ってから右奥から出ていきました。

温室前の花時計です。

温室のある斜面の下側の道を入口側に向かって進んでいきます。温室の下を通るところでピンク色の花をつけた木がありました。ショウキウツギと書かれています。

こちらはリキュウバイと書かれていた木の花です。

同じような白い花です。花の形、葉の付き方などリキュウバイとはだいぶ違います。バイカウツギのようです。

道路脇展望台に上がるところにある花壇です。咲いているのはポピーで、後方で、ユリがだいぶ大きくなっています。

セイヨウシャクナゲと書かれていた木の花です。シャクナゲらしく見えません。日本のシャクナゲよりもゴージャスな花をつけると思っていました。花は確かにツツジの仲間を思わせる形をしています。

ハナショウブも咲いていました。

レストランがあったので、昼食をとりました、この前に、ハンカチの木があると書かれているのですが、なかなか見つけられません。

イベント広場の方にも行ってみました。こちらにもそれらしい木はありません。ホール横で、濃い赤色をしたツツジが咲いていました。

レストランから広い通路に降りる道の脇にハンカチの木がありました。花を包む白い苞葉がハンカチのように見えるのが名前の由来です。あまり咲いていませんでした。

花を見たいのですが、高いところにあります。手前側に枝や葉っぱがあってよく見えません。何とか苞葉の中が見えるところを見つけました。双眼鏡では上過ぎてうまく見ることができません。

苞葉が落ちてしまったものです。地面には苞葉が何枚か落ちています。

道路脇のノースポールにキリギリスの幼虫のようなものがやってきていました。

名前が不明の花です。たくさんさいていました。

ムラサキツユクサです。

入口まで戻ってきました。入って正面の装飾花壇です。

ここのノースポールにはツマグロヒョウモン(雄)がやってきていました。

園内を一周しました。入口脇のショップで花苗をみたら、園をでることにしました。出口で、スタンプラリーのプレゼントをもらってから帰ります。

花の文化園の近くに、リサイクル環境公園というのもあります。ここの花壇もきれいなようです。よってから帰ることにしています。途中に大きな園芸用品店があります。元々は農家に苗を販売していたようですが、農家かららの作物や花苗なども扱うようになり次第に大きな店になったようです。ここものぞいていきました。

公園の駐車場に到着です。たくさんの車が駐まっています。近隣ではかなり有名なところのようです。中が期待できそうです。

公園のようすです。農園のようになっています。真ん中には丸い花壇があってその中心に大きなヤシの木が1本あります。

ここで期待していたのは、チューリップの花ですが、もう終わったのか花は摘み取られていました。球根を大きくしようとしているところかな..。

ウツギの花です。

ハナカイドウのような花です。白色で八重咲きです。

シバザクラも期待していたのですが、これも花が終わっています。これも刈り取られていて、残っている花はわずかです。

ムラサキハナナです。これも花が終わり、一面の花畑というのにはほど遠い状態でした。ちょっとがっかりです。

花を拡大してみました。実がだいぶ大きくなっているのがわかります。

中央にある円形の花壇の右奥では、ラベンダーの花がさいていました。この公園でのメインはラベンダーを使った工作などができることです。農園といえるほど広い範囲で花が咲き始めていました。花の時期については書かれていませんが、これからが見頃のようです。北海道でみたのは6月の中旬でしたので、少し早いのではと思っていました。

花を大きく写してみました。フレンチラベンダーのようです。

更に拡大しました。赤紫色の花びらのように見えるものは花ではなく苞葉だそうです。ということは、花はまだ咲いていないということになるのでしょうか。

別の種類のラベンダーです。青紫色の花(苞葉)です。茎は白っぽい色をしています。葉がぎざぎざなのでフリンジラベンダー(デンタータ系)なのかな。

円形の花壇の奧にはバラ園があります。花の文化園と同様に花は数えるほどにしか咲いていません。その中できれいに咲いていた一つです。

藤棚のようなところに広がっていたバラです。ここのバラだけはたくさん花をつけていました。高いところにあるので、花の写真を撮るのには苦労します。

花の文化園まで2時間かかりました。もうそろそろ帰らないといけません。まだまわるところはあるようですが、帰ることにしました。最後に振り返って見た公園の風景です。

ここからは、阪和道岸和田和泉ICまではすぐです。すぐに高速道路に入ったので、来るときほどは時間がかからずに変えることができました。