等圧線を引くときのルールみたいなものがあります。守って引こうとすると頭の中がこんがらがってきます。

そんなルールは何のためにあるのか、もっと簡単に引く方法はないのか考えてみることにします。さらに、わかりやすい天気図とはどんなものか考えてみます。

1.等圧線とは何か

等圧線とは、その名の通り気圧が同じところが作る線です。気圧の等しいところを結んでできる線という言い方をするのが普通でしょう。 似たような線として、等高線、等深線、等温線・・・・というように、等××線と名付けられた線があります。 何が同じところなのかは××の部分を見ればわかります。このように名前がついていないものでも、 たとえば、桜前線のようなものは、 同じ日に桜が咲き始める日を結んでできる線なので、等圧線と同じような線といっていいでしょう。 ここでは、このような線をまとめて等値線と呼び、それの引かれた図面を等値線図と呼ぶことにします。 等圧線の引き方にとして書いていますが、他の等値線図でも同じことがいえます。

ところで、等圧線が意味するのは、同じ気圧のところであることだけでしょうか。もう少し平面的な広がりを考えてみましょう。 今、低気圧の周りを取り囲む等圧線があったとします。等圧線は、輪になっていて一つの領域を区切っています。 この区切られた内側の領域は、等圧線の示す気圧より小さな気圧が分布する地域になります。逆に、外側はそれより気圧の高いところを示しています。 つまり、等圧線はそれより気圧が小さいところとそうでないところとの境界線であるといえます。すべての等値線は同じことがいえます。桜前線で考えるといいでしょう。 この線は、何月何日に桜(ソメイヨシノ)が咲き始める線というとらえ方ではなく、 この線より北側は、何月何日にはまだ桜は咲いていないという見方もできます。 反対側は、桜は咲いていますということになります。普通は、ここまで桜が咲いているというように見ませんか。 もう一つふつうはしませんが、この前線に沿って東に行けば左(北)側はまだ咲いていないところ、右側はもう咲き始めたところという分け方もできます。

このような見方をすると、たとえば地震の震度分布図も等値線図の一種と考えることができます。 色分けされているだけですが、 色の境界を線としてみれば、同じような性質を持つ等値線としてみることができます。 等値線のように、この線はいくらの数値というような言い方ができない点が違うだけです。 同じように地質図も、これこれの岩石(時代)とそれ以外という分け方で考えれば、かなり強引な見方になりますがすが、等値線図の一種といえなくもありません。 等値線図にも色々あります。

2.等圧線の禁止事項

等圧線を引くときに注意しないといけない点がいくつかあります。その多くは、線を引くときに、同じ気圧の所を結ぼうとしてやってしまいがちな間違いです。 そのようなことをどうしてしてはいけないかは、等圧線が気圧の高いところと低いところの境界線であると考えるとわかることがあります。 ふつうの解説書に書いていそうなだめな例をあげ、その理由を考えてみることにします。

その前に簡単な原則について書いておきます。等圧線は、一般には4hPaおき(4の倍数)に引きます。 好みで2hPaおき(偶数)に引く場合もあります。ここでは、4hPaおきに引くものとして考えていきます。

この場合等圧線はどう入ってくるかというと、a.のルールもあわせると、順番に1008-1012-1016=1016-1012の線が必要になります。 ここで、2つの1016の間を「=」で書いているのはここが1016hPaより気圧が高い区域だと示す意味でこの記号を使っています。

間に、低い等圧線が入っている場合も同じように考えることができます。

線が延びる方向に向かって立ったとします。その線のどちらか一方が気圧が高く(陸)て、反対側が低く(海)になっています。 線に沿ってまっすぐ進んでいったとして、線が消えたところより先の気圧は、高いのか低いのか、どちらなのでしょうか。 線の右側の領域でもあるし、左側の領域からもつながっています。おまけに二つの領域は同時に存在できません。 唯一、解決できるのは、まだ境界線が前方に伸びていくという場合だけです。

結局こうなった場合どうすればいいのでしょうか。方法としては、ぐるっと一回りして輪を作るか、図面の端まで引っ張っていくのがいいでしょう。

ただ例外があります。補助等圧線(4hPaおきに引くときに、間の2hPaの等圧線)の場合、この先間隔が狭くなり見にくくなることがあります。 それを防ぐために、線が途中で消えることがあります。反対に広くなりすぎて、気圧が読み取りにくくなる場合は、途中から引き始めることがあります。

気象通報から天気図を書く場合、気圧のデータがなく等圧線がどこを通っているかわからない場合があります。 このようなことがあると、無理に引くのではなく、線をすこしずつ薄くしていって、自然に見えなくなるように引くようにしていました。

このようなことをしてしまうのは、同じ気圧の所が見つかったときに、そこまで一気に引いてしまおうとするからです。 ところが、等圧線が境界線であるという気持ちで引くと、別の等圧線と接近したとき、 それが気圧の高い等圧線なら気圧の高い側に入るように迂回させて引くようになります。

同じ気圧の所を結ぼうとすると、途中まで引いてきてその先同じくらい離れた所に、該当する気圧が2箇所見つかることがあります。 このようなときどうしてよいかわからず、つい2本引いてしまうようです。境界線という考えでいると、どう迂回させようかと考える癖がつきます。

等圧線は等高線にたとえられることがありますので、等高線で考えてみることにします。いま、頂上が2つある山があったとします。 一つの頂上からもう一つの頂上に行くときは、山を下ってから再び山を登り始めることになります。 一番低くなった峠部分と同じ高さの等高線を考えてみます。これより高いところでは、それぞれの頂上を取り巻く「○」で表されます。 峠の高さの等高線は、どちらの○も峠を通す必要が出てきます。つまり、等高線の形は二つの○がくっついて「8」の字型になります。 ところが、地形図ではそのように書かれている等高線は全くありません。「8」の字型に書かないようにしていると言うだけのことです。

等圧線でも同じようなことがいえます。このルールは、ただ単にそう引くのはやめましょうというだけのものでしょう。 変な形のものがあるとわかりにくくなりますから。

この原則は例外があります。つまり、外的な力が加わっている場所ではこの限りではないと言うことです。 一般に言われていることは、前線上では決まった法則に従って折れ曲がることがあります。 他にも、低気圧が発生しかかっているような場所では等圧線が急に迂回することがあります(普通は無視します)。

基本的な考え方として持っていた方がいいのは、その気圧が書いてあるからといっても、 それはあくまで四捨五入の結果なのだから無理に通さなくてもよいと思えば、すっきりとした線が引けます。

従って、(g)の場合と同様、外的な力が加わらない限りはなくなっていこうとします。いくつかの低気圧や高気圧に分かれたあと、消滅していきます。

この場合も例外があります。前線の近く、特に停滞前線を挟む場合は平行に続くことがあります。 それでも1000kmといった長い距離に渡って平行になるというのは滅多にありません。

等圧線は気圧の等しいところを結んでいくという方法で線を引いていくと、間違った方法で線を引いてしまうことは十分に考えられます。 そういう方法ではなく、境界線という考えで、気圧の高いところや低いところを取り囲む、あるいは区切るつもりで引いていけば、 いくつかの場合を除いて、ここであげたような問題は生じないでしょう。

境界線という考えで引く場合、真っ先に考えことは、それより気圧が高いところと低いところがどのように分布しているのかを、 全体を見渡して考える習慣をつけるのが一番です。うまくできるようになるまでは、気圧の高いところか低いところを手で隠してみるとか、 気圧によって色を塗り分けてみるのも一つの方法です。

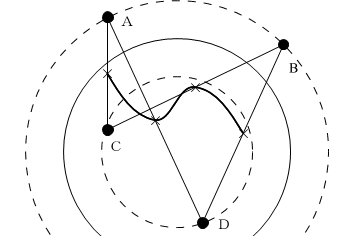

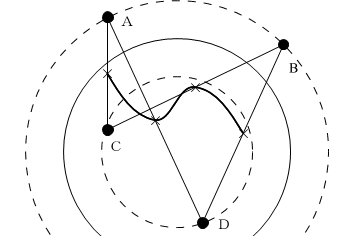

しかし、この方法は利用できない場合もあります。その極端な例を示してみます。同時に、比例配分して通る点を求める具体的な方法も示すことにします。

図のように、A〜Dの4点があり、ABの2点は1010hPa、CDの2点は1014hPaとします。引きたい等圧線は1012hPaとします。

まず、片方が1012hPaより低くもう一方は大きくなっている2点を探します。たとえば、AとCの2点があります。

2地点の気圧差は4hPaありますので、A−C間を4等分します。次に、Aと引きたい等圧線との気圧差は2hPaですから、

4等分して求めた点の内A点から2つ目の点(この場合中点になります)に×印を(頭の中で)入れます。

同様に、A−D、B−C、B−Dでも求め、×印の入った所を結んでいくと、目的の等圧線を引くことができます。

図のように、A〜Dの4点があり、ABの2点は1010hPa、CDの2点は1014hPaとします。引きたい等圧線は1012hPaとします。

まず、片方が1012hPaより低くもう一方は大きくなっている2点を探します。たとえば、AとCの2点があります。

2地点の気圧差は4hPaありますので、A−C間を4等分します。次に、Aと引きたい等圧線との気圧差は2hPaですから、

4等分して求めた点の内A点から2つ目の点(この場合中点になります)に×印を(頭の中で)入れます。

同様に、A−D、B−C、B−Dでも求め、×印の入った所を結んでいくと、目的の等圧線を引くことができます。

かなり曲がりくねった線になりました。この図の場合、A−Dの線はA−Cの線とあまり離れてなく、距離も長いので無視してもよいことになります。 そうすれば、もう少しなめらかな線になります。問題は、どの点を採用し、どの点を無視するかを判断するのは非常に難しいところにあります。

ところで、図中の同心円が気になったかも知れません。これは4点の位置と気圧を設定するときに、このように、等圧線が入ると仮定して引いた線です。 従って、実線で引いた線が正しい等圧線になります。苦労して引いた割には、だいぶ線がずれています。 もちろん、比例配分して求めた方が正しい場合の方が多いので安心してください。

どこが気圧が高くて、どこが低いのかを見て、その割合で等圧線を引いていると、普通にまっすぐ引いた方がいいのか、 近くに高気圧があってその影響があるのかはわかるようになります。全体を見て引く方がいいようです。

単に点を結んでいると、この風向の場所とはどうつないでいってよいかわからなくなることがあります。 気圧の高い方を意識していると、気圧の高い側に矢羽根が入るようにすることで、比較的楽に等圧線を引くことができます。

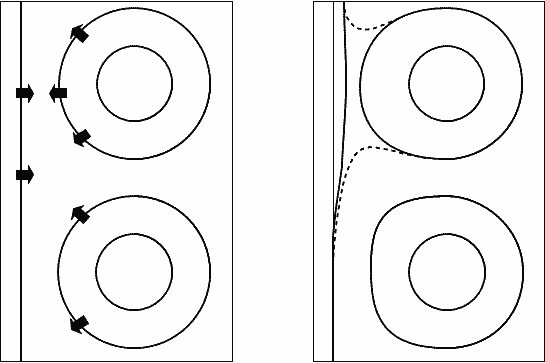

その性質というのは、「同じ等圧線はくっつこうとし、違う等圧線は反発し合う」ということです。理由を簡単に説明します。 ややこしくなるので転向力でどっち向きになるとかいうことは無視します。基本的なことはあまり変わりません。

同じ等圧線が平行に入っているとします。この間に挟まれた部分は気圧が高いか、低いかのどちらかです。気圧が高い場合から考えます。 このとき、等圧線の外側に向かって風が吹いていきます。そのため特に上空から空気が運ばれてくるのでない限り、 線に挟まれた区域の空気は運び出されて薄くなっていきます。当然、等圧線のある場所の気圧も下がっていきます。 そのため、新しい等圧線は、元あった場所を気圧の低い側に見るように迂回するようになります。 つまり、高圧側、いい換えれば、二本線の内側に移動していきます。 平行な2本の線とも内側に入ったと言うことは、見かけ上引き寄せ合ったようになっているということです。

内側の気圧が低くても、今度は風が集まってきて、気圧が上昇するので、結局、等圧線の位置は内側にずれていきます。 これで、同じ等圧線がくっつこうとすることが説明できました。

続いて、違う等圧線は反発し合うことを説明します。いま、3本の等圧線が違う間隔で縦に入っていたとします。 気圧は左側ほど高いと考えてください。逆にしたいのなら、180度回転させて考えてください。それでも、2通りのパターンがあります。順番に見ていきます。

等圧線の間隔が、左から「広い−狭い」の順番だったとします。このとき、風は、間隔が狭いほど速くなります。 従って、風は、真ん中の等圧線のところで急に速くなります。そのため、真ん中の等圧線付近の空気は持って行かれることになります。 その分気圧は下がっていきます。等圧線の位置の気圧が下がると、等圧線は高圧側にずれます。これは、狭い間隔から押し出されたように見えます。

逆に、「狭い−広い」の順番なら、風は遅くなるので、空気がたまります。 その分だけ気圧が上がり、やはり等圧線は、「狭い」側から押し出されたように「広い」側に移送していきます。

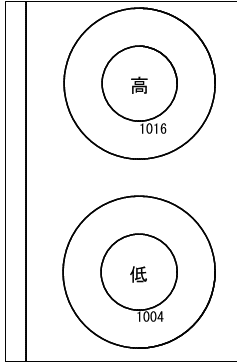

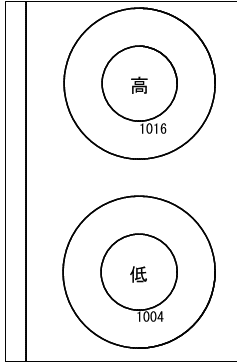

右のような、天気図があったとします。まっすぐな等圧線の横に同じくらいの大きさの高気圧と低気圧が並んでいます。

このような天気図では、読み取ることができないところができてきます。

どこかというと、左側にある縦にまっすぐ入っている等圧線の気圧です。これはいくらになるのでしょうか。

見た限りでは、1008hPaと1012hPaの2つの可能性があることはわかりますが、どちらであるかは、断定できません。

右のような、天気図があったとします。まっすぐな等圧線の横に同じくらいの大きさの高気圧と低気圧が並んでいます。

このような天気図では、読み取ることができないところができてきます。

どこかというと、左側にある縦にまっすぐ入っている等圧線の気圧です。これはいくらになるのでしょうか。

見た限りでは、1008hPaと1012hPaの2つの可能性があることはわかりますが、どちらであるかは、断定できません。

天気図ではなく、地形だとして考えてみましょう。高気圧の所は。円錐形の山、低気圧の所は円錐形の穴に相当します。 等高線が縦にまっすぐあるのは、左右どちらかに傾いた平面であることを示しています。 だいたいの感じはつかめるのですが、最後の、平面の傾きがどちらなのかは決定できません。

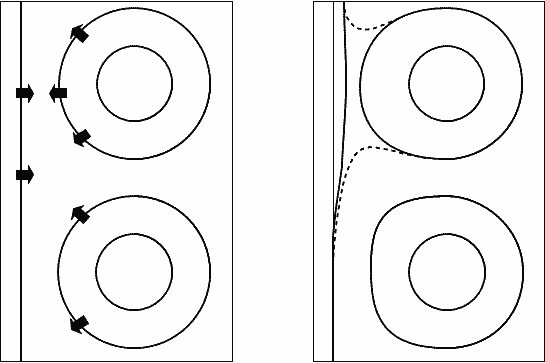

ところが、等圧線の性質の影響を受けた天気図に書き換えると、一目でどちらかなのかがわかるようになります。どのような天気図になるのでしょうか。

先ほどの図の中で、縦に入っている等圧線が1012hPaとしてみます。

高気圧の左側では、等圧線が平行して走っているところがあります。そこでは、等圧線は引きつけられるようにずれていきます。

それ以外でも、間隔が広くなっているところへも押し出すようにずれていきます。ずれていく方向を矢印で示してみました。

そのままずれていくと、その右側の図のように等圧線は変形していきます。そのうち点線で書いたような形になっていくでしょう。

先ほどの図の中で、縦に入っている等圧線が1012hPaとしてみます。

高気圧の左側では、等圧線が平行して走っているところがあります。そこでは、等圧線は引きつけられるようにずれていきます。

それ以外でも、間隔が広くなっているところへも押し出すようにずれていきます。ずれていく方向を矢印で示してみました。

そのままずれていくと、その右側の図のように等圧線は変形していきます。そのうち点線で書いたような形になっていくでしょう。

最初の段階でも、等圧線が引きつけられているようすがわかります。 点線くらいになってくると、等圧線が区切る気圧の高い側に、高気圧が入るように、わざわざ迂回しているように見えます。

1008hPaの等圧線とした場合でも、上下をひっくり返して考えれば、等圧線は同じようにずれていくことがわかります。 つまり、等圧線は、高気圧を気圧の高い側に、低気圧を気圧の低い側に取り込むように曲がっていこうとするのです。

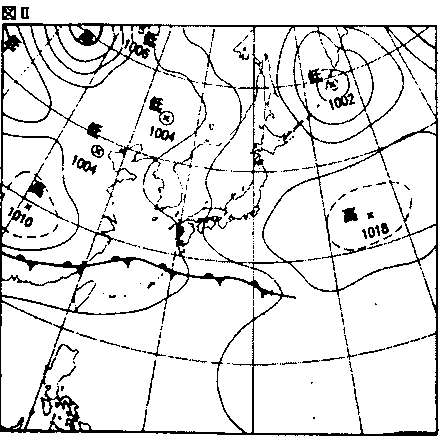

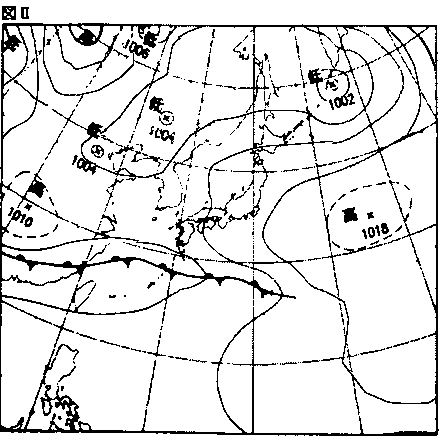

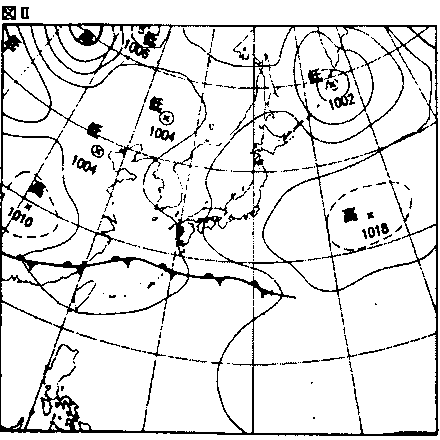

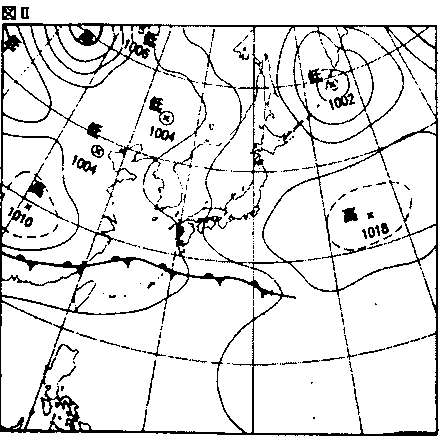

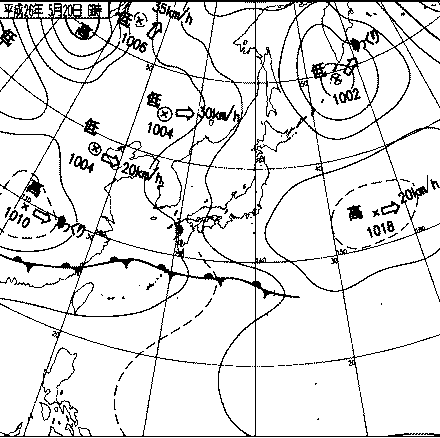

右の図は、2015年度大阪府公立学校後期入学者選抜学力検査理科の問題中の天気図です(新聞記事から抜粋)。

検査問題では、この天気図から、大阪付近の気圧を読み取れという問題が出題されています。実際に解いてみましょう。

右の図は、2015年度大阪府公立学校後期入学者選抜学力検査理科の問題中の天気図です(新聞記事から抜粋)。

検査問題では、この天気図から、大阪付近の気圧を読み取れという問題が出題されています。実際に解いてみましょう。

まず、天気図の右半分を隠し、左中央の1010hPaの高気圧から順番に数えていきます。 この高気圧を取り囲んでいる破線(点線ではない!)の等圧線は1010hPaになります。 さらにそれを取り囲んでいる等圧線はそれより気圧が低くなりますから、当然1008hPaです。さらに外側を見ます。 台湾−九州−朝鮮半島を通る等圧線は、天気図左上にある高気圧も一緒に取り囲んでいますから、さらに気圧が低くなって1004hPaになります。 中国東北区にある、1004hPaの二つの低気圧が気になりますが、冬場にこのあたりで小さな低気圧が発生することがあります。 そのときは、等圧線の間に入る、小さな円形の等圧線で表されます。この形と似ていますので特に問題はありません。 さらに東にある中国四国地方から日本海を縦断する等圧線は、1004hPaとした等圧線とほぼ平行に入っているので、 1004hPaではなく、 さらに気圧の低い1000hPaになります。大阪の気圧は、それより少し低い999hPaくらいでしょうか。 ところが、解答の選択肢を見るとこれに最も近いものは、1005hPaです。いくら何でも離れすぎています。出題ミスであるように見えます。

念のために、左半分を隠し、本州東方海上の1018hPaの高気圧から出発して、気圧を調べることにします。 高気圧の周りの横に細長い実線の等圧線は1016hPa。中国四国地方を南北に横切る等圧線は、 これと本州南方海上で平行に入っているので、一つ小さい1012hPa。よって、大阪の気圧は1013hPaになります。 これの選択肢はあります(よかった?)。

ついでに、カムチャッカ半島にある1002hPaの低気圧から始めてみます。3本の実線等圧線が取り囲んでいます。 一番外側は、1012hPaです。樺太を挟んで西側にある等圧線は、さらに大きい1016hPaでしょう。 中国東北区にある二つの低気圧との関係で、再び1012hPaの可能性も考えられますが、 それなら、ふつうは1018hPaの高気圧からの等圧線が、北海道の近くまで張り出してきます。 1016hPaのようですから、大阪付近の気圧は1015hPaになります。これも選択肢に該当する答えがありません。

この天気図が奇妙だというのは、1010hPaの高気圧から、1002hPaの低気圧までの等圧線の本数を、 日本列島経由で数えてみるとよくわかります。実線の等圧線がなんと6本もあります。破線2本分も含めて気圧差にすると24hPa以上です。 実際の気圧差はたったの8hPaしかありません。どう考えてもおかしいと思われます。

高気圧や低気圧の周りで輪になっている等圧線の気圧は確定することができま。

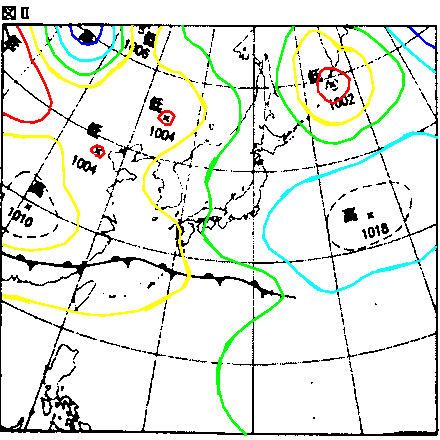

確実なところから、等圧線の気圧を確定してくと、各等圧線が示す気圧は図のようになることがわかります。気圧ごとに色分けしてみました。

気圧の低いものから順に赤(1004)から青(1020)に塗り分けています。

高気圧や低気圧の周りで輪になっている等圧線の気圧は確定することができま。

確実なところから、等圧線の気圧を確定してくと、各等圧線が示す気圧は図のようになることがわかります。気圧ごとに色分けしてみました。

気圧の低いものから順に赤(1004)から青(1020)に塗り分けています。

この天気図では普通見られない例外的なことがいくつかあることがわかります。まず、同じ等圧線が平行に入っている点です。 1012hPa(緑)の等圧線を見ると北緯40度以北でほぼ平行になっています。何となく「 )( 」のようにも見えますが、 南側の高気圧が西に張り出しているために、等圧線が曲がっているように見えます。

同様なことが、1008hPa(黄)の等圧線にもあります。北緯35度以南で平行になっています。南側では前線を挟んでいます。 前線は風のぶつかるところなので、同じ等圧線が前線を挟んで平行になることがあります。 この場合気になるのは、その位置が等圧線の真ん中ではなく、北側の等圧線に近い位置にあることです。 これだと南北両側から吹いてくる風の強さが異なり、寒冷前線になりそうです。

それよりも、梅雨時の前線は等圧線と関係なくできることがあることに注意してください。 なぜそうなるかは別章で説明しています。詳しいことはそちらを参照してください。

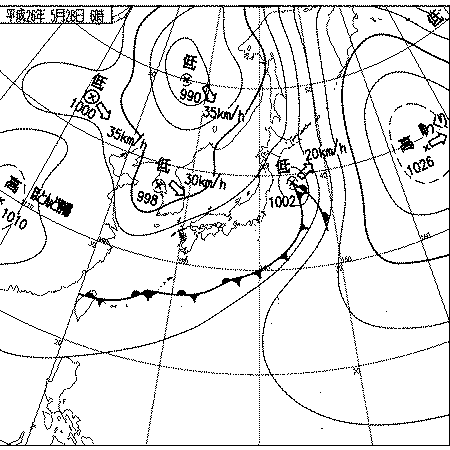

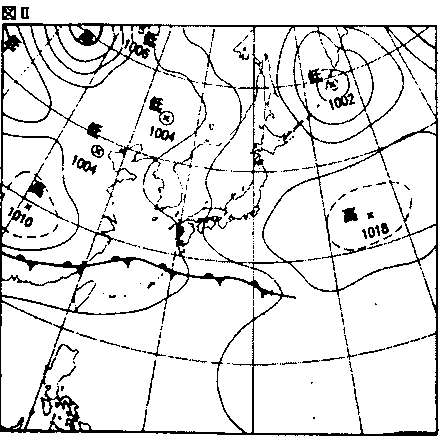

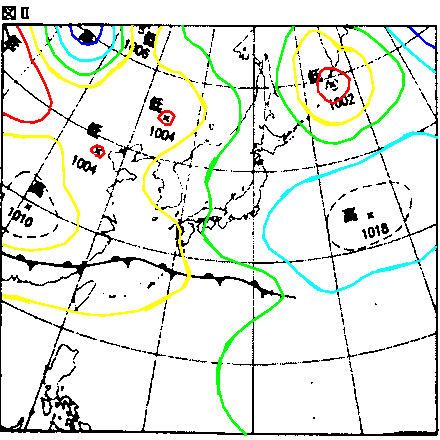

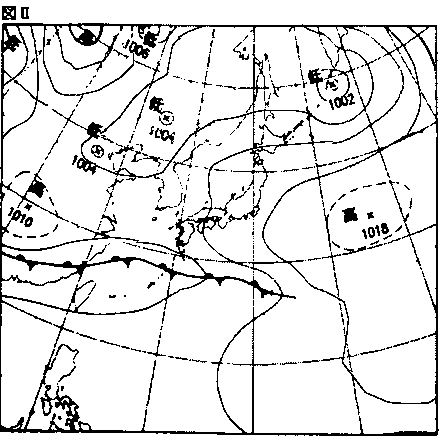

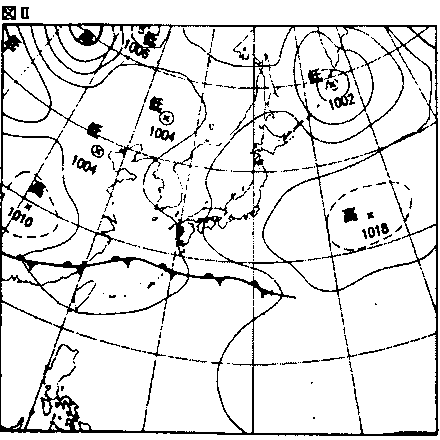

右図は、前線が異なる等圧線に挟まれる例です。気象庁発行の速報天気図から選んでいます。

この図は、問題になっている天気図のほぼ一週間後のものです。見ると明らかに、前線は別の等圧線に挟まれています。

前線を挟んだ等圧線は同じ気圧のものだと思い込んでいると、このような天気図では読み違えてしまうことがでてきます。

もう一つ付け加えていうと、28日の天気図では、前線が消えた西側の延長上には気圧の谷があって、その両側で同じ等圧線が平行になっています。

むしろ、ここで南北からの風がぶつかって前線ができそうです。

右図は、前線が異なる等圧線に挟まれる例です。気象庁発行の速報天気図から選んでいます。

この図は、問題になっている天気図のほぼ一週間後のものです。見ると明らかに、前線は別の等圧線に挟まれています。

前線を挟んだ等圧線は同じ気圧のものだと思い込んでいると、このような天気図では読み違えてしまうことがでてきます。

もう一つ付け加えていうと、28日の天気図では、前線が消えた西側の延長上には気圧の谷があって、その両側で同じ等圧線が平行になっています。

むしろ、ここで南北からの風がぶつかって前線ができそうです。

もう一つの問題は、等圧線の横で高気圧と低気圧が並ぶパターンになっていることです。 南北に通る1012hPaの等圧線の東側に低気圧と高気圧が南北に並んでいます。 等圧線は、低気圧・高気圧双方から影響を受けていないので、これだけで気圧を特定できません。最後の数あわせで決めるしかないのです。

同様に、北東隅にある2本の等圧線はどうでしょうか。高気圧を回っている1016hPaの等圧線はこれに反発するように曲がっています。 従ってこの等圧線も確定できないのです。唯一の方法として、一番隅の線は、太くなっています。 このことから、この線は1000hPaか1020hPaのどちらかになります。 1000hPaに持って行くのには無理がありますから、1020hPa(青)としてみます。

するともう一本が1016hPa(水色)と確定することができます。ただし、太い等圧線の意味については、検査問題文では触れられていないのでこの方法は使えません。

1000hPaに持って行くのには無理がありますから、1020hPa(青)としてみます。

するともう一本が1016hPa(水色)と確定することができます。ただし、太い等圧線の意味については、検査問題文では触れられていないのでこの方法は使えません。

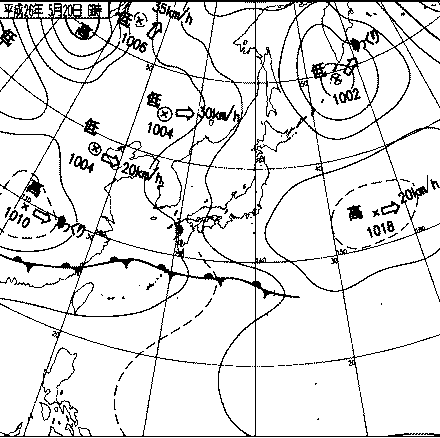

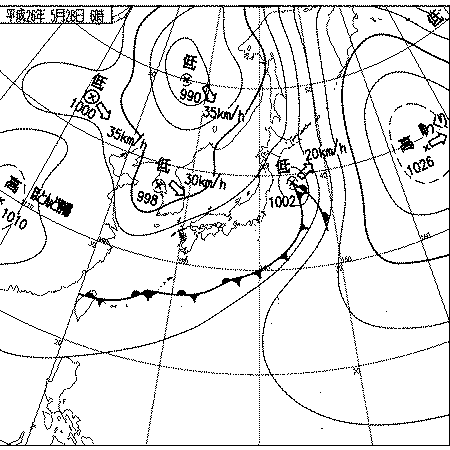

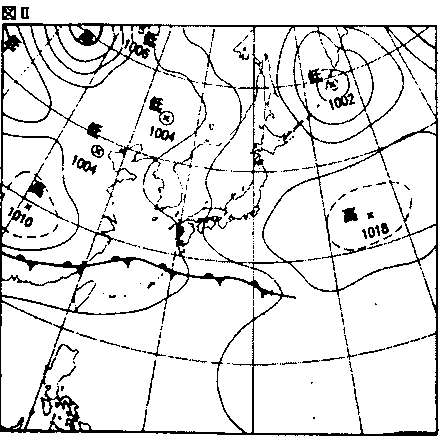

検査問題の天気図で、東の端にある1016hPaの等圧線がつながっていたとします。 これだけで、日本列島を南北に通る等圧線を1012hPaに確定しやすくなります。そういう目で、原図を見直してみます。 右図は該当日時の気象庁の速報天気図からとっています。違いは、日付欄とその横の部分が表示されている点です。

隠されていた部分に天気図を解読する上で大事な情報が含まれています。 その一つは北西にある高気圧を回る1008hPaの等圧線がその東側にある1006hPaの低気圧を回るように曲がっていることです。 これにより、もう一本の1008hPaにつながる予想を立てやすくなります。もう一つは、北の隅に1016hPaの等圧線があること。 これにより、三陸沖から樺太にかけて気圧の尾根があることがわかりやすくなっています。 どちらかという、隅っこではなく中心付近に目がいってしまうので、どうしても1008hPaの難解さに迷わされてしまいます。

ちょっと線の引き方を変えるとか、情報を増やすとかで見やすさは変わってきます。それでは、どのような天気図ならいいのでしょうか。

もちろん、高気圧低気圧の位置や中心気圧はそのままで、各地の気圧はできるだけ変えないようにするのは当然です。

元の天気図がきちんと解読できないうちに書いてみたのが右図です。西日本を横断する1012hPaの等圧線は、その通りに解読できるという条件で書いています。

ちょっと線の引き方を変えるとか、情報を増やすとかで見やすさは変わってきます。それでは、どのような天気図ならいいのでしょうか。

もちろん、高気圧低気圧の位置や中心気圧はそのままで、各地の気圧はできるだけ変えないようにするのは当然です。

元の天気図がきちんと解読できないうちに書いてみたのが右図です。西日本を横断する1012hPaの等圧線は、その通りに解読できるという条件で書いています。

いろいろな場所で気圧が変わっていますし、日本列島の北側の広い地域に渉って何もないところがあるという点で、天気図らしくなっていません。 元の図と大きく変わっているという点で失敗です。

その後天気図が解読できた後で、等圧線がわかりやすくなるように引き直したものがその次の図です。気圧が変わる地点は激減しています。 ここまでしなくても、元図との中間ぐらいのものでそれなりの図にできそうです。

解読に苦労した天気図があったので、それを問題に利用しようとしたのかも知れません。

よい天気図というのは正確であることと解読しやすいことが条件になってきます。その意味で、難解な天気図はよい天気図といえるのかは疑問です。

さらに読みにくくしたものはどうでしょうか。一度わかったものは、思い込みが入るので、改変したときに難しくなっていることに気がつかないものです。

も一つ付け加えるのなら、天気図を見慣れた者より、初心者のような地道に等圧線を数えていく者の方が正解にたどり着きやすい天気図は、

問題とはしていい天気図なのでしょうか。

解読に苦労した天気図があったので、それを問題に利用しようとしたのかも知れません。

よい天気図というのは正確であることと解読しやすいことが条件になってきます。その意味で、難解な天気図はよい天気図といえるのかは疑問です。

さらに読みにくくしたものはどうでしょうか。一度わかったものは、思い込みが入るので、改変したときに難しくなっていることに気がつかないものです。

も一つ付け加えるのなら、天気図を見慣れた者より、初心者のような地道に等圧線を数えていく者の方が正解にたどり着きやすい天気図は、

問題とはしていい天気図なのでしょうか。

<補足>検査問題の関連箇所と問題に対するコメントです

観察記録・説明文を読んで、設問に答える形式になっています。

問題説明文:観察を行った日の大阪の天気と天気図について

観察を行った日の大阪の天気は曇りで、夕方からは雨が降り始めた。図IIは観察を行った日の6時の天気図の一部である。 天気図中の等圧線は、1000hPaを基準に4hPaごとに実線でかかれている。ただし、点線でかかれた等圧線は、

そのすぐとなりの実線の等圧線との気圧差が 2hPaの等圧線である。高気圧や低気圧の中心は×印で示されており、

×印の近くの数字は中心を取り囲む一番内側の等圧線の気圧を示している。低気圧は、気圧の変化が大きいので、

中心を取り囲む一番内側の等圧線は×印のすぐ近くを取り囲むようにかかれている。

また、表I(省略)は、観察を行った日の気温と露点を示した表の一部であり、図III(省略)は、気温に対する飽和水蒸気量の変化を示したグラフである。

天気図中の等圧線は、1000hPaを基準に4hPaごとに実線でかかれている。ただし、点線でかかれた等圧線は、

そのすぐとなりの実線の等圧線との気圧差が 2hPaの等圧線である。高気圧や低気圧の中心は×印で示されており、

×印の近くの数字は中心を取り囲む一番内側の等圧線の気圧を示している。低気圧は、気圧の変化が大きいので、

中心を取り囲む一番内側の等圧線は×印のすぐ近くを取り囲むようにかかれている。

また、表I(省略)は、観察を行った日の気温と露点を示した表の一部であり、図III(省略)は、気温に対する飽和水蒸気量の変化を示したグラフである。

(1)(2) −−略−−

(3) 次のア〜エのうち、図IIの天気図において、大阪の気圧に最も近い気圧と考えられるものはどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 1005hPa イ 1009hPa ウ 1013hPa エ 1017hPa

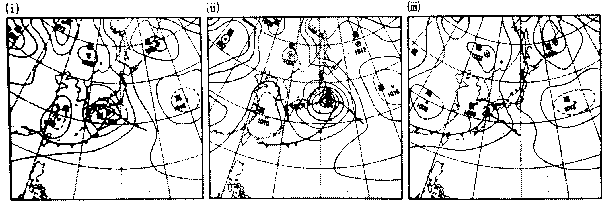

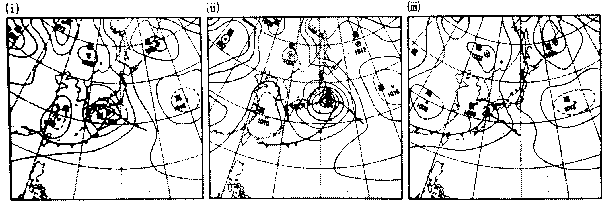

(4) 次の(i)〜(iii)の三つの天気図は、観察を行った日の15時の天気図、および観察を行った翌日の3時の天気図と15時の天気図のいずれかである。 前線と低気圧の変化の様子から考えて(i)〜(iii)の三つの天気図を時刻の古いものから順番に並べると、どのような順番になるか。(選択肢略)

(5) 次の文中□□に入れるのに適している語を書きなさい。

性質の異なる二つの気団が接すると、二つの気団はすぐに混じり合わず、境界面ができる。天気図上ではこの境界面が地表と接するところに前線が書かれる。 前線には4種類あるが、図IIにかかれている前線はそのうちの□□前線である。□□前線がつゆの時期に現れると、梅雨前線と呼ばれる

(6) 観察を行った日の12時において、大阪では空気1m3中には何gの水蒸気が含まれていたと考えられるか。 次のア〜エのうち、最も近いものを一つ選び、記号を丸で囲みなさい。

ア 5g イ 11g ウ 17g エ 23g

(7) 観察を行った日の6時、9時、12時、15時のうち、大阪で最も湿度が低かった時刻を書きなさい。また、そのように考えた理由を簡潔に書きなさい。

−−コメント−−

(4) 日本列島に接近・通過する低気圧の位置の違いから答えを導き出します。 各天気図において、難解な部分は依然として残っていて天気図として成立しているのかが非常にわかり辛くなっています。 もちろん、天気図として成立していないのなら「あり得ない天気図を順に並べることができない」というのが正解になります(選択肢にはありませんが)。 本当にそこまで言いたくなりました。本論と関係ないようなところで、時間を使ってしまうような問題はいい問題なのかは疑問です。

(5) この文章は天気図中の前線を挟む2本の等圧線が同じ気圧のものだというヒントの意味も含めて出されたのかも知れません。 ただ、この前線が梅雨前線性のもの(たぶんそうだろう)であったならそうとはいいきれません。 問題文に書かれているとおりでなく、停滞前線(言葉は隠されています)と梅雨前線はべつものだからです。 詳しいことはこの章を参照してください。 高校受検生に、ここに書かれている内容が理解しているのを求めるのは無理だとは思います。

(7) ブログには、説明文にある天気変化のようすから、湿度変化を考えたら正解にするのかどうかと書きましたが、補足しておきます。 大阪管区気象台の観測によると当日の天気は、夜明け前まで曇っていたものの、明け方には薄曇りに変わり(本文中に太陽が見えたと書いてあるとおり)、 昼頃から再び雲が厚くなってきます。天気に関する記述は正確ではありません。この天気変化からすると昼頃に湿度が最も小さくなるのは理解できます。

参照した気象庁のページは以下の通りです。(2020年9月最終閲覧)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=62&block_no=47772&year=2014&month=5&day=20&view=p1

気象通報から天気図を書いていると、もう少し詳しいことがいえたかも知れないのですが、速報天気図の精度でわかることを書いてみます。

注目するのは1012hPaの等圧線です。これは、西日本を横切るところで逆Sの字型に曲がっています。

このことから若狭−山陰東部に弱い気圧の谷があり、紀伊半島沖から四国東部にかけて弱い気圧の尾根があると推定できます(局所的な低高気圧かもしれない)。

夜明け前は弱い気圧の谷があった影響で雲が広がり、午前中は弱い気圧の尾根の影響で雲が薄くなったと考えられます。

もちろん午後は前線接近に伴う天気の悪化があります。

これと、気温上昇による湿度の低下が加わって、昼頃の湿度が最低になるように見えます。

最初に書いたとおり、等圧線は気圧の等しいところを結んだ線というよりは、それが示す気圧より高いところと低いところの境界線として考えます。 発想を変えるだけでだいぶ引きやすくなります。

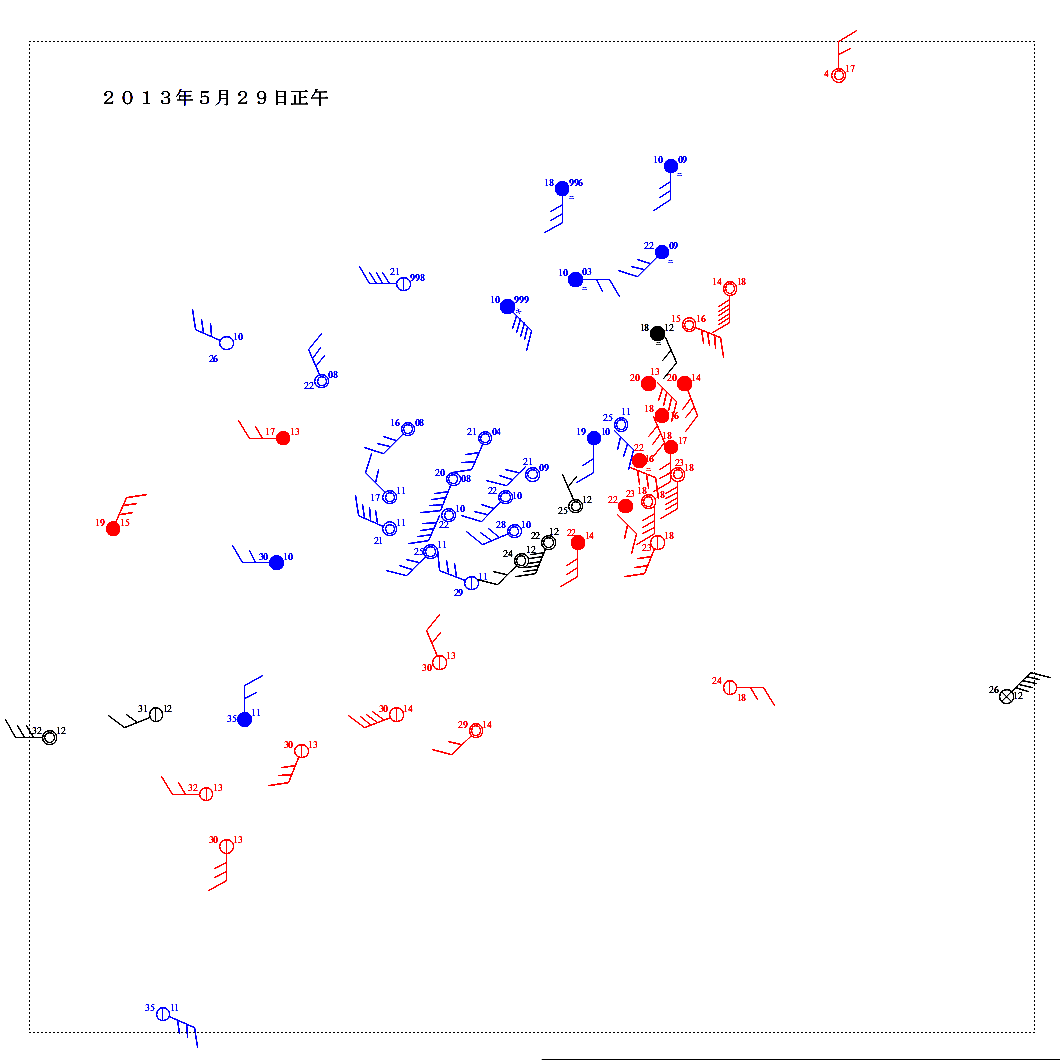

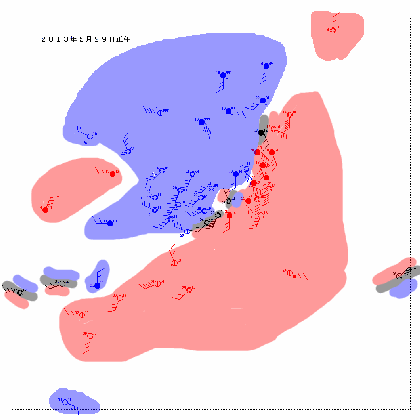

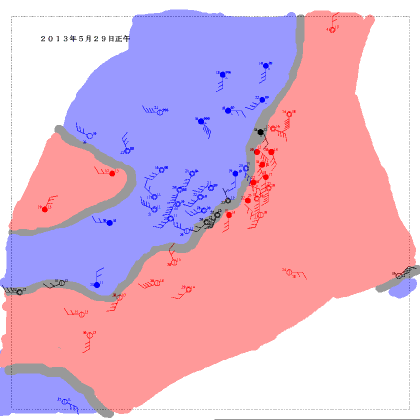

サンプルデータとして、2013年5月23日正午(4時放送)の気象通報の原稿を用いることにします。 気象庁のサイトには、1週間分の放送原稿が載せられているページがあります。 URLはhttp://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/gyogyou/index.htmlです(2020年9月閲覧)。 該当日の分はすでに削除されていますが、発表当時のデータは残していました。 その複製をこちらに置いています(出典元は気象庁)。

このデータから、天気図用紙に各地の天気記号を記入していくことにします。ここでは、海岸線の入っていない用紙に各地の天気のみを記入してます (船舶からの報告は、処理の関係で入れられませんでした)。 続けて放送される漁業気象で、1008hPaと1016hPaの等圧線の通過位置は報告されていますから、 ここでは1012hPaの等圧線を記入することにします。 両方の等圧線があった方が格段に引きやすいのですが、練習の意味も兼ねてそのデータがないものとして始めます。

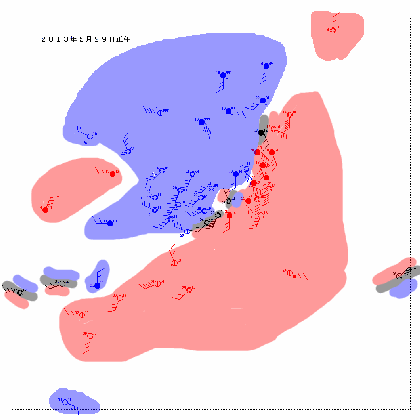

まず、視覚的にわかりやすくなるように色分けしてみます。天気図記号は1012hPaより気圧の高いところは赤色、 低い所は青色、ちょうどのところは黒色で色分けしています。実際には頭の中でこのことを考えます。 図面は下のようになります(クリックで拡大します)。

1012hPaの観測点は7地点あります。西から順に香港、アモイ、足摺岬、室戸岬、大阪、函館、南鳥島です。 ここに等圧線が通るとして、どう結べばいいのか、他の地点との関係がどうなっているのかが問題です。 図からは何となく1012hPaより気圧の高い領域と低い領域の見えてきています。

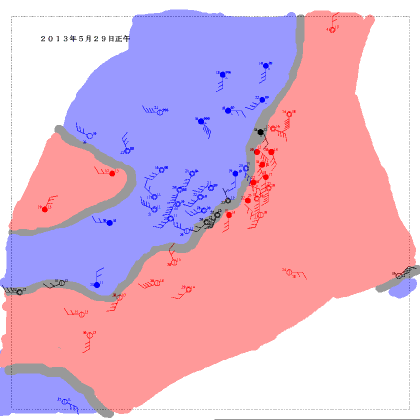

もうわかりやすくするために、一つ操作をします。各地の気圧によって周辺地域も塗り分けてみることにします。 この時に同じ色でかこまれている区域はその色で塗りつぶしてしまいます。 1012hPaの地点は風向きから仮想で等圧線を引いてそこを境界にして2色で塗り分けます。 1012hPaより気圧の高い地点では風上側も広く、低い地点では風下側も広く塗るといいでしょう。とりあえずやってみました。

香港・アモイの北側は青、南側は赤の領域ですから東シナ海の青・日本南方海上の赤はここまで広がってくると見ていいでしょう。

境界線(等圧線)はそのまま引くと細かく曲がるのでそのまままっすぐつないでいいでしょう。

それでも曲がりくねるのが気になるなら、2地点の間をまっすぐ抜けるように線を引いてもかまいません。

香港・アモイの北側は青、南側は赤の領域ですから東シナ海の青・日本南方海上の赤はここまで広がってくると見ていいでしょう。

境界線(等圧線)はそのまま引くと細かく曲がるのでそのまままっすぐつないでいいでしょう。

それでも曲がりくねるのが気になるなら、2地点の間をまっすぐ抜けるように線を引いてもかまいません。

そこから真っ直ぐ東に延ばして行くと台北の青領域が線の南側に入ってきます。 ここはどうしても避けるように境界線を南に迂回させないといけないしょう。ここまでの線を全体的に南にずらすという方法もあります。 その先は見たとおりに境界をひいてくることができます。

足摺岬・室戸岬とつないでいってその先の大阪をどうするかが問題になってきます。風向きが逆になっています。 周囲と比べてここだけなので無視してもいいでしょう。大阪−御前崎の間に小さな低気圧があってその影響と考えることもできます。 それならわずかに「N」のように曲げて低気圧があることを示してもいいでしょう。このあたりは気持ちの問題です。 同じことが名瀬でも風向からもいえます。

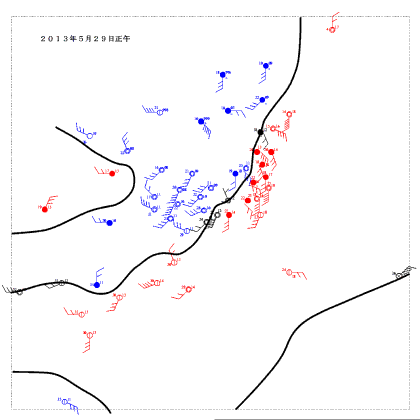

その先はすんなりと引いていくことができます。他のところも気圧の値を見ながら、 気圧変化が急にならないように赤・青の領域を広げていって、赤・青で塗り分けてみましょう。 下のような図が書けます。データの少ないところは無理に書いていません。 ここから、境界線だけを引くと1012hPaの等圧線になります。

ここから、境界線だけを引くと1012hPaの等圧線になります。

線の位置をずらしたりとかしました。ちゃんと通したいとこだわりたくなります。でも、 1012hPaといえる範囲は幅を持っていますし、正確にここが1012.0hPaといえる地点はわかりません。 等圧線は、その気圧の示す地点がこの線上付近にあるという意味合いで見た方が良いでしょう。

内 容

1.等圧線とは何か

等圧線とは、その名の通り気圧が同じところが作る線です。気圧の等しいところを結んでできる線という言い方をするのが普通でしょう。 似たような線として、等高線、等深線、等温線・・・・というように、等××線と名付けられた線があります。 何が同じところなのかは××の部分を見ればわかります。このように名前がついていないものでも、 たとえば、桜前線のようなものは、 同じ日に桜が咲き始める日を結んでできる線なので、等圧線と同じような線といっていいでしょう。 ここでは、このような線をまとめて等値線と呼び、それの引かれた図面を等値線図と呼ぶことにします。 等圧線の引き方にとして書いていますが、他の等値線図でも同じことがいえます。

ところで、等圧線が意味するのは、同じ気圧のところであることだけでしょうか。もう少し平面的な広がりを考えてみましょう。 今、低気圧の周りを取り囲む等圧線があったとします。等圧線は、輪になっていて一つの領域を区切っています。 この区切られた内側の領域は、等圧線の示す気圧より小さな気圧が分布する地域になります。逆に、外側はそれより気圧の高いところを示しています。 つまり、等圧線はそれより気圧が小さいところとそうでないところとの境界線であるといえます。すべての等値線は同じことがいえます。桜前線で考えるといいでしょう。 この線は、何月何日に桜(ソメイヨシノ)が咲き始める線というとらえ方ではなく、 この線より北側は、何月何日にはまだ桜は咲いていないという見方もできます。 反対側は、桜は咲いていますということになります。普通は、ここまで桜が咲いているというように見ませんか。 もう一つふつうはしませんが、この前線に沿って東に行けば左(北)側はまだ咲いていないところ、右側はもう咲き始めたところという分け方もできます。

このような見方をすると、たとえば地震の震度分布図も等値線図の一種と考えることができます。 色分けされているだけですが、 色の境界を線としてみれば、同じような性質を持つ等値線としてみることができます。 等値線のように、この線はいくらの数値というような言い方ができない点が違うだけです。 同じように地質図も、これこれの岩石(時代)とそれ以外という分け方で考えれば、かなり強引な見方になりますがすが、等値線図の一種といえなくもありません。 等値線図にも色々あります。

2.等圧線の禁止事項

等圧線を引くときに注意しないといけない点がいくつかあります。その多くは、線を引くときに、同じ気圧の所を結ぼうとしてやってしまいがちな間違いです。 そのようなことをどうしてしてはいけないかは、等圧線が気圧の高いところと低いところの境界線であると考えるとわかることがあります。 ふつうの解説書に書いていそうなだめな例をあげ、その理由を考えてみることにします。

その前に簡単な原則について書いておきます。等圧線は、一般には4hPaおき(4の倍数)に引きます。 好みで2hPaおき(偶数)に引く場合もあります。ここでは、4hPaおきに引くものとして考えていきます。

(4の倍数であるのは、下2桁が4の倍数かどうかを確認することでわかります)

(a) 等圧線が、飛ぶことはない

等圧線が飛ぶというのは、たとえば、1008hPaのとなりに1012hPaの等圧線が来ないといけないところに1016hPaの等圧線があるような場合です。

このルールはどちらかというと、等圧線は4hPaおきに引くと言った天気図を見やすくするためのルールみたいなものです。

これがなければ、この等圧線は何hPaかということをいちいち確認しないといけないので、天気図を読む作業が非常に煩雑になります。(b) 等圧線の順番が入れ替わることはない

順番が入れ替わっている場合を考えてみます。たとえば、等圧線の並んでいる順番が、1008-1016-1012のように、真ん中が一番大きくなっているとどうでしょう。

等圧線の上は、その気圧が示す大きさになっています。ここで、1016の等圧線の近辺に注目します。

この線を境にしてどちらかは、これより気圧が高く、反対側は気圧が低くなっています。

気圧の高い側では、次に来る等圧線(があれば)は1020hPaになるはずです。1016hPaより小さな数字になることはありません。この場合等圧線はどう入ってくるかというと、a.のルールもあわせると、順番に1008-1012-1016=1016-1012の線が必要になります。 ここで、2つの1016の間を「=」で書いているのはここが1016hPaより気圧が高い区域だと示す意味でこの記号を使っています。

間に、低い等圧線が入っている場合も同じように考えることができます。

(c) 等圧線が途中で消えたり、現れたりしない

等圧線が途中で消えるというのは、境界線が消えるということです。たとえば、海と陸の境界線である海岸線が、途中でなくなるのと同じくらいあり得ないことです。線が延びる方向に向かって立ったとします。その線のどちらか一方が気圧が高く(陸)て、反対側が低く(海)になっています。 線に沿ってまっすぐ進んでいったとして、線が消えたところより先の気圧は、高いのか低いのか、どちらなのでしょうか。 線の右側の領域でもあるし、左側の領域からもつながっています。おまけに二つの領域は同時に存在できません。 唯一、解決できるのは、まだ境界線が前方に伸びていくという場合だけです。

結局こうなった場合どうすればいいのでしょうか。方法としては、ぐるっと一回りして輪を作るか、図面の端まで引っ張っていくのがいいでしょう。

ただ例外があります。補助等圧線(4hPaおきに引くときに、間の2hPaの等圧線)の場合、この先間隔が狭くなり見にくくなることがあります。 それを防ぐために、線が途中で消えることがあります。反対に広くなりすぎて、気圧が読み取りにくくなる場合は、途中から引き始めることがあります。

気象通報から天気図を書く場合、気圧のデータがなく等圧線がどこを通っているかわからない場合があります。 このようなことがあると、無理に引くのではなく、線をすこしずつ薄くしていって、自然に見えなくなるように引くようにしていました。

(d) 等圧線は交差しない

違う等圧線が「十」の字に交わっていたとします。ここで、横線が1012hPaで上半分が気圧が高い方とし、縦線が1008hPaで右半分が気圧の高い方とします。

そうしたときに、4つに区切られた、左上の区域に注目してみます。1012hPaの等圧線から上にありますから、この区域は1012hPaより気圧が高いところになります。

1008hPaの等圧線からわかることは、この値より気圧が低くなります。1008より低く1012より高い気圧というのはありません。

このようなあり得ないことが起こってくるのは、等圧線が交わるとした前提が間違っていることを示しています。つまり、等高線は交わらないのです。このようなことをしてしまうのは、同じ気圧の所が見つかったときに、そこまで一気に引いてしまおうとするからです。 ところが、等圧線が境界線であるという気持ちで引くと、別の等圧線と接近したとき、 それが気圧の高い等圧線なら気圧の高い側に入るように迂回させて引くようになります。

(e) 等圧線は途中で枝分かれしない

等圧線が「Y」の字の様になっていたとします。ここで、下半分にある縦線より右側が気圧が低いと考えてみます。

上半分に注目します。左側「\」になっている部分の右側は気圧が高いはずです。同様に右側「/」の左側は気圧が低くなります。

あらためて「\/」に挟まれた部分を考えると、ここは気圧が高くて低いというあり得ない場所であることがわかります。同じ気圧の所を結ぼうとすると、途中まで引いてきてその先同じくらい離れた所に、該当する気圧が2箇所見つかることがあります。 このようなときどうしてよいかわからず、つい2本引いてしまうようです。境界線という考えでいると、どう迂回させようかと考える癖がつきます。

(f) 途中で輪を作ることはない

これは、解説書に書かれてあった事項です。「α」や「8」の字のような引き方はしないということです。

厳密に起こりえないのかというと、そうではないことがわかります。等圧線は等高線にたとえられることがありますので、等高線で考えてみることにします。いま、頂上が2つある山があったとします。 一つの頂上からもう一つの頂上に行くときは、山を下ってから再び山を登り始めることになります。 一番低くなった峠部分と同じ高さの等高線を考えてみます。これより高いところでは、それぞれの頂上を取り巻く「○」で表されます。 峠の高さの等高線は、どちらの○も峠を通す必要が出てきます。つまり、等高線の形は二つの○がくっついて「8」の字型になります。 ところが、地形図ではそのように書かれている等高線は全くありません。「8」の字型に書かないようにしていると言うだけのことです。

等圧線でも同じようなことがいえます。このルールは、ただ単にそう引くのはやめましょうというだけのものでしょう。 変な形のものがあるとわかりにくくなりますから。

(g) 等圧線は極端に曲がりくねらない

これは大気はそういう性質を持っているためにいえることです。空気は、放っておけば変化の少ない気圧になろうとします。

何らかの外的な力が加わらない限りは、低気圧(性の場所)や高気圧(性の場所)はなくなろうとします。

等圧線の急カーブは、高(低)気圧性の場所を示していますので、これをなそうとします。その結果、等圧線の曲がりはゆるくなっていきます。この原則は例外があります。つまり、外的な力が加わっている場所ではこの限りではないと言うことです。 一般に言われていることは、前線上では決まった法則に従って折れ曲がることがあります。 他にも、低気圧が発生しかかっているような場所では等圧線が急に迂回することがあります(普通は無視します)。

基本的な考え方として持っていた方がいいのは、その気圧が書いてあるからといっても、 それはあくまで四捨五入の結果なのだから無理に通さなくてもよいと思えば、すっきりとした線が引けます。

(h) 同じ等圧線が平行に長々と続くことはない

このような形になっている場所は、気圧の谷とか気圧の尾根とか呼ばれ、こう言う場所も低気圧性の場所、や高気圧性の場所となります。従って、(g)の場合と同様、外的な力が加わらない限りはなくなっていこうとします。いくつかの低気圧や高気圧に分かれたあと、消滅していきます。

この場合も例外があります。前線の近く、特に停滞前線を挟む場合は平行に続くことがあります。 それでも1000kmといった長い距離に渡って平行になるというのは滅多にありません。

等圧線は気圧の等しいところを結んでいくという方法で線を引いていくと、間違った方法で線を引いてしまうことは十分に考えられます。 そういう方法ではなく、境界線という考えで、気圧の高いところや低いところを取り囲む、あるいは区切るつもりで引いていけば、 いくつかの場合を除いて、ここであげたような問題は生じないでしょう。

境界線という考えで引く場合、真っ先に考えことは、それより気圧が高いところと低いところがどのように分布しているのかを、 全体を見渡して考える習慣をつけるのが一番です。うまくできるようになるまでは、気圧の高いところか低いところを手で隠してみるとか、 気圧によって色を塗り分けてみるのも一つの方法です。

3.等圧線を引くために参考にすること

<等圧線の通る点は比例配分して求める>

等圧線を引くために、その気圧の場所を探すことになります。実際には、目的の気圧を示す場所があるとは限りません。

そういう場合は、目的の気圧を挟むできるだけ近い2点を探し、その間を比例配分した点を求めそこを、目的の気圧の場所として結んでいく方法が採られます。しかし、この方法は利用できない場合もあります。その極端な例を示してみます。同時に、比例配分して通る点を求める具体的な方法も示すことにします。

図のように、A〜Dの4点があり、ABの2点は1010hPa、CDの2点は1014hPaとします。引きたい等圧線は1012hPaとします。

まず、片方が1012hPaより低くもう一方は大きくなっている2点を探します。たとえば、AとCの2点があります。

2地点の気圧差は4hPaありますので、A−C間を4等分します。次に、Aと引きたい等圧線との気圧差は2hPaですから、

4等分して求めた点の内A点から2つ目の点(この場合中点になります)に×印を(頭の中で)入れます。

同様に、A−D、B−C、B−Dでも求め、×印の入った所を結んでいくと、目的の等圧線を引くことができます。

図のように、A〜Dの4点があり、ABの2点は1010hPa、CDの2点は1014hPaとします。引きたい等圧線は1012hPaとします。

まず、片方が1012hPaより低くもう一方は大きくなっている2点を探します。たとえば、AとCの2点があります。

2地点の気圧差は4hPaありますので、A−C間を4等分します。次に、Aと引きたい等圧線との気圧差は2hPaですから、

4等分して求めた点の内A点から2つ目の点(この場合中点になります)に×印を(頭の中で)入れます。

同様に、A−D、B−C、B−Dでも求め、×印の入った所を結んでいくと、目的の等圧線を引くことができます。かなり曲がりくねった線になりました。この図の場合、A−Dの線はA−Cの線とあまり離れてなく、距離も長いので無視してもよいことになります。 そうすれば、もう少しなめらかな線になります。問題は、どの点を採用し、どの点を無視するかを判断するのは非常に難しいところにあります。

ところで、図中の同心円が気になったかも知れません。これは4点の位置と気圧を設定するときに、このように、等圧線が入ると仮定して引いた線です。 従って、実線で引いた線が正しい等圧線になります。苦労して引いた割には、だいぶ線がずれています。 もちろん、比例配分して求めた方が正しい場合の方が多いので安心してください。

どこが気圧が高くて、どこが低いのかを見て、その割合で等圧線を引いていると、普通にまっすぐ引いた方がいいのか、 近くに高気圧があってその影響があるのかはわかるようになります。全体を見て引く方がいいようです。

<等圧線と風向の矢羽根とは○○度で・・・>

完全に平坦なところでは、そうなるかも知れませんが、地形の影響を受けていることあるのでそこまで厳密にする必要はありません。

厳密にしすぎるとどうしても等圧線が曲がりくねってしまいます。あくまでも目安です。ただ、極端に正反対の方向から風が吹いてくることはありません。単に点を結んでいると、この風向の場所とはどうつないでいってよいかわからなくなることがあります。 気圧の高い方を意識していると、気圧の高い側に矢羽根が入るようにすることで、比較的楽に等圧線を引くことができます。

4.天気図を読みやすくするために

<等圧線の性質>

天気図中の等圧線には一種の性質のようなものがあります。それがわかっていれば、この等圧線はいくらのものだとか判断をつけやすくなります。

逆に、それを無視したり、逆らっているような天気図は読みづらくなります。その性質というのは、「同じ等圧線はくっつこうとし、違う等圧線は反発し合う」ということです。理由を簡単に説明します。 ややこしくなるので転向力でどっち向きになるとかいうことは無視します。基本的なことはあまり変わりません。

同じ等圧線が平行に入っているとします。この間に挟まれた部分は気圧が高いか、低いかのどちらかです。気圧が高い場合から考えます。 このとき、等圧線の外側に向かって風が吹いていきます。そのため特に上空から空気が運ばれてくるのでない限り、 線に挟まれた区域の空気は運び出されて薄くなっていきます。当然、等圧線のある場所の気圧も下がっていきます。 そのため、新しい等圧線は、元あった場所を気圧の低い側に見るように迂回するようになります。 つまり、高圧側、いい換えれば、二本線の内側に移動していきます。 平行な2本の線とも内側に入ったと言うことは、見かけ上引き寄せ合ったようになっているということです。

内側の気圧が低くても、今度は風が集まってきて、気圧が上昇するので、結局、等圧線の位置は内側にずれていきます。 これで、同じ等圧線がくっつこうとすることが説明できました。

続いて、違う等圧線は反発し合うことを説明します。いま、3本の等圧線が違う間隔で縦に入っていたとします。 気圧は左側ほど高いと考えてください。逆にしたいのなら、180度回転させて考えてください。それでも、2通りのパターンがあります。順番に見ていきます。

等圧線の間隔が、左から「広い−狭い」の順番だったとします。このとき、風は、間隔が狭いほど速くなります。 従って、風は、真ん中の等圧線のところで急に速くなります。そのため、真ん中の等圧線付近の空気は持って行かれることになります。 その分気圧は下がっていきます。等圧線の位置の気圧が下がると、等圧線は高圧側にずれます。これは、狭い間隔から押し出されたように見えます。

逆に、「狭い−広い」の順番なら、風は遅くなるので、空気がたまります。 その分だけ気圧が上がり、やはり等圧線は、「狭い」側から押し出されたように「広い」側に移送していきます。

<低気圧高気圧の影響を受けた等圧線>

右のような、天気図があったとします。まっすぐな等圧線の横に同じくらいの大きさの高気圧と低気圧が並んでいます。

このような天気図では、読み取ることができないところができてきます。

どこかというと、左側にある縦にまっすぐ入っている等圧線の気圧です。これはいくらになるのでしょうか。

見た限りでは、1008hPaと1012hPaの2つの可能性があることはわかりますが、どちらであるかは、断定できません。

右のような、天気図があったとします。まっすぐな等圧線の横に同じくらいの大きさの高気圧と低気圧が並んでいます。

このような天気図では、読み取ることができないところができてきます。

どこかというと、左側にある縦にまっすぐ入っている等圧線の気圧です。これはいくらになるのでしょうか。

見た限りでは、1008hPaと1012hPaの2つの可能性があることはわかりますが、どちらであるかは、断定できません。天気図ではなく、地形だとして考えてみましょう。高気圧の所は。円錐形の山、低気圧の所は円錐形の穴に相当します。 等高線が縦にまっすぐあるのは、左右どちらかに傾いた平面であることを示しています。 だいたいの感じはつかめるのですが、最後の、平面の傾きがどちらなのかは決定できません。

ところが、等圧線の性質の影響を受けた天気図に書き換えると、一目でどちらかなのかがわかるようになります。どのような天気図になるのでしょうか。

先ほどの図の中で、縦に入っている等圧線が1012hPaとしてみます。

高気圧の左側では、等圧線が平行して走っているところがあります。そこでは、等圧線は引きつけられるようにずれていきます。

それ以外でも、間隔が広くなっているところへも押し出すようにずれていきます。ずれていく方向を矢印で示してみました。

そのままずれていくと、その右側の図のように等圧線は変形していきます。そのうち点線で書いたような形になっていくでしょう。

先ほどの図の中で、縦に入っている等圧線が1012hPaとしてみます。

高気圧の左側では、等圧線が平行して走っているところがあります。そこでは、等圧線は引きつけられるようにずれていきます。

それ以外でも、間隔が広くなっているところへも押し出すようにずれていきます。ずれていく方向を矢印で示してみました。

そのままずれていくと、その右側の図のように等圧線は変形していきます。そのうち点線で書いたような形になっていくでしょう。最初の段階でも、等圧線が引きつけられているようすがわかります。 点線くらいになってくると、等圧線が区切る気圧の高い側に、高気圧が入るように、わざわざ迂回しているように見えます。

1008hPaの等圧線とした場合でも、上下をひっくり返して考えれば、等圧線は同じようにずれていくことがわかります。 つまり、等圧線は、高気圧を気圧の高い側に、低気圧を気圧の低い側に取り込むように曲がっていこうとするのです。

右の図は、2015年度大阪府公立学校後期入学者選抜学力検査理科の問題中の天気図です(新聞記事から抜粋)。

検査問題では、この天気図から、大阪付近の気圧を読み取れという問題が出題されています。実際に解いてみましょう。

右の図は、2015年度大阪府公立学校後期入学者選抜学力検査理科の問題中の天気図です(新聞記事から抜粋)。

検査問題では、この天気図から、大阪付近の気圧を読み取れという問題が出題されています。実際に解いてみましょう。まず、天気図の右半分を隠し、左中央の1010hPaの高気圧から順番に数えていきます。 この高気圧を取り囲んでいる破線(点線ではない!)の等圧線は1010hPaになります。 さらにそれを取り囲んでいる等圧線はそれより気圧が低くなりますから、当然1008hPaです。さらに外側を見ます。 台湾−九州−朝鮮半島を通る等圧線は、天気図左上にある高気圧も一緒に取り囲んでいますから、さらに気圧が低くなって1004hPaになります。 中国東北区にある、1004hPaの二つの低気圧が気になりますが、冬場にこのあたりで小さな低気圧が発生することがあります。 そのときは、等圧線の間に入る、小さな円形の等圧線で表されます。この形と似ていますので特に問題はありません。 さらに東にある中国四国地方から日本海を縦断する等圧線は、1004hPaとした等圧線とほぼ平行に入っているので、 1004hPaではなく、 さらに気圧の低い1000hPaになります。大阪の気圧は、それより少し低い999hPaくらいでしょうか。 ところが、解答の選択肢を見るとこれに最も近いものは、1005hPaです。いくら何でも離れすぎています。出題ミスであるように見えます。

念のために、左半分を隠し、本州東方海上の1018hPaの高気圧から出発して、気圧を調べることにします。 高気圧の周りの横に細長い実線の等圧線は1016hPa。中国四国地方を南北に横切る等圧線は、 これと本州南方海上で平行に入っているので、一つ小さい1012hPa。よって、大阪の気圧は1013hPaになります。 これの選択肢はあります(よかった?)。

ついでに、カムチャッカ半島にある1002hPaの低気圧から始めてみます。3本の実線等圧線が取り囲んでいます。 一番外側は、1012hPaです。樺太を挟んで西側にある等圧線は、さらに大きい1016hPaでしょう。 中国東北区にある二つの低気圧との関係で、再び1012hPaの可能性も考えられますが、 それなら、ふつうは1018hPaの高気圧からの等圧線が、北海道の近くまで張り出してきます。 1016hPaのようですから、大阪付近の気圧は1015hPaになります。これも選択肢に該当する答えがありません。

この天気図が奇妙だというのは、1010hPaの高気圧から、1002hPaの低気圧までの等圧線の本数を、 日本列島経由で数えてみるとよくわかります。実線の等圧線がなんと6本もあります。破線2本分も含めて気圧差にすると24hPa以上です。 実際の気圧差はたったの8hPaしかありません。どう考えてもおかしいと思われます。

高気圧や低気圧の周りで輪になっている等圧線の気圧は確定することができま。

確実なところから、等圧線の気圧を確定してくと、各等圧線が示す気圧は図のようになることがわかります。気圧ごとに色分けしてみました。

気圧の低いものから順に赤(1004)から青(1020)に塗り分けています。

高気圧や低気圧の周りで輪になっている等圧線の気圧は確定することができま。

確実なところから、等圧線の気圧を確定してくと、各等圧線が示す気圧は図のようになることがわかります。気圧ごとに色分けしてみました。

気圧の低いものから順に赤(1004)から青(1020)に塗り分けています。この天気図では普通見られない例外的なことがいくつかあることがわかります。まず、同じ等圧線が平行に入っている点です。 1012hPa(緑)の等圧線を見ると北緯40度以北でほぼ平行になっています。何となく「 )( 」のようにも見えますが、 南側の高気圧が西に張り出しているために、等圧線が曲がっているように見えます。

同様なことが、1008hPa(黄)の等圧線にもあります。北緯35度以南で平行になっています。南側では前線を挟んでいます。 前線は風のぶつかるところなので、同じ等圧線が前線を挟んで平行になることがあります。 この場合気になるのは、その位置が等圧線の真ん中ではなく、北側の等圧線に近い位置にあることです。 これだと南北両側から吹いてくる風の強さが異なり、寒冷前線になりそうです。

それよりも、梅雨時の前線は等圧線と関係なくできることがあることに注意してください。 なぜそうなるかは別章で説明しています。詳しいことはそちらを参照してください。

右図は、前線が異なる等圧線に挟まれる例です。気象庁発行の速報天気図から選んでいます。

この図は、問題になっている天気図のほぼ一週間後のものです。見ると明らかに、前線は別の等圧線に挟まれています。

前線を挟んだ等圧線は同じ気圧のものだと思い込んでいると、このような天気図では読み違えてしまうことがでてきます。

もう一つ付け加えていうと、28日の天気図では、前線が消えた西側の延長上には気圧の谷があって、その両側で同じ等圧線が平行になっています。

むしろ、ここで南北からの風がぶつかって前線ができそうです。

右図は、前線が異なる等圧線に挟まれる例です。気象庁発行の速報天気図から選んでいます。

この図は、問題になっている天気図のほぼ一週間後のものです。見ると明らかに、前線は別の等圧線に挟まれています。

前線を挟んだ等圧線は同じ気圧のものだと思い込んでいると、このような天気図では読み違えてしまうことがでてきます。

もう一つ付け加えていうと、28日の天気図では、前線が消えた西側の延長上には気圧の谷があって、その両側で同じ等圧線が平行になっています。

むしろ、ここで南北からの風がぶつかって前線ができそうです。もう一つの問題は、等圧線の横で高気圧と低気圧が並ぶパターンになっていることです。 南北に通る1012hPaの等圧線の東側に低気圧と高気圧が南北に並んでいます。 等圧線は、低気圧・高気圧双方から影響を受けていないので、これだけで気圧を特定できません。最後の数あわせで決めるしかないのです。

同様に、北東隅にある2本の等圧線はどうでしょうか。高気圧を回っている1016hPaの等圧線はこれに反発するように曲がっています。 従ってこの等圧線も確定できないのです。唯一の方法として、一番隅の線は、太くなっています。 このことから、この線は1000hPaか1020hPaのどちらかになります。

1000hPaに持って行くのには無理がありますから、1020hPa(青)としてみます。

するともう一本が1016hPa(水色)と確定することができます。ただし、太い等圧線の意味については、検査問題文では触れられていないのでこの方法は使えません。

1000hPaに持って行くのには無理がありますから、1020hPa(青)としてみます。

するともう一本が1016hPa(水色)と確定することができます。ただし、太い等圧線の意味については、検査問題文では触れられていないのでこの方法は使えません。検査問題の天気図で、東の端にある1016hPaの等圧線がつながっていたとします。 これだけで、日本列島を南北に通る等圧線を1012hPaに確定しやすくなります。そういう目で、原図を見直してみます。 右図は該当日時の気象庁の速報天気図からとっています。違いは、日付欄とその横の部分が表示されている点です。

隠されていた部分に天気図を解読する上で大事な情報が含まれています。 その一つは北西にある高気圧を回る1008hPaの等圧線がその東側にある1006hPaの低気圧を回るように曲がっていることです。 これにより、もう一本の1008hPaにつながる予想を立てやすくなります。もう一つは、北の隅に1016hPaの等圧線があること。 これにより、三陸沖から樺太にかけて気圧の尾根があることがわかりやすくなっています。 どちらかという、隅っこではなく中心付近に目がいってしまうので、どうしても1008hPaの難解さに迷わされてしまいます。

ちょっと線の引き方を変えるとか、情報を増やすとかで見やすさは変わってきます。それでは、どのような天気図ならいいのでしょうか。

もちろん、高気圧低気圧の位置や中心気圧はそのままで、各地の気圧はできるだけ変えないようにするのは当然です。

元の天気図がきちんと解読できないうちに書いてみたのが右図です。西日本を横断する1012hPaの等圧線は、その通りに解読できるという条件で書いています。

ちょっと線の引き方を変えるとか、情報を増やすとかで見やすさは変わってきます。それでは、どのような天気図ならいいのでしょうか。

もちろん、高気圧低気圧の位置や中心気圧はそのままで、各地の気圧はできるだけ変えないようにするのは当然です。

元の天気図がきちんと解読できないうちに書いてみたのが右図です。西日本を横断する1012hPaの等圧線は、その通りに解読できるという条件で書いています。いろいろな場所で気圧が変わっていますし、日本列島の北側の広い地域に渉って何もないところがあるという点で、天気図らしくなっていません。 元の図と大きく変わっているという点で失敗です。

その後天気図が解読できた後で、等圧線がわかりやすくなるように引き直したものがその次の図です。気圧が変わる地点は激減しています。 ここまでしなくても、元図との中間ぐらいのものでそれなりの図にできそうです。

解読に苦労した天気図があったので、それを問題に利用しようとしたのかも知れません。

よい天気図というのは正確であることと解読しやすいことが条件になってきます。その意味で、難解な天気図はよい天気図といえるのかは疑問です。

さらに読みにくくしたものはどうでしょうか。一度わかったものは、思い込みが入るので、改変したときに難しくなっていることに気がつかないものです。

も一つ付け加えるのなら、天気図を見慣れた者より、初心者のような地道に等圧線を数えていく者の方が正解にたどり着きやすい天気図は、

問題とはしていい天気図なのでしょうか。

解読に苦労した天気図があったので、それを問題に利用しようとしたのかも知れません。

よい天気図というのは正確であることと解読しやすいことが条件になってきます。その意味で、難解な天気図はよい天気図といえるのかは疑問です。

さらに読みにくくしたものはどうでしょうか。一度わかったものは、思い込みが入るので、改変したときに難しくなっていることに気がつかないものです。

も一つ付け加えるのなら、天気図を見慣れた者より、初心者のような地道に等圧線を数えていく者の方が正解にたどり着きやすい天気図は、

問題とはしていい天気図なのでしょうか。<補足>検査問題の関連箇所と問題に対するコメントです

観察記録・説明文を読んで、設問に答える形式になっています。

問題説明文:観察を行った日の大阪の天気と天気図について

観察を行った日の大阪の天気は曇りで、夕方からは雨が降り始めた。図IIは観察を行った日の6時の天気図の一部である。

天気図中の等圧線は、1000hPaを基準に4hPaごとに実線でかかれている。ただし、点線でかかれた等圧線は、

そのすぐとなりの実線の等圧線との気圧差が 2hPaの等圧線である。高気圧や低気圧の中心は×印で示されており、

×印の近くの数字は中心を取り囲む一番内側の等圧線の気圧を示している。低気圧は、気圧の変化が大きいので、

中心を取り囲む一番内側の等圧線は×印のすぐ近くを取り囲むようにかかれている。

また、表I(省略)は、観察を行った日の気温と露点を示した表の一部であり、図III(省略)は、気温に対する飽和水蒸気量の変化を示したグラフである。

天気図中の等圧線は、1000hPaを基準に4hPaごとに実線でかかれている。ただし、点線でかかれた等圧線は、

そのすぐとなりの実線の等圧線との気圧差が 2hPaの等圧線である。高気圧や低気圧の中心は×印で示されており、

×印の近くの数字は中心を取り囲む一番内側の等圧線の気圧を示している。低気圧は、気圧の変化が大きいので、

中心を取り囲む一番内側の等圧線は×印のすぐ近くを取り囲むようにかかれている。

また、表I(省略)は、観察を行った日の気温と露点を示した表の一部であり、図III(省略)は、気温に対する飽和水蒸気量の変化を示したグラフである。(1)(2) −−略−−

(3) 次のア〜エのうち、図IIの天気図において、大阪の気圧に最も近い気圧と考えられるものはどれか。一つ選び、記号を○で囲みなさい。

ア 1005hPa イ 1009hPa ウ 1013hPa エ 1017hPa

(4) 次の(i)〜(iii)の三つの天気図は、観察を行った日の15時の天気図、および観察を行った翌日の3時の天気図と15時の天気図のいずれかである。 前線と低気圧の変化の様子から考えて(i)〜(iii)の三つの天気図を時刻の古いものから順番に並べると、どのような順番になるか。(選択肢略)

(5) 次の文中□□に入れるのに適している語を書きなさい。

性質の異なる二つの気団が接すると、二つの気団はすぐに混じり合わず、境界面ができる。天気図上ではこの境界面が地表と接するところに前線が書かれる。 前線には4種類あるが、図IIにかかれている前線はそのうちの□□前線である。□□前線がつゆの時期に現れると、梅雨前線と呼ばれる

(6) 観察を行った日の12時において、大阪では空気1m3中には何gの水蒸気が含まれていたと考えられるか。 次のア〜エのうち、最も近いものを一つ選び、記号を丸で囲みなさい。

ア 5g イ 11g ウ 17g エ 23g

(7) 観察を行った日の6時、9時、12時、15時のうち、大阪で最も湿度が低かった時刻を書きなさい。また、そのように考えた理由を簡潔に書きなさい。

−−コメント−−

(4) 日本列島に接近・通過する低気圧の位置の違いから答えを導き出します。 各天気図において、難解な部分は依然として残っていて天気図として成立しているのかが非常にわかり辛くなっています。 もちろん、天気図として成立していないのなら「あり得ない天気図を順に並べることができない」というのが正解になります(選択肢にはありませんが)。 本当にそこまで言いたくなりました。本論と関係ないようなところで、時間を使ってしまうような問題はいい問題なのかは疑問です。

(5) この文章は天気図中の前線を挟む2本の等圧線が同じ気圧のものだというヒントの意味も含めて出されたのかも知れません。 ただ、この前線が梅雨前線性のもの(たぶんそうだろう)であったならそうとはいいきれません。 問題文に書かれているとおりでなく、停滞前線(言葉は隠されています)と梅雨前線はべつものだからです。 詳しいことはこの章を参照してください。 高校受検生に、ここに書かれている内容が理解しているのを求めるのは無理だとは思います。

(7) ブログには、説明文にある天気変化のようすから、湿度変化を考えたら正解にするのかどうかと書きましたが、補足しておきます。 大阪管区気象台の観測によると当日の天気は、夜明け前まで曇っていたものの、明け方には薄曇りに変わり(本文中に太陽が見えたと書いてあるとおり)、 昼頃から再び雲が厚くなってきます。天気に関する記述は正確ではありません。この天気変化からすると昼頃に湿度が最も小さくなるのは理解できます。

参照した気象庁のページは以下の通りです。(2020年9月最終閲覧)

http://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=62&block_no=47772&year=2014&month=5&day=20&view=p1

6.等圧線を引いてみよう

気象通報のデータを元に等圧線をどのように引いたらいいのかを考えてみることにします。最初に書いたとおり、等圧線は気圧の等しいところを結んだ線というよりは、それが示す気圧より高いところと低いところの境界線として考えます。 発想を変えるだけでだいぶ引きやすくなります。

サンプルデータとして、2013年5月23日正午(4時放送)の気象通報の原稿を用いることにします。 気象庁のサイトには、1週間分の放送原稿が載せられているページがあります。 URLはhttp://www.data.jma.go.jp/fcd/yoho/gyogyou/index.htmlです(2020年9月閲覧)。 該当日の分はすでに削除されていますが、発表当時のデータは残していました。 その複製をこちらに置いています(出典元は気象庁)。

このデータから、天気図用紙に各地の天気記号を記入していくことにします。ここでは、海岸線の入っていない用紙に各地の天気のみを記入してます (船舶からの報告は、処理の関係で入れられませんでした)。 続けて放送される漁業気象で、1008hPaと1016hPaの等圧線の通過位置は報告されていますから、 ここでは1012hPaの等圧線を記入することにします。 両方の等圧線があった方が格段に引きやすいのですが、練習の意味も兼ねてそのデータがないものとして始めます。

まず、視覚的にわかりやすくなるように色分けしてみます。天気図記号は1012hPaより気圧の高いところは赤色、 低い所は青色、ちょうどのところは黒色で色分けしています。実際には頭の中でこのことを考えます。 図面は下のようになります(クリックで拡大します)。

1012hPaの観測点は7地点あります。西から順に香港、アモイ、足摺岬、室戸岬、大阪、函館、南鳥島です。 ここに等圧線が通るとして、どう結べばいいのか、他の地点との関係がどうなっているのかが問題です。 図からは何となく1012hPaより気圧の高い領域と低い領域の見えてきています。

もうわかりやすくするために、一つ操作をします。各地の気圧によって周辺地域も塗り分けてみることにします。 この時に同じ色でかこまれている区域はその色で塗りつぶしてしまいます。 1012hPaの地点は風向きから仮想で等圧線を引いてそこを境界にして2色で塗り分けます。 1012hPaより気圧の高い地点では風上側も広く、低い地点では風下側も広く塗るといいでしょう。とりあえずやってみました。

そこから真っ直ぐ東に延ばして行くと台北の青領域が線の南側に入ってきます。 ここはどうしても避けるように境界線を南に迂回させないといけないしょう。ここまでの線を全体的に南にずらすという方法もあります。 その先は見たとおりに境界をひいてくることができます。

足摺岬・室戸岬とつないでいってその先の大阪をどうするかが問題になってきます。風向きが逆になっています。 周囲と比べてここだけなので無視してもいいでしょう。大阪−御前崎の間に小さな低気圧があってその影響と考えることもできます。 それならわずかに「N」のように曲げて低気圧があることを示してもいいでしょう。このあたりは気持ちの問題です。 同じことが名瀬でも風向からもいえます。

その先はすんなりと引いていくことができます。他のところも気圧の値を見ながら、 気圧変化が急にならないように赤・青の領域を広げていって、赤・青で塗り分けてみましょう。 下のような図が書けます。データの少ないところは無理に書いていません。

線の位置をずらしたりとかしました。ちゃんと通したいとこだわりたくなります。でも、 1012hPaといえる範囲は幅を持っていますし、正確にここが1012.0hPaといえる地点はわかりません。 等圧線は、その気圧の示す地点がこの線上付近にあるという意味合いで見た方が良いでしょう。

2020.11.20この節記載

2015.03.21作成

2015.03.23修正

2015.04.09書換

2020.11.20加筆

2015.03.23修正

2015.04.09書換

2020.11.20加筆

<ヨッシンと地学の散歩>

<<一つ前 次へ >>