���b�V���Ɓ@�n�w�̎U��

�U�����̎l���R�b�@

�U�����̎l���R�b�@

�@���݂̓��{�C�͍������P�T�O�O���N�O�ɂł��܂����B�ǂ����Ă��̂悤�Ȃ��Ƃ��킩��̂ł��傤���B ��͈�ʂɔ��Ɏア�̂ł������͂������Ă��܂��B�������Ύc�����C�Ƃ����܂��B ���̎��͂̌����́A�ΐ��₪�}�O�}���₦�Čł܂�Ƃ��̒n���̎���̌����ɂł��܂��B���̂��߁A ��Ύc�����C�̕����́A�����̖k�ɂ̕������w�����ƂɂȂ�܂��B ��Ύc�����C�����낢��Ȏ���̊�Œ��ׁA�ߋ��̒n���̎���̕ω��̗l�q�����ׂ��Ă��܂����B ���̌��ʁA�����k�ɂ̕�������������A��ɂ̕������������肷�鎞�������������Ƃ��킩���Ă��܂����B

�@�Ƃ��낪�A������P�T�O�O���N�O�O��ɓ��{�łł����ΐ���̎��͂̌����ׂĂ݂�ƕs�v�c�Ȃ��Ƃ��킩��܂����B ��Ύc�����C�̌����́A�P�T�O�O���N�O���V������ł́A���݂Ƃقړ����������܂������t�����ɂȂ�܂��B ����͕��ʂɁA��Ɏ��͂��c���ꂽ����ŁA�������ς�邱�ƈȊO���ɖ��ɂȂ邱�Ƃł͂���܂���B �������A������Â������́A������{�ł͖k�������ɁA���k���{�ł͖k�������ɖk�ɂ��������悤�Ɏ�����܂��B �����̖k�ɂ͂ЂƂ����Ȃ������͂��Ȃ̂ŁA���{�͕s�v�c�ȉ�]���������ƂɂȂ�܂��B �܂�A������{�͉E���ɁA���k���{�͍����ɉ�]���Ă���̂ł��B���̂Ƃ��̉�]�̒��S�͂ǂ��ɂ������̂��́A ��Ύc�����C����͂킩��܂���B�Ƃ����̂́A������{�ōl���Ă݂�ƁA��]�̒��S��x�R�E�L�������� �ǂ��ɒu���Ă������̖k�ɂ����������́A�����悤�ɉ�]���邩��ł��B

�@�����ŁA���{�̓������o�邾���������Ȃ�悤�ɁA�܂��A�嗤�ɂԂ���Ȃ��悤�ɓ������Ƃ������������čl���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B

��������ƁA��]�̒��S�͐�����{�ł͋�B�k�����ɁA���k���{�ł͖k�C�������ɒu���̂��悢���ƂɂȂ�܂��B

�@�����ŁA���{�̓������o�邾���������Ȃ�悤�ɁA�܂��A�嗤�ɂԂ���Ȃ��悤�ɓ������Ƃ������������čl���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B

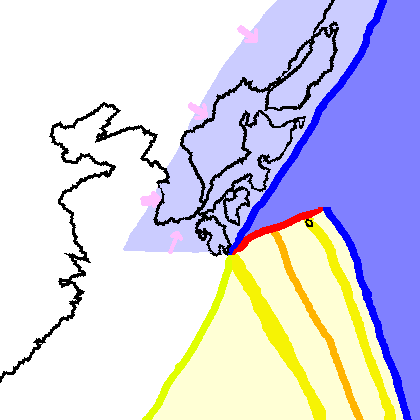

��������ƁA��]�̒��S�͐�����{�ł͋�B�k�����ɁA���k���{�ł͖k�C�������ɒu���̂��悢���ƂɂȂ�܂��B�@���̏����ɏ]���āA���{�𒆉����œ�ɕ����A�͂��߂̏�Ԃɖ߂��Ă���A �����āA���ꂼ�����]������Ƃǂ��Ȃ邩���l���Ă݂�ƉE�}�̂悤�Ȑ}�������܂��B��]���n�߂�O�̓��{�͐Ԍn�̐F�A ��]���I����Ă���(���݂̓��{��)�͗Όn�̐F�ŋL�����Ă��܂��B�܂��A��]�O�̖k(���݂Ɠ��������Ƃ���)�̕�����Ԗ��A ��]�������セ�̕������ǂ������������Ζ��Ŏ����Ă��܂��B ��]�̒��S�E�p�x�Ƃ����m�ł͂���܂���̂ŁA��]�O�����̂Ƃ���ł������Ƃ����킯�ł͂���܂��A ���������̗l�q��m�邱�Ƃ��ł��܂��B

�@�Ƃ���ŁA�ړ��O�̓��{���������Ƃ���́A�ǂ��Ȃ����̂ł��傤���B�傫�Ȍ��Ԃ��ł��܂��B �����ɂ́A�n������}�O�}�����o���Ă��āA�V�����C�ꂪ����A���������{�C�ɂȂ�܂����B �嗤���炫�ꂢ�ɐ藣���ꂽ�̂ł͂Ȃ��A�������̒f�Ђ��ł��A���ꂪ��a�͂ȂǂƂ��ē��{�C�Ɏ��c����Ă��܂��B

�@�������Ƃɂ��̌��ۂ��N���������Ԃ́A�P�O�O���N�ȓ��Ɣ��ɒZ�������悤�ł��B

�@���̂悤�ɐ̂̓��{�̏�Ԃ����]������̂́A���k���{�E������{����Ƃ��Ċω��J���̂悤�ɊJ���邱�Ƃɑ������܂��B ���̓��������Ƃ̂����Ԃɂł���̂����{�C�ł��B����ȊO�ɂ����̂������ɂ����Ԃ��ł��܂��B���̂����Ԃł��A �n�k�͑傫���זv���A�������ΎR�������N����܂��B���̂悤�ɂ��Ăł����זv�n�т��t�H�b�T�}�O�i(��n�a��) �ƌĂ�ł��܂��B���Ƃ��Ɠ��{�̒��������f����`�ŁA�傫�Ȋזv�n�т�������Ƃ������ƂŁA ��זv�n�т��Ӗ�����t�H�b�T�}�O�i�Ɩ��Â���ꂽ���̂ł��B ��ʂɁA �t�H�b�T�}�O�i�̐����͎�����|�É��\�����A�����͂͂����肵�܂�����|��t�\�����Ƃ���Ă��܂��B �t�H�b�T�}�O�i�̒��ɂ��A�֓��R�n�ȂLj���������ꂽ�̂̓��{�̈ꕔ���A�f�ГI�Ɏ��c����Ă��܂��B

�@�E�ʐ^�́A�V����������s���m�̃t�H�b�T�}�O�i�W�I�p�[�N�ɂ��鎅����|�É��\�������I�o���Ă���R�ł��B�R���ォ�牺�Ɍ����낵�Ă��܂��B

�ʐ^�̒���������悤�Ɏ�����|�É��\�������ʂ��Ă��܂��B�ŔƊŔ����Ԃ悤�ɒʂ��Ă�����\�����ł��B

�����艺��(��O��)���t�H�b�T�}�O�i�A�㑤(��������)���嗤�̒f�ЂɂȂ�܂��B

�@�E�ʐ^�́A�V����������s���m�̃t�H�b�T�}�O�i�W�I�p�[�N�ɂ��鎅����|�É��\�������I�o���Ă���R�ł��B�R���ォ�牺�Ɍ����낵�Ă��܂��B

�ʐ^�̒���������悤�Ɏ�����|�É��\�������ʂ��Ă��܂��B�ŔƊŔ����Ԃ悤�ɒʂ��Ă�����\�����ł��B

�����艺��(��O��)���t�H�b�T�}�O�i�A�㑤(��������)���嗤�̒f�ЂɂȂ�܂��B�@���̍��̓��{�C���ݒn���A�t�H�b�T�}�O�i�n��̒n�w�ɂ͓���������܂��B �܂��A �傫���זv�������Ƃ��������I�₪�����邱�ƁA�����ĔM���ɂ���ėΐF�ɕϐF�����ÊD�� �ΎR�����Ƃ�������ʂɌ����邱�Ƃł��B�ΐF�ɕϐF�����悤�Ȋ���A �ΐF�̋ÊD��Ƃ����Ӗ��̃O���[���^�t�ƌĂ�ł��܂��B �܂��A���̂悤�ȑ�זv�Ɏn�܂�n�k�ϓ����A �O���[���^�t�ϓ��ƌĂ�ł��܂��B�ʐ^�̏ꏊ�ł́A�C�ꕬ�łł�������n��𒆐S�Ƃ����łł��Ă��܂��B

�@���{�������A�����Ԃ��ł��n�߂�ƁA�����Ԃɒn�Ղ��������݊זv���n�܂�܂��B�n�ʂ��Ⴍ�Ȃ�܂��̂ŁA

�C�����荞��ł���悤�ɂȂ�܂��B����ɂ����Ԃ��傫���Ȃ�ƁA�}���g���̈��͂��ቺ���邱�ƂŃ}�O�}���������A�ΎR�������͂��܂�܂��B

���{�ł͔�r�I�C��ł̕������S�ł����̂ʼnΎR���ΎR���o���͕ώ����Ă��āA�ΐF��ттĂ���̂������ł��B

��ʂɂ��̂悤�Ȋ���O���[���^�t�ɂȂ�܂��B

�ʐ^�́A�H�c���j���s���R��̃O���[���^�t�̘I���ł��B

�@���{�������A�����Ԃ��ł��n�߂�ƁA�����Ԃɒn�Ղ��������݊זv���n�܂�܂��B�n�ʂ��Ⴍ�Ȃ�܂��̂ŁA

�C�����荞��ł���悤�ɂȂ�܂��B����ɂ����Ԃ��傫���Ȃ�ƁA�}���g���̈��͂��ቺ���邱�ƂŃ}�O�}���������A�ΎR�������͂��܂�܂��B

���{�ł͔�r�I�C��ł̕������S�ł����̂ʼnΎR���ΎR���o���͕ώ����Ă��āA�ΐF��ттĂ���̂������ł��B

��ʂɂ��̂悤�Ȋ���O���[���^�t�ɂȂ�܂��B

�ʐ^�́A�H�c���j���s���R��̃O���[���^�t�̘I���ł��B�@���̂悤�ɁA���{�C�̌`���A�t�H�b�T�}�O�i�̌`���A�O���[���^�t�ϓ��͊֘A�����n�k�ϓ��Ƃ����܂��B

�@����ł́A���{����]�����A���{�C��t�H�b�T�}�O�i������������͂͂ǂ��ɂ������̂ł��傤���B ���ۂɂ͂͂�����Ƃ킩���Ă��Ȃ��Ƃ����̂�����ł��B��ʓI�ɂ����Ă���̂́A���̐��ł��B

�@�܂��A���ݍ��C�m�v���[�g�ɂ���Đ�������������܂��̂ŁA�}�O�}���������܂��B�����Ă��̃}�O�}���㏸���Ă��邱�Ƃɂ���āA

�}���g���Η����N����܂��B�}���g���Η����킫�オ���Ă���Ƃ���ł̓}���g�����J���悤�ɗ���邱�Ƃɂ���ĊC�䂪����A

�V�����C�m�v���[�g��������{�C�������Ɠ����ɁA���{�������o����܂��B

�@�܂��A���ݍ��C�m�v���[�g�ɂ���Đ�������������܂��̂ŁA�}�O�}���������܂��B�����Ă��̃}�O�}���㏸���Ă��邱�Ƃɂ���āA

�}���g���Η����N����܂��B�}���g���Η����킫�オ���Ă���Ƃ���ł̓}���g�����J���悤�ɗ���邱�Ƃɂ���ĊC�䂪����A

�V�����C�m�v���[�g��������{�C�������Ɠ����ɁA���{�������o����܂��B�@���̐��́A���{�C�����ݍl�����Ă���悤�Ȍ`�łłł����Ƃ킩��ȑO�ɒ��ꂽ���̂Ȃ̂ł���������ɍ���Ȃ���������܂��B ���ꂾ���ł͂Ȃ��A�����̂��̂ɂ���_������܂��B�ڂ������Ă������Ƃɂ��܂��B���̂��߂Ȃ̂����{�C�`���̌����Ə�����邱�Ƃ͏��Ȃ��悤�ł��B

�@�v���[�g�̒��ݍ��݂ɂ���ă}�O�}���������邱�Ƃ́A���݂̓��k���{�̐җ�������{�C���ɂ����Ă̒n��ɂ���ΎR�т��B�̉ΎR�т��A ���{�C�a���C�g���t�����苗�����ꂽ�Ƃ���ɂ��邱�Ƃ���ؖ�����Ă��܂��B�Ƃ��낪�A���k�n�����B�����Ă��킩��܂����A ���݊C�m�v���[�g�����ݍ���ł���n��(�T�u�_�N�V������)�̔w�ʂŊC�䂪�`�����ꗤ�n���җ�Ȑ����ʼn����o����A �J�����Ƃɂ���ča�̂悤�ɒႭ�Ȃ��Ă���Ƃ���͂���܂���B�܂��A�C�m�v���[�g���`������قǑ�ʂ̃}�O�}�o����ΎR�������܂���B ���R�A���̒n��ŁA�}���g���̑Η����������Ă���Ƃ͔��ɍl���ɂ����̂ł��B���������A�C�m�v���[�g�̒��ݍ��݂ɂ���āA �嗤���痣��Ȃ��悤�ɑ傫��������Ă����A���̂悤�ȃ}���g���Η��͔��Ɏア�ƍl������̂ŁA���{�C���L�����Ă����Ƃ͍l�����܂���B

�@���{�������o�����ɂ�A���{�C�a�̈ʒu�������o����Ă����܂��B�����Ȃ�ƁA���ރv���[�g�������o����Ă����܂��B �����Ȃ�ƃ}�O�}�����̈ʒu�������Ă������ƂɂȂ�܂��B�Ƃ��낪�A���{�C�g��̌����ɂȂ����}�O�}�̏㏸�̒��S�ƍl���邱�Ƃ̂ł���ʒu�́A �g�叉������I���܂ŕς���Ă��Ȃ��ł��傤�B�����łȂ���A���{���J���Ă��������Ƃ������ł��܂���B ����ɁA�C�a���猻�݂̃}�O�}�㏸�̒��S�܂ł̋����ɔ�ׂāA���{�C�g��J�n���̏ꍇ�̋����̕����傫���悤�ł��B

�@����I�Ȃ̂́A���{�C�`���ɔ����č��ꂽ�}�O�}�́A�C��^�̃}�O�}�ł���A���ݍ��ݑт̃}�O�}�Ƃ͖��炩�ɈقȂ��Ă��邱�Ƃł��B ���{�Ɍ�����ΎR�̃}�O�}�g���́A�J���N�A���J����n�ƌĂ�A�J���E����i�g���E���ɔ�ׂăJ���V�E���������܂܂�Ă��܂��B �v���[�g�̒��ݍ��݂ɂ���āA�������_���Y�f����������A�}���g�������̗Z�_�������邱�Ƃɂ���Ăł���}�O�}�̓����Ƃ���Ă��܂��B ����ɑ��āA�B��̓��Ɍ�����悤�ȓ��{�C�`�����ɂł����ΎR��́A�A���J����n�ɑ����A�J���E����i�g���E���𑽂��܂�ł��܂��B �A���J����n�̉ΐ���͊C��Ȃǂɑ��������܂��B

�@���{���J���悤�ɓ������������l����O�ɁA�����k�����Q�O�O�O�`�P�T�O�O���N�O���A ������{�̃O���[���^�t�n��ɑ����Ȃ��Ƃ���ł͂ǂ̂悤�ł�������������ǂ��Č��Ă������Ƃɂ��܂��B

�@�������P�W�O�O���N�O(���{�C���ł���R�O�O���N�O)�ɂ́A�l�����˖��̐�[���ŁA�}�O�}���㏸���Ă��ăn�����C�₪����܂����B ����̊���A�����⑫�����̐�[���Ɍ�����̂ł��Ȃ�L�͈͂Ƀ}�O�}���`�����ꂽ�ƍl�����܂��B���̃}�O�}�͂ǂ��炩�Ƃ����A �A���J����ɑ�������̂ŊC��̂悤�ȂƂ���Ō`���������̂ł��B ���̒��゠���肩��A�I�ɔ��������⎺�˔��������͒��~���n�߁A��C�̑͐ϕ������܂��Ă����܂��B

�@�P�U�O�O���N�O�ɂ́A������{�𓌐��ɏc�f����ꏊ�Œ��~���n�܂�A��C�����荞��ł��܂��B ���݂̐��˓��C�Ƃ��̉����n�扈���Ɍ�����̂ŁA��ꐣ�˓��C�ƌĂ�邱�Ƃ�����܂��B ���̊C�́A�ꎞ�[���Ȃ�܂����A����ɓy���Ŗ��ߗ��Ă��Ȃ��āA�����Ȃ��Ă����܂��B ���̍��ɂȂ�ƁA�قړ����n��ʼnΎR�������n�܂�܂��B ���̊����œ����I�Ȃ̂́A �ΎR��Ƃ����]��������邱�Ƃł��B���̉ΎR�����̋N�������n��˓��ΎR�тƌĂԂ��Ƃ�����܂��B ���˓��ΎR�т�������}�O�}�́A�J���N�A���J����}�O�}�ŊC�a�����̉ΎR�ɂ悭��������̂ł��B

�@���̌�A�ΎR�����͎���Ɏ�܂��Ă����A����ɓ��{�C���`�����ꂽ�悤�ł��B

�Ȃ��A���˓��ΎR�т̊����͂Q���ɕ�����Ă��āA �O���̂��̂͂P�U�O�O���N�O�A����̂��̂͂P�S�O�O���N�O�Ƃ����������ʂ�����܂��B

�@���̌�A�ΎR�����͎���Ɏ�܂��Ă����A����ɓ��{�C���`�����ꂽ�悤�ł��B

�Ȃ��A���˓��ΎR�т̊����͂Q���ɕ�����Ă��āA �O���̂��̂͂P�U�O�O���N�O�A����̂��̂͂P�S�O�O���N�O�Ƃ����������ʂ�����܂��B�@�Ƃ���ŁA���̂悤�ȉΎR�����͂ǂ̂悤�ɂ��ċN�������̂ł��傤���B ���{��������m���̃}���g���㕔�̉��x�͍����A ���{����{�C�̉��̃}���g���㕔�̉��x�͒Ⴏ��ΐ����ł���ƌ����ӌ�������܂����B( �O��N�K�P�X�W�T�@���˓���ȓ�̒��V���̒��`�����̑g���ψقȂǁ@�E�}�Q��)�B �������A�v���[�g���_���嗬�ɂȂ�ƁA ���}���g���̊Ԃɒ��ݍ��ރv���[�g�����܂�A���҂͍����荇���Ȃ��Ƃ������Ƃł��̍l�������̂܂ɂ������Ă��܂��܂����B

�@���{�C�g��͒n�k���������̕ϓ��ł͂Ȃ��̂ŁA���̌����̓v���[�g�^����}���g���ɂ���ƍl�����܂��B ����ł͓����̃v���[�g�^���͂ǂ̂悤�ɂȂ��Ă����̂ł��傤���B

�@�i�E�}���̓t�H�b�T�}�O�i���ł��������͈ɓ����������{�ɏՓ˂����̂������ƍl���Ă����悤�ł��B ��������̂��Ƃł�����A�v���[�g�Ƃ����T�O������܂��A������g���č����ɂ�����t�B���s���C�v���[�g���k�サ�Ă��� ���̐�[�ɂ���ɓ����������{�ɏՓ˂�����Ƃ������ƂɂȂ�̂ł��傤�B

�@�v���[�g���k�サ�Ă��ē��{�ɂԂ���Ƃ�����A�Ԃ����Ă���Ƃ��납��C�m���̃v���[�g�����ݍ��݊C�a���`������܂��B ���{�̈ʒu�������Ⴄ���̂́A���݂Ɣ��ɂ悭�����v���[�g�̔z�u�������Ƃ����̂���ʓI�ȍl���̂悤�ł��B �Ⴄ�̂́A���݂͓��k���{�͖k�A�����J�v���[�g�ɑ����Ă��܂����A ���{�C���ł���O�͑嗤�̈ꕔ�������̂Ń��[���V�A�v���[�g�̈ꕔ�������ƍl�����܂��B

| �� | ���{�C���ł������Ƃɂ���ď�������v���[�g���������ꂽ���̂ɕς��Ƃ����̂͑�ϊ�Ɋ����܂��B |

�@�t�B���s���C�v���[�g�����ɂ��ẮA�C��̔N��Ȃǂ���R�O�O�O�`�P�T�O�O���N�O�ɂ����Ďl���C�~�𒆐S�ɊJ���悤�ɂł������Ƃ��킩���Ă��܂����B �ڂ������ʏ�(�C�m��͊g�債�Ă���̂�)�ʼn�����Ă܂��̂ŁA�Q�Ƃ��������B

�@���ꂾ�ƁA���{�̓쑤�ɂ������̂��A�����m�v���[�g�Ȃ̂��t�B���s���C�v���[�g�������̂��͔����ȂƂ���ł��B ������ɂ��Ă��A���{�̋߂��Ńv���[�g�̒��ݍ��݂��������̂͊ԈႢ�͂��Ȃ��ł��傤�B�������ɂ͑傫�ȍ��͂Ȃ������ł��B �v���[�g�̈Ⴂ�ɂ���āA���̒��ݍ��ޕ����������ɈقȂ��Ă��܂��B���̋��ɓ���Ȃ�������l���Ă������Ƃɂ��܂��B

2021.0x.xx ���̐ߏ�������

�@���ۂɂ́A���{�C���ł��������ɂ��Ċ����ɐ����ł�����@�͍��̂Ƃ��댩�����Ă��܂���B�����ɂ��ǂ�����߂ɂ́A ���낢��Ȋϓ_���猟���Ă݂�K�v������܂��B�����ł́A���{�C���ł���O��Ƀ}���g���ŋN���������ۂɂ��Ĉ�̉����𗧂āA�l���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B

�@�O��̐��ł́A��k�̃}���g���̊Ԃɒ��ݍ��ރv���[�g�����܂��Ă��āA���҂������荇���Ȃ��Ƃ����̂���_�ł����B ���т̐��ł́A�P�T�O�O���N�O�ɒ��ݍ��ރv���[�g��������鎖�������������Ƃ���������Ă��܂��B ���Ƃ���ƁA ���{���ł��v���[�g��������A����ɂ���ē�k�̃}���g�������������荇�����Ƃ��ł����̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ��l�����܂��B �Ƃ���ƁA�O��̍l�����l�Ȏ������N�����Ă����\���͔��ɑ傫���������ƂɂȂ�܂��B ������Ⴄ�̂́A ���ݍ��ރv���[�g�̉e�����������Ȃ��Ƃ����Ȃ��_�ł��B���̓_���l�����čl����i�߂Ă������Ƃɂ��܂��B

�@���������̘b�́A���S�ɑz�������̐��E�ɂȂ�܂��B�w�p�I�ȍ����͖R�����̂ŕ���Ƃ��ēǂ�ł��������B

�@���������̘b�́A���S�ɑz�������̐��E�ɂȂ�܂��B�w�p�I�ȍ����͖R�����̂ŕ���Ƃ��ēǂ�ł��������B�@�Q�O�O�O���N�O�܂ł́A���{�͑嗤�ɂ������Ă��܂����B�쓌����C�m�v���[�g������Ă��āA�����̓��{�ɂԂ���A �����Œ��ݍ���ł��܂����B

�@��Q�O�O�O���N�O�ɁA�������|���˖��|���������Ԑ���̒n���[���ŊC�m�v���[�g��������n�߂܂��B ���ރv���[�g�́A �������Ȃ��璾��ł����܂��̂ŁA������ڂ͂���J���Ă����܂��B���傤�NJC��Ɠ����悤�ɂȂ�܂��̂ŁA �����ԂɃ}���g���������㏸���Ă��āA�}�O�}���������n�߂܂��B���ꂪ���˖��̂͂�ꂢ��̌��ƂȂ�܂��B �܂��A�l���E�I�ɔ����암�ł́A���ݍ��ރv���[�g�ɂ��n�k�̈������荞�݂��Ȃ��Ȃ�܂��̂ŁA���N���������܂��B

�@�����ꂽ�v���[�g�́A�߂ɒ��ݍ��ނƓ����ɁA�������Ɠ|��Ă����܂��B��ɗ₽���d�����}���g��������Ă��邽�߂ł��B ����ɔ����āA��ɂ���}���g���E�n�k���������荞�܂�A�n�\�͒��~���܂��B�I�ɔ����암�Ȃǂ͒��~���C�����荞�݂܂����B

�@����ɓ쑤�̒n��ł́A�g�����}���g���������v���[�g�̐�ڂ���A�₽���}���g���̏�ɏ��グ��悤�ɗ��ꍞ��ł����܂��B �@���̃}���g�������̏㏸�����Ԃ���n��ł͋t�ɁA�n�k�������グ��ꗲ�N���܂��B�����ɁA������c�����C�m�v���[�g���A �}���g���������㏸���Ă��邽�߂ɁA�ォ�瑱���ĉ����Ă���v���[�g�͂��܂蒾�ݍ��ނ��Ƃ��ł��܂���B ���̂��߁A���{���悹�Ă���v���[�g�̉��Ɋ��荞�ނ悤�ɓ����Ă����܂��B

�@���̃}���g�������㏸�E���~����n��́A�C�m�v���[�g�̈ړ��ɔ����Ď���ɖk���Ɉړ����Ă����܂��B

�@�P�U�O�O���N�O���ɂ́A���É��|�ޗǁ|���|���R�����Ԓn�悪���N�n�悩�璾�~�n��ɓ]���A��ꐣ�˓��C���ł��܂��B

����ɂ͐��E�I�ɋN�����Ă����C���ʏ㏸���ւ���āA�C���傫���L���邱�ƂɂȂ�܂����B���̍��ɂȂ�ƁA���̒����̃}���g���ł́A

�|���v���[�g���琅������������邽�߁A�}�O�}���������n�߂܂��B ���ꂪ�A���̒n��ŏ����x��ċN�������ΎR�����̂��ƂƂȂ�܂����B

�@�P�U�O�O���N�O���ɂ́A���É��|�ޗǁ|���|���R�����Ԓn�悪���N�n�悩�璾�~�n��ɓ]���A��ꐣ�˓��C���ł��܂��B

����ɂ͐��E�I�ɋN�����Ă����C���ʏ㏸���ւ���āA�C���傫���L���邱�ƂɂȂ�܂����B���̍��ɂȂ�ƁA���̒����̃}���g���ł́A

�|���v���[�g���琅������������邽�߁A�}�O�}���������n�߂܂��B ���ꂪ�A���̒n��ŏ����x��ċN�������ΎR�����̂��ƂƂȂ�܂����B�@�P�T�O�O���N�O����ɂ́A�g�����㏸�����킫�o���n��͓��{�C���ݒn�悪�������ꏊ���z���܂����B �����ɁA �嗤���Ɋ��荞��ł���C�m�v���[�g�̐�[���͂邩�O�ɉ�荞�ނ悤�ɂȂ�܂��B�����Ȃ�ƁA�C�m�v���[�g�������グ��͂��Ȃ��Ȃ�A �C�m�v���[�g�͒��ݍ��݂��n�߂܂��B�C�m�v���[�g���̃}���g�������͉�荞��ł����āA�}���g���㏸���ƍ������A�}���g���㏸���͋����Ȃ�܂��B

�@�}���g���㏸���������Ȃ������Ƃɂ���āA�嗤�v���[�g�ɂ��ω����N����܂��B�}���g���㏸���Ŏ����グ��ꂽ�嗤�v���[�g�́A �㏸���̒��S����O���ɍL���낤�Ƃ��Ă��܂����B�Ƃ��낪�A����܂ł͊C�m�v���[�g�ɉ�����čL����Ȃ��ł��܂����B �����ŁA������x���Ă����C�m�v���[�g�������ƁA�C�m�v���[�g�Ƒ嗤�v���[�g�Ƃ̊Ԃ̖��C�����Ȃ��Ȃ�܂����B ���C���������Ȃ邱�Ƃɂ���āA�C�m�v���[�g�ɉ������͂��キ�Ȃ��Ă����̂Ɠ����ɁA�嗤�v���[�g���L����₷���Ȃ�܂��B�����āA �嗤�v���[�g����C�ɗA�嗤�̈ꕔ���͉����o����n�߂܂��B���̗ڂ͓��{�C�ƂȂ�A�����o���ꂽ�嗤�v���[�g�����{�ɂȂ�܂����B

�@���̌�A���ރv���[�g�̗������x�͒ቺ���A���̂܂߂ɒ��ނ悤�ɂȂ�܂��B���̍��ɂȂ�ƁA���ރv���[�g�Ƀ}���g���㏸���͎Ղ��A ���{�C�C�ꉺ�ւ̃}���g���̗����͎~�܂�܂��B�������Ă킸���Ȋ��Ԃœ��{�C�̊g��͒�~���܂��B

�@���ރv���[�g�������ꂽ�Ƃ���ƁA���{�C���ł���̂������ł����悤�ł����A���ۂɂ͂��܂�����Ȃ��Ƃ��������܂��B ���̒��ŁA�v���I�ɂȂ肤����̂Ƃ��āA�O���[���^�t�ϓ��̊������Ԃ������鎖���ł��܂��B���{�C���ݒn��ł́A�n�Պזv�Ɏn�܂�ΎR�������A ���{�C���ł��邩�Ȃ�O�Ɏn�܂�T�O�O���N�Ԃ������܂����B���̉����ł́A���{�C���ł��钼�O�ɉΎR�������n�܂邱�ƂɂȂ�܂��B ���ǂ́A���낢��Ȑ��������A���悢���̂������Ă������Ƃ��厖�ł��傤�B

�@���ݓ��{�C�̊g��͊��S�ɒ�~���Ă܂��B����ǂ��납�A���k���{�͐��Ɍ����������m�v���[�g�ɉ������`�Ő����Ɉړ����Ē����嗤�ɋ߂Â��A ���{�C�͋����Ȃ��Ă��܂��B���{�C�C��́A���k���{�����œ��{�̉��ɂ����肱��ł��܂��B ���̂��ߎ��X���k���{�����Œn�k���������܂��B���̐��荞�݂́A���{�C�C�ꂪ���{�ɉ����Ă��Ă���ƌ������A ���{�����{�C�Ɋ��荞��ł��邽�ߋN�����Ă���ƍl�������������ł��傤�B

�@���k���{�̉��ɐ��荞���{�C����̃v���[�g�������m���璾�ݍ���ł���v���[�g�ƂԂ���Ƃǂ��Ȃ�̂��z���ł��܂��A �ǂ��Ȃ�ɂ��Ă��A���k���{�͐��Ɉړ����A���{�C�͋��߂��Ă����܂��B���{�C���������炢�̑傫���ɂȂ������ɂ́A ��a�͂Ȃǂ̊C��ɂ��鍂�܂�͏W�܂��Ď����グ���A���n�ɕς���Ă����ł��傤�B

�@������{�ł��A��{�I�ɓ��쓌�|���k�������̈��k��������Ă��܂��B���̗l�q�́A�n�k�f�w�̑����Ƃ���̗l�q��A �n�k�����@�\�̉��������m�邱�Ƃ��ł��܂��B���̂��Ƃ��琼����{�ł��A �����m�v���[�g����̗͂���̂ł��邱�Ƃ�����ł��܂��B�������A�n�k�f�w�������̂͒����\�����Ȗk�̓��т݂̂ŁA�A �ȓ�̊O�тł͓������̍\���⊈�f�w���ڗ����܂��B���҂ł́A���k����Ă���l�q���قȂ�悤�ł��B ����́A�ŋ߂̒����\�������E������ɓ����Ă���̂ƊW���Ă���悤�ł��B���т͑����m�v���[�g�̗͂��܂Ƃ��ɎĂԂ�Ă���̂ɑ��āA �O�т͐��ɂ���邱�Ƃŗ͂������Ă���悤�Ɍ����܂��B���������ɏk�܂��������n���ɋI�ɔ������A �k��B�Ɏl�����������Ă��鎞�����邩������܂���B

�@���k���{�Ɛ�����{���т��Ԃ��荇���Ă���̂��A�t�H�b�T�}�O�i�̐����̒n��ł��B �����ł́A�Փ˂ɂ���Č��������N���N�����Ă��āA ���{�A���v�X�ƌĂ�鍂���R�n���ł��Ă��܂��B���̏Փ˂����܂ő������\���ł��܂���B

�t�H�b�T�}�O�i�ɂ��� �@�t�H�b�T�}�O�i�Ƃ������O�́A���{�̒n�������Ă����G�h�����g�E�i�E�}���� ��A���v�X���甪���x���ʂ����Ă���Ƃ��ɁA�����ɑ傫�Ȋזv�т�����ƍl���A�傫�ȍa�Ƃ����Ӗ������t�H�b�T�}�O�i�Ɩ��t�����̂��R���ł��B �����x�̂悤�ȎR�����Ă��ča������Ƃ����̂͊�Ȋ��������܂����A ���̂�����ɂ́A�����x���ԎR�A���ɂ�������Ƃ�������r�I�V�����ΎR���������z���Ă��܂��B �����̉ΎR������菜���Ă݂�Ƒ傫�ȍa�������Ă���Ƃ������̂ł��B �b�{�~�n���璆����(���������ԓ�)�ɉ����ď��{�܂łƂ�������咬��ʂ��ē��{�C�ɔ�������ɉ����ĘA�Ȃ�~�n�̓t�H�b�T�}�O�i�̈ꕔ�ł����A ���ꂪ�S�Ăł͂���܂���B�����ƕ��̍L���͈͂������܂��B

�@�t�H�b�T�}�O�i�͓��{��ł͑�n�a�тƂ������n�a�тƖ��Ƃ�����܂��B

�n�a�Ɖ���

�@�Ƃ���ŁA��n�a�тƂ������n�a�тƂ������t�ɂłĂ���n�a�Ƃ͉��ł��傤���B

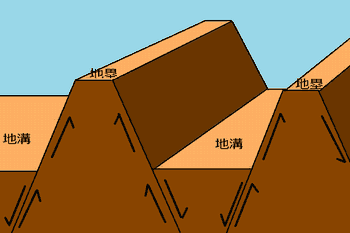

���f�w�ɋ��܂ꂽ�n�悪�זv���Ăł����A�ג��������a��̒n�`�������Ă����Ăт܂��B

�A�t���J�̑�n�a�т�A�C�X�����h�̃M���I�����̗�Ƃ��Ă������܂��B��ʓI�ɂ͑�n��������悤�Ƃ��Ă���Ƃ���ɂł��܂��B

�n�a�Ɖ���

�@�Ƃ���ŁA��n�a�тƂ������n�a�тƂ������t�ɂłĂ���n�a�Ƃ͉��ł��傤���B

���f�w�ɋ��܂ꂽ�n�悪�זv���Ăł����A�ג��������a��̒n�`�������Ă����Ăт܂��B

�A�t���J�̑�n�a�т�A�C�X�����h�̃M���I�����̗�Ƃ��Ă������܂��B��ʓI�ɂ͑�n��������悤�Ƃ��Ă���Ƃ���ɂł��܂��B�@��n��������悤�Ƃ���ꏊ���ォ�猩��ƁA�������Ƃ�������ƒ��p�����ɑ傫�ȂЂъ��ꂪ�ł��܂��B ���̂Ђъ���͐����ɂł���̂ł͂Ȃ��߂ɂł��܂��B���̂܂܉��ɂЂ��ςĂ����Ɗ�Ղ̊Ԃɂ����܂��ł��܂��B ��Ղ͋ɕ����Ă��邱�Ƃ͂ł��܂���A�㑤�ɏ���Ă����Ղ����藎����悤�ɉ������Ă����܂��B���̂悤�ɂ��Ăł���̂����f�w�ł��B

�@���藎�������Ƃɂ���Ă��̊�Ղɘc�݂��������܂��̂ŁA��ՂɐV���ȂЂъ��ꂪ�ł��A���ꂪ���f�w�ƂȂ�܂��B �Ԃ̊�Ղ͊זv�����悤�ɂȂ�܂��B���ꂪ�n�a���ł��郁�J�j�Y���ł��B�t�ɍ����܂��c���ꂽ�Ƃ����n�ۂƂ����܂��B

�t�H�b�T�}�O�i�ƒn�a �@�t�H�b�T�}�O�i�Ƃ������̂͂��̌`�Ԃ���݂āA�n�a�ł���Ƃ���܂����B ���Ȃ��Ƃ��i�E�}���͂����l�����悤�ł��B����Ȃ�Ƃ������ƂŁA�n�a�̗����ɂ���Ƃ����f�w�T���������Ȃ��܂����B ���̌��ʃt�H�b�T�}�O�i�̐����ł͎�����É��\�����Ƃ����f�w��������A���ꂪ�����Ƃ���܂����B �t�H�b�T�}�O�i�̓����ɊY���������Ȓf�w�͍��̂Ƃ��댩�����Ă��܂���B�������̌��͂������Ă��܂��B

�@�����ŁA���ӂ��ė~�������Ƃ�������_����܂��B������É��\�����͐��f�w�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�����Ȃ����A�t�f�w�ɂȂ�܂��B �Ƃ������Ƃ͎�����É��\�����͒n�a�т̐����ɂ���f�w�Ƃ͌�����Ȃ����ƂɂȂ�܂��B �t�H�b�T�}�O�i�́A���E�Œm���Ă���n�a�Ƃ͎�قȂ�悤�ł��B

�@���̌�̌����œ��{�͑嗤����������悤�ɕ����������Ƃ��킩���Ă��܂����B ��ɏ������悤�ɁA���̂Ƃ���ɑ傫�Ȋזv�n�`���ł��܂��B����ƃt�H�b�T�}�O�i�͊W�����肻���ł��B �X�ɂ����A���̂悤�ȏꏊ�ɂł���̂��n�a�ł��B�t�H�b�T�}�O�i�ƒn�a�Ƃ̊W�͂ǂ��Ȃ̂ł��傤���B ���Ȃ��Ƃ��A�t�H�b�T�}�O�i�͓��{�C�`�����ɂł����̂͊ԈႢ�Ȃ��ł��傤�B

���{�̒n���敪�z �@�嗤��������邱�Ƃɂ���ē��{�C���ł����Ƃ��܂��B �����ꂽ�嗤�̒f�Ђ͓��{�̍��g�݂ƂȂ��Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B�ǂ��ɂ���̂ł��傤���B ���Ȃ��Ƃ����{�C���ł���V��O�I�����Â�����̊�����z����Ƃ���͂��������ꏊ�ł��邱�Ƃ͂����܂��B

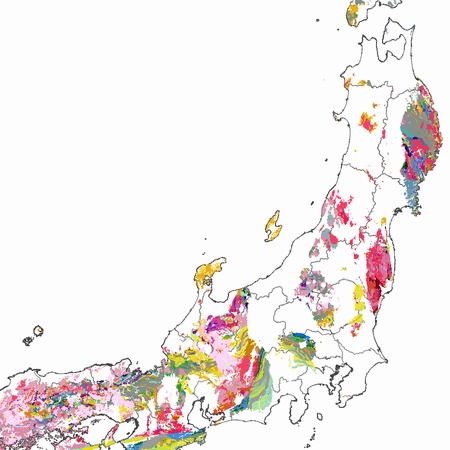

�@���{�̒n���}����l���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B�Y�����n�����������Z���^�[�̃V�[�����X�n���}�u�Q�̒n���}�����Ɏ����܂��B �����Ȃ��Ă���Ƃ���́A�V��O�I�Ȍ�̊���n�\�ɕ��z����Ƃ���ł��B�V��O�I�̊�ł����{�C���ł���O�̊������܂��B ���̂悤�ȏꏊ����������Ă��܂��B�܂��A�ɐ��p���ӂ���i������p�ɂ����Ă̒n��̂悤�ɁA �Â���������Ă���ɐV�����������Ă���ꍇ�����������Ă��邱�Ƃɒ��ӂ��Ă݂Ă��������B

�Ñ�O�I�ȑO�̊�̕��z���������n���}

�o�T���͎Y�����n�����������Z���^�[

�ȉ��͂Q�O�Q�O�N�P�P���ɉ{�������Ƃ��̂t�q�k�ł��B

https://gbank.gsj.jp/seamless/v2/viewer/?base=CHIRIIN_BLANK

¢er=38.1,136.3&z=7&opacity=1&agefilter=1ffc&lithofilter=7e

�@�n���}�����ċC�����̂́A�����n���̐^����������ɂ��āA�����͌Â�����̊����̂ł���̂ɑ��āA ���������������Ă��Ƃ��낪�قƂ�ǂł��邱�Ƃł��B�����n��ɂ́A������O���[���^�t����ɕ��z���Ă��܂��B ���̋��E���͂͂�����Ƃ킩��܂��B

�@���̂��Ƃɂ��A���{�͂Q�ɋ敪����邱�ƂɂȂ�܂����B�O���[���^�t����̂Ƃ��铌�k���{�n����� �Â������̂Ƃ��鐼����{�n����ł��B ��ʂɒn����̋��E�ɂ͑傫�Ȓf�w�������邱�Ƒ����A�\�����Ƃ��܂��B �����ɂ���̂�������|�É��\�����ł��B

�@�������ď����܂����A������É��\�����͓��k���{�n����Ɛ�����{�n������敪�����f�w�ł��B ���̓����ɂ���̂��t�H�b�T�}�O�i�ł��B�t�H�b�T�}�O�i���Q�̒n����̋��E�ł͂���܂���B

���k���{�n����̊�Պ� �@�t�H�b�T�}�O�i���n�a�ł���Ƃ���ƁA������É��\�����̓����ɌÂ�����̊�������܂�ƂȂ��� ���z���Ă���͂��ł��B��ʂɌÑ�O�I�ȑO�̊����Պ�Ƃ������Ƃ�����܂��̂ŁA�����ł���Պ�Ƃ�Ԃ��Ƃɂ��܂��B

�@���k���{�n����ŁA��Պ�̕��z�悪�傫���͂����肵�Ă���̂́A�����G�R�n�Ɩk��R�n�̂Q�����ł��傤�B ���̐����Ǝ�����É��\�����͑����Ă��܂��A�ԂɊ֓��R�n�⑫���R�n�A�z��R���Ƃ������Ƃ���Ɋ�Պ₪�c����Ă��܂��B �������嗤�̒f�ЂƂ����܂��B�k��R�n�∢���G�R�n�́A�����ꂽ���Α��Ƃ����킯�ł͂Ȃ������ł��B

�@�ǂ��炩�Ƃ����ƁA�嗤�͂�������̒f�Ђɕʂ�Ȃ���ړ����Ă����悤�ł��B �n�a�ł̓o���o���ɂȂ邱�Ƃ͂���܂���A�����͒n�a�Ƃ͂��������ɂ���܂���B �֓��R�n�̑嗤�f�Ђ�����ƁA�n�w(�n���敪)�̋��E�����k���|�쓌�����ɐL�тĂ��܂��B ������{�n����̎R�����B�É����t�߂̋��E���̕������k���|�쐼�����ł�����A�ړ����Ă���Ԃɉ�]���Ă���悤�ł��B ���̂悤�Ȃ��Ƃ��n�a�ł͋N����܂���B

���F�����R�n�|�z��R�����瓌�k�n���S�̂��A��Պ�łł����傫�Ȓn��Ƃ���l��������܂��B

���{�C�����n��̒n���ƒn�`����킩�邱�� �@�����œ��{�C�����n��̒n����n�`�ɒ��ڂ��Ă݂܂��B �H�c�����瓇�����̊C�ݕt�߂�����ƁA�����Ɋ�Պ�łł����������������邱�ƂɋC�����܂��B �j�������A���n���A�\�o������[���A�B���o�_����������ɑ������܂��B ���̓��X�Ɠ��{�Ƃ̊Ԃɂ́A�O���[���^�t�����z���Ă��܂��B

�@�����̓��X�́A���{�C���ł���Ƃ��ɁA�嗤���������̒f�ЂɂȂ������̂��c���ꂽ���̂ł��傤�B ���{�C���ɑ��݂����a�͓��̍��܂���������Ƃ���Ă��܂��B

�@�������Ƃ���ƁA���k���{�̉z��R�n�Ȃǂ̊�Պ�n����傫�Ȃ����܂�ł͂Ȃ��A���ꂼ�ꂪ�ʂ̂̑嗤�f�Ђƍl���Ă͂����Ȃ��̂ł��傤���B ���̊Ԃɂ͉�Ö~�n��R�`�~�n�A�k��여��Ƃ������t�H�b�T�}�O�i�̂悤�Ȋ�ȍa��̒n�`����������܂��B

�t�H�b�T�}�O�i�Ƃ͉��� �@���{�C���ł����Ƃ��ɐ�����{�ȊO�́A�嗤����������̒f�Ђɕʂ�ăo���o���ɂȂ��Ă����܂����B �f�Ђ̂����܂ɂ́A�ʂ��Ƃ��ɂł������f�w�̏�ɏ���Ă�����Ղ������������m��܂��A ���̊�Ղ������ċN�������������ΎR�����Ɉ��ݍ��܂�ĂȂ��Ȃ��Ă��܂��܂��B �����ɐ��f�w�������Ă��܂��܂�(���ꂽ���葤���Ȃ��Ȃ�ƒf�w�Ƃ͂����Ȃ��Ȃ邩��)�B �ŏI�I�ɂ́A���U�C�N��Ɏc���Պ�ł����n��̂����܂�ƁA���̊Ԃɂ͒�n���L���邱�ƂɂȂ�܂��B ���f�w���Ȃ��ȏ�A���̂悤�Ȓ�n�͒n�a�Ƃ�Ԃ��Ƃ͂ł��܂���B

�@�i�E�}���́A��A���v�X���甪���x���ʂɍL�����n�����Ă������t�H�b�T�}�O�i�Ɩ��t���܂����B ���̒�n���n�a�ƍl�������͊ԈႢ�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���E�ƂȂ鐳�f�w�͑��݂��܂���B �n�a�Ƃ������Ƃ݂̂���菜���āA�t�H�b�T�}�O�i�Ƃ͉������l���Ă݂�ƁA�k�A���v�X�̓����ɍL�����n�A ����т��̒��]�Â܂ł̉����Ƃ��������悳�����ł��B�i�E�}�����ŏ��Ɋ��������Ƃɂ�����܂��B

�@�t�H�b�T�}�O�i�̓��[�̒f�w�͂ǂꂩ�ŋc�_�ɂȂ��Ă���悤�ł����A���Ӗ��Ȃ̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �t�H�b�T�}�O�i�͒n�a�ł͂Ȃ����Ƃ����イ�Ԃ�ɍl������̂ł�����B

������É��\�����ɂ��� �@���{�������o���͂������āA���݂̓��{�̌`���ł�������܂����B�����o�����͂͂����ɂȂ��Ȃ�A ���̌�́A�����m�v���[�g�������͂��A���{�ɉ����͂̎�̂ƂȂ�܂����B ���̗͂ɂ���ē��k���{�͂���Ɛ����Ɉړ����悤�Ƃ��܂��B���̐�ɂ͐�����{�������Ă��܂�����i�ނ��Ƃ͂ł��܂���B �����Ȃ�Ƃǂ����ň�������グ�āA�������������ł����Ƃ������Ƃ��N����܂�(���ɂ����낢����@�͂���܂�)�B

�@������{�͑嗤�f�Ђł�������Ԃ�����n�̊�ł��B���k���{�̓O���[���^�t�ł����猺���⎿�}�O�}�ɗR��������̂ł��B �Ԃ����⎿��茺���⎿�̕����d�����̂ŁA���̂Q�̊����������������ƁA �����⎿������ݍ��݁A�Ԃ����⎿������グ��悤�ɂ��ďd�Ȃ��Ă����܂��B �����ɂ́A�O���[���^�t�Ƒ嗤�f�Ђ̊���ڂ����t�f�w���ł��܂��B���ꂪ������É��\�����ł͂Ȃ��ł��傤���B �������Ƃ���ƁA������É��\�����͓��{�C���ł����Ƃ��ɂ͂Ȃ��������ƂɂȂ�܂��B �t�H�b�T�}�O�i�̓O���[���^�t�n��̈ꕔ�œ�A���v�X�ɍł��߂��Ƃ���ɂ���܂�����A���̐��[�͎�����É��\�����ɂȂ�܂��B ���ꂪ�ł����̂͋��R�ƌ��������ǂ��ł��傤�B�֓��R�n�Ȃǂ̑嗤�f�Ђ̎��͂ɂ��f�w�͂ł������ł��B �ł����̑傫���͎�����É��\�����ɔ�ׂ��珬�����ł��傤�B

�@������É��\�������猺���⎿������ݍ���ł������Ƃɂ���āA�n�\�ʂ͌��������N���܂��B ���ꂪ���{�A���v�X�Ƃ��鍂���R������錴���͂ƂȂ�܂��B

�@�t�H�b�T�}�O�i�͒n�a�ł͂Ȃ��ƍl�������������̂��Ƃɂ��Ă�����������ł������ł��B

2020.11.20���̐ߒlj�

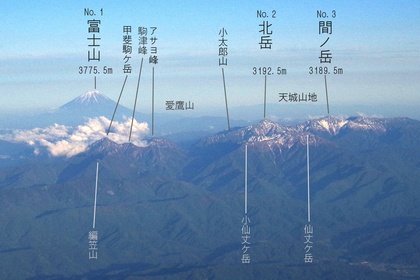

�ɓ��n��̖k���@�E�ʐ^�́A��A���v�X�k���z���ɕx�m�R���݂����̂ł��B

��A���v�X�ɂ́A���{��Q�ʂ̖k�x���R�ʂ̊ԃm�x�Ȃǂ̔��ɍ����R���ʂ��Ă��܂��B

�A���v�X�̌��������̒�n���t�H�b�T�}�O�i�ɂȂ�܂��B���̕t�߂̃t�H�b�T�}�O�i�ɂ́A

�x�m�R��O��R�n�A����R�A�����R���̎R�X������A���̂����͈ɓ������ɂȂ����Ă����܂��B

�ɓ��n��̖k���@�E�ʐ^�́A��A���v�X�k���z���ɕx�m�R���݂����̂ł��B

��A���v�X�ɂ́A���{��Q�ʂ̖k�x���R�ʂ̊ԃm�x�Ȃǂ̔��ɍ����R���ʂ��Ă��܂��B

�A���v�X�̌��������̒�n���t�H�b�T�}�O�i�ɂȂ�܂��B���̕t�߂̃t�H�b�T�}�O�i�ɂ́A

�x�m�R��O��R�n�A����R�A�����R���̎R�X������A���̂����͈ɓ������ɂȂ����Ă����܂��B�@���̕t�߂�n�}�Ō���ƁA�ɓ����������{�ɓ삩��k���ɓ˂��h�����Ă���悤�Ɍ����܂��B ���{�̓쑤�ɂ����C�g���t�́A�ɓ������̕t�߂ɒB����Ɛ^�������L�т��ɁA�ɓ�������k�ɉI��悤�ɋȂ����Ă��܂��B �ɓ������̓����ł͑��͘p�̎��ƂȂ�A�����ɂ͏x�͘p�̎��ƂȂ��Ă��܂��B ���̂悤���́A��C�g���t���ɓ������̖k��ɂ���ĉ����Ȃ���ꂽ�悤�Ɍ����܂��B �ɓ��������悹�Ă���傫�Ȋ�Ղ͈ɓ��n��Ƃ��Ă��܂�����A�Ȍ�͂���ɏ]�����Ƃɂ��܂��B

�@���̕t�߂̒n���\���}(�⑫�P�ɍڂ����n���})�����Ă��A �Â�����̒n�w�̐L�т̕���(��������)���A�����ł͂قړ��������ɐL�тĂ������̂��A �ɓ��n��������芪���悤�ɢ�n��̎��^�ɋȂ����Ă��邱�Ƃ��ǂݎ��܂��B ���̕ό`������A�ɓ��n�����ɓ˂��h����悤�ɓ˂�����ł��Ăł����悤�ɂ݂��܂��B

�@���̂��Ƃ���A�{�B���猩��ƈɓ������͓삩��k�サ�Ă����ƍl�����Ă��܂��B ���ۂɂ́A�ɓ������ɂ͏Փˌ�ɂł����ΎR�Ȃǂ�����܂�����A���̓y�䂪�Փ˂����Ƃ������������m�ł��B���̓y����ɓ��n��ƌĂ�ł��܂��B �k�サ�Ă����̂́A�ɓ��n���ł͂Ȃ����������ɘA�Ȃ�ɓ������Ȃǂ̓��X�������悤�Ɉړ����Ă����Ƃ����Ă��܂��B ���̓����́A�ɓ��������悹�Ă���t�B���s���C�v���[�g�̈ړ��ɂ����̂��Ƃ���Ă��܂��B �܂�A�t�B���s���C�v���[�g���k�シ��ɔ����āA���̓��[�ɂ���ɓ��n���ɓ����������{�ɓ˂��h����悤�ɂ���Ă����ƍl�����Ă��܂��B ����ɂ́A�ɓ������Ȃǂ������͖{�B�ɏՓ˂���̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ă��܂��B

| �� |

�@�x�m�R�̖k���ɂ���O��R�n����A�T���S�̉����������Ă��邱�Ƃ���A�ɓ�����������������Ă����Ƃ����l����������܂��B

|

�@�ɓ��n�A�삩�����Ă��ē��{�ɓ˂��h����悤�ɂ߂荞��ł��܂��B���̌���ɂ͈ɓ�����������ł��܂��B �ɓ��n���{�ɂ߂荞�̂Ȃ�A����ɑ����ɓ����������{�Ɏ��X�Ɖ����Ă���悤�Ɏv���܂��B ���ӂ��Č��ė~�����̂́A���݂���ΎR���Ƃ��Ă̈ɓ����������ꂽ�̂́A�������������Q�|�R�S���N�̊Ԃ̂��Ƃł��B �ɓ��n�������Ă���Â���̔N��(�V��O�I���V��)�ɔ�ׂ�Ɗi�i�ɐV��������ɂȂ�܂��B

�@����ɒ��ڂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂́A �����̉ΎR�́A�����m�v���[�g���ɓ��|���}���C�a�Œ��ݍ��݁A������x�̐[���ɒB�����ꏊ�łł���}�O�}�ɂ���Ăł����ΎR�ł���Ƃ������Ƃł��B �����m�v���[�g�́A�X�ɖk���ł͓��{�C�a�ł̒��ݍ��݂ɂȂ����Ă��܂��B����ɂ���Ăł���ΎR�Q�ƈ�A�̂��̂ƍl�������������ł��傤�B �ɓ��n��̌���ɕ���ł���̂ł͂Ȃ��A���{�C�a����ɓ����}���C�a�ɉ����ĕ��s�ɘA�Ȃ�悤�ɍ��ꂽ�ΎR�Q�ł���ƍl����ׂ��ł��B

�ɓ������̐��������@�����ŁA��ʓI�ɍl�����Ă���ɓ������̂ł����ɂ��āA��ɓ������W�I�p�[�N�@���E�W�I�p�[�N�����\����� �̉��(�}�P�P)�����ɗv�邱�Ƃɂ��܂��B �T�C�g�̂t�q�k�͢https://izugeopark.org/wp/wp-content/uploads/2018/01/izugeo_GGNapplication_JGN.pdf��A�{�����͂Q�O�Q�P�N�Q���ł��B

| �N��(���N) | �C�a����̋��� | �@��� | �@���L���� |

| 2000�`1000 | �@800�`400km | �[�C�ł̕��� | �������w�Q�ΎR |

| 1000�` 200 | �@400�` 80 | ��C�ł̕��� | ���l�w�Q�ΎR |

| 200�` 100 | �@ 80�` 40 | ���n | �Փ˂̎n�܂� |

| 100�` 60 | �ɓ������̗��N | �O��R�n�̗��N | |

| 60 | �Ê��ΎR | �ɓ������̌��^ | |

| 60�` 20 | �V��R����R�Ȃ� | �قڌ��݂̌` | |

| 20�` | �ɓ������ΎR�Q | �ɓ������̊��� |

�@�P�O�O���N�O�Ȍ�́A�ɓ��������C�a�̖k���̖{�B����̑嗤�I�ɏՓ˂������珑����Ă��Ȃ��̂ł��傤�B����ȑO�͂S�Okm�ȏ������Ă��܂��B �}�ɂ��̋������l�܂����Ƃ����킯�ł͂Ȃ��A�L�q�̃~�X�̂悤�ł��B�C�a����̋����Ə�����Ă���͎̂��ۂɂ͖{�B����̋����������Ă��āA �嗤�I�̕����S�Okm�Ƃ�����A���̕����̐����͂��܂��B

�@�Փ˂̎������U�O���N�O�ɂ��Ă���̂́A�}�ʂ���͒O��R�n�����N���n�߂��̂����̍�������Ɠǂݎ�邱�Ƃ��ł��܂��B �ɓ������̈ړ����x�́A�P�O�O���N�łS�Okm�ƈ��ɂȂ��Ă��܂��B�U�O���N���ƂQ�Skm�ł��B �Ƃ���ŁA�C�a�Ƃ��O��R�n�̒n�w�̋Ȃ��肮��������ǂꂾ���߂荞��ł��邩�𐄒肵�Ă݂�ƂP�O�Okm���炢�͂��肻���ł��B �N���ɂ��ĂQ�T�O���N��������܂��B������Ǝ��Ԃ�����Ȃ��悤�ȋC�����܂��B

�@����ɋC�ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B�Q�O�O�O���N�O�͈ɓ������͖{�B����W�O�Okm���ꂽ�Ƃ��Ƃɂ����āA���̍��ɉΎR�������J�n���Ă��܂��B �ΎR���ł����̂͊C�a�̒��ݍ��݂ɂ����̂ł��傤�B�Ƃ���ƁA�ΎR�����͊C�a�ɉ����ĉ��J�����ŊJ�n�����͂��ł��B �{�B�Ƃ̊ԂŔ��������ΎR�����͂P������Q�����ł͂Ȃ������ł��傤�B

�@���낢��Ȍ������ʂ����Ă���ƁA�ɓ��n��ȊO�ɂ��R��(�S�Ƃ�����������܂�)�̒n�Փ˂����Ƃ����̂������悤�ł��B �P�Q�O�O���N�O(���`�R�n��)�A�X�O�O���N�O(���n��)�A�T�O�O���N�O(�O��n��)�ł��B ���̍l�����𢓇�ʁ|���ʑ��d�ՓːࣂƂ��ł��܂��B

�@�n�w��C�a�̋Ȃ��肩��P�O�Okm�߂荞��ł���Ƃ������ԓI�Ȗ��͂���ʼn��Ƃ������ł������ł܂��B ����ł��A�n��̐��͑���Ȃ������ł��B����ɂ��Ă͌�q���܂��B

�t�B���s���C�v���[�g�̓���

![���� �d�g�]����](topics/topic06-09.jpg) �@�Ƃ���ŁA���ۂ̃t�B���s���C�v���[�g�̓����͂ǂ��Ȃ��Ă���̂ł��傤���B

���̓����͂Q�̕��@�ő��肳��Ă��܂��B

�@�Ƃ���ŁA���ۂ̃t�B���s���C�v���[�g�̓����͂ǂ��Ȃ��Ă���̂ł��傤���B

���̓����͂Q�̕��@�ő��肳��Ă��܂��B�@��́A�Q�n�_�Ő�����͂��d�g�̓��������̂���𑪒肵�ċ��߂���̂ł��B ����Ɏg����d�g�]�����́A�u�k�a�h�d�g�]����(����������v)�ƌĂ�܂��B�E�ʐ^�́A���}�����������ɂ���d�g�]�����ł��B

�@������́A�f�o�r�𗘗p������@�ł��B �����̕��@�ŋ��߂�ꂽ�{�B�ɑ���t�B���s���C�v���[�g�̓����́A�k�������ɂR�`�Scm�^�N�Ƃ����Ă��܂��B ���̑��x�́A�삩�����Ă��Ĉɓ��������Փ˂����Ƃ��������ɏ�����Ă��鑬�x�Ƃ������������ł��B �����Ɋւ��ẮA�����ł͖k�����ƂȂ��Ă��܂������v���Ă��Ȃ��悤�ł��B �^���̌������k��������k�������ɕς�����Ƃ������ƂŐ������悤�Ƃ����l����������܂��B

| �� | �u�k�a�h�͑����̓d�g�]��������̑傫�Ȗ]�����Ƃ��Ďg���āA�����̓V�ׂ̂̍����\�������邽�߂ɊJ�����ꂽ�Z�p�ł��B �����ɂ́A�{�B�Ƃ̋�������Ɏg��ꂽ���y�n���@�̓d�g�]����(�^�p�I��)�̂ق��ɁA�����V����̂u�d�q�`�d�g�]����������܂��B |

���{�C�g�厞�̃t�B���s���C�v���[�g �@�ɓ��n��̓t�B���s���C�v���[�g�ɏ���Ă��܂�����A�t�B���s���C�v���[�g�̓����Ƃ��킹�čl����K�v�����肻���ł��B ���ۂ̓����́A��ɓ������̐���������ɏ�����Ă���قǒP���Ȗk��ł͂Ȃ������ł��B�t�B���s���C�v���[�g�̌`���Ɛ[���ւ���Ă��܂��B

�@�t�B���s���C�v���[�g�����ǂ̂悤�ɂ��Ăł����̂��ɂ��āA �v��Ƣ�t�B���s���C�v���[�g�̓������͐V��O�I�̒����̒Z���ԂɁA��B�|�p���I�C��̓��[����悤�ɂł�����Ƃ������Ƃł��B �����[�͏��}�������Ō��邱�Ƃ��ł��܂��B���̊ԂɎl���C�~���ł��܂��B�����������̒��S�ɂȂ�܂��B �������ŏڂ����������Ă��܂��B

�@�t�B���s���C�����{�C���ǂ������悤�ɂ��Ăł����Ƃ����̂͋����[�����Ƃł��B �ǂ��炪��ɂł����̂ł��傤���B�t�B���s���C�v���[�g���ォ�炾�Ƃ���ƁA�ɓ��n���{�ɓ˂��h����ʒu����B�̓�������ɂȂ肻���ł��B �b�������܂���A����ł͂Ȃ������ł��B

�@�N���Ŕ�ׂĂ݂邱�Ƃɂ��܂��B�l���C�~�̔N��R�O�O�O�`�P�T�O�O(�P�V�O�O�Ƃ�)���N�O�Ƃ����Ă��܂��B ���˖��̃n�����C�₪���{�C�`���̂��������Ƃ���ƂQ�O�O�O���N�O���J�n�����ƂȂ�܂��B �l���C�~�̕�����ɊJ�n���A��ɏI���������ƂɂȂ�܂��B

�@�N�����ڋ߂��Ă���̂́A�����[�����Ƃł��B�����֘A������̂ł��傤���B����������������Ƃ������Ƃ��l�����܂��B �m��ł���v�f������܂���A�����ł͐G��Ȃ��Ő�ɘb��i�߂邱�Ƃɂ��܂��B

���{�C�g�咼�O�̓��{�t���@���{�C���g����n�߂钼�O�̓��{�t�߂̂悤�����l���Ă݂܂��B���������̂悤����z�������}���E�ɏ����Ă݂܂����B

�C�ݐ��������Ă��܂����A���݂̈ʒu�Ɣ�r���邽�߂̂��̂ł��̂Ƃ���ł������Ƃ����킯�ł͂���܂���B

���{�̈ʒu����G�c�ł��B

���{�C�g�咼�O�̓��{�t���@���{�C���g����n�߂钼�O�̓��{�t�߂̂悤�����l���Ă݂܂��B���������̂悤����z�������}���E�ɏ����Ă݂܂����B

�C�ݐ��������Ă��܂����A���݂̈ʒu�Ɣ�r���邽�߂̂��̂ł��̂Ƃ���ł������Ƃ����킯�ł͂���܂���B

���{�̈ʒu����G�c�ł��B�@�t�B���s���C�v���[�g�𔖂����F�Ŏ����Ă��܂��B��B�����쓌�ɐL�т鉩�F�̐�����B�p���I�C��̎��ł��B ��������Ăł����ɓ��|���}���C��̓t�B���s���C�v���[�g�̓��̒[�ɏ���Ă���͂��ł��B��������F�Ŏ����Ă��܂��B �ɓ��n��͈ɓ��|���}���C��̖k�[�ɂ���Ƃ��ā��ň�����Ă��܂��B

�@�}�������Ŗ��ƂȂ邱�Ƃ�����܂��B�t�B���s���C�v���[�g���ǂ̕����ɊJ���Ă������̂����m�ɂ킩��Ȃ����Ƃł��B �l���C�~���獶�E�Ώ̂ɓ��N��̊�����z���Ă���悤�ł�����A�l���C�~(�����F���Ŏ����Ă��܂�)�ɑ��Ē��p�����Ƃ��ď����Ă��܂��B ���ΐF���́A�t�B���s���C�v���[�g�����ݍ��ޓ쐼�����|�����C�a�������Ă��܂��B

| �� | �@���̌�̃t�B���s���C�v���[�g�̉^���ɂ��e������菜���čl���Ȃ��Ƃ����܂��A���̐}�͂��Ȃ��G�c�Ȑ}�Ƃ������Ƃ� �킩��₷����D�悳���邱�Ƃɂ��Ă��܂��B |

�@�ǂ̐����Ƃ��Ă����{�C���ł��������Ƃ��ẮA���ݍ��ޑ����m�v���[�g�̐�[����߂��Ă���悤�ȃ}���g�������̗��ꂪ���������Ƃ��l���Ă��܂��B ���F���œ���Ă݂܂����B��ɏq�ׂ������ɏ]���ƁA����������̗��ꍞ�݂����肻���ł��B������܂߂ċL�����Ă��܂��B

�@������̗��ꍞ�݂��������Ɖ��肵�Ă݂܂��B���̗��ꍞ�݂́A�}���g���̐��������Ă��܂��̂ŁA����قlj��x�͍����Ȃ������ł��傤�B �R�A���ɂ�����܂ł́A���̗���ŗ�₳��邱�ƂŃ}�O�}�̌`�����x��邱�Ƃ����肻���ł��B ���k���{�ł͐�����{���ΎR�����������͂��܂����Ƃ������Ƃ͂��̐��ł͐����ł������ł��B

�@�X�ɋ�B�t�߂ł́A���{�������o���͂��キ�Ȃ�܂��B���ꍞ�݂́A�R�A���̓��{�C������ɏW���������ł��B �����̒n�k(�v���[�g)���傫�������グ���āA���{���J���悤�ɉ����o�������͂ƂȂ����Ɛ������邱�Ƃ��ł��܂��B ���̂��Ƃ̐����Ƃ��ẮA���ɗ��ꂪ�R���悤�ɓ����Ă������Ƃ������Ƃł������������ł��B

���{�C�g��ƈɓ��n���@���̏�Ԃ���A���{�C���J���Ă����Ƃǂ��Ȃ邩���l���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��

�@����ł́A���{�C���J�����邱�Ƃɂ��܂��B��B�t�߂𒆐S�ɂ��Đ�����{���E�ɉ�]�����Ă݂܂��B ���̐�ɂ���t�H�b�T�}�O�i�n��͋}���Ɉɓ��n��ɋ߂Â��Ă����܂��B������A�t�H�b�T�}�O�i�n�悩�猩����ǂ�������ł��傤���B �}���Ɉɓ��n�k�サ�Ă��Ă��悤�Ɍ����܂��B

�@����ł͂ǂ��܂Őڋ߂����̂ł��傤���B�ɓ������Փː��̃v���[�g�ړ����x�ōl����ƁA�P�T�O�O���N�łU�O�Okm�ɂȂ�܂��B ���ꂾ����ɂ��邱�ƂɂȂ�܂��B�߂Â����Ƃ͂����܂��܂�����Ă��܂��B�ڂ̑O�ɔ����Ă����Ƃ�����A ����͈ɓ��n��ł͂Ȃ��A�ɓ��|���}���C��̖k�������ɂ���n��Ȃ̂ł��傤�B�Ȍサ�炭�́A�ɓ��[���}���C��Ə������Ƃɂ��܂��B

�@���̖��ɂ��āA�ʂ̌�������̌��_�ł��B �֓��R�n(�����~�n)�Œn�w���̌Òn���C�̌����ׂ��Ƃ���A�P�T�O�O�`�P�Q�O�O���N�̊ԂɂU�O�x�A �P�Q�O�O�`�U�O�O���N�̊ԂɂR�O�x���v���ɉ�]�������Ƃ��킩��܂����B

�@��ɋN�������U�O�x�̉�]�͓��{�C�g��ɔ���������{�̉�]�ɑ������A ����ɑ����R�O�x�̉�]�͈ɓ��|���}���C��̏Փ˂ɂ����̂Ƃ���Ă��܂��B ���̂��Ƃɂ��A���{�C�g�咼��͈ɓ��|���}���C��͖{�B�ɂԂ����Ă��Ȃ������ƕ�������Ă��܂��B

�@������C�ɂȂ邱�Ƃ�����܂��B�P��ڂ̂U�O�x�Ƃ����p�x�́A��ʓI�ɂ����Ă��鐼����{�̉�]�p�x�ł���S�O�x�ɔ�ׂđ傫���悤�ł��B �I�ɔ����������ΎR�����U�O�x��]���Ă��܂�����덷�͈̔͂ƍl�����Ă���悤�ł��B �g�厞���܂߂ĂP�Q�O�O���N�O�܂łɏՓ˂��n�܂��Ă��āA����ɂ���ĂQ�O�x�قǗ]���ɉ�]���Ă����Ƃ������Ƃ͂Ȃ��̂ł��傤���B ���̏ꍇ�̉�]�p�x�͏������̂ŁA�ɓ��|���}���C�䂪�{�i�I�ɏՓ˂��Ă����Ƃ͌����Ȃ��ł��傤�B

�@�������Ƃ���ƕʂ̖�肪�N����܂��B�ɓ��|���}���C��́A�����m�v���[�g�̒��ݍ��݂ɂ���Ăł��܂��B �g��O�ɓ��{�̂������ʒu���炸���ƂȂ����Ă���͂��ł��B���{���������o�H�ɂ������C���ΎR���͂ǂ��ɂ������̂ł��傤�B ��قǂ̒n�}���������Ă݂܂��B����ł́A�ɓ��n��ƈ�̓��ꂽ��������{�̊Ԃɂ͉ΎR�͂Ȃ��Ă��������ƂɂȂ�܂��B ���{�ɂԂ������ΎR�����Ȃ��̂͂���Ő����ł��܂����ǂ��Ȃ̂ł��傤�B

�@�ɓ��������v���[�g�ɏ���Ė{�B�ɂ���Ă����Ƃ��܂��B���̈ɓ������̂��鏊�Ŗ{�B�ɂԂ���̂ł��傤���B ���Ƃ��A�O������݂̃v���[�g�ړ������ł���k�������ɓ������Ă����ƁA�ĒÕt�߂ɂԂ���܂��B ��P�R�Okm����Ă��܂�����A���������R�O�O���N��ɂȂ�܂��B���䓇���ƕl���Εt�߂łU�O�O���N��ł��B �Փˈʒu�����ɂ���Ă������ƂɂȂ�܂��B

�@����ł́A�ɓ���������{�C�g��O�̈ʒu�ɖ߂��Ă݂邱�Ƃɂ��܂��B�U�O�Okm�쓌�ɂ��������ƂɂȂ�܂��B ���䓇�ƒ����̐^������ŁA���}���C�a���z���Ă܂������ɂȂ�܂��B �����Ԃ��ɂȂ�܂��B���}���C�a�̉����������l���Ă݂�Ɠ��̕��т͓�k�ɂȂ邩��A ���̈ɓ������t�߂œ��{�C�g��Ȍ�A�����Ԃ��葱���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����l��������܂��B

�@�t�B���s���C�v���[�g�̉^�������́A�C��̊�̎c��������������T�O�O���N�O�ȑO�͖k�������������Ƃ������Ƃ������Ă��܂��B �^���̌����ɍ��킹�ē���z�u����̂͂��܂��ł������ɂ���܂���B����Ȃ���������邱�Ƃ͓���悤�ł��B

�k���t�H�b�T�}�O�i�Ɠ암�t�H�b�T�}�O�i �@�����܂ł̘b������ƁA�b�{�~�n���쑤�̃t�H�b�T�}�O�i�n��͂�����k���ɔ�ׂĂł����������Ԉ���Ă���悤�Ɍ����܂��B ���̂��߁A�t�H�b�T�}�O�i�n��͍b�{�~�n�����ɂ��Ėk���t�H�b�T�}�O�i�Ɠ암�t�H�b�T�}�O�i�ɋ敪����Ă��܂��B ����ɁA�암�t�H�b�T�}�O�i�̌`���͓��{�C�g��Ƃ͒��ڊW���Ȃ����ɂȂ�܂��B

�@�t�H�b�T�}�O�i�̒�`���Y�܂����Ȃ��Ă��܂����B ���{�C�g��ŗ�������{�̒f�Ђ̓��̒[�ƌ���Ȃ�A �g��J�n����̊֓��R�n�͐�����{�ƈ�̂������̂ŁA���E���͂��������k����ʂ邱�ƂɂȂ�܂��B �i�E�}���́A�ɓ��̏Փ˂ɂ���Ăł����ƍl���Ă��܂����B ����Ȃ�g���R�n�Ɗ֓��R�n�̊Ԃ��܂�Ăł��������܂��t�H�b�T�}�O�i�ɂȂ�܂��B

�@��ʓI�ɂ����Ă���t�H�b�T�}�O�i�͗�������܂��B�[���l���Ȃ��ŁA �암�Ɩk���ł͗l�����Ⴄ�Ƃ������Ƃɓ���Ȃ���A�ǂ�����t�H�b�T�}�O�i�Ƃ������Ƃɂ��Ă���悤�ł��B

�t�B���s���C�v���[�g�Ɛ�����{ �@���݃t�B���s���C�v���[�g�͐�����{�ɂԂ����āA�������璾�ݍ���ł����Ă��܂��B ���̂悤���́A�����m�v���[�g�����{�|�ɓ����}���C�a�Œ��ݍ���ł����Ă���悤���Ƃ͂����ԈႤ�悤�ł��B ������{�̓쑤�͊C�a�ł͂Ȃ��A������͂邩�ɐg���t(�M��C�~)�Ƃ����n�`�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�X�ɁA���ݍ���ł�������ł̓}�O�}���������邽�߂ɉΎR������܂����A�ߋE����R�A�n���ɂ����Ă͂���ɑ�������ΎR���قƂ�ǂ���܂���B ��x�E��ƎR�E���R�E���R(��Ƀ���)�́A�����m�v���[�g�ɂ����̂��t�B���s���C�v���[�g�v���[�g�ɂ����̂��͂����肵�Ȃ��̂ŕʂɂ��čl����ƁA �O�r�R(������)�ƈ����ΎR�Q(�R����)��������܂���B��B�ɂȂ�Ƒ����Ȃ�܂����A�X�ɉ���܂ōs���ƍĂя��Ȃ��Ȃ�܂��B

�@�t�B���s���C�v���[�g(�̓�����)�͑����m�v���[�g�ɔ�ׂĔ�r�I�ŋ߂ł������̂ł��邱�ƂƊW�����肻���ł��B ���̂�����͂ǂ��Ȃ̂ł��傤�B

�@�ߋE�k���ƎR�A�n���Ɋ��ΎR�Ƃ͌����Ȃ�����ǂ���r�I�V�����ΎR������������܂��B��\�I�Ȃ��̂͒��挧�̑�R�ł��B �����̉ΎR�́A������P�T�O���N�O�Ɋ������n�߂��Ƃ����Ă��܂��B��R����v���[�g��k���ē쓌�����֒ǂ��ē�C�g���t�܂Ŗ�S�O�Okm����܂��B ���ꂾ�����ݍ��ނ̂Ɉɓ������Փ˂̑������g���Čv�Z����ƁA�P�O�O�O���N�ɂȂ�܂��B �ΎR�̊������n�߂����A�����ɂ������v���[�g�͂P�Q�O�O���N�O�ɒ��ݍ��݂��n�߂����ƂɂȂ�܂��B �P�Q�O�O���N�O�Ƃ����A�ɓ��C�䂪���{�ɏՓ˂��n�߂������ł��B�t�B���s���C�v���[�g�����{�ɂԂ���n�߂������Ƃ����Ă����ł��傤�B ���R�Ȃ̂ł��傤���B

�@���̎��ɒ��ݎn�߂��v���[�g�́A�ł��Ă���T�O�O���N�قǂ����o���Ă��܂���B�v���[�g��ɂ͊C��͐ϕ��͂���قǂ̂��Ă��Ȃ���ł��傤�B �v���[�g���ݍ��݂ɔ����đ͐ϕ��₻��Ɋ܂܂�Ă��鐅�����^��Ă����܂��B�͐ϕ������Ȃ���Ή^��鐅�������Ȃ��Ȃ�܂��B ���̐����ɂ���ă}���g�������������n�Z���}�O�}������܂�����A�}�O�}�̔��������Ȃ��Ȃ�܂��B�B �ΎR�����Ȃ��̂͂����������v�f���W���Ă������ł��B�͐ϕ������Ȃ��Ă��A�嗤�I�͐ϕ����^�э��܂ꂩ���m��܂��A ���݂ɂ�鈳�͂Ő������i��o����Ă���ł��傤�B

�@�v���[�g�͎��Ԃ��o�ɂ�����Ȃ��Ă����܂��B�t�B���s���C�v���[�g�͂���قnj����͂Ȃ��ł��傤�B���̕����ݍ��݂̗͂��キ�Ȃ�܂��B ��������͂��������Ȃ�܂�����A����ɔ����Ăł���C�a�͐Ȃ肻���ł��B �Ȃ��Ă���̂͂��ꂪ�����ƍl���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ł��傤���B

2021.03.25���̐ߒlj�

�@�X�@�V�@���@���@

2009.09.23 �f�ڊJ�n

2009.10.31 �@���@�M

2009.12.13 ��g����

2020.11.20�⑫1�lj�

2021.03.25�⑫2�lj�

2009.09.23 �f�ڊJ�n

2009.10.31 �@���@�M

2009.12.13 ��g����

2020.11.20�⑫1�lj�

2021.03.25�⑫2�lj�

���b�V���ƒn�w�̎U�� �����W(top)�� �@�@