ヨッシンと 地学の散歩

散歩道の四方山話

散歩道の四方山話

大阪府南部から愛媛県にかけて(右図鶯色に塗っているところ)の地域では中生代白亜紀末期の和泉層群と呼ばれる地層が露出しています。

この地層からは、アンモナイトの化石をはじめとして貝化石やコダイアマモの化石を産出することで知られています。

また、四国ではカキの化石が密集して産出し天然記念物になっているところがあります。

恐竜やモササウルス、翼竜の化石なども見つかってきています。

大阪府南部から愛媛県にかけて(右図鶯色に塗っているところ)の地域では中生代白亜紀末期の和泉層群と呼ばれる地層が露出しています。

この地層からは、アンモナイトの化石をはじめとして貝化石やコダイアマモの化石を産出することで知られています。

また、四国ではカキの化石が密集して産出し天然記念物になっているところがあります。

恐竜やモササウルス、翼竜の化石なども見つかってきています。和泉層群分布域の北側、特に大阪府内では火砕流堆積物(溶結凝灰岩)を主体とする泉南酸性岩類の上に不整合でたまっていて、 基底部には溶結凝灰岩のレキも含まれます。泉南酸性岩類は領家変成岩類と接しています。 愛媛県では領家変成岩類の上に直接たまっているところがあります。 また、分布域の南縁は中央構造線で断ち切られていて、他の地層や岩石とどのような関係なのかを見られるところはありません。

中央構造線では北側は片麻岩やかこう岩といった岩石を主体とする領家変成岩類が、 南側は結晶片岩を主体とする三波川変成岩類が分布しています。 領家変成岩類は高温低圧の条件でできた変成岩で、地図中には分布域をレンガ色で示しています。 白亜紀末〜古第三紀の火砕流堆積物の分布域一緒にしています。 また、三波川変成岩類は低温高圧の条件下でできた変成岩で紫色で示しています。新第三紀末の河川性堆積岩が不整合で乗っているところもあります。

全く性質の違う岩石が接しているような場所は構造線と呼ばれます。中央構造線は西南日本の真ん中を東西に横切っていることから名付けられています。 条件の異なる環境がすぐ近くにあったということは考えられないので、大きな断層によって動かされて隣どうしになったと考えるのがふつうです。 実際にそのような断層も見つかっています。中央構造線は巨大な断層であるといえます。

中央構造線は、地図中では紫色に着色したところの北縁にある黒線の位置にあります。

|

|

三重県松坂市飯高町月出の中央構造線露頭 マウスを重ねると、地層名境界線などを上書きします |

右の写真は、和歌山県橋本市の中央構造線露頭で、右側の白っぽい岩石が三波川結晶片岩、縞の見える黒っぽいところが破砕を受けた和泉層群です。

このように、和泉層群が中央構造線で断ち切られているところもあります。

このように地層が中央構造線で断ち切られている場合は、和泉層群ができた後に中央構造線ができたと考えるのが普通です。

それなら南側はどこかに運ばれていったということになります。運ばれた先で見つかるはずですが、見つかっていません。

削られて、下にあるはずの領家片麻岩ごとなくなってしまったのでしょうか。

右の写真は、和歌山県橋本市の中央構造線露頭で、右側の白っぽい岩石が三波川結晶片岩、縞の見える黒っぽいところが破砕を受けた和泉層群です。

このように、和泉層群が中央構造線で断ち切られているところもあります。

このように地層が中央構造線で断ち切られている場合は、和泉層群ができた後に中央構造線ができたと考えるのが普通です。

それなら南側はどこかに運ばれていったということになります。運ばれた先で見つかるはずですが、見つかっていません。

削られて、下にあるはずの領家片麻岩ごとなくなってしまったのでしょうか。和泉層群、中央構造線とも不思議なことがあります。もう少し詳しく見ていくことにします。

和泉層群を調べていると不思議に思うことが二つあります。一つめは、地層を作っている岩石にあります。

右写真は大阪府岬町の和泉層群の露頭です。地層は、砂岩と泥岩が互いに繰り返したまってできています。

砂岩内部を見ると下の方に大きな粒子、上の方に小さな粒子が集まっています。

また、砂岩から泥岩への境界面はその逆の場合に比べてはっきりしていません。

このような構造は級化構造と呼ばれ、深海底に泥水が急に流れ込んでできたと考えます。

流れ込んだ泥水が深いところで静止し、その後、粒子の大きなものがら順番に沈んでいくことでできます。

このようなことをみると和泉層群の主要な部分ができた場所は、海溝のような深海底であると推定できます。

和泉層群を調べていると不思議に思うことが二つあります。一つめは、地層を作っている岩石にあります。

右写真は大阪府岬町の和泉層群の露頭です。地層は、砂岩と泥岩が互いに繰り返したまってできています。

砂岩内部を見ると下の方に大きな粒子、上の方に小さな粒子が集まっています。

また、砂岩から泥岩への境界面はその逆の場合に比べてはっきりしていません。

このような構造は級化構造と呼ばれ、深海底に泥水が急に流れ込んでできたと考えます。

流れ込んだ泥水が深いところで静止し、その後、粒子の大きなものがら順番に沈んでいくことでできます。

このようなことをみると和泉層群の主要な部分ができた場所は、海溝のような深海底であると推定できます。そこで、和泉層群が海溝でできたと考えてみます。海溝の一方はふつうは海洋になります。 海溝は海洋からのプレートが沈み込むところでできるからです。 だとしたら、このような深い海がどのようにしてできたのでしょうか。 和泉層群の分布地域のさらに南側には、ほぼ同時代の浅海の堆積物でできている地層があります地質図では水色で示しています。 復元してみると、陸地ないし浅海に挟まれた細長く深い海のある地形であったことになります。 はっきりしているのは、陸地(大陸)のプレートは上部マントル(アセノスフェア)に沈み込むことはできないということです。 マントルよりも軽いからです。 としてみると現在の富山湾やカリフォルニア湾のような感じなのでしょうか。プレートの沈み込みとは関係なさそうです。

和泉層群に挟まれている凝灰岩は酸性のものがほとんどです。このような火山灰を供給する火山は海溝に沿ってのみ分布します。 このことからも、地層がたまった場所が大きな大陸や海洋の真ん中ではないということがわかります。

もう一つの問題は和泉層群が堆積しはじめる過程にあります。 和泉層群堆積初期の地層を調べてみると、どの地域でも基盤となる岩盤の上にレキ層がたまり始め、次第に細粒の堆積物に変わっていきます。 現在干潟にたまっているような堆積物が主体となります。 細粒物の層は100m以上の厚さになることもありますので、干潟の環境が保たれながら徐々に地盤が沈降していったことがわかります。 このような状態がしばらく続いてから、海は次第に深くなっていって深海へと変わっていったようにます。

このような地層のようすみるとふつうは、和泉層群分布域の全域が一斉に沈降を始めていったと考えます。 ところが時々挟まれている凝灰岩層の時代を調べてみると、東側の地域の方が後の時代のものであることがわかります。 このことは、西側が先に海になって、東側の地域の方が遅れて海になったことを示しています。 つまり、和泉層群を作った海は西側から広がってきたようです。

同じようなことが、アンモナイトの化石からもわかります。

和泉層群から化石がたくさん見つかるのは、堆積初期の沿岸性の砂質泥岩からです。この岩石中のアンモナイト化石は、

大阪府南部・淡路島からはS(δ)字型に巻いたプラビトセラス(右写真)という種類が見つかるのに対して、

淡路島や香川県からは6字型に巻いたもの(ディディモセラス)が見つかります。このタイプのアンモナイトは、

巻きがゆるんでほぐれていって6字型になった後、ほぐれた部分がねじれてS字型へと進化していったと考えられます。

西側の香川県から見つかるものの方のが、古いタイプといえますから、和泉層群を作った海は西側の方が先に作られたとわかります。

同じようなことが、アンモナイトの化石からもわかります。

和泉層群から化石がたくさん見つかるのは、堆積初期の沿岸性の砂質泥岩からです。この岩石中のアンモナイト化石は、

大阪府南部・淡路島からはS(δ)字型に巻いたプラビトセラス(右写真)という種類が見つかるのに対して、

淡路島や香川県からは6字型に巻いたもの(ディディモセラス)が見つかります。このタイプのアンモナイトは、

巻きがゆるんでほぐれていって6字型になった後、ほぐれた部分がねじれてS字型へと進化していったと考えられます。

西側の香川県から見つかるものの方のが、古いタイプといえますから、和泉層群を作った海は西側の方が先に作られたとわかります。これらのことまとめてみると、和泉層群を堆積させた海は、全域にわたって一斉に出現したのでなく、西から広がってきて、ゆっくり沈降を始め、 最後は非常に深くなっていったことがわかります。

なぜ西から広がってきたのでしょうか。また、これほど深くなれたのはどうしてなのでしょうか。

再び話を中央構造線に戻し、形成時期について考えてみることにします。

まずはっきりしているのは、三波川変成岩類と領家変成岩類が接している境界だということです。 ジュラ紀末までに海洋底にたまった堆積物が運ばれてきて、日本列島沿いの海溝でかき集められたものが元になっています。 このようにしてできた地域は付加体と呼ばれます。付加体の岩石が中生代末の変成作用を受けて、三波川変成岩や領家変成岩ができました。 すくなくとも中央構造線ができた時代はこれ以後に限定できます。これ以前では断層が通る岩盤(日本列島)そのものがなかったからです。

海溝では、海洋プレートの沈み込みによって岩盤が引きずり込まれ、海底面が深く沈んでいます。 プレートの沈み込みがなくなると、引きずり込まれていた力がなくなり、岩盤が激しく隆起し始めます。 地表では大山脈が作られたと考えられます。その後地殻変動は次第に収まっていきます。 地殻変動が収束するまでの一連の過程を造山運動といい、その中で大山脈が作られる時期を造山期といいます。 変成作用が起こったのも、地殻に大きな力が加わっている造山期に相当します。

日本列島では、いろいろな時期・地域で造山運動が何度か起こっています。 その場所の岩石をみると、三波川変成岩のような低温高圧型の変成岩と領家変成岩のような高温低圧型の変成岩が接しているようすが見られます。 例えば、古生代前期の造山運動では飛騨変成帯(高温型)と飛騨外縁帯※(高圧型)、 北海道では神居古潭変成帯(高圧型)と日高変成帯(高温型)があげられます。 このようなことが起こった時期については、地殻変動が穏やかなときよりも激しいときの方が可能性は大きそうです。 造山期に接するようになったのでしょう。

中央構造線地域と他の地域を比べてみると、他の地域ではそれほどはっきりと区別されて2種類の変成岩が接していないようです。 境界となる断層の名前を耳にすることもありません。この意味では、中央構造線は特異なもののようです。

| ※ | 飛騨外縁帯は古生代前期の地層を主体とする地域をいいますが、 ヒスイ輝石など非常に高圧なところでできた鉱物を産出することが知られています。 |

ここで、和泉層群の分布域に注目してみます。その南側は中央構造線で区切られます。 このような場合は普通は和泉層群ができてから中央構造線ができたと考えます。 ところが和泉層群は領家片麻岩を浸食していますから、造山運動が終了してからできてたものです。 つまり、大山脈ができたものの地殻変動が終わった後に中央構造線が動いたことになります。

和泉層群がたまり始めた頃にはすでに中央構造線ができていて、領家変成岩と三波川変成岩とが接していたのかどうかを考えてみます。 和泉層群の基底にあるレキ岩のレキ種を調べてみると、ほとんどが領家変成岩または、白亜紀の火山噴出岩です。 三波川変成岩に由来するレキは見当たりません。 基底部のレキは周辺の岩石から供給されたと考えますから、これだと三波川変成岩は近くになかったことになります。

でも単純にそうともいえないようです。基底レキが見つかるのは分布域の北端に限られています。 また、地層は不整合面にぶつかるようにできています(アバット不整合)。これは山や丘のような地形のところがそのまま沈降した事を示しています。 これは、堆積物を供給したのは北からだということを示しています。 南側に三波川変成岩があったとしてもレキとして含まれていなくてよい事を示しています。 三波川変成岩と接していたかどうかはわからないという事になります。

逆に中央構造線が和泉層群堆積後にできたとすると別の問題が発生します。 堆積後の垂直方向の地殻変動量は、2種類の全く性質の違う性質の変成岩を隣接させるほど大きくはないように見えます。 地層そのものを消滅させるほど動いていないからです。

|

|

和歌山県橋本市菖蒲谷の中央構造線の露頭 マウスを重ねると、地層名境界線などを上書きします |

いったん断層が動いた後、じっとしている状態が長く続いたら断層は固結して、後の時代に再び動くということはありません。 固結するまでの間に再び力が加わると、その部分が弱いので、これを利用して地盤が喰い違うことがあります。 このようにして、断層が長い年月の間続けて、再利用されることはよくあります。 中央構造線はそのような断層なのでしょう。 大山脈形成時にできた断層が、和泉層群堆積時〜堆積後にかけて再度動いたということが考えられます。

もう少し詳しく見ていくことにします。ただし、ここでは中央構造線がどのようにしてできたのを知るのが目的ですから、 最近の運動は無視して、昔の運動、和泉層群堆積時のようすだけを考えてみることにします。

|

| 和歌山県岩出市菩提峠の根来断層の露頭 |

まず、断層は北傾斜である事です。つまり、この露頭よりも南側に和泉層群が分布していることになります。 中央構造線よりも北側に和泉層群が分布していると書きましたが、間違っているのでしょうか。 もう一つ奇妙な点は、断層の延長方向(走向)は和泉山地の中に入っていくようです。

本来の中央構造線は、和歌山県内では紀ノ川に沿って伸び、さらにそのまま東西に延長していきます。 この線上が低地になっていることもあって中央構造線断層が見つかっていません。 実際にみるのはこの根来断層や東隣にある五条谷断層といった、中央構造線方向と斜交する断層です。

これらの断層は菖蒲谷層をずらしていることから最近の運動と考えられます。 ところが先ほど書いたように、断層が何度も動いていたことを考えると、初期からあったと考えるのが普通でしょう。 四国でも同様な地形がありますから、この現象は中央構造線全体でみられるといっていいでしょう。

断層の延長方向と斜交していくつもの断層が並ぶ形を、断層の雁行配列と言います。 本来の断層の方向を左に少しだけ回転させた方向に雁行断層があります。この配置は「ミ型配列」になります。 この場合は、左ずれ運動によってできるとされています。(詳しいことは別ページを参照してください→こちらです)

西南日本外帯の白亜紀以前の岩石のできた場所は、現在よりはるか南の地域(南半球)といわれています。 これらの岩体が中央構造線の運動によって運ばれてきたとすると、その動きは左ずれでその変位量は数千kmに及ぶことになります。 三波川変成岩が遠く離れた南から運ばれてきたとすると、これが領家変成岩と接するようになったというのも納得できそうです。

中央構造線は、白亜紀の終わり頃に大きく動いたと考えられます。

このときに三波川帯などの西南日本外帯が南の方から運ばれてきました。南半球からということもいわれています。

それでは、中央構造線が動き始める前のようすを右図に復元してみることにします。

この時の移動量ははっきりしていません。西南日本外帯の位置は、適当に描いています。移動の途中のようすはつかめるかと思います。

まお、現在の位置と比較しやすくするために、海岸線の形は現在のものをそのまま使っています。

潮岬、室戸岬、足摺岬といった外帯南部はこの時期には存在していません。

また、新第三紀中頃の日本海形成に伴う日本列島の移動前の状態で書いています。

中央構造線は、白亜紀の終わり頃に大きく動いたと考えられます。

このときに三波川帯などの西南日本外帯が南の方から運ばれてきました。南半球からということもいわれています。

それでは、中央構造線が動き始める前のようすを右図に復元してみることにします。

この時の移動量ははっきりしていません。西南日本外帯の位置は、適当に描いています。移動の途中のようすはつかめるかと思います。

まお、現在の位置と比較しやすくするために、海岸線の形は現在のものをそのまま使っています。

潮岬、室戸岬、足摺岬といった外帯南部はこの時期には存在していません。

また、新第三紀中頃の日本海形成に伴う日本列島の移動前の状態で書いています。いくつか疑問な点があります。一つは横ずれ断層はどのようにしてできたのかということ、 もう一つは、中央構造線と和泉層群との関係はどうなっているのかということです。順番に考えていくことにします。 現在の外帯のあるところにあったはずの地域はどこにいったのかということも気になりますがよくわかっていません。 この点についてはとりあえず扱わないことにします。

中央構造線のように非常に長い横ずれ断層として、最初に思い浮かぶのはアメリカ西海岸にあるサンアンドレアス断層です。 この断層は、トランスフォーム断層が地上に現れたものとして知られています。 さらに和泉層群堆積時の環境で比較してみると、その南側延長にはカリフォルニア湾があり、沖合にはカリフォルニア半島があります。 地形だけをみるなら、カリフォルニア湾と和泉層群がたまっているときの海域の形は似ているように見えます。 これだけをみると和泉層群の形成過程の問題は一気に解決しそうです。もう少し詳しく比較してみます。

サンアンドレアス断層より太平洋側の地塊が北側に移動しているのといっしょに、カリフォルニア半島も北側に移動しています。、 カリフォルニア湾にはサンアンドレアス断層の延長が通っているように見えます。トランスフォーム断層によってできた湾なのでしょうか。

湾の海底を調べた結果から、いくつかの中央海嶺とトランスフォーム断層の組み合わせでできていることがわかっています。 中央海嶺一つ一つの長さは短いので、全体として大きなトランスフォーム断層のように見えているだけなのです。 中央海嶺がみられる事から、湾はアフリカの大地溝帯のように大地が裂けてできたとみた方がいいでしょう。 サンアンドレアス断層が通っているところには中央海嶺がありませんから、大地は裂けることはなく一続きになっています。

一般的には、大地が裂けているところでは地盤の沈降は急激に始まり一気に深海の深さまで沈んでいきます。 和泉層群の場合はゆっくりとした沈降で始まったことが知られていますから、様相がだいぶ違っているようです。 さらに、中央海嶺では塩基性火山活動が活発なので、 緑色岩や枕状溶岩といった岩石がみられるはずです。 和泉層群ではこういった岩石がないばかりか、厚い酸性の凝灰岩を挟んでいます。 酸性の火山活動は大陸の海溝側の縁近くでおこりますから、海溝からそれほど離れていない場所で堆積したといえます。 和泉層群のできる過程では、カリフォルニア湾は参考にならないようです。

大陸の一部が沈降して細長い湾ができた原因は、いったん保留にして横ずれ断層の問題を先に片付けることにします。

地球上で他に長大な横ずれ断層がないか探してみると、スマトラ断層に行き当たります。 この断層は、2006年10月1日10時52分(日本時間)にスマトラ島内陸部でマグニチュード6.6の地震を起こし、相当な被害を出しています。 スマトラ島といえば、2004年12月26日のスマトラ沖地震で大規模な津波が発生したので知られています。 こちらの地震は、スマトラ島南方でインド洋を作っているプレートが沈み込んでいて、その引きずり込みによって発生したものです。 沈み込みによってできた海溝と、スマトラ断層はほぼ平行になっています。 これは、インドネシア沿岸では海洋プレートは海溝に対して斜めに沈み込んでいるからです。、 そのためインドネシアの地殻は南から押されているだけではなく、西の方向に引きずられるような力を受けています。 この引きずりの力によって、海溝と平行に右横ずれ断層ができていると考えられています。

海洋プレートが海溝に対して(横滑りに近い形で)斜めに沈み込むところでは、大陸内部に海溝と平行に横ずれ断層ができます。 和泉層群堆積時にはこれと同じようなことが起こっていたのでしょう。 先ほどの日本列島復元図には海洋プレートのおおよその移動方向も大きな矢印で示しています。

|

|

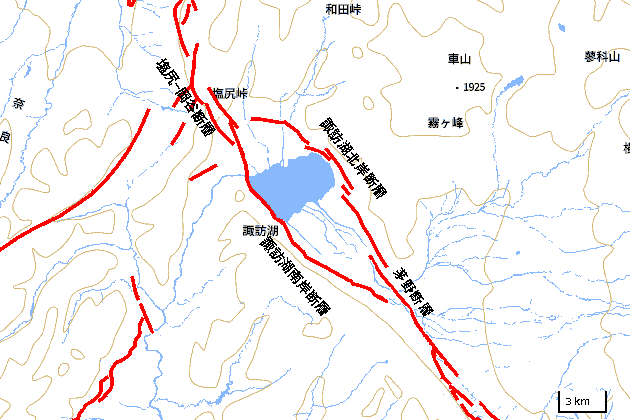

諏訪湖周辺の活断層 地理院地図、地震調査研究推進本部主要活断層帯から作成 |

右図は諏訪湖周辺の地形図に活断層線(赤線)で記入したものです。 ここでは、中央構造線※と糸魚川静岡構造線が交わっていることで知られています。 図の北西から南東方向に延びる線が糸魚川静岡構造線(断層帯)です。

※奈良県五條市以東では活断層帯図に中央構造線(活断層としての)は記載されていません

糸魚川静岡構造線は、全体的に左横ずれ断層である事が知られています。 北西からの塩尻−岡谷断層から諏訪湖南岸断層への断層と南東からの茅野断層から諏訪湖北岸断層とがまっすぐにつながっていないことがわかります。 北岸断層・南岸断層ともその延長の先端で左方向に曲がっています。先端部だけをみると「ミ」型雁行配列に似ています。右にずらしていって、時間をさかのぼっていくと2つの線が鍵型に曲がるもののぴったり重なるのがわかります。 こんどは重なったときから時間を進めてみると、鍵型に曲がったところに隙間ができていくのがわかります。 この隙間は盆地となります。流れ込んだ土砂によって埋め立てられいきます。このようにしてできたのが諏訪盆地です。

左横ずれ断層でが一部区間で左回りの方向に曲がっていると(右ずれ断層では右回り)断層運動で隙間ができ盆地が作られます。 このようにしてできた盆地を「プルアパートベイズン」といいます。

和泉層群はプルアパートベイズンにたまったと考えるのがよさそうです。これに従って詳しく考えていくことにします。

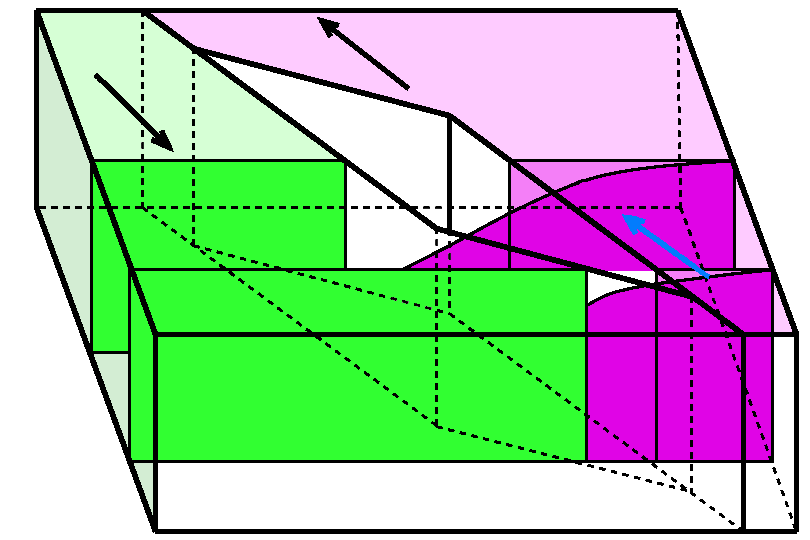

左図で和泉内海のでき方を示します。まだこの段階では色の塗り分けは無視して線だけをみてください。

上から見ると平行四辺形の隙間が和泉内海になりそうです。

和泉層群はプルアパートベイズンにたまったと考えるのがよさそうです。これに従って詳しく考えていくことにします。

左図で和泉内海のでき方を示します。まだこの段階では色の塗り分けは無視して線だけをみてください。

上から見ると平行四辺形の隙間が和泉内海になりそうです。でも、まだ困った問題が残っています。一つは、和泉内海はゆっくりと沈降していることです。 プルアパートベイズンだと急に深い隙間ができますから、いきなり深海から始まってしまいそうです。 二つ目は和泉内海が西から東へ広がってきていることです。 ふつうにかんがえると、開き始めは盆地の両端で、ある程度広がったところは新しく広がるのはとまります。 これからすると両端に新しい地層ができそうです。だとすると、九州よりも西側で西方ほど新しくなるようにたまった地層があるのでしょうか。 これは見つかっていません。プルアパートベイズンでできたとするにしても、もう一工夫必要そうです。

ところで、大地に裂け目ができて切り立った崖できるとどうなるのでしょう。普通は正断層ができ大地がずれていきます。 アフリカの大地溝帯やアイスランドがその例です。でも、ずれなくても岩石が変形することで隙間が埋まっていくこともあります。 巨大な崖なら岩石はコンニャクとかプリンのように振る舞います。塑性変形といいます。 岩石がたわんだ分地表面がゆっくりと沈降していきます。 プリンをお皿にあけたときに下の方が膨らんで高さが低くなるのと同じ理由です。こう考えてみると、急に深い溝ができなくてもよさそうです。 これではまだ、一方向にのみ開いていくことが説明できません。

中央構造線では三波川変成帯と領家変成帯が接しています。断層の両側で岩石の性質が全く違っています。 とすると圧力による変形のしかたも違うでしょう。 どちらかが変形しやすいとすると、動いた岩石がもたれかかることで、変形しにくい方の岩石に変形を押さえそうです。 とりあえず領家変成岩だけがつぶれるように変形するとしてみます。実際には三波川変成岩も多少は変形しいるでしょう。

先ほどのプルアパートベイスンのでき方を示した図に戻ります。とりあえず、和泉内海ができ始めたとします。 図は東南東方向の上空から見ていることになります。右側が北側です。中央構造線の南側は三波川変成岩で緑色に塗っています。 北側が領家変成岩で赤紫色に塗っています。領家変成岩は隙間ができると下からつぶれるように隙間を埋め地表面が沈降していきます。 隙間が広がっていくに従って沈降量は大きくなっています。

断層に垂直方向の断面図を、隙間ができ始めた頃のものと幅と直角方向に完全に開ききった頃のものを並べています。 三波川変成岩の方は変化はみられません。領家変成岩に注目すると、初めは手前側の断面図に示しているように浅い海だったものが、 断層運動に伴って奥側の断面図にみられるように深い海へと変わっていくでしょう。 また奥側の断面図にある領家変成岩からみると東側は初めは陸地だったものが、いつの間にか浅い海ができていることになります。

和泉内海を埋め立てた堆積物である和泉層群は、同じ場所では浅い海から深い海へと変化しています。 また東側ほど堆積物は新しくなっています。どうしてこのようになったのかを説明できているようです。

和泉層群の中には、中央構造線の運動によって雁行断層が見られます。 雁行断層は、断層の上を覆っているやわらかい地層中にみられる事が多いようです。 中央構造線の北側のみに雁行断層が見られるのも説明できそうです。 また、和泉層群は分布域の南側では地層が激しくまがっているのがよく見られます。 地震によって地層が層理面に沿って滑り落ち、その先で地層がまがってできる構造ができる事があります。スランプ構造といいます (写真はこちらにあります)。 南側の方が深かったのでしょう。中央構造線によって発生した地震の影響をたくさん受けたのかも知れません。

中央構造線が動き始めたときには三波川変成岩と領家変成岩が接していたのでなさそうです。 でも、三波川変成岩が和泉層群の分布域のずっと東の関東地方にまで分布していることを考慮すると、 和泉内海ができた頃には2種類の変成岩が中央構造線の運動によって接していたと考える方がよさそうです。 そうなると断層が曲がった原因も考える必要がでてきます。 この点については、今のところよくわかっていません。

参考資料 2024.1閲覧

都市圏活断層図:https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/active_fault.html

地理院地図で表示

https://maps.gsi.go.jp/#12/36.0/138.1/&base=std&ls=std%7Cafm%7Cafm_spec&blend=0&disp=111&lcd=afm_spec

都市圏活断層図:https://www.gsi.go.jp/bousaichiri/active_fault.html

地理院地図で表示

https://maps.gsi.go.jp/#12/36.0/138.1/&base=std&ls=std%7Cafm%7Cafm_spec&blend=0&disp=111&lcd=afm_spec

和泉内海は陸地であったところが深い海に変わっていったという点で奇妙でした。この問題は何とか回避することができました。 ところが、日本列島の構造をみると同じ問題を抱えていることがわかります。

地質構造図をみながら考えてみます。右に、西南日本の地質構造区分図を再掲します。

西南日本には、従来古生代後期と考えられていた地層があります。

この地層は調べなおした結果、古生代末から中生代ジュラ紀にかけて海洋底にたまったものが、

プレートの運動によって日本列島まで運ばれてきて海溝でかき集められたものだということがわかりました。

プレートの沈み込みが停止して大山脈が作られ、変成作用なども起こります。この一連の過程でできた地層岩石群を付加体といいます。

ジュラ紀末の付加体は地図上でエメラルド色・レンガ色・紫色に着色しています。

これに対して、当時の大陸は青や濃い青色で着色されたところにあります。

さらにその後時代の付加体が外側にできました。ここは四万十帯と呼ばれています。地図で白色で示しているところです。

地質構造図をみながら考えてみます。右に、西南日本の地質構造区分図を再掲します。

西南日本には、従来古生代後期と考えられていた地層があります。

この地層は調べなおした結果、古生代末から中生代ジュラ紀にかけて海洋底にたまったものが、

プレートの運動によって日本列島まで運ばれてきて海溝でかき集められたものだということがわかりました。

プレートの沈み込みが停止して大山脈が作られ、変成作用なども起こります。この一連の過程でできた地層岩石群を付加体といいます。

ジュラ紀末の付加体は地図上でエメラルド色・レンガ色・紫色に着色しています。

これに対して、当時の大陸は青や濃い青色で着色されたところにあります。

さらにその後時代の付加体が外側にできました。ここは四万十帯と呼ばれています。地図で白色で示しているところです。このような地質構造をみると、ジュラ紀に海溝であったところより南側は海洋であったことになります。 ところが、この地域の岩石の年代や産出する化石を調べてみると、古生代の中頃の花こう岩や石灰岩が混じっていることがわかっています。 地質構造図では水色と白色の境界付近よりやや北側に点在しています。濃い青色で示しています。ここは黒瀬川構造帯と呼ばれています。

花こう岩は大陸でしか作られない岩石です。黒瀬川構造帯は大陸であると考えるのが普通です。 でも海溝はその北側にあります。海溝からみれば海側にも大陸があったという事になります。 大陸がぶつかってその外側に海溝ができ、四万十帯ができたと考えればいいかも知れません。 大陸というには小さすぎるし、最近になって、四国の三波川変成帯の一部の岩石は四万十帯由来であることがわかってきました。 大陸と海洋(特に海溝)の位置関係が入り混じっています。これをどう解釈していいのか悩みます。

一つは、中央構造線のような横ずれ運動によるとする考え方があります。 でもこれだと、中央構造線よりももっとたくさん動いていないといけないことになります。 もう一つは、北側から覆い被さるように押し出されてきたという考え方です。断層面の傾斜が非常に緩やかな逆断層によってできたとしています。 どちらが起こったのか、ひょっとして全く違ったことが起こっていたということもあり得ます。

2010年 1月 7日 作成

2024年 3月10日 修正

ヨッシンと地学の散歩 <道標(top)>